Lieu : Languedoc

Période : moyen-âge central, XIIe, XIIIe siècle.

Voir article précédent :

La croisade albigeoise : Montsegur, haut lieu du Catharisme (1)

« L’enfer est vide. Tous les diables sont ici-bas. »

William Shakespeare (Hell is empty All the devils are here)

Bonjour à tous,

Comme nous l’avions vu, à partir de la fin officielle de la croisade militaire et des accords de Meaux, la forteresse de Montségur, située à trente kilomètres au sud est de Foix et prise dans les contreforts des Pyrénées, reste alors relativement éloignée des grands foyers de tension. A l’abri de son piton de calcaire de plus de 1200 mètres de haut, elle deviendra un refuge pour un certain nombre de cathares, autant que pour une partie des chevaliers faydits languedociens, menée par .

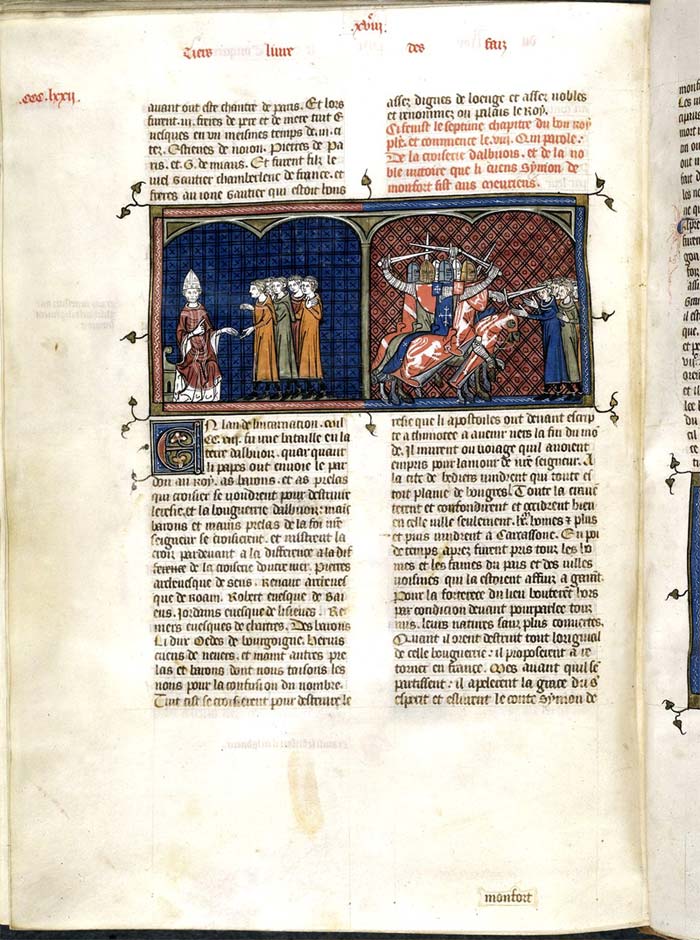

Dans l’article précédent, nous avions terminé sur le faidiment et sur ces seigneurs du sud de la France qui, au sortir de l’année 1229, se retrouvaient privés de leurs fiefs et de leurs titres sur ordonnance royale. Une partie d’entre eux en avait même été dépossédée dès les premières opérations militaires menées par Simon de Montfort, et même s’ils avaient, entre temps, pu reprendre leur château, le pouvoir royal, associé à l’église, les en avait privé à nouveau au sortir de la croisade militaire, achevant de les frustrer et signant aussi clairement sa volonté de garder la main sur la province du Languedoc. Pierre-Roger de Mirepoix était dans ce cas, et le seigneur de Montségur, lui offrit donc l’asile et même, plus tard, sa fille en mariage, tout en lui confiant l’organisation militaire de la place forte. Le faidiment n’étant pas une mesure définitive, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi les seigneurs du Languedoc ne s’étaient tout simplement pas désolidarisés des cathares, avant ou même pendant la croisade, acceptant de marcher contre eux. Au fond, la grand majorité de ces nobles était restée chrétienne et ne s’était pas convertie. Pourquoi ne s’étaient-ils pas ralliés au vue de Rome?

Plusieurs raisons peuvent l’expliquer mais avant d’aborder ces questions qui touchent à la classe des nobles languedociens, nous allons, dans cette article, faire un détour pour tenter d’approcher le contexte politique et historique du pays d’Oc au moment des faits.

Catharisme aujourd’hui : du symbole culturel multi-facette au revival « évangélisateur »

On ne peut s’avancer sur l’étude de l’épisode Cathare et la croisade contre les albigeois sans ignorer que ces sujets cristallisent encore aujourd’hui sur les terres du Languedoc et même au delà, un ensemble de représentations complexes. Plus qu’un triste épisode de l’Histoire politico-religieuse du moyen-âge, le catharisme – où plutôt les courants et les différentes réalités qu’il regroupait – est devenu, en effet, un véritable symbole multiples facettes.

Après qu’il ait été instrumentalisé par l’église et le pouvoir royal pour prendre possession des terres du Languedoc au niveau politique, économique, autant qu’en assurer la domination confessionnelle, le catharisme s’est retrouvé souvent lié, huit cents ans plus tard, à d’autres problématiques « identitaires » régionales qu’il est parfois difficile de démêler: symbole d’une période qui consacra la perte de l’indépendance des terres du Sud contre celles du Nord, d’une lutte pour la liberté de culture et de conscience, d’une certaine forme de résistance et/ou encore du martyre collectif de pratiquants d’une religion dans laquelle on lit tous les possibles. En bref, cette pratique religieuse médiévale en marge s’est retrouve intriquée dans une problématique culturelle provinciale identitaire dont il est devenu, quelquefois un symbole élevé au rang d’un véritable mythe.

Pour donner la mesure de cette actualité, au hasard de nos recherches, nous sommes tombés sur un petit groupe de croyants animés de la ferme intention de recréer une église cathare, au sein même de la ville de Carcassonne. Dans un autre registre, nous avons encore pu croiser l’interview d’un philosophe passionné ayant fait une thèse très sérieuse sur le sujet et fin connaisseur de l’évangile de Saint-Paul. Pour lui, un peu de catharisme, pris comme une distanciation avec le matérialisme, serait rendu

Du symbole culturel « provincialiste » au revival, il y a donc aujourd’hui une idéologie « pro-cathare » ou « pro-cathariste ». Mon propos n’est pas ici de polémiquer sur la liberté de culte, mais simplement de mentionner ces faits pour faire comprendre à quel point le thème est d’actualité dans certains esprits. Autant le dire, près de huit cents ans après les faits, ceux qui entendent faire de l’hérésie albigeoise un idéal religieux pour notre temps restent extrêmement marginaux et ils sont loin de l’Histoire actuelle tel qu’elle s’écrit dans les académies et les laboratoires de recherche. Pour toutes ces raisons et même si cela déborde ici de notre propos, le catharisme et ses représentations actuelles pourraient bien être devenus pour l’ethnologue ou pour le sociologue un sujet d’étude tout aussi passionnant que le catharisme d’hier ne l’est ou ne l’a été pour l’historien.

Du spécifique au générique:

un sujet polémique

Si on pourrait admettre, à la rigueur, que l’événement de la croisade albigeoise et la violence auquel il a donné lieu, aient pu être pour un certain « inconscient collectif » le vecteur d’un traumatisme qui perdure, il semble tout de même, du point de vue de certains historiens qu’il fut quelque peu ré-attiser au prisme déformant des représentations modernes: aux idéaux identitaires d’un certain provincialisme ou régionalisme « militant », comme nous le disions plus haut, et encore d’une certaine littérature ou poésie qui ont souvent revisité le sujet du catharisme avec une bonne dose de « romantisme » ou « d’idéalisation », viennent encore s’ajouter aujourd’hui les enjeux d’une industrie touristique qui nourrit et c’est bien légitime sa propre mythologie, ce qui rend l’objet d’autant plus sensible à approcher.

Historiographie, quand tu nous tiens…

Au delà des frontières du Languedoc, l’affaire est donc encore mise en exergue, pour ne pas dire instrumentalisée de bien des façons pour mettre en opposition: régionalisme et nationalisme, monarchisme et république, spiritualité et anticléricalisme, athéisme et religion, etc. N’étant pas non plus immunisés contre les idéologies de leur temps, les historiens eux-même (régionalistes ou non) n’y ont pas toujours échappé et les ont même souvent alimentés. Il y a d’ailleurs, jusqu’à récemment encore, une véritable guerre ouverte qui a pu prendre même parfois des contours totalement navrants, quand, à la faveur d’hypothèses mettant en doute l’authenticité de certains documents fondateurs de l’hérésie par l’église catholique, une partie des historiens du catharisme sont venus à en prendre fortement le contre-pied en dérangeant le vocabulaire de la seconde guerre mondiale pour venir traiter leurs confrères rien moins que de négationnistes ou de révisionnistes! Entre encenser le catharisme ou le dissoudre totalement, il y a sans doute un juste milieu, et gageons qu’avec le temps la vérité se fasse jour. Certains historiens sérieux ont d’ailleurs déjà mis quelques guillemets à leur certitudes au vue des nouvelles théories sur l’hérésie dont Jean-Louis Biget s’est fait en grande partie, la tête de file. Après ses travaux, la notion de pratique dissidente chrétienne n’est aujourd’hui plus tout à fait un gros mot et l’on admet que la dose d’exotisme du catharisme n’est peut-être pas à rechercher si loin que cela.

Quoiqu’il en soit, vous l’aurez compris, la croisade contre les albigeois est un sujet épineux qui divise et sur lequel se tenir à une certaine distance, hors des analyses lapidaires, archétypales ou partisanes, peut même encore aujourd’hui se présenter comme un exercice délicat, au milieu des échauffourées. N’ayant rien à y gagner et rien à y perdre, nous nous situons quant à nous sur une ligne dépassionnée avec l’unique préoccupation d’approcher le contexte social, culturel et historique du Languedoc médiéval autour de ces événements, ainsi que les forces en présence. en évitant, autant que faire se peut, de nous chausser de la loupe déformante des idéologies ou des vues de tous bords, qu’elles soient de coeur, de foi ou d’intention.

Lecture culturelle et lecture sociale

du Languedoc médiéval

Au XIe siècle, c’est un fait acquis, le pays d’Oc est une province à part, avec sa propre langue, ses us et sa culture. De nombreux historiens se sont pourtant souvent sentis obligés de pondérer quelque peu l’importance de ce que l’on peut nommer aujourd’hui « un sentiment identitaire ou culturel provincial fort » pour mieux replacer cette notion dans son contexte médiéval et pour mieux comprendre la réalité des forces et des enjeux en présence autour de la croisade des albigeois. Ils l’ont fait, principalement, en réaction à certaines formes modernes de représentations ou de régionalisme qui, se tournant vers le Languedoc médiéval pouvaient être tentées, parfois, d’y projeter des valeurs qu’elles portaient ou auxquelles elles aspiraient et nous rejoignons là inévitablement les éléments approchés dans notre introduction. C’est, cela dit, une tendance fréquente contre laquelle les historiens nous mettent toujours en garde, et croyez-moi, j’ai beau ne pas être normand, je sais de quoi je parle.

Il s’agit donc ici de re-contextualiser pour mieux les délimiter les frontières entre un Languedoc historique quelquefois idéalisé au vue des représentations modernes, et un Languedoc historique dans sa réalité médiévale. L’analyse a le mérite de permettre de mieux replacer le catharisme dans son contexte social et culturel, autant que dans sa réalité historique.

Romantisme culturel contre réalités féodales:

vers une analyse sociologique de classes

S’il ne faut pas préjuger de l’absence de barbarie de notre monde moderne, le monde médiéval et la féodalité n’offrent pas non plus l’image d’une société harmonieuse et idyllique où toutes les couches de la société se seraient retrouvées unies autour de valeurs culturelles partagées au coin du feu, dans une douce indolence et un bonheur sans faille, le tableau fusse-t-il complété par les doux chants d’amour courtois des troubadours d’alors. Pour le dire autrement, s’il y a indéniablement un socle culturel commun, des particularismes et des typicités sur les terres du sud de la France médiévale et dans le Languedoc des XIIe et XIIIe siècles, ces éléments ne suffisent pas à assurer une cohésion susceptible de transcender ou de gommer la force des réalités sociales et féodales.

De son côté, la classe religieuse catholique d’alors recrute principalement ses chanoines et le personnel de son épiscopat dans les classes aristocratiques. Ce XIIe siècle est aussi le siècle d’or des cisterciens. L’ordre des moines blancs y forme une élite issue de l’aristocratie qui, par son origine, son organisation, son ingéniosité, et sans nul doute encore par le charisme de son fondateur, pèse fortement sur l’économie, sur le pouvoir politique et même sur l’église. En 1145, Bernard de Clairvaux tentera d’ailleurs, sans rencontrer de vif succès, de prêcher pour le retour des cathares dans le giron de l’église et on prêtera, par la suite, un grand rôle aux cisterciens auprès de Rome, dans toute l’affaire albigeoise et sa répression par la croisade.

Du côté des particularismes, dans ce contexte féodal du XIIe siècle, il faut souligner que Toulouse se dote d’une organisation originale puisque les comtes y ménagent un espace afin que la ville puisse élire ses propres représentants: les Capitouls. Issus pour la plupart des milieux aristocratiques locaux, ils défendront dans l’exercice de leurs décisions leurs propres intérêts de classe, mais il semble que l’intérêt général sera également pris en considération dans certains cas, ce qui représente un progrès, mais ne remet pas fondamentalement en cause le schéma social féodal global. Au quotidien de la vie médiévale, les classes sociales restent relativement cloisonnées et les réalités quotidiennes se passent sous le signe de cette appartenance. Cette dernière coexiste avec la réalité du rattachement au champ du social et du culturel par le fief, la ville ou le seigneur qui forme assurément au quotidien, un cercle d’identification bien moins abstrait que l’ensemble de la province et ce même si les grandes routes commerciales qui s’ouvrent alors et la multiplication des échanges, viennent raccourcir quelque peu les distances.

Avant comme après la croisade, il ne semble donc pas que le catharisme échappe à ces enjeux de classe et c’est dans cette lecture sociale qu’il faut l’inscrire. Au moment où s’organisera la résistance, et si l’on se fie à l’historien médiéviste Jacques Le Goff, la position de chacun sur l’échiquier social et confessionnel sera confirmer dans les faits. Dans ce schéma, le catharisme ne sera alors pas considéré comme partie-prenante d’une identité culturelle forte occitane:

« La participation à la résistance des couches inférieures de la société urbaine et rurale paraît avoir été faible. Petits artisans, manœuvres, paysans endettés à l’égard de la bourgeoisie souvent hérétique ou opprimés par des seigneurs alliés à ces hérétiques ont même, semble-t-il, assez bien accueilli les croisés, puis l’administration royale. »

Jacques le Goff – Universalis – Croisade contre les albigeois.

Encore une fois, il ne s’agit pas de nier l’importance du liant que peut représenter l’identité culturelle, mais simplement de le remettre en perspective dans son contexte politique et social médiéval, autant que de remettre le catharisme à sa juste place dans ce même contexte. Tout ceci relève, cela dit, de l’évidence. Dans le bras de fer entre forces sociales et culturelles, les premières ont tout de même tendance, la plupart du temps, à supplanter les dernières et il n’y a guère de raisons que le Languedoc médiéval échappe à cette règle. De fait, il ne semble pas qu’il y ait alors sur le terrain, des forces culturelles transcendantes si puissantes qu’elles aient pu gommer les différences sociales et la réalité du monde médiéval, pas d’avantage qu’elles n’ont pu entraîner un consensus culturel ou social massif autour de la question du catharisme. Ce dernier reste alors un phénomène religieux de classe qui a rencontré un succès relatif dans le milieu intellectuel, élitiste et nanti ciblé. Tout cela n’exclut pas, bien sûr, qu’il y a ait pu y avoir des formes de solidarités occasionnelles aux points culminants de l’oppression des cathares, comprenons bien que les analyses sociologiques sont toujours tendancielles. Dans le même registre et à d’autres occasions, certaines villes se soulèveront d’ailleurs contre les croisés, ce sera notamment le cas de Toulouse lors de son occupation par Simon de Montfort.

La Languedoc médiéval politique : luttes intra-provinciales, alliances et mésalliances

Au niveau du contexte politique, à l’intérieur du pays d’Oc, les tensions d’une seigneurie à l’autre ne sont pas rares. Le XIIe siècle, qui est celui du développement du catharisme (et sans d’ailleurs, qu’il y ait corrélation), est, en effet, une période émaillée de conflits entre Toulouse et les comtés voisins, mais aussi avec ses propres vassaux et vicomtes. Les alliances s’y font et

La situation n’ira pas sans créer des tensions entre les habitants et le pouvoir comtal et, à quelques reprises, dans le courant du XIe siècle, le comte de Toulouse se verra même contester sa légitimité par les habitants de la ville, et pire, au profit de la couronne royale de France. Nous sommes alors en 1188:

Gérard Pradalié: les comtes de Toulouse et l’Aquitaine du IXe-XIIe siècles, sur Persée.

Pour revenir à « l’hérésie » dans ce contexte, on n’aura noté au passage dans cette citation, qu’elle se trouvait déjà instrumentalisée dans un conflit de titres et une guerre de conquête, plus d’un demi-siècle avant le déclenchement de la croisade, montrant bien comment, dans le monde médiéval, les sphères du politique et du religieux demeurent indissociables et n’ont de cesse de s’instrumentaliser mutuellement pour servir leurs propres fins.

Ajoutons que pour autant qu’ils aient leur originalité, ces états de tension n’ont, au fond, pas grand chose d’exceptionnel. Ils sont alors, peu ou prou, le lot de nombreuses provinces ou de seigneuries voisines sur une grande partie des terres de l’Europe médiévale, dans un contexte où les couronnes entendent bien, elles-aussi, se renforcer et sont de plus en plus partie-prenantes des conflits. Et d’ailleurs même si le roi de France, Philippe-Auguste, occupé à fouetter d’autres chats, ne s’investira pas alors lui-même dans la croisade des albigeois, ses descendants ne tarderont pas à intervenir directement en Languedoc pour se l’approprier.

L’instrumentalisation politique de l’Héresie de Toulouse à Trencavel

Sur le thème du catharisme dans le cadre de ces conflits politiques, on trouve encore une utilisation par le comte de Toulouse lui-même de « l’hérésie » pour justifier sa lutte territoriale et politique contre les Trencavel, comme nous l’apprennent les travaux d’Hélène Debax, historienne qui s’est notamment signalée en montrant, à partir d’un patient travail d’étude sur les documents d’époque, que le Languedoc était, au moyen-âge, à l’image des autres provinces de France, profondément régi par la féodalité, contre certaines idées qui avaient longtemps fait l’unanimité:

« Les Trencavel se trouvent pris pour un siècle dans les revirements de cette histoire conflictuelle. Les événements prennent, cependant, une tournure périlleuse à la fin du XIIe siècle lorsque le comte de Toulouse, Raymond V, cherchant à s’assurer, par l’arme spirituelle, le contrôle de territoire que la faiblesse structurelle de son pouvoir lui avait aliéné, dénonce l’hérésie, focalisant ses attaques – l’adjectif impropre « d’albigeois » en témoigne encore – contre les terres de Trencavel. »

Hélène Débax. La féodalité languedocienne, XI-XIIe siècles. Chastang Pierre – Persée

L’instrumentalisation du catharisme à des fins politiques de tous bords avait pourtant commencé bien avant, même si l’ambition des nobles ou des rois sur le midi et leurs pressions sur leurs évêchés locaux ou sur l’église de Rome, n’auraient pu suffire à eux-seuls à faire déclencher la croisade par Innocent III. Il fallut bien qu’il y ait d’autres raisons profondes fussent-elles confessionnelles, doctrinales ou politiques, ou peut-être les trois à la fois, pour que Rome décide de s’en aller en guerre contre les albigeois.

Faits culturels, faits langagiers et place du catharisme dans le berceau occitan.

Pour revenir au catharisme comme « fait culturel » languedocien, au delà des faits culturels que le pays d’Oc produit alors, et on ne peut dire cela, sans penser au phénomène des troubadours et à la marque que leur art unique imprimera au delà des frontières de la province et sur les siècles à venir, il y a eu, de tout temps, une réalité à la formation des sentiments d’appartenance ou d’attachement à une « culture »: la langue commune. C’est une condition nécessaire et préalable, même si elle a toujours été insuffisante, la carte des conflits humains ayant, en effet, depuis longtemps démontré qu’elle ne pouvait être calquée sur les langages partagés. Mais il est vrai qu’alors le nord parle la langue d’Oil et les terres de Toulouse, d’Albi et du midi disent Oc pour oui. Au delà des variations dialectales qui définissent sans doute aussi le proche et le distant, le familier et l’étranger, à l’intérieur du berceau de l’Occitan parlé, une ligne de démarcation linguistique et culturelle existe donc et

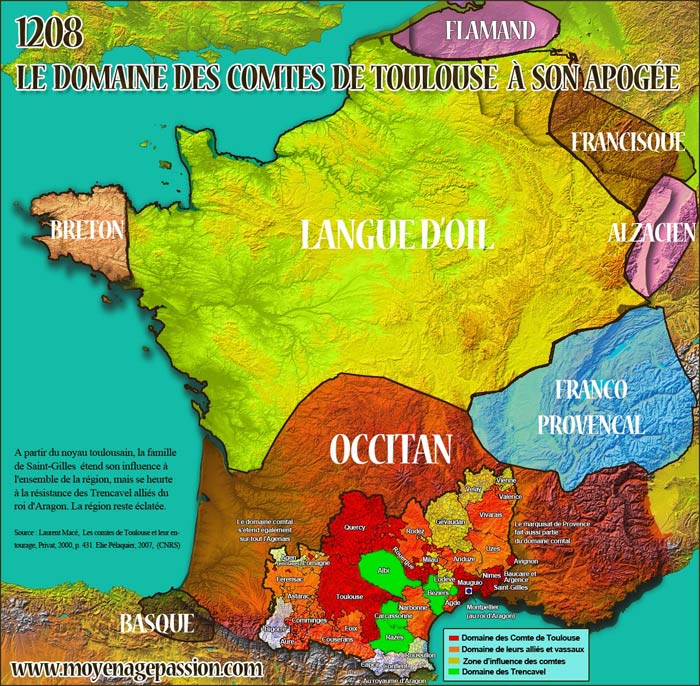

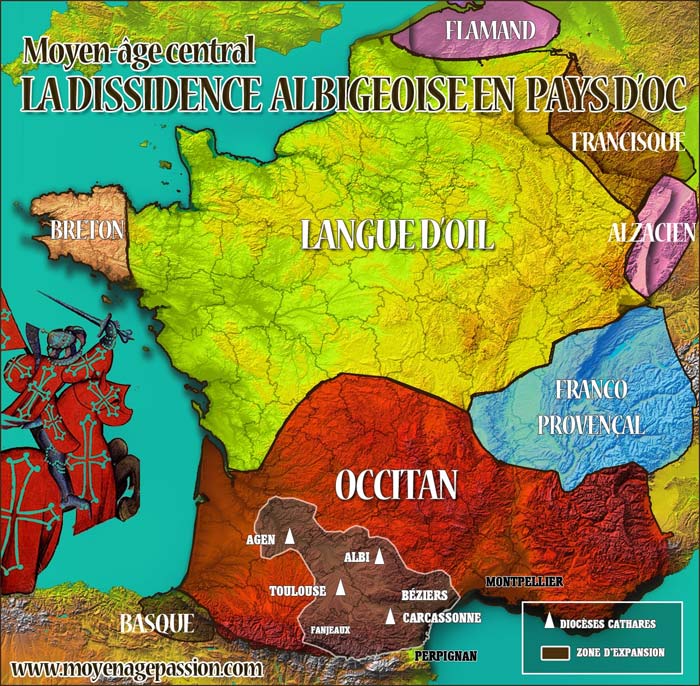

Concernant l’expansion de cette dernière, il semble d’ailleurs que l’Histoire ait encore des difficultés à expliquer pourquoi, sans parler de ses possibles formes extérieures aux frontières de la France actuelle, elle se soit retrouvée circonscrite à une petite partie du midi sans conquérir l’ensemble du berceau de la langue d’Oc qui la débordait alors largement. Du côté de la province seigneuriale, elle ne se répandra pas d’avantage à l’ensemble des territoires alors sous obédience directe ou indirecte comtale et il suffit de mettre en apposition les deux cartes produites ci-dessous pour s’en rendre compte. Relativement cantonnée au comté de Toulouse et ses environs, elle ne passera pas certaines frontières toutes proches où elle se serait pourtant retrouver en terrain allié et, dans le même temps, elle prospérera entre une terre comtale et les terres d’un de ses vicomtes qui sont pourtant en conflit ouvert (Albi et Toulouse).

Limites ou lenteurs de propagation

On alléguera peut-être que les « évangélisateurs » cathares n’en eurent pas le temps, ce qui se tient dans l’absolu, mais n’est qu’à demi-satisfaisant, si l’on songe que le catharisme était déjà relativement bien installé dans la région depuis plus de cinquante ans quand la croisade intervint. C’est un délai qui pourrait sembler suffisant pour essaimer hors du rayon qu’il occupe alors en remontant le jeu des alliances nobiliaires. Au titre des hypothèses, il est possible que sa propagation ait suivi le fil de certaines lignées familiales ou cousinages pour se propager. Il est encore possible que les nobles s’ils en étaient sympathisants pour des raisons qui restent à élucider (puissance économique des classes bourgeoises cathares? conversion de certains membres de la lignée?), n’étaient pas eux-même convertis dans leur grande majorité, ce qui semble avéré. D’après Jean-Louis Biget, il semble hélas que des études précises sur ces questions généalogiques à grande échelle n’aient toujours pas été conduites à ce jour, ce qui pourrait sans doute nous éclairer un peu sur ces questions. Concernant ces classes supérieures et nobiliaires toujours, il faut se souvenir, comme nous le disions plus haut, que les aristocrates forment alors la base du pouvoir politique comme du pouvoir religieux: un fils militaire préparé à exercer le pouvoir politique et un autre religieux, c’est presque une règle systématisée au sein des mêmes lignées et des mêmes familles. La connexion du pouvoir politique au religieux passe aussi par cette proximité.

Bien entendu, la présence de précédents et la menace que faisait clairement peser l’hérésie sur les convertis a dû aussi jouer. En dehors de premiers bûchers isolés dans les débuts du XIIe siècle en Languedoc, on a bien vu comment les pouvoirs politiques ont utilisé très tôt l’hérésie, comme fer de lance, dans le courant de ce même siècle pour appeler les soutiens des pouvoirs religieux ou des pouvoirs royaux dans leurs diverses guerres de conquête. On peut donc supposer qu’une certaine stigmatisation s’était installée dans ces mêmes classes et que certaines résistances ou réserves prudentes à se laisser « évangéliser » aient pu encore se faire jour.

La réalité chiffrée du Catharisme

De la même façon, qu’il ne n’étend pas géographiquement à l’ensemble du midi et aux endroits où l’on parle la langue d’Oc, loin s’en faut, le catharisme ne se propagera pas, nous l’avons dit, de manière transversale, à toutes les classes sociales du Languedoc médiéval. C’est une question sur laquelle les historiens modernes semblent s’entendre. Les conclusions de Jean-Louis Biget avancent que la dissidence cathare touchait alors 5 à 6% de la population globale.

«L’examen attentif des sources révèle qu’elle ne touche pas plus de 5 % de la population de la région et peut-être moins. On ne saurait donc voir en elle un fait populaire et majoritaire, pas plus qu’un « fait national occitan ». »

Jean-Louis Biget, Le poids du contexte, Editions Picard « Hérésie et inquisition dans le Midi de la France », 2007.

Michel Roquebert parlera, quant à lui, d’un maximum de 50% dans les classes concernées. A vue d’oeil, les deux données représentent tout de même des distorsions même si elles sont présentées différemment. Reste à savoir si elles se recoupent et pour le savoir il faudrait connaître le pourcentage représenté par les classes bourgeoises dans l’ensemble de la société d’alors compte tenu du fait, que c’est de ces classes dont il est question et non pas de la classe nobiliaire qui ne semble pas s’être massivement convertie.

Quoiqu’il en soit, au sortir de tout cela, le catharisme comme fait culturel et historique languedocien semble sans doute moins fort culturellement et symboliquement que ce qu’en ont fait certaines représentations modernes et, en tout cas, nous le cernons un peu mieux dans son contexte. Ce long détour étant fait nous pourrons prochainement avancer sur le siège de Montségur!

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.