Sujet : contes orientaux, fable médiévale, contes, auteur médiéval, Espagne médiévale, poésie morale, contes moraux.

Période : Moyen Âge central, XIe & XIIe siècle

Auteur : Pierre Alphonse, Petrus Alfonsi, Petrus Alfonsus, Pedro Alfonso, Petrus Alphonsi, (1062-?1110)

Ouvrages : Disciplina Clericalis, Discipline du Clergie, Le Castoiement d’un père à son fils.

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous embarquons pour les débuts du XIIe siècle à la découverte d’un nouveau best-seller médiéval : le Disciplina Clericalis et son adaptation en vers et en vieux-français, Le castoiement d’un père à son fils.

Pour débusquer les origines de cet ouvrage à succès du Moyen Âge central, il nous faudra passer les Pyrénées françaises à l’ouest d’Andorre avant d’entrer dans l’Aragonais. C’est là, à Huesca, dans la Province de Saragosse et au cœur de l’Espagne médiévale que l’auteur de notre best seller s’est tenu, entre la fin du XIe siècle et les débuts du XIIe siècle. Il a pour nom Pierre Alphonse (Petrus Alfonsi ou Alfonsus, ou encore Pietro Alfonso) et il se rendit célèbre au moins autant pour son œuvre que pour sa conversion tardive au catholicisme.

De Moïse Sephardi à Petrus Alfonsi

D’origine Juive, Pierre Alphonse embrassa la religion catholique à un âge relativement avancé. Il était alors dans sa quarantième année et plutôt bien implanté et reconnu dans sa communauté locale. Médecin, peut-être même rabbin, cette conversion volontaire ne manqua pas de susciter la désapprobation des siens. Quelques années plus tard, il expliqua et argumenta cette décision dans le Liber adversus Judeos ou Dialogus contra Judaeos connu en français sous le nom de « Dialogue contre les juifs ».

L’ouvrage se présente sous la forme d’un dialogue entre Moïse (l’homme d’avant la conversion) et Petrus, son nouveau moi converti et ayant endossé le prénom de Pierre l’apôtre. Cet essai connut un succès certain au Moyen Âge et alimenta les conversations théologiques opposant le christianisme au judaïsme.

Aujourd’hui, ce n’est pas cet ouvrage de Pierre Alphonse que nous souhaitons aborder mais le Disciplina Clericalis ou l’enseignement des clercs. Moins polémique que le Liber adversus Judeos, il s’agit d’une collection de contes et de récits d’inspiration orientale mais qui eut un grand retentissement dans la littérature médiévale occidentale. De fait, le Disciplina Clericalis est encore considéré, à ce jour, comme une la plus ancienne compilation de contes d’origine orientale en Occident.

Le Disciplina Clericalis et Le Castoiement d’un père à son fils.

Pour comprendre l’émergence de ce célèbre ouvrage médiéval au cœur de l’Aragonais et de l’Espagne des débuts du XIIe siècle, il faut avoir en tête deux ou trois éléments de contexte. Petrus Alfonsi est d’origine séfardi mais il nait et grandit aussi dans une province aux mains d’Al Andalous. Cette dernière ne sera reprise complétement par la reconquista qu’autour de 1118.

Dans la Huesca des débuts du XIIe siècle, les intellectuels espagnols, arabes et juifs se côtoient (voir notre biographie détaillée de Petrus Alfonsi ). La cour d’Aragon est elle-même ouverte à ces influences culturelles même si les échauffourées ne manquent pas entre les provinces aux mains du Califat de Cordoue.

Ce bain multiculturel trempé de littérature orale et écrite orientale a certainement influencé Pierre Alphonse. On sait par ailleurs qu’il a grandi avec les arabes et parle leur langue. Doté d’un bon niveau en latin et d’un excellent bagage en culture orientale, notre auteur était tout indiqué pour adapter cette tradition orientale dans une forme qui puisse séduire les lecteurs et clercs occidentaux d’alors.

Un manuel de savoir-vivre accessible et léger

Le monde arabe et perse, comme l’Europe médiévale du Moyen-Âge central furent particulièrement friands de manuels d’éducation à l’usage des jeunes princes ou nobles appelés à régner. Le Disciplina Clericalis échappe pourtant à ce genre de « Miroir des princes » et ne se réserve pas aux puissants.

L’ouvrage est, certes, rédigé par un savant. Pierre Alphonse est médecin et instruit. On le sait très proche du puissant d’Alphonse Ier d’Aragon dont il fut le médecin. Le souverain parraina aussi la conversion religieuse de notre auteur et, à cette occasion, ce dernier adopta même comme patronyme le prénom de ce dernier (le Alfonsi vient de là). Il a également pu accompagner le roi d’Aragon et de Pampelune dans certains de ses voyages ou de ses campagnes militaires 1.

Au cours de sa vie, on retrouve également Pierre Alphonse médecin à la cour du roi d’Angleterre, c’est dire qu’il côtoie les puissants. Plutôt que de prétendre les éduquer ou les édifier, il fera le choix de destiner son Disciplina Clericalis à l’éducation générale des clercs et des lettrés. Dans ses récits courts, notre auteur se montrera léger, soulignant les aspects moraux sans lourdeur et sans s’appesantir. Ses choix de vocabulaire et le ton choisi permettront aussi de mettre ses contes à la portée de tous ceux en situation de pouvoir les lire.

Au delà du style, la fraîcheur thématique de l’ouvrage a sans doute contribué aussi à son succès. La bonne connaissance des cultures séfardis, perses, arabes, et latines de Pierre Alphonse ont indéniablement contribué à faire de son Disciplina Clericalis un ouvrage novateur original en son temps. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que l’œuvre se propage et devienne une importante référence littéraire médiévale.

Du latin au vieux-français vernaculaire

Le Disciplina Clericalis propose trente-trois contes ou « exempla » issus de la tradition orientale. L’ouvrage est rédigé en prose dans la langue universelle de l’Europe du Moyen Âge central, le latin. Il sera traduit en vieux français dans le courant du XIII siècle sous son titre original « La Discipline de Clergie« .

Des adaptations en vers seront vouées à un beau succès. Elles apparaîtront à la même période sous le titre « Le Castoiement d’un père à son fils » ou « Chastoiement d’un père à son fils soit « L’instruction d’un père à son fils » ( et non le châtiment que le mot « castoiement » pourrait suggérer). Dans les manuscrits d’époque, on trouvera encore le titre « Les fables Pierre Aufors » pour désigner certaines de ses adaptations versifiées.

Au passage, dans ces versions rimées, la cible s’élargit encore un peu plus de l’instruction du clerc et du lettré, vers l’éducation du père vers son fils. Le manuel de savoir-vivre supplante encore d’autant les miroirs des Princes 2 même s’il en restait éloigné dès le départ.

Influences littéraires médiévales

« Disciplina est un petit livre et pourtant l’influence de ce texte fut considérable en Occident, aussi bien en littérature que dans le domaine pratique du didactisme religieux. »

Apparition et disparition du clerc dans Disciplina clericalis, Marie-Jane Pinvidic, le Clerc au Moyen Âge (op cité).

Dans le courant du Moyen Âge et des siècles suivants, on retrouvera des influences directes de l’ouvrage de Pierre Alphonse chez de nombreux auteurs. Jacques de Vitry reprendra un certain nombre de ces contes. On pourra trouver encore des traces de la Disciplina Clericalis dans La Légende Dorée de Jacques de Voragine (Jacobus de Voragine), dans le célèbre roman de Renard, chez Boccace ou encore chez Don Juan Manuel et son comte Lucanor pour ne citer que ces sources.

Du Moyen Âge central au Moyen Âge tardif, les contes de Pierre Alphonse seront aussi repris dans un nombre important de compilations monastiques de fables et contes.

Aux sources manuscrites du Disciplina Clericalis

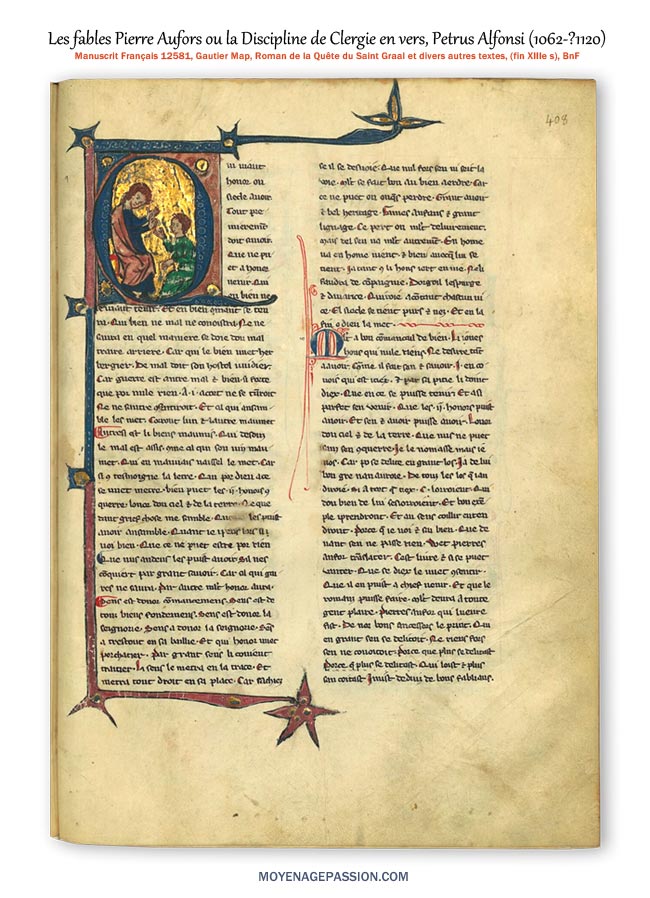

On peut retrouver l’adaptation française en prose ou en vers du Disciplina Clericalis de Petrus Alfonsi dans un nombre important de manuscrits médiévaux des XIIIe au XVe siècles.

Pour notre article du jour, nous avons choisi le français Français 12581 de la BnF. Sur plus de 429 folios, cet ouvrage de la fin du XIIIe siècle présente des pièces très variées. Des chansons de Thibaut de Champagne au Trésor de Brunetto Latini, en passant par des poésies, des fabliaux, le Discipline de clergie de Pierre Alphonse et même encore un traité de fauconnerie.

De son côté, le KBR Museum conserve également le Ms 11043-11044 qui présente une copie de la discipline de clergie de Pierre Alfonse.

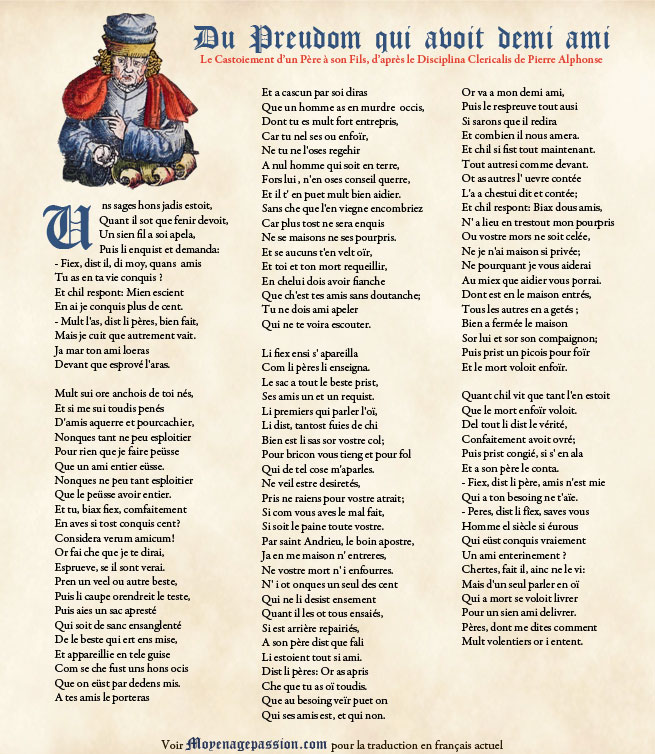

Exemple 1, un demi ami dans le Castoiement du père à son fils

Pour présenter le premier conte du Disciplina Clericalis, nous avons choisi l’adaptation en vers tirée du Manuscrit de Augsbourg, le Ms M (cote I. 4. 2° 1, anciennement Maihingen 730). On peut la trouver retranscrite en graphie moderne dans l’ouvrage « Le Castoiement d’un père à son fils, traduction en vers de la Disciplina Clericalis de Petrus Alfonsus » par Michael Roesle (Librairie de la Cour royale de Munich, 1899).

Pierre Alfonse oppose dans ce conte un père et son « demi-ami » aux cent amis de son fils. Ces derniers le sont-ils vraiment ? Pour le savoir, il faudra d’abord les mettre au Pied du mur. La sagesse consiste ici à savoir mettre à l’épreuve ces relations avant de pouvoir les placer sur l’échelle réelle de l’amitié.

Conte 1, Du Preudom qui avoit demi ami

(Probatio amicitie)

NB : ce conte nous met face à du vieux-français avec quelques tournures assez particulières. Afin de vous aider à mieux percer cette langue d’oïl du XIIIe siècle, nous avons prévu quelques clefs de vocabulaire.

Uns sages hons (homme) jadis estoit,

Quant il sot que fenir devoit,

Un sien fil a soi apela,

Puis li enquist et demanda:

– Fiex, dist il, di moy, quans (combien) amis

Tu as en ta vie conquis ?

Et chil respont: Mien escient

En ai je conquis plus de cent.

– Mult l’as, dist li pères, bien fait,

Mais je cuit que autrement vait.

Ja mar ton ami loeras

Devant que esprové l’aras.

Mult sui ore anchois (avant) de toi nés,

Et si me sui toudis penés (tourmenter)

D’amis aquerre et pourcachier (porchacier, rechercher),

Nonques (jamais) tant ne peu esploitier (accomplir)

Pour rien que je faire peüsse

Que un ami entier eüsse.

Nonques ne peu tant esploitier

Que le peüsse avoir entier.

Et tu, biax fiex, comfaitement (comment en fait)

En aves si tost conquis cent?

Considera verum amicum!

Or fai che que je te dirai,

Esprueve, se il sont verai.

Pren un veel (veau) ou autre beste,

Puis li caupe orendreit (lui coupe aussitôt) le teste,

Puis aies un sac apresté

Qui soit de sanc ensanglenté

De le beste qui ert ens mise,

Et appareillie en tele guise

Com se che fust uns hons ocis (un homme mort)

Que on eüst par dedens mis.

A tes amis le porteras

Et a cascun par soi diras

Que un homme as en murdre (meutre) occis,

Dont tu es mult fort entrepris,

Car tu nel ses ou enfoïr,

Ne tu ne l’oses regehir (avouer, confesser)

A nul homme qui soit en terre,

Fors lui (à part lui), n’en oses conseil querre,

Et il t’ en puet mult bien aidier.

Sans che que l’en viegne encombriez (l’en empêcher)

Car plus tost ne sera enquis

Ne se maisons ne ses pourpris (enceinte).

Et se aucuns t’en velt oïr,

Et toi et ton mort requeillir,

En chelui dois avoir fianche (confiance)

Que ch’est tes amis sans doutanche;

Tu ne dois ami apeler

Qui ne te voira escouter.

Li fiex ensi s’ apareilla

Com li pères li enseigna.

Le sac a tout le beste prist,

Ses amis un et un requist.

Li premiers qui parler l’oï,

Li dist, tantost fuies de chi (fuyez d’ici instamment);

Bien est li sas sor vostre col;

Pour bricon (coquin, écervelé) vous tieng et pour fol

Qui de tel cose m’aparles.

Ne veil estre desiretés,

Pris ne raiens pour vostre atrait;

Si com vous aves le mal fait,

Si soit le paine toute vostre.

Par saint Andrieu, le boin apostre,

Ja en me maison n’ entreres,

Ne vostre mort n’ i enfourres.

N’ i ot onques un seul des cent

Qui ne li desist ensement (qui ne lui dit pareillement).

Quant il les ot tous ensaiés (essayés, éprouvés),

Si est arrière repairiés, (il est donc reparti chez lui)

A son père dist que fali

Li estoient tout si ami.

Dist li pères: Or as apris

Che que tu as oï toudis.

Que au besoing veïr puet on

Qui ses amis est, et qui non.

Or va a mon demi ami,

Puis le respreuve tout ausi (éprouve-le à son tour):

Si sarons que il redira

Et combien il nous amera.

Et chil si fist tout maintenant.

Tout autresi comme devant.

Ot as autres l’ uevre contée

L’a a chestui (cestui, l’a à celui-ci) dit et contée;

Et chil respont: Biax dous amis,

N’ a lieu en trestout mon pourpris

Ou vostre mors ne soit celée 3,

Ne je n’ai maison si privée;

Ne pourquant je vous aiderai

Au miex que aidier vous porrai.

Dont est en le maison entrés,

Tous les autres en a getés (congédiés);

Bien a fermée le maison

Sor lui et sor son compaignon;

Puis prist un picois pour foïr (creuser)

Et le mort voloit enfoïr.

Quant chil vit que tant l’en estoit

Que le mort enfoïr voloit.

Del tout li dist le vérité,

Confaitement avoit ovré;

Puis prist congié, si s’ en ala

Et a son père le conta.

– Fiex, dist li père, amis n’est mie

Qui a ton besoing ne t’aïe.

– Peres, dist li fîex, saves vous

Homme el siècle si éurous (eüré, heureux)

Qui eüst conquis vraiement

Un ami enterinement (entiérement)?

Chertes, fait il, ainc (jamais) ne le vi:

Mais d’un seul parler en oï

Qui a mort se voloit livrer

Pour un sien ami delivrer.

Pères, dont me dites comment

Mult volentiers or i entent.

Voilà pour notre conte du jour, les amis. Il s’agit du premier du Disciplina Clericalis et, ici, du Castoiement d’un Père à son fils. La leçon n’est pas anodine et le prélude en dit toute l’importance. C’est la dernière leçon d’un père sur le déclin à son fils.

Comme toute bonne fable ou poésie morale, le conte de Pierre Alphonse n’a pas pris une ride. Elle pourrait même avoir été rédigée hier. A l’ère du digital, des « bros », des « frérots » et des milliers « d’amis » en ligne, le récit n’en raisonne que plus fort.

Dans le conte suivant, on verra plus encore le degré d’abnégation et d’exigence que sous-tend l’amitié véritable selon Petrus Alfonsi mais ce sera pour une autre fois. Nous avons déjà assez pris de votre attention. 😉

Merci de votre lecture.

Découvrir d’autres ouvrages à succès du Moyen Âge :

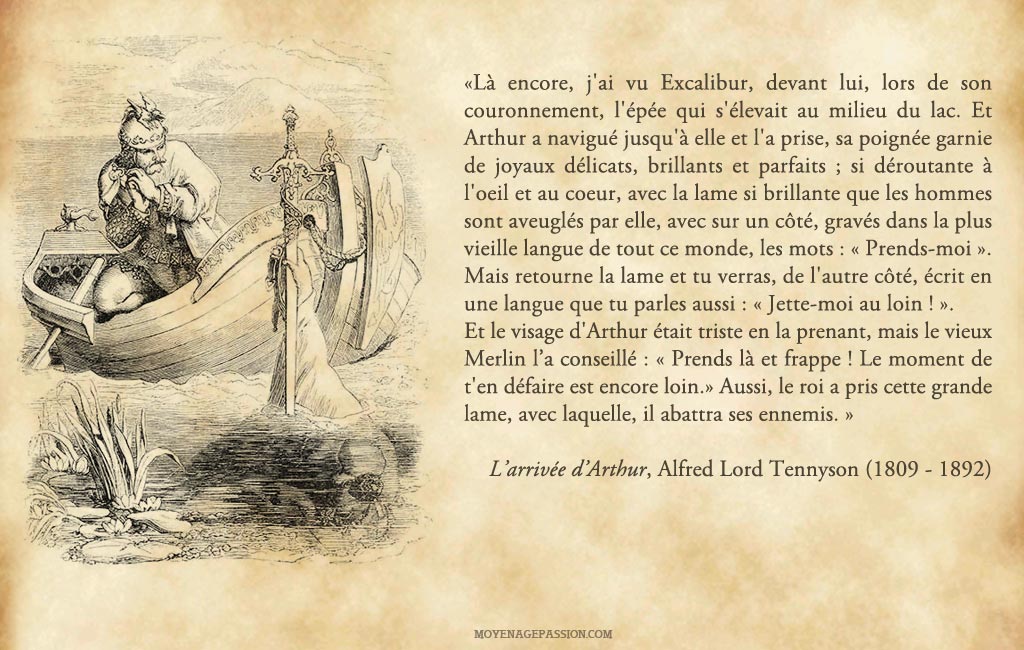

- Le roman arthurien & la codicologie avec Richard Trachsler

- Flos Medicinae ou La Fleur de Médécine de l’Ecole de Salerne

- Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris & Jean de Meung

- Le Livre des Secrets du Pseudo Aristote

- Le Comte de Lucanor de Don Juan Manuel

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

- Voir l’excellente conférence de Juan Bolea à propos de Petrus Alfonsi, Las 1001 noches en Aragón (2024) ↩︎

- Voir Apparition et disparition du clerc dans Disciplina clericalis, Marie-Jane Pinvidic, Le Clerc au Moyen Âge Presses universitaires de Provence (1995) ↩︎

- N’ a lieu en trestout mon pourpris Ou vostre mors ne soit celée : il n’est nul leiu en mon enceinte ou votre mort puisse être caché. ↩︎