Sujet : poésie morale, poésie médiévale, poète breton, ballade médiévale, ballade satirique, auteur médiéval, Bretagne médiévale, tyran, grands rhétoriqueurs.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Jean (Jehan) Meschinot (1420 – 1491)

Titre : Affin qu’il sente aultruy playe premiere

Manuscrit médiéval : MS français 24314 BnF

Ouvrage : poésies et œuvres de Jean MESCHINOT, éditions 1493 et 1522.

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous repartons pour la Bretagne médiévale, celle du Moyen Âge tardif et de Jehan Meschinot. Au XVe siècle, ce poète soldat se distingue par une poésie politique et morale de belle tenue.

En son temps, il se fit particulièrement connaître par ses Lunettes des Princes. Le ton était déjà politique et moral, un peu à la manière de ces miroir des princes (ou miroir aux princes) et guide pour l’éducation politique des puissants dont le Moyen Âge était friand. Sans concession, mais avec un vrai talent de plume, le poète y laissait aussi poindre quelques pointes de désespérance sur sa propre condition.

Les 25 ballades satiriques de Meschinot

Si les Lunettes des Princes sont devenues un des ouvrages les plus imprimés des débuts du XVIe siècle, la postérité a un peu moins retenu de Meschinot les 25 ballades satiriques que lui inspira la poésie Le Prince (ou les princes) de Georges Chastelain. Ce grand auteur flamand, attaché à la cour de Bourgogne, s’était distingué avant tout par ses grandes chroniques historiques mais il n’hésita pas à égratigner Louis XI dans un exercice plus poétique, politique et caustique qui inspira son homologue breton.

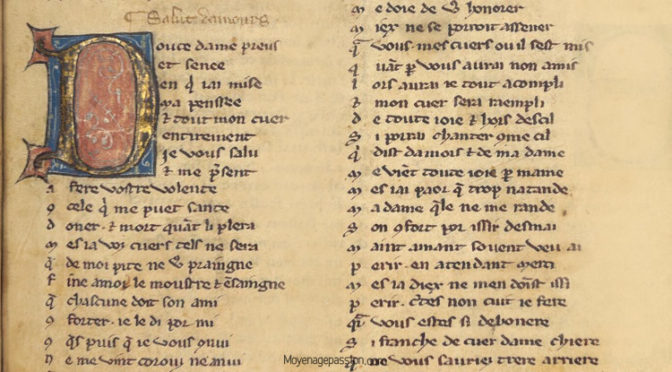

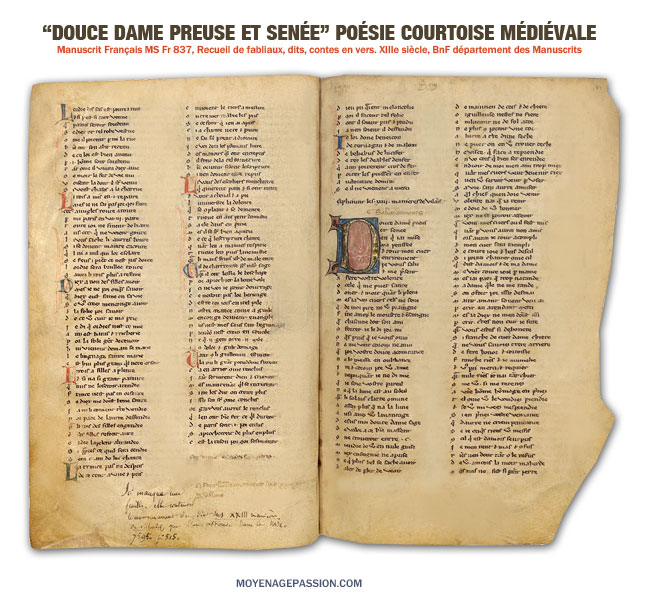

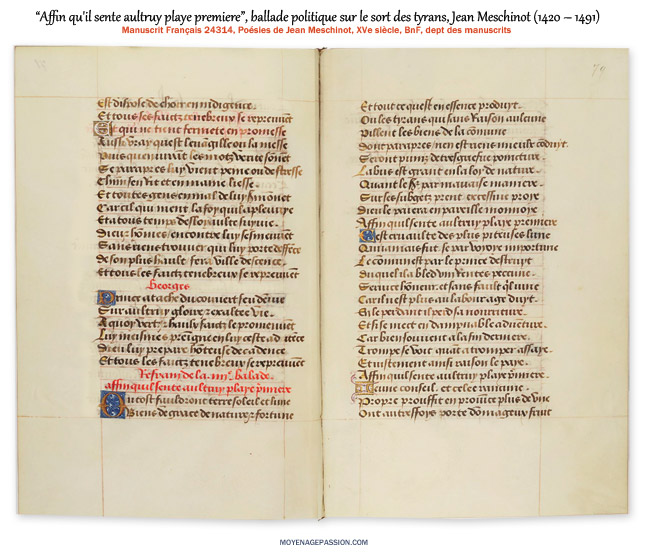

Meschinot reprit donc les 25 strophes du Prince de Chastelain et en fit les envois de 25 nouvelles ballades. On peut retrouver ces dernières dans le manuscrit enluminé français 24314 de la BnF daté du XVe siècle. Quant aux éditions imprimées des siècles suivants, elles adjoindront quelquefois ses poésies au texte principal des Lunettes des princes mais elles s’arrêteront souvent aux lunettes.

Sources historiques et manuscrites

Pour les sources manuscrites, nous vous renvoyons au ms français 24314 qui reste le plus accessible à la consultation en ligne (voir capture ci contre).

Pour la transcription en graphie moderne de la poésie qui nous occupe ici, nous nous sommes appuyés sur diverses éditions historiques datées du XVIe siècle.

La punition du tyran et du prince oppresseur

La ballade du jour est la quatrième des 25 dans l’ordre des manuscrits. En terme de versification et de rythmique, elle suit la forme de toutes les autres. Meschinot a opté pour des douzains de 10 pieds tout au long de cet exercice, trois par ballades suivis d’envois dument rétribués à leur auteur (« Georges »).

Dans cette poésie politique, trempée de morale chrétienne, le tyran ou le seigneur abusif est encore dans la ligne de mire. Meschinot prolonge en quelque sorte le ton de Chastelain et développe à sa manière. Pas d’impunité pour le prince oppresseur qui brime et pille ses propres sujets. Il sera meurtri et Dieu lui fera sentir jusque dans sa chair les blessures qu’il inflige à autrui.

Dieu est à l’œuvre, ici, mais pas seulement. Le prince tyrannique paye le prix juste et logique de sa propre stupidité/avidité. En attentant à ceux qui fondent sa richesse et même sa survie, il se heurte lui-même et, croyant trompé ses sujets, c’est lui-même qu’il trompe.

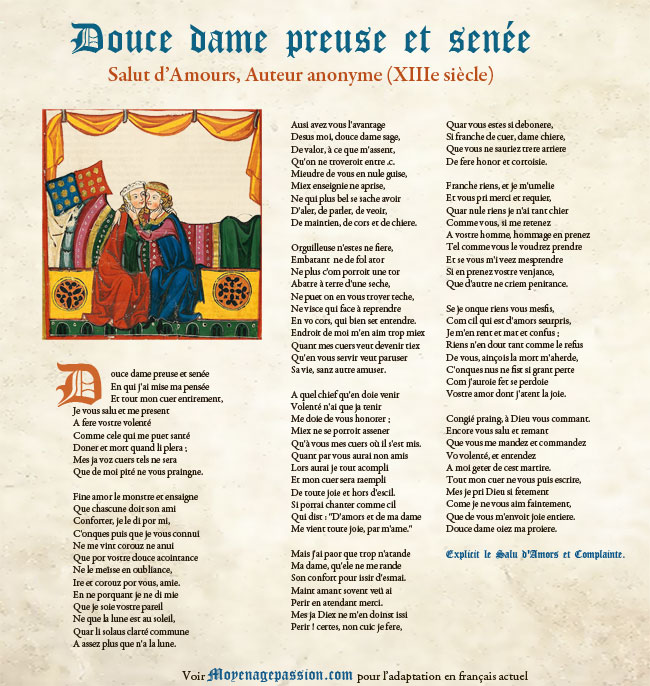

« Affin qu’il sente aultruy playe premiere »

dans le moyen français de Meschinot

Ou tost fauldroit terre, soleil & lune

Bien de grace, de nature, & fortune,

Et tout ce qu’est en essence produyt:

Ou les tyrans qui sans raison aulcune

Pillent les biens de la chose commune

Dont par après n’en est riens mieulx conduit

Seront puniz de très-griefve poincture (blessure).

L’abus est grant en la loy de nature

Quand le seigneur par maulvaise maniere

Sur les subgectz (sujets) prent excessive proye

Dieu le payera en pareille monnoye

Affin qu’il sente aultruy playe (plaie) premiere.

C’est cruaulté des plus piteuses l’une

Qui jamais fust si par voye importune

Le commun est par le prince destruyt

Duquel il a bled (blé), vin, rentes, pecune (argent monnayé)

Service honneur & sans lui fault qu’il jusne (jeûne)

Car il n’est pas au labourage duyt

En le perdant, il perd sa nourriture

Et si se mect en damnable adventure

Car bien souvent a la fin derreniere

Trompé se voit quand a tromper essaye

Et justement raison ainsi le paye

Affin qu’il sente aultruy playe premiere.

Terne conseil & celée rancune (rancune secrète)

Propre proufit en province plus de une

ont aultrefoys porté dommageux fruict

Et de cecy ne sçay raison nesune (aucune)

Fors que dieu veult non pas saison chascune

Descouvrir ce qui es cueurs ard & bruyt

Ainsi advient que mieulx qu’en portraicture (image, plan)

Des cas secretz conduys par voye obscure

A t’on souvent congnoissance planiere (plénière)

Dont le maulvais en l’espineuse haye

Qu’il a basty tresbuche & la se playe

Affin qu’il sente aultruy playe premiere.

L’envoi

Prince lettré, entendant l’escripture,

Qui fait contraire à honneur et droiture

Dont il doit estre exemplaire et lumière,

Bien loist (vb loisir, il est permis) que Dieu du mesme le repaye,

Et que autre, après, lui fasse grief et playe,

Affin qu’il sente autruy playe première.

Découvrir d’autres ballades de Jehan Meschinot

- Pource que l’œuvre en est desnaturelle – Ballade 22,

- Et contre luy former larmes et plaintes – Ballade 18 ,

- Vont mauldisant pour sa vie maulvaise – Ballade 10,

- Quelques autres Ballades politiques hors cycle des 25 :

Tout est perdu par default de raison,

Gens sans argent, ressemblent corps sans âme

C’est grand pitié des misères du monde

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

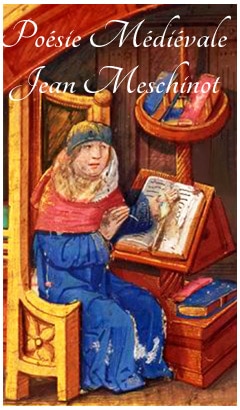

NB : en image d’en-tête vous retrouverez un détail de l’enluminure de garde du ms Français 24314 de la BnF. On y voit l’auteur affairé à l’écriture tandis que ses muses ou plutôt ses démons le visitent (langueur, fureur, courroux, peine, …)