Période: Moyen-âge central, XI et XIIe siècle

Bonjour à tous,

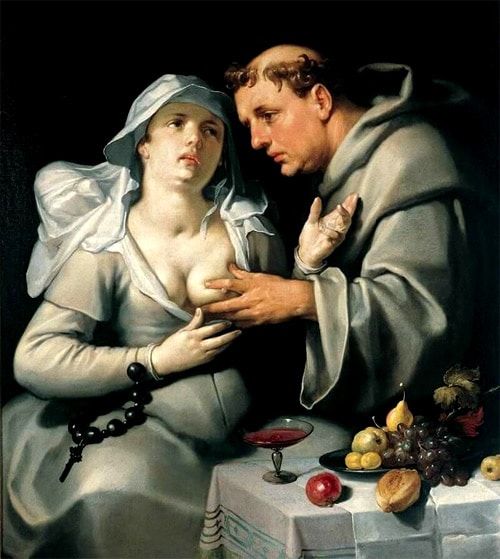

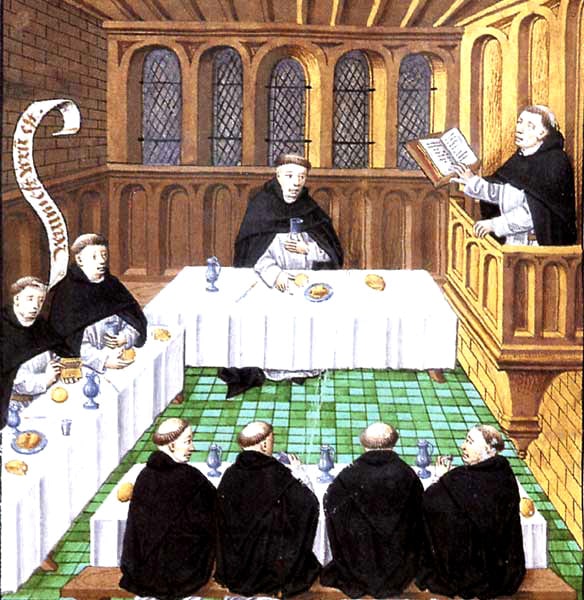

La figure monastique occupe, en effet, une position d’importance au sein des sociétés de l’Europe médiévale autant qu’au sein de leurs valeurs chrétiennes. A ce titre, il est intéressant de noter à quel point on n’en finit pas d’opposer les contraires quand il s’agit des représentations la concernant: au moine lettré, sanctifié par son mode de vie christique, s’oppose le moine dévoyé et cupide, au moine mendiant s’oppose le moine replet, « trop » bien nourri, et finalement encore à la prêche évangélisatrice et salvatrice, la fausse parole et l’hypocrisie d’un frère Louvel ou Lubin.

Le moine médiéval: figure archétypale

de l’élévation dans les valeurs chrétiennes.

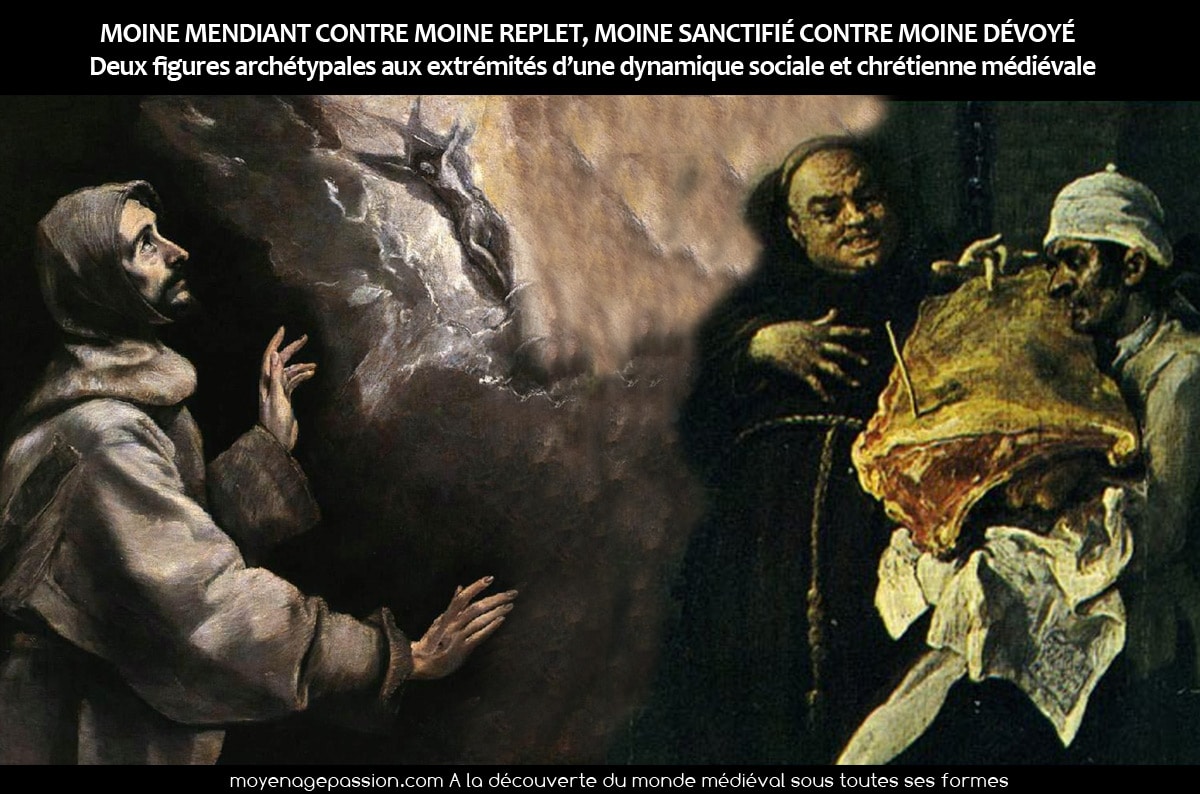

(Saint François d’Assise, El greco, XVIe siècle)

Dans le même ordre d’idée, le saint moine d’un côté et le moine dévoyé de l’autre peuvent être pris comme deux figures diamétralement opposées de ce même archétype, avec l’idéal chrétien et christique d’un côté, et de l’autre la perdition ou la perversion de cet idéal. Entre ces deux pôles, oscillent la foi et la dévotion chrétienne d’un côté, et une tradition critique et satirique de l’autre. Concernant cette dernière, elle durera jusqu’aux siècles suivants, en versant dans un anticléricalisme de plus en plus marqué.

Empressons-nous d’ajouter que ce court article en forme d’essai ne soulève que quelques idées qui mériteraient un développement bien plus systématique et plus creusé sur ces questions; il faudrait sans doute distinguer des nuances entre toutes les valeurs que la satire peut projeter sur l’image du moine « dévoyé »: cupidité, tromperie, débauche, privilèges, grivoiserie, gloutonnerie, enivrement. Il y a sans doute des degrés de « gravité » et des nuances à apporter. L’enivrement ou même la grivoiserie, ne peut sans doute pas être mis sur le même plan que la cupidité, la tromperie, les relations adultérines, même s’il faut garder en tête qu’étant un modèle de valeurs supposées, la faute ne peut jamais être totalement anodine sur le plan de la symbolique.

Saint moine, moine dévoyé :

une réalité derrière la satire

Au niveau symbolique, il faut bien comprendre l’enjeu derrière tout cela. Nous sommes dans des siècles où le salut de l’âme pour la vie d’après, est au centre des préoccupations existentielles et justement parce que l’on est chrétien, on se sent alors fondé à exiger de ceux qui prétendent vous guider sur le chemin dans la vie incarnée, a fortiori quand ils sont censés incarnés les valeurs spirituelles les plus hautes, une exemplarité et une probité irréprochable. Or, sans peut-être encore parler d’anticléricalisme fort, bien avant Clément Marot, les XIe et XIIe siècles semblent tout de même nous envoyer des signes marqués sur le dévoiement de certains membres de l’épiscopat, même si l’on peut y voir souvent, plus qu’un discrédit jeté sur l’institution, des appels du pied à l’Eglise Romaine pour qu’elle fasse le tri de ses propres brebis galeuses.

Dit autrement, l’intrusion de la bassesse ou de « l’humain » dans le sacré fait rire, mais il fait aussi rire jaune car dans un monde trempé de valeurs chrétiennes on sait bien que de la même façon que la frontière est ténu entre le pouvoir d’élever vers le divin et le salut, et celui de tout mettre en péril. Et si l’on n’est déjà plus gaulois et que l’on ne craint plus que le ciel s’effondre sur nos têtes, il en faudrait pourtant peu pour que le monde ne s’écroule car on ne peut pas prêter à l’homme médiéval le même détachement sur ces questions que celui que l’on peut avoir aujourd’hui après le passage de la renaissance, l’ère du matérialisme rationnel et plus d’un siècle de laïcité. Il faut se souvenir encore que depuis la réforme grégorienne,

Pour contrebalancer, il faut encore insister sur le fait qu’à l’autre extrémité du spectre, l’image du moine « saint » et même sanctifié est encore bien présente. S’ils n’ont pas été les seuls à en produire, les ordres monastiques n’ont pas été avares de Saints, et ces derniers sont largement célébrés et continuent de fournir, dans ce moyen-âge central, des modèles de perfection de la foi et de la vie chrétienne. Il ne s’agit bien encore une fois d’un modèle à deux pôles et si nous nous intéressons un peu plus ici à l’émergence de la figure du moine dévoyé, c’est qu’il nous semble y lire un signe plus profond qui va au delà de la simple farce et pointe du doigt un malaise spirituel et social réel au regard des valeurs du temps.

Du questionnement à une dynamique chrétienne de renouveau

La fracture peut venir de l’extérieur, mais vient encore souvent de l’intérieur-même avec l’émergence de nouveaux ordres, la création de nouvelles règles, prônant un retour à des sources plus épurées de la pratique et des textes. Sans doute peut-on en voir les prémices dans l’arrivée de la règle de Saint Benoit au VIe siècle dans son contexte, pour venir en quelque sorte ré-évangéliser de l’intérieur les ordres monastiques et les ramener vers quelque discipline de modération et de tenue chrétienne. On notera au passage que le changement ne se fait pas sans heurt et que les oppositions peuvent être meurtrières, pour preuve Saint-Benoit échappa de peu à l’empoisonnement. Dans leur forme les plus archétypales, saints moines et moines dévoyés ne se vouent, en général, pas grand respect et quand les uns sont dans le lâcher prise matériel, il n’est pas rare que les autres s’y accrochent.

Dans le même ordre d’idées et au niveau social, suivant le fil de la satire et de l’émergence de la figure du moine dévoyé, ces siècles seront aussi ceux de la naissance des dissidences albigeoises et vaudoises qui iront toutes dans le sens du retour à un christianisme dépouillé de tout artifice. A défaut d’entrer dans les rangs, – En auront-elles les moyens doctrinaux ou même le souhait? Ou étaient-elles déjà perdues à jamais pour l’église? – elles seront toutes écrasées, quand leurs pratiquants ne seront pas absorbés par les

(Portrait de Saint-François, par Francisco de Zubarán, 17e siècle)

Les franciscains et les dominicains seront les ordres monastiques triomphants de ce mouvement d’ouverture et de renouveau. Pourtant ces ordres mendiants auront tôt fait d’être dénoncés à leur tour, par la satire d’un Rutebeuf, au point qu’on se demande à quel point le ver de l’apparat, des richesses et de la cupidité est entré dans le fruit pour en gâter pour longtemps la saveur ou, en tout cas, le rendre à jamais suspect pour certains. Quoiqu’il en soit, si elle ne permettra pas toujours de « réparer » aux yeux de tous ou de « restaurer » pour le dire autrement, une foi aussi aveugle dans les représentants de l’église que celle que l’on pouvait alors avoir dans la Sainte mère ou le fils de Dieu mort en croix, cette forme de régulation procédera, à tout le moins, d’une avancée dans les pratiques spirituelles chrétiennes à laquelle une certaine forme de critique sociale et, peut être même pourquoi pas?, l’idée est plaisante, la satire auront contribué.

En vous souhaitant une excellente journée

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.