Période : moyen-âge central, du XIIe au XVIe

Auteur : Gabriel Meurier, Rutebeuf, François Villon, Don Juan Manuel.

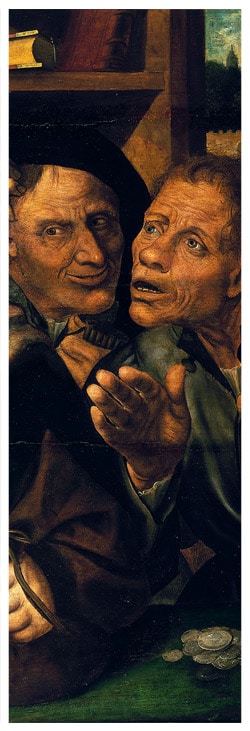

Art, Peinture : Quentin Metsys

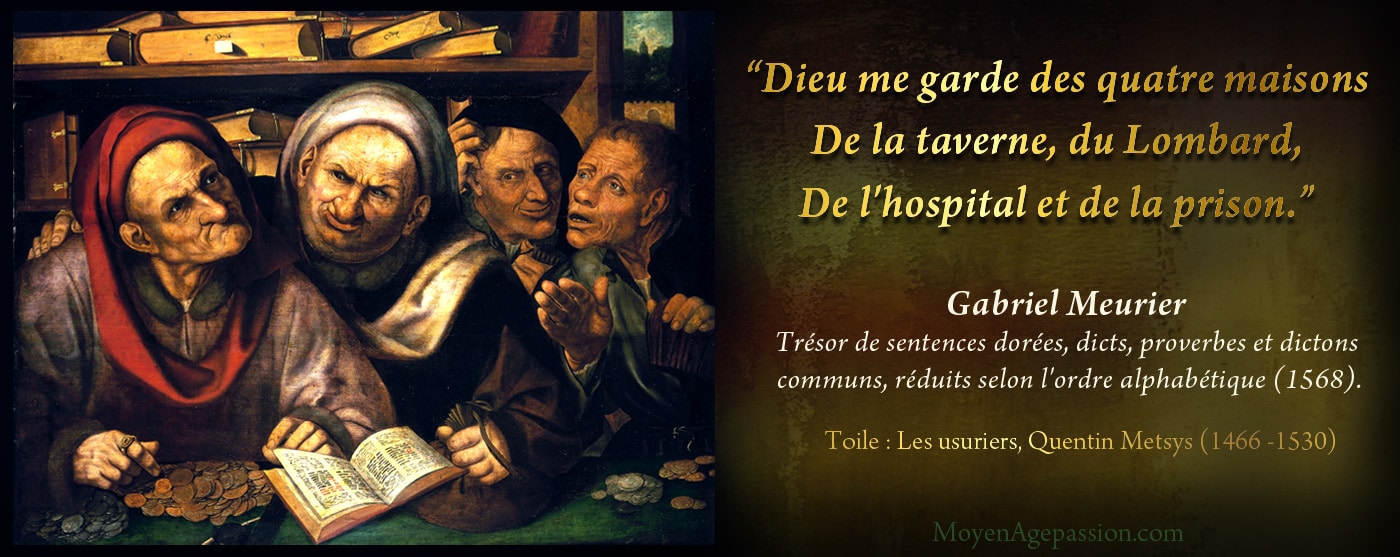

“Dieu me garde des quatre maisons

De la taverne, du Lombard,

De l’hospital et de la prison.”

Gabriel Meurier Trésor de sentences dorées, dicts, proverbes et dictons communs, réduits selon l’ordre alphabétique (1568).

Bonjour à tous,

Comme nous le disions plus haut et pour en revenir au proverbe du jour, même si l’on n’en trouve apparemment pas trace avant cet ouvrage, il pourrait fort bien lui être antérieur avec sa défiance affichée envers ces quatre maisons que sont la prison, la taverne, l’hôpital et l’officine du « lombard ». Et si l’on comprend bien pourquoi on devrait se garder des trois premières, nous voulons parler plus précisément ici de la dernière, puisque ces « lombards » reviennent en effet souvent dans la littérature médiévale où ils font l’objet de satires et de critiques directes de la part de bien des auteurs. Mais avant de passer à quelques exemples pris dans ce champ, revenons un peu sur leur origine et leur histoire médiévale, guidé par un article exhaustif du professeur d’

Les Lombards, marchands banquiers

du moyen-âge central

Dans les débuts du XIIe siècle, période de forte expansion commerciale, les marchands génois mettront en place un système de contrat de change qui masquera les notions d’intérêt par un habile jeu de chiffres et d’arrondis. Les marchands itinérants italiens en provenance de la région utiliseront ces contrats à leur avantage pour investir et s’enrichir sur les grandes foires de Champagne et sur le pourtour oriental de la méditerranée. Leurs affaires florissantes leur permettront bientôt de devenir, à leur tour, marchands-banquiers et ils commenceront bientôt à s’organiser en véritables compagnies bancaires et commerciales. Dans le courant du XIIe siècle, le modèle gagnera d’autres régions italiennes et, loin d’être confinée à la Lombardi actuelle, l’appellation de « lombards » commencera à désigner, au sens large, ces marchands et préteurs venus d’Italie du Nord.

Un peu plus d’un siècle plus tard, dans le milieu du XIIIe, toujours bien implantés dans les foires de champagne, ces pourvoyeurs de marchandises luxueuses et d’argent trébuchant gagneront Paris et la cour royale. Par la suite, leur activité se répandra rapidement sur d’autres provinces. A la faveur du marché, ils auront alors délaissé les marchandises pour se spécialiser sur le « commerce » de l’argent et les prêts aux nobles, mais aussi en direction de toute personne, en milieu urbain ou rural, en mal de liquidités. Sous la pression de la

« Leurs tables de prêt ou casane s’établissaient jusqu’au milieu des campagnes et dès lors ces financiers « lombards » devaient acquérir une mauvaise réputation à leur tour près des populations ayant recours à leur service. »

Les Lombards et le commerce de l’argent au Moyen Âge – Pierre Racine

En l’absence de choix et outre la condamnation morale que le moyen-âge chrétien fait de l’usure, cette « mauvaise réputation » dont les lombards hériteront, semble aussi s’être fondée sur de sérieux écarts:

« Une enquête, provoquée par des habitants de Nîmes qui se sont plaints en 1275 près du sénéchal révèle que certains d’entre eux avaient été victimes d’une telle pratique (prêts de courte durée avec un système d’intérêts composés), aboutissant pour l’un d’entre eux à un intérêt s’élevant à 256 %. » Opus Cité

A l’évidence, même les tentatives officielles de réglementation ne parviendront pas totalement à encadrer ce trafic et ses abus. Au sortir, de marchand préteur, le terme de lombard deviendra bientôt synonyme d’usurier, honni du côté du peuple et attaché de toute une ribambelle de « qualités » assorties dans les satires. Bien sûr, de leur côté les puissants et même la couronne y auront largement recours, sachant les utiliser et usant même quelquefois d’un brin d’arbitraire pour confisquer leurs biens.

Pour conclure sur ses aspects historiques, on suivra avec intérêt dans l’article cité, les suspicions ou accusations auxquelles certaines de ces compagnies bancaires furent sujettes durant la guerre de cent ans, notamment pour leur rôle dans le financement des efforts de guerre des ennemis d’alors. Comme s’il était déjà devenu difficile, dès le courant du XIVe siècle, de mener efficacement des guerres sans l’intervention des banquiers. Quelle drôle d’idée…

L’image du lombard

dans la satire et la littérature médiévale

« …Là Loi chevaucha richement

Et decret orguilleusement

Sor trestoutes les autres ars,

Moult i ot chevalier lombars

Que rectorique ot amenez

Dars ont de langues empanez

Por percier de cuers des gens nices

Qui vienent jouster à lor lices,

Quar il tolent mains héritages

Par les lances de lor langages »

Rutebeuf – Oeuvres Complètes. A Jubinal.

Dans la continuité de cet exemple, dans lequel Rutebeuf nous parle de don pour la parole et pour embobiner les personnes naïves (nices) et « voler » « ôter »(toler) maintes héritages, on peut encore valablement citer un ouvrage castillan du XIVe siècle, qui se présente comme un petit traité de moral avec des exemples à valeur pratique : le comte Lucanor, apologues et fabliaux du XIVe de Don Juan Manuel, traduit par Jean Manuel Puybusque (1854). On y trouvera notamment une parabole assez édifiante sur ce même thème de « mauvaise presse » du Lombard, jusqu’au sort (peu chrétien) que lui réserve ici son insatiable soif de possession.

Enfin, donnons un dernier exemple si c’était encore nécessaire. On se souvient d’avoir encore trouvé cette figure du Lombard, prêteur et acheteur d’à peu près tout même le plus amoral, sous la plume de François Villon et de sa gracieuse ballade faite à Monseigneur de Bourbon pour lui soutirer quelques écus.

Si je peusse vendre de ma santé

A ung Lombard, usurier par nature,

Faulte d’argent m’a si fort enchanté

Qu’en prendroie, ce croy je, l’adventure.

Argent ne pend à gippon ne ceincture ;

Requête à monseigneur de Bourbon, Oeuvres de Maistre François Villon. JHR Prompsault (1835)

Finalement, près de trois siècles après Rutebeuf et comme l’atteste le proverbe que Gabriel Meurier couchait sur le papier en 1568, les lombards ne semblaient guère avoir redoré leur blason, ni récupéré leur déficit d’image.

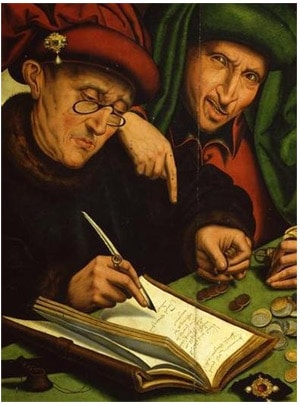

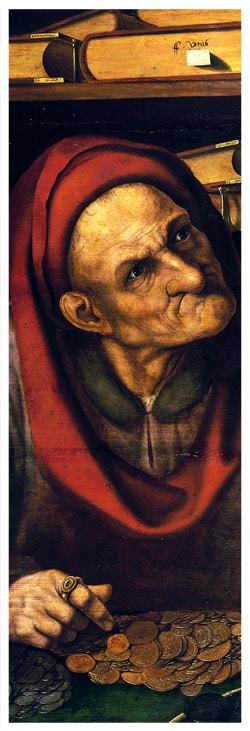

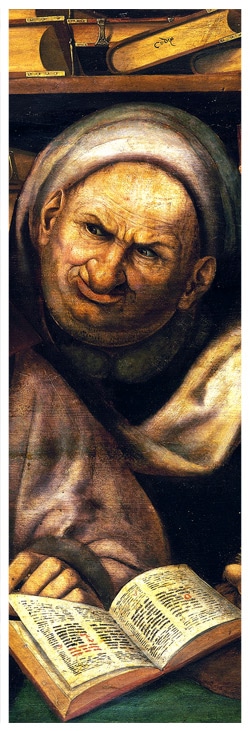

Pour ce qui est des toiles qui nous ont servi d’illustrations tout au long de cet article, elles sont toutes tirées de l’oeuvre totalement originale et incroyablement expressive du peintre primitif flamand des XVe, XVIe siècles Quentin Metsys (1466 -1530). Quelques années avant l’ouvrage de Gabriel Meurier, il faut avouer que le traitement artistique caricatural qu’il faisait du sujet de l’argent et de l’usure, allait tout à fait dans le même sens que la satire littéraire et sociale qui l’accompagnait et y renvoyait de manière très claire.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric F

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-â sous toutes ses formes

(1)L’article de Pierre Racine date de 2002 et se trouve disponible sur le site Clio.fr et sous ce lien : Les Lombards et le commerce de l’argent au Moyen Âge.

Oeuvres complètes de Rutebeuf – Trouvère du XIIIe siècle,

Achille Jubinal Tome Deuxième (1874)

Requête à monseigneur de Bourbon, Oeuvres de Maistre François Villon. JHR Prompsault (1835)

Trésor de sentences dorées, dicts, proverbes et dictons communs, réduits selon l’ordre alphabétique, Gabriel Meurier (1568).

Le Comte Lucanor, apologues et fabliaux du XIVe siècle

de Don Juan Manuel, traduit par Jean Manuel Puybusque (1854).