Citation médiévale du célèbre chevalier « sans peur et sans reproche », Pierre de Terrail de Bayard (1476 – 1524).

(ci-contre, détail de la statue du chevalier dauphinois, à Grenoble, Isère, XIXe siècle, sculpteur Raggi, 1823)

Le monde médiéval en question : une large sélection de citations regroupant des auteurs du moyen-âge à des penseurs du passé, mais aussi des historiens plus contemporains.

Kubilai Khan (1215-1294), roi des Tartares, Grand Khan des Mongols, Lettre à Louis IX (vers 1260)

Bonjour à tous!

Il y a quelque temps, au hasard de mes errances sur le web, je trouvais, en effet, cette citation que je reprends volontairement, en tête d’article. Je me disais: quel beau témoignage de paix fait par ce roi tartare et mongol, petit-fils de Ghengis Khan, dans cette missive à Saint Louis, en plein coeur du moyen-âge. La phrase était tirée de l’ouvrage « Œuvre de Jean, sire de Joinville » de 1867 de Natalis de

Insatiable curieux de nature, je décidais, avant toute chose, d’en savoir un peu plus et me mettais donc en quête d’information sur la question. Qui était ce roi mongol si pacifique? Quelle était donc cette lettre? La lecture de Joinville pouvait certainement m’en apprendre plus. Je finis ainsi par trouver le texte original de l’ouvrage cité et, pour être honnête, à l’heure où j’écris ces lignes, je suis encore en train d’en rire.

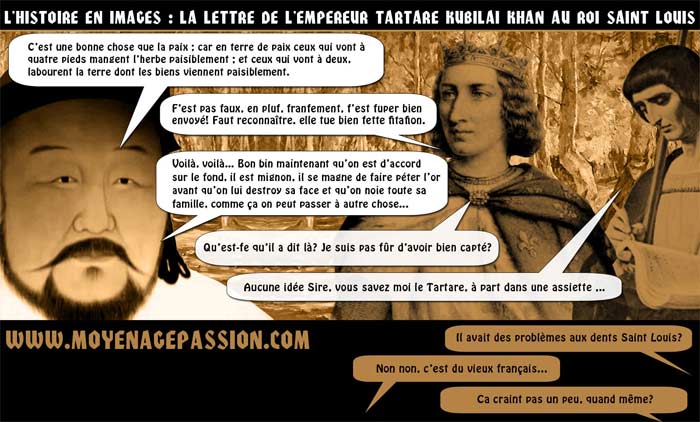

En effet, en fait de missive de paix, la belle citation de Kubilai Khan ressemble plutôt à une belle introduction avant racket, façon Soprano ou Corleone. Je vous laisse en juger par vous-même en découvrant ce que nous apprend la lecture complète de cette missive du roi tartare (mongol) au roi de France, Saint Louis, en réponse aux présents et messages que ce dernier lui avaient adressés. L’ombre du Attila de Kaamelott n’est pas très loin.

Traduction de Jean de Joinville par Natalis de Wailly (1867)

Et fachez que le faint roi fe repentirt fort d’y avoir envoyé. »

L’original de Jean de Joinville pour le plaisir de la langue

Du coup, rétablir l’Histoire véritable de la lettre du grand roi tartare Kubilai Khan à Saint Louis valait bien une illustration et nous nous en sommes fendus sans plus attendre.

En quelques lignes pour conclure, il semble bien que le monde lise de moins en moins et cite de plus en plus. De mon côté, je me méfie toujours des citations, même si je m’y adonne, parce qu’on peut faire dire tout et n’importe quoi, à n’importe qui, quand on saucissonne un texte.

En général, en sciences humaines, qu’il s’agisse d’Histoire, d’Anthropologie ou de Sociologie, comme on devrait le faire aussi en journalisme, on lit d’abord l’ouvrage entier avant de lui faire référence et, quand on le cite, on extrait des passages significatifs de la pensée de l’auteur et qui abondent dans son sens. Il y a, bien sûr, toujours des historiens porteurs d’idéologies fortes qui vous feraient entrer n’importe quel auteur dans n’importe quel concept à coup de copier-coller douteux, mais c’est un procédé réputé malhonnête et qui ne tient jamais la distance. Je parle donc ici du chercheur honnête ou même de l’amateur éclairé qui conduit sa recherche de la vérité avec une certaine honnêteté.

Dans le cas présent et pour la source que nous aurons l’élégance de ne pas citer, je pense qu’il s’agissait surement plus d’une petite négligence à creuser, mais il faut avouer que le commentaire n’en est que plus désopilant, une fois qu’on connait l’ensemble de cette lettre à Saint Louis. A l’ère d’une certaine superficialité, on trouve aussi dans le genre, de nombreux repiquages faciles de contenus non vérifiés sur le web par des webmasters en mal de contenus ou d’imagination et qui ne cherchent que l’audience. Dans un autre registre, enfin, depuis que les réseaux sociaux existent, on n’a jamais autant prêté à des personnages célèbres comme Albert Einstein ou Bouddha des tas de choses qu’ils n’ont, en réalité, jamais dites ou écrites.

D’une certaine manière, tombé, par hasard, sur cette citation, il y a quelques temps, aura été une illustration éclatante de ce propos. Il n’y a pas à en douter, c’est toujours un saint réflexe que d’aller chercher l’information au coeur des textes avant d’en utiliser des parties extraites sans les connaître.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge et du monde médiéval sous toutes ses formes, et toujours avec passion.

Maître Eckhart (1260-1328), Théologien, philosophe et grand mystique chrétien et dominicain du moyen-âge ( XIIIe siècle)

Citation médiévale, sagesse médiévale et mystique chrétienne.

Période : moyen-âge central 11e siècle,

Auteur : Avicenne, Ibn Sina, Abou Ali Al Housayin Ibn Abdoullah Ibn Sina (980-1037)

«Marche avec des sandales jusqu’à ce que la sagesse te procure des souliers.»

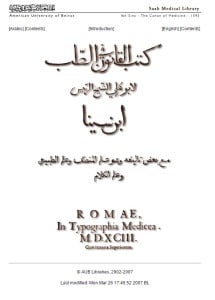

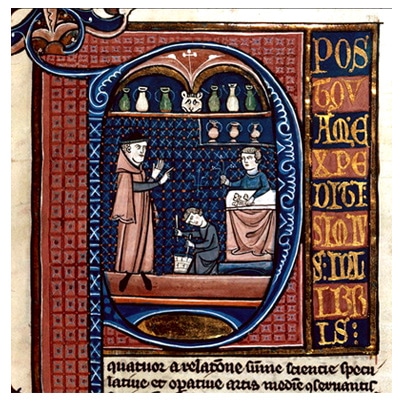

Au douzième siècle, l’occident médiéval, alors en pleine croisade, ramènera de l’Orient, les précieux ouvrages d’Avicenne et l’on commencera à les traduire, notamment à Tolède. Par le biais de ses écrits et dans la mouvance d’autres savants arabes, le moyen-âge chrétien et universitaire découvrira alors Aristote à travers les commentaires qu’en fait Ibn Sina et son désir de suivre les préceptes du grand philosophe grec, qu’il considère comme son premier maître, pour les appliquer de manière concrète à ses propres problématiques et à sa discipline médicale. Avicenne léguera alors, à la philosophie autant qu’à la médecine occidentale du XIIe siècle, deux de ses ouvrages maîtres, le Canon de la

Du point de vue philosophique, la distinction qu’il fera de l’essence de l’être et de l’existence influenceront entre autre, le célèbre Thomas d’Aquin (gravure ci-contre) et jetteront les bases de la philosophie scolastique néo-aristotélicienne du Moyen Âge chrétien. Son « canon de la médecine » ou « canon d’Avicenne », traduit dès le XIIe siècle sous le titre « canon Medicinae » par Gérard de Crémone (grand érudit arabophone et traducteur italien), continuera de faire référence dans l’occident chrétien comme en terre musulmane, et ce jusqu’au XVIIe siècle.

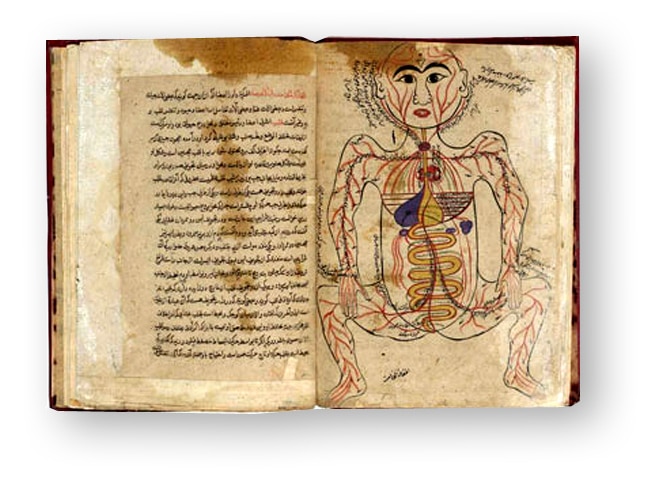

Les références de cette encyclopédie ne se limitent pas à la posologie mais outre l’attention toute particulière qu’Avicenne accorde au diagnostic et à l’écoute de ses patients, de leur corps, de leur pouls, comme de leur état émotionnel dans son approche médicale, l’ouvrage détaille par le menu une liste impressionnante de maladies allant jusqu’à la psychiatrie :

De fait, les universités prestigieuses de médecine de Montpellier, Toulouse et Louvain du moyen-âge ne s’y tromperont pas et feront du canon d’Avicenne, pendant de longs siècles, leur bible de médecine et il faudra attendre la renaissance pour que l’influence de l’ouvrage commencera à diminuer de manière sensible. Les bases de l’Anatomie d’Avicenne seront d’abord rejetées par Léonard de Vinci, tandis que Paracelsus, de son côté, brûlera l’ouvrage, de manière symbolique et théâtrale, dans la cour de l’université de Bâle après l’avoir copieusement critiqué.

Dans le courant de ce même XVIIe siècle , la découverte de la circulation sanguine par

Pour finir, nous vous laissons sur une belle citation de cet étonnant médecin et savant du moyen-âge, emporté à l’âge de cinquante sept ans par une crise intestinale qu’il ne parvint pas à soigner :

« Quand je grandis, cité ne fut à ma mesure ; quand mon prix s’éleva, je manquai d’acheteurs. » Avicenne

Une excellente journée et même une bonne santé, c’est de circonstance!

Frédéric EFFE

pour moyenagepassion.com

Sources :

BnF, dossier Avicenne

AVICENNE, IBN SĪNĀ (980-1037), Encyclopédie Universalis

La médecine orientale à travers Avicenne / Khaloughi Shashin

Avicenne, sa vie, son oeuvre, B. Ben Yahia, article Persée.