Sujet : sagesse persane, conte moral, guerre, bienséance, citations médiévales, citations, sagesse.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Mocharrafoddin Saadi (1210-1291)

Ouvrage : le Gulistan et le Boustan

Bonjour à tous,

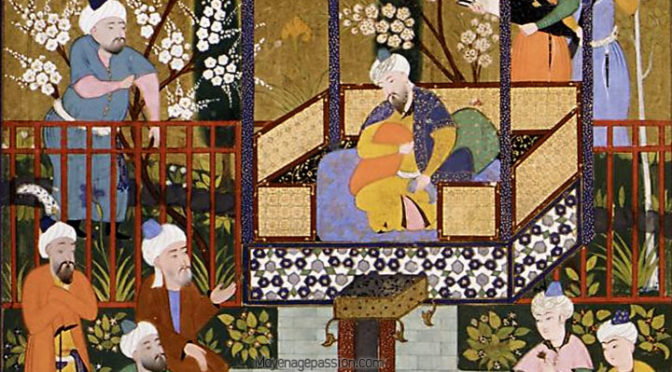

ans la Perse médiévale du XIIIe siècle, le conteur et voyageur Mocharrafoddin Saadi dispense sa sagesse auprès des princes et puissants de son temps. Aujourd’hui, nous partageons quelques autres de ses vers en forme de citation. Les premiers sont tirés de son Gulistan ou parterre de roses dans la traduction qu’en a faite, en 1838, Charles Defrémery, grand homme de lettres et orientaliste du XIXe siècle. Les suivants nous viendront du Boustan ou Verger tel que le traduit, en 1880, Charles Adrien Barbier de Meynard, un autre orientaliste français.

Va-t-en-guerre de salon & hystérie ambiante

La première citation de Saadi est extraite du chapitre VIII du Gulistan « Touchant les bienséances de la société« . Il y est question de la guerre et de conflits entre individus et du rôle néfaste que peuvent parfois jouer ceux qui la commentent de façon à jeter de l’huile sur le feu.

« La guerre entre deux personnes est comme le feu , et le misérable rapporteur fait office de bûcheron. Les deux adversaires se réconcilieront, et lui restera malheureux et confondu. Il n’est pas conforme à la sagesse d’allumer du feu entre deux individus, et de s’y brûler. »

Citation médiévale extraite du Gulistan de Mocharrafoddin Saadi

Pour être très clair, il nous est difficile de ne pas résister à la transposition et de ne pas voir, dans ces quelques lignes, une leçon à méditer sur les tristes événements actuels. A l’heure où la guerre de l’information fait rage de tous côtés entraînant, dans son sillage, la désinformation crasse et, pire même, la censure grossière, il serait sage d’être vigilant, d’aiguiser notre sens critique mais aussi de ne pas agir en faveur d’une escalade dont absolument nul ne sait où elle pourra conduire le monde.

Les va-t-en-guerre de salon et les faux braves hystériques de plateaux télés sont comme l’ignorant que nous décrit le même Saadi : «l’ignorant est comme le tambour de guerre, sonore, mais creux et ne proférant que des paroles inutiles». A l’hystérie « covidienne », vient se succéder celle au sujet de l’Urkraine, en s’enfonçant toujours plus dans le discrédit, le ridicule et la caricature. On a changé les visages et les « experts » mais la procédure est la même ; l’heure est, de nouveau, à la propagande et aux procédés inquisitoriaux (au sens moderne et figuré d’arbitraire). On lapide à coups de « pro » ou « d’anti » tout ce qui n’entre pas dans une rhétorique imbécile qui ne souffre aucune nuance. Honte est faite à l’intelligence.

Les voies diplomatiques

Sur ce même thème de la guerre, une autre citation de Saadi nous semble intéressante à méditer. Elle est tirée, cette fois, du chapitre premier de son Boustan (traduction de A. C. Barbier de Meynard, 1880) et touche à la diplomatie. Comme on le verra, elle conseille exactement l’inverse de ce qui a été fait depuis 2014 et de ce qui continue d’être fait :

«Tant que des négociations habiles peuvent assurer le succès d’une affaire, la douceur est préférable à l’emploi de la force; quand on ne peut vaincre par les armes, c’est a la modération à fermer les portes de la guerre. La bienfaisance est le talisman le plus efficace contre les agressions de l’ennemi; au lieu de chausse-trappes sème l’or sous ses pas, tes bienfaits émousseront ses dents acérées.»

Le boustan ou verger de Saadi, chapitre 1 : des devoirs des rois, de la justice et du bon gouvernement, règle de politique et de stratégie.

Pour être tout à fait honnête intellectuellement avec ce dernier extrait, précisons de notre conteur persan Saadi qu’il n’est pas non plus un pacifiste jusqu’au-boutiste. Pour lui, il n’est question que de s’adapter à la situation quitte à se montrer plus ferme, à un autre moment et si nécessaire.

Dans le prolongement de ces sujets, vous pouvez également vous reporter à l’histoire de l’homme tombé dans le puits, de Saadi également.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

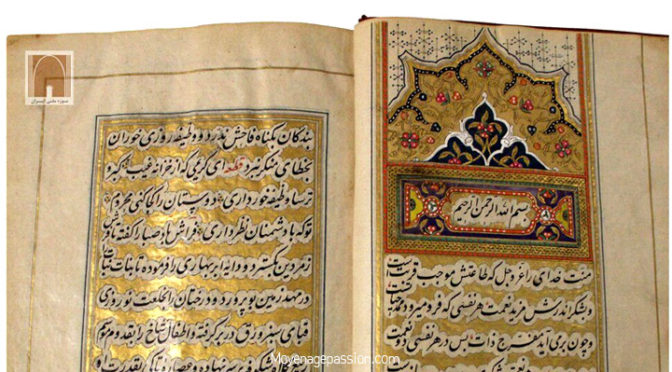

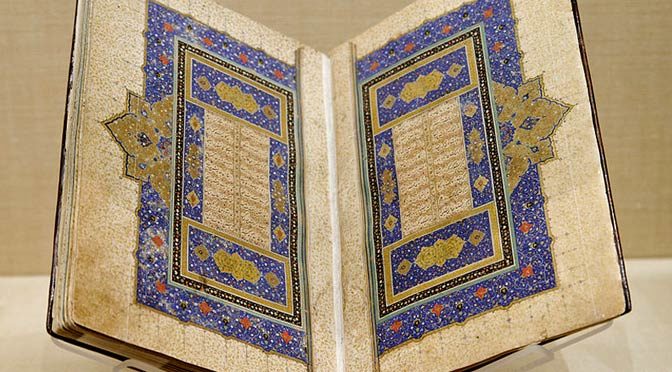

NB : Sur l’image d’en-tête, on peut voir un exemplaire du Gulistan, superbement illuminé, daté de 1822. Il est actuellement conservé au National Museum of Iran, de Téhéran.