Période : fin du moyen-âge, moyen-âge tardif

Titre : La Requeste

Auteur : François Villon (1431 – disparition 1463)

Bonjour à tous,

(ci-contre portrait de François Villon par Ludwigg Rullmann, début XIXe, colorisé par nos soins et pour l’occasion)

François Villon d’un côté, Rutebeuf de l’autre, donc. On a souvent et sans doute un peu vite rapproché les deux hommes et c’est ce qui me motive un peu à me pencher sur la question, même si entrer sérieusement dans le détail de cet exercice difficile – qui consisterait au fond à comparer ce qui reste, à certains égards, incomparable – nécessiterait la conduite d’une étude poussée et sérieuse. Mais comme on ne se prive pas, ici ou là, de le faire de manière légère, je voudrais à mon tour en dire deux mots et livrer ici ce qu’il faut sans doute plus appeler des « sentiments » que des analyses.

La Satire comme dénominateur commun?

(ci-contre détail du triptyque du jugement dernier de Jérôme Bosch, mélange savant et extravagant de morale et de satire, Début du XVe siècle)

Les jeux de cour dans la marge

Sans se pencher sur le comptage de pieds et l’analyse stylistique, littéraire et poétique de leur oeuvre respective, il y a, certes, surement plus de similitudes entre ces deux auteurs qu’entre un Guillaume de Machaut et un François Villon, ou encore un Rutebeuf et un Adam de la Halle. Villon, comme Rutebeuf, reste, en effet, « en marge » du social et résiste, même s’il s’y prête aussi à une certaine forme de bienséance. Ces deux-là fréquentent les cours ou la compagnie des nobles et des puissants comme pour mieux s’en affranchir et vivre en décalage de ce monde de faste que leur satire les condamne à ne pouvoir totalement embrasser. Pourtant, chacun d’entre eux, à sa manière, parait suffisamment proche du pouvoir, pour le « courtiser » et s’y adresser au besoin, à défaut d’être toujours entendu de lui.

Il me semble pourtant lire une différence dans leurs deux approches: François Villon se plie plus volontiers au jeu quand il s’agit d’y sauver « littéralement » sa peau, comme un dernier recours du supplicié, ce qui lui vaudra d’ailleurs une grâce. Pour le reste, quand il n’a pas les moyens de survivre et de se nourrir, il semble qu’il s’arrange pour rapiner et quémande peu. Cette « requeste » que nous publions aujourd’hui plaide d’ailleurs en la faveur de cette idée. Rutebeuf semble, lui, plus être un habitué de tendre la main ou le chapeau pour mendier sa pitance, comme il le dit lui-même dans la pauvreté d’ailleurs :

« J’ai vécu d’argent emprunté

Que l’on m’a en crédit prêté;

Or ne trouve plus de créance,

On me sait pauvre et endetté »

Rutebeuf

De la poésie à l’homme

De l’autre côté, en miroir, ce Rutebeuf qui égratigne son monde, son renard roi, ses mauvais prêtres, réfugié derrière ce nom d’artiste qu’il s’est choisi. semble pourtant plus proche des couloirs du pouvoir, plus « bourgeois » jusque dans sa misère et sa marge. Il est aussi plus démonstratif ou enflammé dans son christianisme qu’un Villon.

Il y a, peut-être encore, la barrière de la langue et encore le fait que près de deux siècles les séparent. A la défaveur de Rutebeuf, comprendre sa poésie sans l’aide de la traduction, relève souvent de la gageure, quand comprendre Villon dans sa langue nous semble plus aisé, même s’il ne faudrait pas sous-estimer ce que le verbe de ce dernier nous

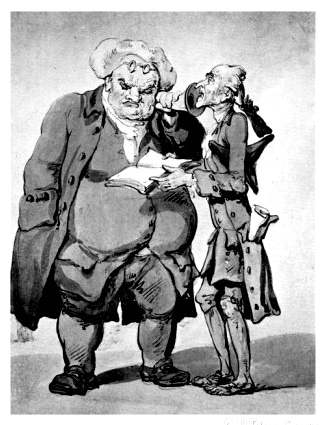

(ci-contre illustration de Thomas Rowlandson, XVIIIe, « poète affamé et son éditeur ». Le monde a changé, l’artiste demande pitance à son éditeur, et plus aux princes ou au rois)

Encore une fois, tout cela relève bien plus d’impression à leur lecture et des quelques bribes qui nous sont parvenus de la vie de Villon, que du résultat d’une analyse; ce n’est, en somme qu’une réflexion à la surface de ces deux poésies pour essayer d’y deviner les hommes. Il reste que l’attrait pour leur verbe et leurs mots demeure entier, mais indéniablement les deux poètes diffèrent sur le fond. Il y a chez Villon une profondeur qui touche et qui fascine. Elle va de la Satire à l’homme et de la poésie à l’être. Il est à nu dans son humanité et pas seulement dans sa misère.

Mais laissons là les comparaisons, peut-être ne faut-il, pour l’instant, pas trop chercher à expliquer la magie qui s’opère à la lecture de cette requête de Villon et simplement le lire et le relire pour laisser le mystère opérer dans son entier.

La Requeste de François Villon

Que Villon bailla à Monseigneur de Bourbon.

Le mien seigneur et prince redoubté,

Fleuron de Lys, royale geniture,

Françoys Villon, que travail a dompté

A coups orbes, par force de batture,

Vous supplie, par cette humble escripture,

Que luy faciez quelque gracieux prest.

De s’obliger en toutes cours est prest;

Si ne doubtez que bien ne vous contente.

Sans y avoir dommage n’interest,

Vous n’y perdrez seulement que l’attente.

A prince n’a ung denier emprunté,

Fors à vous seul, vostre humble créature.

Des six escus que lui avez presté,

Cela pieça, il mist en nourriture;

Tout se payera ensemble, c’est droicture,

Mais ce sera légèrement et prest:

Car, se du gland rencontre en la forest

D’entour Patay, et chastaignes ont vente,

Payé serez sans delay ny arrest:

Vous n’y perdrez seulement que l’attente.

Si je pensois vendre de ma santé

A ung Lombard, usurier par nature,

Faulte d’argent m’a si fort enchanté,

Que j’en prendrois, ce croy−je, l’adventure.

Argent ne pend à gippon ne ceincture;

Beau sire Dieux! je m’esbahyz que c’est,

Que devant moy croix ne se comparoist,

Sinon de bois ou pierre, que ne mente;

Mais s’une fois la vraye m’apparoist,

Vous n’y perdrez seulement que l’attente.

ENVOI.

Prince du Lys, qui à tout bien complaist,

Que cuydez−vous, comment il me desplaist

Quand je ne puis venir à mon entente?

Bien m’entendez, aydez−moi, s’il vous plaist:

Vous n’y perdrez seulement que l’attente.

Une très belle journée à vous!

Fred

pour moyenagepassion.com

« L’ardente passion, que nul frein ne retient, poursuit ce qu’elle veut et non ce qui convient. »

Publiliue Syrus Ier s. av. J.-C

_____________________________________________________________________

* Concernant l’illettrisme médiéval : Bien qu’il semble un peu hardi de prétendre mesurer précisément le niveau d’illettrisme de cette période, on s’y réfère pourtant assez souvent comme un fait. Mais avec les choses du monde médiéval, il semble toujours judicieux face aux « vérités » communément admises d’opposer la déconstruction systématique et la recherche précise, tant les idées qu’on en retient sont si souvent erronées. D’un côté l’on chante le grand Charlemagne qui a « inventé l’école », et de l’autre personne ne s’étonne d’entendre que durant les quelques neuf cent ans qui suivent, on prête à chacun un illettrisme que l’on tient presque pour incontestable. France des villes, France des campagnes, il y a sans doute des disparités, mais entre éducation populaire, montée en puissance et émancipation des universités dès le XIIe siècle, présence des églises et des écoles paroissiales, il parait un peu léger de soutenir que personne ne savait écrire, sauf peut-être à parler du latin et d’un certain degré de maîtrise?

Sur ce sujet, je vous conseille un article très complet et bien documenté que vous trouverez sur France Pittoresque et qui commence d’ailleurs par cette citation de Siméon Luce, Historien médiéviste du XIXe qui introduit bien la question.

« On a cru longtemps que le Moyen Age n’avait connu rien qui ressemblât à ce que nous appelons l’instruction primaire. C’est une grave erreur ; il est fait à chaque instant mention d’écoles dans les documents où on s’attendait le moins à trouver des renseignements de ce genre, et l’on ne peut douter que pendant les années même les plus agitées du XIVe siècle, la plupart des villages n’aient eu des maîtres enseignant aux enfants la lecture, l’écriture et un peu de calcul »

Siméon Luce