Sujet : auteur, romans historiques, édition, Jeanne d’Arc, actualité littéraire, guerre de cent ans, aventure, saga historique, fiction médiévale, siège d’Orléans, Jeanne d’Arc, aventure médiévale

Période : XVe siècle, Moyen Âge tardif

Titres : Les trois pouvoirs, T4 l’Envoyée de Dieu Xavier Leloup, Editions La Ravinière (2023)

Bonjour à tous,

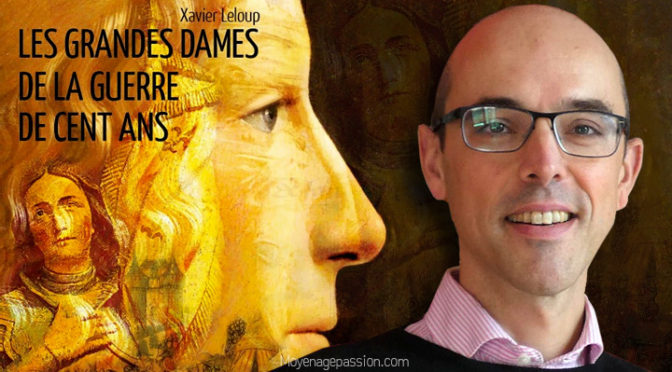

l’occasion de la sortie du 4ème tome de la saga médiévale des Trois pouvoirs intitulé « L’envoyée de Dieu », nous avons, à nouveau, le plaisir de recevoir Xavier Leloup, auteur, mais également éditeur aux Editions La Ravinière qu’il a fondées, il y a déjà quelques années.

Un Entretien exclusif avec Xavier Leloup

des éditions la Ravinière

Propos recueillis par Frédéric EFFE le 30 juin 2023

Mpassion : Bonjour Xavier, Nous sommes, encore une fois, heureux de vous recevoir. Que de temps passé depuis notre dernière entrevue. Vous êtes en forme, j’espère ?

Xavier L : Je me trouve d’autant plus en pleine forme que j’ai de nouveau l’occasion de m’entretenir avec vous, cher Frédéric !

Actualité des éditions & réédition d’Ivanhoé

« Ivanhoé n’est pas seulement un grand roman de chevalerie et d’aventures. C’est aussi un livre débordant de sensualité et de romantisme, ce qui le rend intemporel. »

Mpassion : Le plaisir est partagé ! Visiblement, les éditions La Ravinière continuent sur leur lancée et leur projet de proposer des romans historiques ayant pour cadre le Moyen Âge. Après Quentin Durward qui avait fait l’objet d’une précédente entrevue, on les a vues rééditer, tout récemment, Ivanhoé de Sir Walter Scott, autre ouvrage fictionnel du grand écrivain anglais, sur toile de fond historique et médiévale.

C’est même d’ailleurs le premier roman de Walter Scott qui se déroulait au Moyen Âge et, il a été plutôt bien accueilli dès sa parution. puisqu’il a même assuré le succès de son auteur en Europe, en consacrant, au passage, une certaine mode du roman historique. On se souvient aussi qu‘il avait été adapté sur grand écran par Richard Thorpe, en 1952 mais depuis le livre semblait un peu tombé dans l’oubli. Peut-être pourriez-vous nous dire un mot du roman et de ce choix de publication ?

Xavier L : Ivanhoé est un grand classique dont beaucoup ont entendu parler grâce au cinéma, mais sans jamais l’avoir réellement lu, ou lu seulement en version abrégée. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu le faire découvrir à une nouvelle génération de lecteurs en le rééditant dans sa version intégrale et, qui plus est, traduite par Alexandre Dumas. L’année où ses Trois Mousquetaires font justement l’objet d’une nouvelle adaptation sur grand écran, le moment ne pouvait pas être mieux choisi !

Ivanhoé, ce sont d’abord de fabuleuses scènes de tournois et d’affrontements à la lance, des sièges de châteaux mettant aux prises des personnages aussi célèbres que Robin-des-Bois, frère Tuck ou Richard-Cœur-de-Lion, ce roi anglais revenu des croisades pour reconquérir son trône. Mais c’est aussi un roman d’amour, avec un trio amoureux s’articulant autour du chevalier chrétien Ivanhoé, de la princesse saxonne Rowena ainsi que de la séduisante juive Rebécca (incarnée par Elisabeth Taylor dans le film de Richard Thorpe), elle-même objet de la passion dévorante du vil templier Brian de Bois-Guilbert.

Bref, Ivanhoé n’est pas seulement d’un grand roman de chevalerie et d’aventures. C’est aussi un livre débordant de sensualité et de romantisme, ce qui le rend intemporel.

Le goût des romans historiques et médiévaux

« … le défi du roman historique consiste à se faire une place entre des livres d’histoire, certes intéressants, mais qui n’ont rien de romanesques et des ouvrages de Medieval fantasy, qui jouent avec les codes médiévaux sans pour autant être de véritables romans historiques… »

Mpassion : Pour rester encore un peu sur le sujet des éditions La Ravinière, et avant de parler de la Saga des Trois Pouvoirs et de la sortie de son quatrième opus : en plus de votre saga historique on en est donc maintenant à 2 rééditions de Sir Walter Scott, et un autre ouvrage de portraits sur Les Grandes Dames qui ont fait l’histoire de la guerre de Cent Ans, signé de votre plume.

Avec le recul de plus de 2 ans d’existence, quel est l’accueil réservé par le public à ce positionnement de votre maison d’édition sur les fictions ou les essais historiques portant sur la période médiévale ? On sait que « le Moyen Âge est à la mode », Jacques le Goff nous l’avait confirmé, mais en dehors des fêtes médiévales, des séries télévisées ou des jeux vidéos, qu’en est-il dans le monde du livre ? L’enthousiasme des lecteurs est-il au rendez-vous et surtout, qu’en est-il de l’accueil presse ou des revues spécialisées ?

Autre question que j’ai en tête et que je vous pose dans la foulée, y a-t-il encore une place sur les rayons des libraires pour les fictions sur fond historique dans un monde du livre qui semblait jusqu’à très récemment, sérieusement investi par les univers médiévaux fantasy inspirés des cultures anglo-saxonnes. Dites-nous tout, le roman historique fait-il glorieusement front au Medieval Fantasy et comment trouve-t-il sa place ? Et que pourrait-on faire, le cas échéant, pour améliorer la situation ?

» …Depuis son lancement, La Ravinière a réussi à conquérir plus de 9 000 lecteurs. »

Xavier L : Il existe indéniablement une forte demande pour le roman historique, en particulier médiéval. Le succès de mes dédicaces en atteste, qui me permettent de rencontrer de nombreux amateurs du genre souvent très enthousiastes. Il en va différemment des libraires, généralement moins enclins à s’intéresser à un genre qui ne répond guère à leurs goûts personnels. À cela s’ajoute une offre éditoriale très abondante, qui monopolise leur temps de lecture. Il s’agit donc de prendre le temps de les convaincre et, surtout, de leur faire lire les ouvrages afin qu’ils en fassent ensuite la promotion auprès de leurs clients.

Dans ce contexte, le défi du roman historique consiste à se faire une place entre des livres d’histoire, certes intéressants, mais qui n’ont rien de romanesques et s’adressent le plus souvent à une clientèle masculine et âgée, et des ouvrages de médiéval fantasy, qui jouent avec les codes médiévaux sans pour autant être de véritables romans historiques et font baigner le lecteur dans un univers en réalité assez déraciné. L’objectif d’une maison d’édition comme la mienne est donc de se constituer une communauté de fidèles en jouant sur tous les leviers permettant de les toucher : librairies, réseaux sociaux et media (locaux ou nationaux), rencontres-dédicaces. C’est ainsi que depuis son lancement, La Ravinière a réussi à conquérir plus de 9 000 lecteurs.

Les Trois Pouvoirs & l’arrivée de « l’envoyée de Dieu »

« …C’est alors que se répand une étonnante rumeur : une jeune paysanne venue des marches du royaume aurait été envoyée par Dieu pour lever le siège d’Orléans et faire sacrer le Dauphin Charles, « qui doit être vrai et est vrai roi de France».«

Mpassion : Bravo, en tout cas, voilà qui fait plaisir à entendre ! Venons-en maintenant au 4eme opus de la saga des Trois Pouvoirs sous-titré L’envoyée de Dieu ? Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot des 3 premiers ouvrages, afin de recontextualiser un peu mieux l’arrivée de celui-ci pour nos lecteurs ? Et peut-être aussi nous dire un mot de son intrigue sans trop la « divulgâcher », comme disent nos amis québécois ? Nos lecteurs vont également se demander s’il faut avoir lu les trois premiers ouvrages pour entrer dans celui-ci ?

Xavier L : Quand le livre commence, nous nous trouvons à la fin de l’hiver 1429. Assiégée depuis des mois par les Anglais, la ville d’Orléans est tout près de se rendre : 22 ans, déjà, que le duc d’Orléans, frère du roi Charles VI, a été assassiné en plein Paris, rue Vieille-du-Temple – 14 ans que l’armée de Charles VI a été défaite par les troupes du roi anglais Henri V à Azincourt – 10 ans, enfin, que Jean Sans Peur, le duc de Bourgogne, a été assassiné, à son tour, sur le pont de Montereau.

Dans ce contexte, la France se divise en trois : une France franco-anglaise gouvernée depuis Paris par le duc de Bedford, une France bourguignonne, celle du duc de Bourgogne Philippe le Bon, et enfin une France française ou « armagnac » dont le roi n’est autre que le roi Charles VII, dernier descendant de la dynastie des Valois.

Au milieu de ces trois puissances, une femme : Yolande d’Aragon, la puissante duchesse d’Anjou. Belle-mère du roi de France, elle soutient Charles VII de toutes ses forces en même temps qu’elle cherche à dénouer l’alliance anglo-bourguignonne. C’est alors que se répand une étonnante rumeur : une jeune paysanne venue des marches du royaume aurait été envoyée par Dieu pour lever le siège d’Orléans et faire sacrer le Dauphin Charles, « qui doit être vrai et est vrai roi de France ». Mais certains, n’ayant aucun intérêt à ce que cette « Pucelle » parvienne jusqu’à Charles VII, vont tout faire pour l’empêcher de le rencontrer à Chinon…

Il n’est donc nullement nécessaire d’avoir lu les trois premiers tomes pour se plonger dans ce nouvel opus. Dix années se sont écoulées depuis le tome 3, dont la plupart des protagonistes sont morts ou disparus. Les fidèles de la saga auront toutefois le plaisir d’en retrouver les principaux héros, à savoir l’ancien prévôt de Paris Guillaume de Gaucourt, la duchesse d’Anjou Yolande d’Aragon et enfin le chef des brigands parisiens, le mystérieux roi des Tartas. Sans oublier le fidèle Dimenche Le Loup, bien entendu. Avec L’envoyée de Dieu, c’est en quelque sorte un nouveau cycle qui commence. Et un cycle au sein duquel Jeanne d’Arc va jouer les tous premiers rôles.

Mpassion : C’est, il est vrai, une arrivée très attendue de Jeanne d’Arc dans la saga et qui met particulièrement en valeur la partie de son épopée qui se déroule dans une province chère à votre cœur, la Touraine.

Xavier L : De mon point de vue de tourangeau, le local rejoint ici le national puisque les premiers mois de l’épopée johannique se sont historiquement déroulés en Touraine. Sainte-Catherine-de-Fierbois, Chinon, Loches, Tours, Blois… c’est en quelque sorte à un voyage en Val de Loire qu’est convié le lecteur, à mesure qu’il suit la Pucelle dans ses pérégrinations.

J’ai également pris soin de décrire aussi précisément que possible le siège d’Orléans, qu’il s’agisse des « bastilles », ces fameuses tours édifiées autour de la ville par les Anglais, du positionnement des troupes, ou du déroulé des fameux conseils de capitaines. In fine, je crois donc que le lecteur aura une idée assez précise des différents théâtres de guerre au sein desquels s’est illustrée Jehanne d’Arc.

La Jeanne d’Arc de Xavier Leloup

» Une autre caractéristique du roman tient, il me semble, à son caractère immersif. J’ai souhaité plongé d’emblée le lecteur dans le feu de l’action, qu’il s’agisse des intrigues de cour ou de la libération d’Orléans. «

Mpassion : Autre question un peu inévitable et que nos lecteurs vont certainement se poser. Entre historiens, auteurs de fiction et même scénaristes de cinéma, d’Anatole France à Jules Michelet, Régine Pernoud, Georges Duby, Max Gallo en allant même jusqu’à Philippe de Villiers ou Luc Besson, vous n’êtes pas le premier à vous attaquer à l’épopée de la légendaire pucelle d’Orléans. On n’a sans doute pas fini d’épuiser le sujet du reste. Mais même si vous vous situez bien plus dans l’univers de la fiction que du biopic, la question qui nous intéresse ici est qu’est-ce qu’elle a de particulier votre Jeanne d’Arc ? Comment vous l’êtes-vous appropriée ? Et peut-être, encore, si ce n’est pas trop personnel, qu’est-ce qui vous a touché le plus chez elle ?

Xavier L : Pour être honnête, j’étais au départ assez intimidé à l’idée de mettre en scène une icône telle que Jehanne d’Arc, à la fois héroïne nationale et Sainte, symbole mondial de la pureté et du courage. Et puis, sa personnalité a fini par s’imposer à moi. Celle qui n’est au départ qu’une mystérieuse prophétesse se révèle progressivement comme un véritable chef de guerre, quitte pour cela à s’opposer frontalement aux plus grands seigneurs du royaume et à désobéir à leurs ordres.

Ce que le roman montre, je crois assez bien, est que si le personnage a d’abord laissé sceptique, sa fougue, sa détermination, sa foi en Dieu comme en elle-même, sa pureté d’âme et de cœur, vont finalement réussir à emporter l’adhésion des plus sceptiques. À Orléans, tout le monde semble lui répéter que la libération de la ville est impossible, que les « Anglois » sont invincibles, qu’il vaut mieux attendre de nouveaux renforts. À quoi elle rétorque avec obstination qu’Orléans finira par être libéré sous peu et, qu’au contraire, il n’y pas une seule minute à perdre pour lancer l’assaut.

« Et c’est d’ailleurs bien là tout l’intérêt d’un roman historique que de restituer le parfum d’une époque, d’en récréer l’ambiance et l’atmosphère. Le récit mêle aussi aux événements historiques des scènes au ton plus léger, voire franchement comiques. »

Mpassion : Jeanne est donc venue à vous, en quelque sorte, par ses faits et les éléments historiques qu’on en connaît.

Xavier L : Oui. Une autre caractéristique du roman tient, il me semble, à son caractère immersif. J’ai souhaité plongé d’emblée le lecteur dans le feu de l’action, qu’il s’agisse des intrigues de cour ou de la libération d’Orléans. « On est vraiment transporté dans la scène », en disent d’ailleurs les premiers lecteurs. Et c’est d’ailleurs bien là tout l’intérêt d’un roman historique que de restituer le parfum d’une époque, d’en récréer l’ambiance et l’atmosphère.

Le récit mêle aussi aux événements historiques des scènes au ton plus léger, voire franchement comiques. Car l’objectif est bien de divertir. Il n’y a cependant là rien de bien nouveau, Alexandre Dumas n’ayant pas procédé autrement dans des romans tels que Vingt Après ou Les Trois Mousquetaires. Dernier point, la part de mystère laissée au personnage. Le roman ouvre des portes, lance des pistes, mais finalement ne tranche rien, laissant le lecteur se forger sa propre opinion sur Jehanne d’Arc.

Moyen Âge historique & fictionnel, où placer le curseur ?

« … La part de vérité historique est prépondérante, en particulier en ce qui concerne la levée du siège d’Orléans. Reste que par définition, un roman historique n’est pas un livre d’histoire… »

Mpassion : Et c’est très appréciable ! Autre question, pour anticiper un peu sur les critiques qu’on entend déjà d’ici par certains puristes qui vous accuseront peut-être de prendre quelques libertés avec l’histoire de France et de remplir les blancs à votre manière, qu’est-ce que vous leur répondez ? Pour être très clair, on reste ici dans une fiction romanesque sur fond historique, il n’y a donc pas de prétention de restitution d’un Moyen Âge strictement historique, pas d’avantages que de révélation de faits nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc. Mais peut-être pourriez-vous nous redire un mot de votre processus de rédaction ? Quelle est la part du réel et du fictionnel ? La part de références et la part plus libre ou disgressive ? Où se situe la prétention historique ? Et finalement aussi, à qui se destinent d’abord vos romans ?

Xavier L : Lors des dédicaces, les lecteurs me demandent très souvent quelle est la part de vérité historique dans l’histoire que je leur dépeins. Et à moi, alors, de leur répondre : « 90% de ce que je viens de vous raconter est vrai ! ». Il n’en va pas différemment dans ce nouvel opus, où la part de vérité historique est prépondérante, en particulier en ce qui concerne la levée du siège d’Orléans. Reste que par définition, un roman historique n’est pas un livre d’histoire. Lorsqu’il l’ouvre, le lecteur doit donc accepter que tout n’y soit pas strictement véridique mais, dans l’ensemble, vraisemblable.

En l’occurrence, la quasi-totalité des propos que Jehanne d’Arc tient dans le livre sont du verbatim. J’ai bien sûr pris quelques libertés avec l’histoire officielle, ajoutant ici ou là des sous-intrigues et des personnages imaginaires, de l’amour, du psychologique, mais en refermant L’envoyée de Dieu, le lecteur en aura tout de même beaucoup appris sur « la Pucelle ». Ce roman s’adresse donc aux lecteurs de tous âges et de tous horizons, quelle que soit leur culture historique.

Une production TV ou cinématographique en vue ?

Mpassion : Sur un autre sujet qui ne manquera pas d’intéresser les amateurs de productions télévisuelles ou cinématographiques, j’ai lu, me semble-t-il dans un article de la presse tourangelle que des contacts avaient été pris auprès de producteurs pour une éventuelle mise à l’écran de la série. Rumeurs ou faits avérés ? Verra-t-on bientôt votre Jeanne d’Arc à l’écran ?

Xavier L : Un grand producteur français s’intéresse en effet au projet, même si je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Nous verrons. Mais si Les Trois Pouvoirs sont portés à l’écran, croyez-bien que les lecteurs de Moyenagepassion en seront les premiers informés !

Séances dédicaces et projets futurs

Mpassion : Bien, nous saurons apprécier le suspense et en pas insister, en espérant que tout cela voit le jour. Les vraies productions françaises sur fond de Moyen Âge historique se font trop rares. Un dernier mot pour donner envie à nos lecteurs d’acquérir l’ouvrage et peut- être aussi quelques informations sur votre actualité et vos projets futurs même si nous vous cueillons là en plein actualité de ce 4eme tome et qu’il va sûrement vous occuper pour les mois à venir.

Xavier L : Je me trouve actuellement en pleine période promotion, qui m’a vu notamment passer sur TV Tours et enchaîner les signatures partout en France. Je donne d’ailleurs rendez-vous à vos lecteurs le samedi 8 juillet à partir de 10h à l’excellente librairie d’Amboise Lu et Approuvé pour une nouvelle dédicace des Trois Pouvoirs. Située à seulement quelques centaines de mètres d’une forteresse royale, je ne pouvais sans doute rêver meilleur endroit ! Les lecteurs d’Histoire Magazine pourront enfin retrouver mes deux derniers livres recensés dans son numéro d’été.

Mpassion : Merci pour vos réponses et pour cette entrevue. On renvoie donc nos lecteurs sur le site officiel des Editions la Ravinière ou chez tout bon libraire pour y débusquer le 4eme tome des Trois pouvoirs et les autres ouvrage déjà disponibles.

Xavier L : Merci à vous, Frédéric, et à bientôt !

Retrouvez nos entretiens en compagnie de Xavier Leloup.

- Fév 2021 : Présentation de la saga Historique des Trois pouvoirs

- Dec 2021 : Un nouveau roman & la grande aventure de l’édition

- Juin 2022 : Deux nouveaux ouvrages historiques chez La Ravinière

Découvrir ses articles dans le cadre du cycle Les grandes dames de la guerre de cent ans :

- Yolande d’Aragon, la reine de fer.

- Isabelle de Bavière, une reine dans la tourmente

- Christine de Pizan, championne des dames

- Les illusions perdues de Valentine Visconti, duchesse d’Orléans

- Isabelle de France, la conquérante

- Colette de Corbie, une grande mystique au service de la France

En vous souhaitant une excellente journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

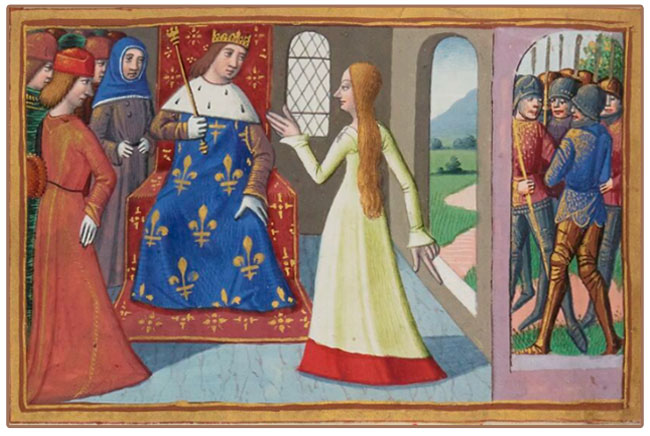

NB : en arrière plan de la photo de l’auteur, sur l’image d’en-tête, on retrouve un autre détail enluminure extraite du manuscrit médiéval Ms Français 5054 : Jeanne d’Arc assiégeant Paris. Vigiles de Charles VII de Martial d’Auvergne (1430-1508). Ce manuscrit superbement illustré, daté de la fin du XVe siècle (vers 1485) peut être consulté Gallica.fr.