Période : moyen-âge central, XIIIe siècle

Titre : Deu doint à tuz ces joie d’amur

Auteur : anonyme

Ouvrage : Recueil de chants historiques français, première série, le XIIe jusqu’au XVIIe, Leroux de Lincy, Librairie de Charles Gosselin (1841)

Bonjour à tous,

Le manuscrit MS 16 E VIII

de la Librairie royale anglaise

Dans son Recueil de chants historiques français, Antoine Leroux de Lincy indique qu’elle provient d’un manuscrit anglais, sans le citer dans le détail. En élargissant les recherches, on retrouve ce même chant de Noël publié, quelques années plus tard, par Paul Meyer (Recueil d’anciens textes bas-latins provençaux et français, 1er partie, 1874) ; ce dernier, cette fois-ci, nous donne comme source le Royal Ms 16 E. VIII de la Librairie Royale britannique.

Tristement, l’ouvrage en question se serait volatilisé de la salle de lecture du British Museum, un peu avant la fin du XIXe siècle, en juin 1879 ; un malotru l’aurait, en effet, subtilisé en tirant partie du fait qu’à cette période, les dispositifs de sécurité autour les ouvrages anciens n’étaient pas aussi élaborés que de nos jours. Le manuscrit contenait 147 folios, avec entre autres pièces de choix, le Bestiaire illustré d’un clerc nommé Guillaume de Normandie, un Missus Gabriel en vers latins et anglo-normands sur l’annonciation de la vierge, une geste sur l’histoire de Charlemagne à Jerusalem et Constantinople, un Almanach lunaire en prose française, et encore deux chansons à boire, dont celle que nous publions ici et qui est plus particulièrement centrée sur le thème de la fête de Noël. (voir inventaire précis du contenu de ce manuscrit au lien suivant)

Une des plus anciennes

chansons à boire normandes

Quelques siècles plus tard, autour du XVIIe, on verra émerger l’idée d’un genre anglo-normand spécifique à ce type de chanson à boire: le Vaux-de-vire, avec notamment des auteurs comme Olivier Basselin (XVe siècle) et Jean le Houx (XVIe et XVIIe). Force est pourtant de constater avec Leroux de Lincy et d’autres auteurs et médiévistes du XIXe siècle qui ont édité cette chanson médiévale du XIIIe siècle que la Normandie n’a pas attendu ces deux derniers poètes (sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir bientôt) pour célébrer dignement les plaisirs de la fête et de la table.

« Deu doint à tus icels joie d’amurs »

Une chanson médiévale à boire du XIIIe

Seignors, ore entendez à nus :

De loinz Sumes venuz à wous

Pur quère* (réclamer, prier, invoquer) Noël,

Car l’em nus dit que en cest hostel

Soleit* (avoir l’habitude, coûtume) tenir sa feste anuel

A hicest jur.

Deu doint à tus icels joie d’amurs

Qui à danz Noël ferunt honors !

Seignors, jo vus di por veir

Ke danz Noël ne velt aveir

Si joie non,

E repleni sa maison

De payn, de char* (viande) et de peison

Por faire honor.

Deu doint à tuz ces joie d’amur, etc.

Seignors, il est crié en l’ost

Qe cil qui despent bien e tost

E largement,

E fet les granz honors sovent,

Deu li duble quanque il despent

Por faire honor.

Deu doint, etc.

Seignors, escriez les malveis* (les mauvais, les méchants),

Car vus me l’troverez jameis

De bone part.

Botun, batun, ferun gruinard, (1)

Car tos dis a le quer cuuard

Por feire honor.

Deu doint, etc.

Noël beyt bien le vin engleis,

E li Gascoin et li Franceys

E l’Angevin ;

Noël fait beivere son veisin

Si qu’il se dort le chief enclin ,

Sovent le jor.

Deu doint, etc.

Seignors, jo vus di par Noël

E par li sires de cest hostel,

Car bevez ben ;

E jo primes* (en premier) beverai le men,

E pois après chescon le soen

Par mon conseli ;

Si jo vus dis trestoz : Wesseyl,* (Wes Heil, « portez vous bien »)

Dehaiz* (malheur à celui) eit qui ne dira Drincheyl* (« Drinc Heil » Buvez et profitez bien).

(1) S’il faut en croire Charles Nisard (Des chansons populaires chez les anciens et chez les Français, 1867, Volume 1), ce « Botun, batun, ferun gruinard » pourrait être un « appel à bâton contre les braillards ». De son côté, et même s’il s’adresse à un période généralement plus tardive, le Dictionnaire Coltgrave nous rappelle que « Gruiner » en vieux français, évoque la même racine que l’anglais to Gruntle or to grunt : grogner, gronder. Autrement dit plutôt que braillards et pour le moderniser, il s’agirait plutôt ici des grincheux ou des grognons à qui il faudrait donner du bâton ou de la trique.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric F

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

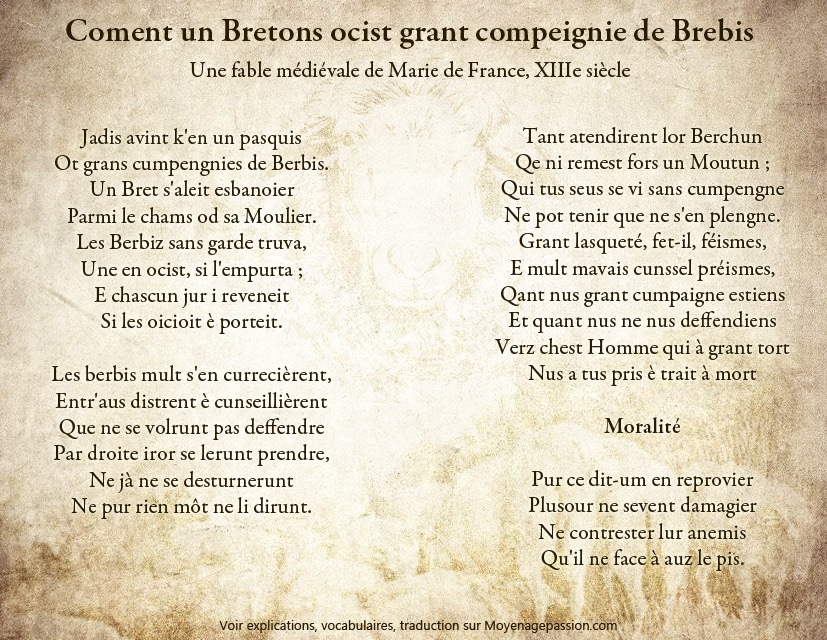

ous reprenons, aujourd’hui, le fil des fables de Marie de France. Cette fois-ci, la poétesse médiévale nous invite à une réflexion profonde sur la passivité et l’absence de résistance, face à la tyrannie ou au crime.

ous reprenons, aujourd’hui, le fil des fables de Marie de France. Cette fois-ci, la poétesse médiévale nous invite à une réflexion profonde sur la passivité et l’absence de résistance, face à la tyrannie ou au crime.

Aux moutons assemblés s’étaient joints les béliers. Voyant le boucher entrer parmi eux, ils se turent. Même quand ils voyaient l’un d’eux pris, entraîné et massacré par la main meurtrière du boucher, ils n’avaient nulle crainte et disaient sans se garder : « il ne me touche pas, il ne te touche pas non plus, laissons-lui prendre celui qu’il entraîne. »

Aux moutons assemblés s’étaient joints les béliers. Voyant le boucher entrer parmi eux, ils se turent. Même quand ils voyaient l’un d’eux pris, entraîné et massacré par la main meurtrière du boucher, ils n’avaient nulle crainte et disaient sans se garder : « il ne me touche pas, il ne te touche pas non plus, laissons-lui prendre celui qu’il entraîne. »

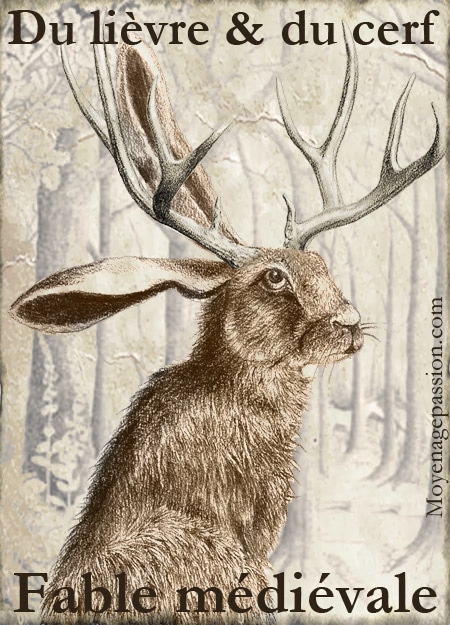

our aujourd’hui, voici une nouvelle fable médiévale de Marie de France. auteur et poétesse anglo-normande de la fin du XIIe siècle. A l’image du

our aujourd’hui, voici une nouvelle fable médiévale de Marie de France. auteur et poétesse anglo-normande de la fin du XIIe siècle. A l’image du

n ne peut manquer de se souvenir ici de la fable du cerf d’Esope, reprise par Jean De La Fontaine. L’animal se mirant dans l’eau, lamentait la disproportion de ses jambes et tirait gloire de ses bois, pour se voir finalement condamner par eux.

n ne peut manquer de se souvenir ici de la fable du cerf d’Esope, reprise par Jean De La Fontaine. L’animal se mirant dans l’eau, lamentait la disproportion de ses jambes et tirait gloire de ses bois, pour se voir finalement condamner par eux.

ette fable est tirée de l’oeuvre de Phèdre (15-50 av JC): Pulex et Camelux. Ce dernier a repris en grande partie les fables d’Esope dans ses écrits, mais celle-ci compte, semble-t-il, au nombre de ses créations originales. Elle traite de la vanité de ceux qui, dans l’ombre des puissants, finissent par se penser plus importants aux yeux de ces derniers, qu’ils ne le sont en réalité. Quatre siècles après Marie de France, Jean de la Fontaine en tirera, quant à lui, dans un tout autre style et déroulement, le rat et l’éléphant.

ette fable est tirée de l’oeuvre de Phèdre (15-50 av JC): Pulex et Camelux. Ce dernier a repris en grande partie les fables d’Esope dans ses écrits, mais celle-ci compte, semble-t-il, au nombre de ses créations originales. Elle traite de la vanité de ceux qui, dans l’ombre des puissants, finissent par se penser plus importants aux yeux de ces derniers, qu’ils ne le sont en réalité. Quatre siècles après Marie de France, Jean de la Fontaine en tirera, quant à lui, dans un tout autre style et déroulement, le rat et l’éléphant.