Sujet : auteur médiéval, conte moral, Espagne médiévale, littérature médiévale, valeurs chevaleresques, honneur, monde féodal, Europe médiévale.

Période : Moyen Âge central ( XIVe siècle)

Auteur : Don Juan Manuel (1282-1348)

Ouvrage : Le comte Lucanor traduit par Adolphe-Louis de Puibusque (1854)

Bonjour à tous,

ans l’Espagne médiévale du XIVe siècle, Don Juan Manuel de Castille et León, chevalier et seigneur, duc et prince d’Escalona et de Villena, rédige, dans un petit ouvrage, un peu plus de cinquante contes : ces histoires courtes, appelées exemplos dans la version originale du livre en castillan ancien (étymologie proche de la racine latine exemplum qui nous a donné exemple mais surtout, dans le même champ sémantique : exemplarité, exemplaire) portent sur diverses valeurs morales. Au delà, le traité se présente aussi, et d’une certaine manière, comme un guide pour l’action puisque les problèmes qui y sont posés sont souvent très concrets.

Valeurs morales, politiques, stratégiques, humaines, pour les mettre en scène, le noble espagnol s’invente un personnage : le comte Lucanor, noble dont on devine les préoccupations proches de celles de son créateur. L’homme a un serviteur et conseiller du nom de Patronio qu’il ne manque pas d’interroger face à des prises de décision variées. En retour, les enseignements du sage interlocuteur prennent, le plus souvent, la forme d’anecdotes. Elles sont empruntées à diverses sources : exemples issus de la littérature, fables, contes (européens ou importés de destinations plus lointaines), fictions mais encore récits d’inspirations plus historiques.

Comment doit se comporter l’homme, l’homme de bien, le noble seigneur, le chevalier véritable ? Comment doit-il agir ? A qui peut-il se confier ? Comment doit-il défendre ses États ? La finalité du propos est ce qui compte le plus et Le comte Lucanor de Don Juan Manuel finira par prendre une belle place dans la littérature médiévale castillane du premier tiers du XIVe siècle.

Honneur contre faiblesse,

valeurs guerrières et chevaleresques

Le conte d’aujourd’hui, dénommé exemple XXXVII dans la version originale du livre, traite à la fois d’honneur et de valeurs chevaleresques. On verra notamment que le seigneur prêt à en découdre bec et ongles pour sauver ses Etats, ses gens et son honneur peut entraîner, dans son sillage, les armées qu’on croyait les plus éreintées et démotivées.

C’est le personnage historique de Fernán González (Ferdinand González de Castille) qui sert de référence à notre récit du jour. Nous l’avions déjà croisé dans l’Exemple XVI du comte Lucanor. Sous la plume de Don Juan Manuel, ce comte de Castille du Xe siècle affirmait alors l’importance cruciale de défendre et maintenir sa renommée, sa réputation (fama) de son vivant. Dans le récit XXXVII, le courage du noble et son sens de l’honneur seront à nouveau pris en exemple pour illustrer les valeurs morales du seigneur et guerrier « véritable ».

Fernán González, comte de castille (910-970)

Statue du comte Fernán González, Madrid, Espagne. par Juan de Villanueva Barbales (1681-1765).

Fernán González est, à la fois, un personnage historique et un chevalier castillan devenu légendaire par les œuvres littéraires produites sur lui. A l’image de Roland en France, il est entré dans les récits fondateurs de la péninsule ibérique et en particulier, de la suprématie castillane. De par cette double existence de chair et de vélin, il a pu s’avérer un peu ardu pour l’histoire médiévale, de faire le tri entre hauts faits établis, d’un côté, et inventions littéraires de l’autre. Nous ne nous aventurerons pas dans cette quête. Fort heureusement, un chartiste s’y est attelé et c’est, sous sa gouverne, que nous dirons quelques mots de ce seigneur de l’Espagne médiévale, devenu légendaire.

Un héros castillan entre histoire et légende :

dans les pas de Matías Ferrera

Dans une thèse soutenue, en 2017, devant l’Ecole Nationale des Chartes, l’historien Matías Ferrera est parti à la découverte du noble comte castillan du Moyen Âge central. En le rapprochant du personnage ayant inspiré le Cid, mais tout en s’étonnant du peu de renom de Fernán González, le jeune chartiste a tenté de rendre justice à ce héros castillan tout en triant le factuel et l’historique du factice, dans une vaste approche historiographique. Comme indiqué, nous ne ferons ici que suivre très modestement ses pas, en notant au passage que l’excellence de ses travaux lui ont remporté le prix Auguste-Molinier (1).

Eléments historiques et biographiques

Fernán González nait autour de 910 dans une Espagne et une Castille encore divisées entre diverses provinces et couronnes. Fils d’un héros de la Reconquista (Gonzalo Fernández), le jeune Fernán se verra confié la charge des comtés de Burgos, d’Álava et de Castille par le roi de León, Ramiro II. Il est alors âgé d’un peu plus de 20 ans. Dans une Espagne encore sujette aux nombreuses poussées de conquêtes maures, la responsabilité est grande et pour le moins stratégique. Il parviendra pourtant à la tenir, tout au long de sa vie, et, malgré quelques vicissitudes dues à des revirements intempestifs de pouvoir à la couronne de Léon, Fernán González demeurera, au long de sa vie, un vassal plutôt fidèle de ce comté.

Reconquista, alliances croisées et descendance

Durant de longues années, il s’illustrera dans des opérations de Reconquista dont, autour de 938-939, une des plus grande offensive jamais menée contre les chrétiens du nord par le califat de Cordoue. Il en sortira vainqueur aux cotés d’autres nobles espagnols, notamment en participant à la bataille de Simancas qui mit un frein à cette campagne d’envergure de Abd al-Rahman III et à ses grandes ambitions. Les deux décennies suivantes verront s’alterner de courtes périodes de trêve et de nouvelles offensives des califats du sud sur l’Espagne chrétienne ; Fernán González continuera d’y prendre bonne part.

En plus de ses relations vassaliques avec la province de León, Fernán González s’allia aussi, par le truchement du mariage, avec les seigneurs de Pamplona. Ce rapprochement permit d’unifier ce dernier comté et les castillans face aux maures. A sa mort, sa descendance conserva le comté de Castille durant plusieurs générations. Par le jeu des alliances et des héritages, le noble espagnol du Xe siècle deviendra ainsi un des ancêtres de la lignée qui allait consacrer l’union du royaume de Castille et de León dans la première moitié du XIIIe siècle.

Les chroniques médiévales autour de Fernán González

Les premières chroniques médiévales espagnoles réserveront un sort assez mitigé au rôle historique de Fernán González et à ses faits, suivant leur parti-pris (en faveur des castillans ou d’autres provinces). A l’image de chroniques « historiques » de la même époque sur notre sol, ces récits comporteront souvent une bonne dose d’inventivité et la marque certaine de leurs commanditaires. Parmi eux, les plus élogieux feront déjà de notre personnage, le libérateur de l’emprise de la couronne de León sur la Castille.

Un tournant plus marqué en faveur du comte castillan se fera au milieu du XIIIe siècle avec l’écriture, à San Pedro de Arlanza et de la main d’un moine demeuré anonyme, du Poema de Fernán González (autour de 1250). En s’appuyant de manière partielle sur d’autres textes, cette œuvre entendra mettre clairement en exergue le rôle central et la prédominance de la Castille dans l’histoire de la péninsule, et notamment dans celle de la Reconquista. Son auteur y ancrera le lignage du noble mais aussi son enfance, dans un récit qui pourrait sembler digne du mythe arthurien : enlèvement, élevé dans la forêt par un charbonnier, révélation divine et mystique de son destin pour sauver la Castille de tous ses ennemis intérieurs ou étrangers, … Puis, il en fera, tout à la fois, le grand héros de la Reconquista et le libérateur de la Castille contre les Maures, mais aussi les Navarrais et les Léonais.

Fernán González dans l’exemple XXXVII

Suivant toujours les pas de Matías Ferrera, il faudra attendre encore un peu pour voir la réputation du comte de Castille consolidée dans des œuvres littéraires plus tardives que la geste du milieu du XIIIe siècle. Pour revenir à notre comte Lucanor, à un peu moins d’un siècle de la rédaction du Poema de 1250, Don Juan Manuel sera même un des premiers à remettre l’emphase sur la nature héroïque du comte de Castille du Xe siècle.

Dans cet exemple XXXVII, la bataille de Hacinas à laquelle il est fait allusion l’est, sans doute, en référence à la réécriture de la bataille historique de Simancas, dans le Poema de Fernán González. Quant aux ennemis Navarrois dont Don Juan Manual nous parle, ils semblent eux-aussi provenir de la même source. Bien que chrétien, le royaume de Navarre y apparaît comme un allié des Maures et de leurs intérêts contre la Castille. Après plusieurs grandes batailles, la geste du XIIIe siècle nous explique même que le comte Fernán González serait venu finalement à bout de l’ennemi, en asseyant, pour les temps à venir, la victoire incontestée de la Castille sur le royaume de Navarre. Le conte du jour ne désavouera pas cette version d’une tranquillité durable acquise par la force et le refus de céder un pouce de terrain.

Dans son conte et pour les besoins de l’exemplarité, Don Juan Manuel semble bien avoir fusionné ces deux grands récits du Poema pour les rapprocher dans le temps. Du même coup, on y gagne en dimension dramatique et on y perçoit bien les tensions intérieures de cette Espagne médiévale prise sous le feu de conflits frontaliers entre provinces voisines, guerre de Reconquista et opérations régulières de conquête par les maures.

De la réponse que le comte Fernán González

fit aux siens après la victoire de Hacinas

NB : Comme toujours nous ne faisons que retranscrire ici la traduction de Adolphe-Louis de Puibusque de 1854. Elle suit globalement le fil, en prenant tout de même quelques libertés que nous avons souligné notamment sur les morales qui concluent ses petits contes.

Le comte Lucanor revenait un jour d’une expédition, épuisé de lassitude, souffrant de tout son corps, dépourvu de toute chose ; et avant qu’il pût se reposer, il apprit qu’une nouvelle attaque se préparait. La plupart de ses gens l’exhortèrent à se remettre d’abord de ses fatigues, sauf à aviser ensuite comme bon lui semblerait. Le comte interrogea Patronio sur ce qu’il convenait de résoudre et Patronio lui répondit :

— Seigneur, afin que vous agissiez pour le mieux, apprenez la réponse qui fut faite en pareille occasion par le comte Fernán González à ses compagnons d’armes.

Le comte Fernán González vainquit Almanzor à la bataille de Hacinas ; mais il perdit beaucoup de monde dans cette affaire, et tout ceux qui échappèrent à la mort furent comme lui très maltraités ; or, avant qu’ils fussent rétablis, le comte apprit que le roi de Navarre faisait une invasion sur ses domaines, et aussitôt il donna l’ordre aux siens de marcher contre les Navarrais, à quoi ceux-ci répondirent que leurs chevaux étaient harassés et eux aussi ; et que s’ils ne faisaient pas leur devoir comme de coutume, c’est qu’ils étaient dans un état qui les obligeait à prendre du repos et des soins.

A ces mots, le comte Fernán González sentit son honneur plus que ses souffrances, et leur dit : « Amis, que nos blessures ne nous empêchent pas de combattre ; les nouvelles nous feront oublier les anciennes ». Et dès que ses compagnons d’armes virent que sans ménagement pour sa personne, il n’était occupé que de ses Etats et de son renom, ils le suivirent et l’aidèrent à remporter une victoire qui assura sa tranquillité pour toujours.

— Et vous Seigneur comte Lucanor, si vous avez à cœur de faire ce qu’exige la défense de vos terres, de vos vassaux et de votre honneur, ne tenez aucun compte ni des fatigues, ni des périls, et faites en sorte que le danger qui arrive vous fasse oublier le danger qui est passé. »

Le comte Lucanor goûta beaucoup ce conseil, il le suivit et s’en trouva bien. Don Juan Manuel, estimant aussi que l’exemple était bon à retenir, le fit écrire dans ce livre avec deux vers qui disent ceci :

« Regarde pour certain, et redis-toi sans cesse

Que l’honneur ne peut vivre où loge la mollesse. »

Note sur la morale de ce conte

Nous nous livrons souvent au petit jeu qui consiste à repartir de la morale originale pour la comparer à la traduction de Adolphe-Louis de Puibusque. Voici donc, dans l’ordre, les deux versions que nous donnent respectivement l’ouvrage du XIVe siècle en castillan ancien, suivie d’une version plus récente en espagnol moderne.

La morale en castillan ancien

« Aquesto tenet çierto, que es verdat provada:

que onra et grand vicio non an una morada.«

El Conde Lucanor Juan Manuel, Infante de Castilla

La morale en castillan moderne

« Tened esto por cierto, pues es verdad probada:

que la holganza y la honra no comparten morada.«

Introducción a El Conde Lucanor, Vicedo Juan,

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004.

Holganza : paresse, oisiveté, inaction (voire fainéantise dans certains variations plus péjoratives) est devenue chez Puibusque « la mollesse ». Cela donne un certain « allant » à cette morale mais l’éloigne peut-être un peu de sa nature qu’on pourrait considérer comme plus « naturellement » médiévale. Disant cela, on pense à certaines représentations qui peuvent alors courir au sujet de l’oisiveté ou l’inaction.

La notion d’impossibilité de « compartir morada« , autrement dit « paresse et honneur ne peuvent pas vivre sous le même toit« , se retrouve bien chez l’auteur du XIXe siècle. Pour le reste, il a choisi de mettre l’emphase sur une morale que le lecteur devrait se ressasser pour la garder en tête : « Regarde pour certain, et redis-toi sans cesse » . Une traduction plus littérale donnerait : « Tiens pour vérité, c’est un fait établi ».

En vous souhaitant une excellente journée.

Frédéric EFFE.

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

(1) « Fernán González, comte de Castille devenu héros (xᵉ-xvᵉ siècles)« , Matías Ferrera Ecole des Chartes, compte-rendu de thèse.

NB : l’image d’en-tête est un travail à partir de deux sources différentes. Le fond est tirée d’une gravure du XIXe siècle. Elle représente un épisode de la bataille de Simancas : l’embuscade d’Alhandega (939) menée contre les troupes de Abd-ar-Rahman III par Ramiro II de Léon. Le portrait de premier plan représente Fernán González. Il est tiré de l’ouvrage : Cronica General de España. Historia Ilustrada y Descriptiva de sus Provincias. Asturias and Leon, (Editée par Ronchi, Vitturi, Grilo, Madrid, 1866).

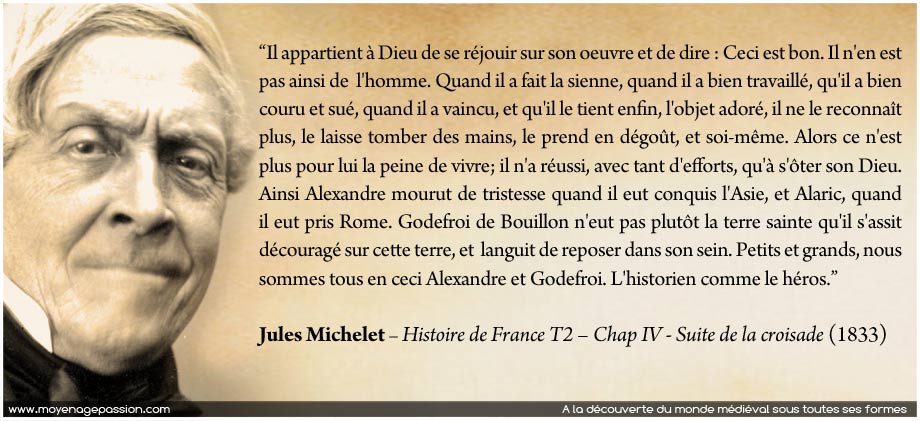

il convient de prendre soin, en relisant Jules Michelet (comme d’autres historiens du passé, du reste) de le resituer dans son temps, il demeure difficile de rester insensible à l’érudition et aux qualités de cet historien du XIXe siècle, haut en couleur et au caractère trempé. Encore aujourd’hui, sa monumentale Histoire de France impressionne par son contenu et son ambition. Pourtant, au delà de ce vaste récit national revisité à l’aulne de Michelet, ce qui frappe sans doute le plus, de prime abord, en feuilletant ses volumes, ce sont les talents stylistiques de ce dernier et l’intensité qu’il met à nous transmettre sa passion pour la France comme pour l’histoire.

il convient de prendre soin, en relisant Jules Michelet (comme d’autres historiens du passé, du reste) de le resituer dans son temps, il demeure difficile de rester insensible à l’érudition et aux qualités de cet historien du XIXe siècle, haut en couleur et au caractère trempé. Encore aujourd’hui, sa monumentale Histoire de France impressionne par son contenu et son ambition. Pourtant, au delà de ce vaste récit national revisité à l’aulne de Michelet, ce qui frappe sans doute le plus, de prime abord, en feuilletant ses volumes, ce sont les talents stylistiques de ce dernier et l’intensité qu’il met à nous transmettre sa passion pour la France comme pour l’histoire. Sur le fond, c’est un fait, Jules Michelet est un homme de conviction. Il porte des valeurs fortes et entend les transmettre. Certaines demeurent de son temps, d’autres nous semblent, aujourd’hui, venir au secours de notre modernité et vouloir l’éclairer. Par dessus tout, notre homme aime la république, comme il aime la nation et ce qui l’a forgée. Il sait aussi la France cimentée par sa langue sous les apports des peuples multiples qui l’ont formée. Sa continuité est ailleurs.

Sur le fond, c’est un fait, Jules Michelet est un homme de conviction. Il porte des valeurs fortes et entend les transmettre. Certaines demeurent de son temps, d’autres nous semblent, aujourd’hui, venir au secours de notre modernité et vouloir l’éclairer. Par dessus tout, notre homme aime la république, comme il aime la nation et ce qui l’a forgée. Il sait aussi la France cimentée par sa langue sous les apports des peuples multiples qui l’ont formée. Sa continuité est ailleurs. Qu’on nous passe le jeux de mots, mais si l’histoire est faite de la chair de ses chercheurs et de ses hommes, elle a aussi ses chaires, ses têtes blondes et ses auditoires. Certes, elle est liée inextricablement et historiquement à la littérature, mais elle est aussi entrée dans le monde de l’éducation par la grande porte. Nous l’avons déjà dit, c’est à la fois un science de l’homme et une matière scolaire. A ce titre, elle reste une discipline de la passation et il faut bien qu’elle en assume pleinement les contingences : intelligibilité, nécessité et volonté de partage, mais encore passion de ses hommes et conscience aigüe, pour la plupart d’entre eux, de l’importance de la perpétuation d’une conscience historique pour une juste compréhension du présent et une meilleure préparation de l’avenir. Bien des historiens modernes pourraient tomber d’accord sur cette dernière dimension. Au milieu du XXe, souvenons-nous d’un

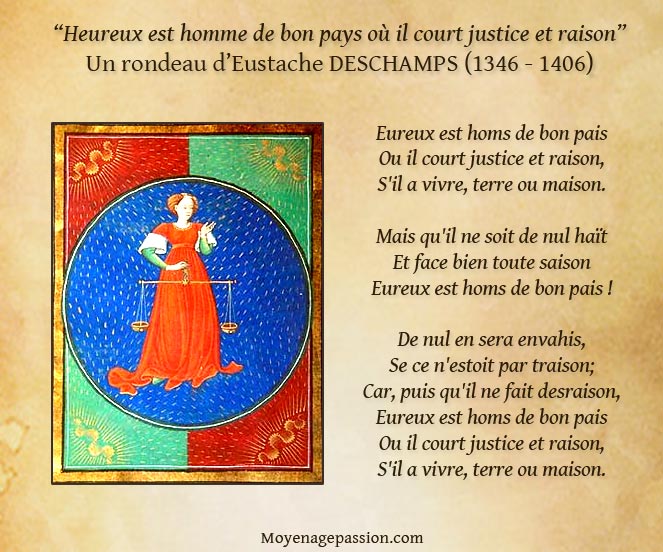

Qu’on nous passe le jeux de mots, mais si l’histoire est faite de la chair de ses chercheurs et de ses hommes, elle a aussi ses chaires, ses têtes blondes et ses auditoires. Certes, elle est liée inextricablement et historiquement à la littérature, mais elle est aussi entrée dans le monde de l’éducation par la grande porte. Nous l’avons déjà dit, c’est à la fois un science de l’homme et une matière scolaire. A ce titre, elle reste une discipline de la passation et il faut bien qu’elle en assume pleinement les contingences : intelligibilité, nécessité et volonté de partage, mais encore passion de ses hommes et conscience aigüe, pour la plupart d’entre eux, de l’importance de la perpétuation d’une conscience historique pour une juste compréhension du présent et une meilleure préparation de l’avenir. Bien des historiens modernes pourraient tomber d’accord sur cette dernière dimension. Au milieu du XXe, souvenons-nous d’un  oila longtemps que nous n’avions publié une poésie de notre bon vieil Eustache Deschamps. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir l’embarras du choix dans son généreux legs. Dans ses innombrables ballades sur tout sujet (plus de 1000), il en a laissé

oila longtemps que nous n’avions publié une poésie de notre bon vieil Eustache Deschamps. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir l’embarras du choix dans son généreux legs. Dans ses innombrables ballades sur tout sujet (plus de 1000), il en a laissé