Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, ouvrage, manuscrit ancien. vin, médecine préventive.

Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, ouvrage, manuscrit ancien. vin, médecine préventive.

Période: moyen-âge central (XIe, XIIe siècles)

Titre: l’Ecole de Salerne (traduction de 1880)

Auteur : collectif d’auteurs anonymes

Traducteur : Charles Meaux Saint-Marc

Bonjour à tous,

Des chemises et des vipères :

deux exemples de vertus « extraordinaires »

Au siècle antérieur, on trouve encore, sous la plume d’Aetius (395-454), sénateur et généralissime de l’armée impériale romaine plusieurs recettes qui se situent un peu dans le même registre. Pour n’en citer qu’une, il consiste à faire macérer des vipères dans du vin. pour obtenir une boisson qui pourrait, prétend-on, guérir entre autre l’éléphantiasis. Bien après le haut moyen-âge, cela dit, on se souvient que les vertus médicinales de la vipère continueront d’être reconnues au point de la faire même entrer dans les ingrédients de choix des thériaques les plus prisées.

Du moyen-âge central au tardif : continuité

dans un certain usage médicinal du vin

Pour revenir au vin de manière plus sérieuse, il conservera une place de choix, au sein d’une médecine préventive ou plus curative, durant tout le moyen-âge. Il sera ainsi incorporé dans nombre de remèdes ou préparation, sous les formes les plus diverses, comme nous les détaillait, Georges Dilleman en 1969, dans un article sur La pharmacopée au Moyen Âge (3)

Pour n’en citer que quelques autres exemples, on se souvient de la place du vin dans la médecine de Hildegarde de Bingen au XIe siècle. Il y a quelque temps, son vin spécialement accommodé pour aider les malades faibles du cœur a même été remis au goût du jour par certains naturopathes, suscitant, semble-t-il, un regain d’intérêt. En dehors des écrits de l’abbesse rhénane, on retrouvera encore le nectar cher a Bacchus dans un nombre conséquent d’autres traités d’hygiène de la période médiévale. Comme autre référence, on pourra mentionner ici l’Antidotaire Nicolai de la fin du XIe et des débuts du XIIe siècle (4). On retrouve, en effet, le vin dans de nombreux remèdes préconisés par l’ouvrage. Il faudrait d’ailleurs dire « les » vins plutôt que « le » vin, tant l’ouvrage se sert de grandes variétés dans les préparations : « vin douz », « vin eigre », « vin chaut », vin blanc, « vin veuz et boille », etc…

Plus tard, au XIVe siècle, autant dire presque au crépuscule du monde médiéval, l’usage de la boisson sera même évoqué dans des liste de recommandations ou des recettes ayant pour vocation de repousser au loin jusqu’à la funeste peste. On trouve notamment ces idées reprises dans quelques textes et poésies d’Eustache Deschamps : ‘bon vin cler recevoir » (Ballade des remèdes contre l’épidémie) « Boire bon vin, nette viande user » (Ballade sur l’épidémie). (5)

Dans un Moyen-âge tardif qui ignore tout de la nature réelle de la pandémie et ses modes de propagation, on mettra en oeuvre, longtemps, les moyens les plus désespérés pour la combattre. La bonne chère et le vin y trouveront bonne place. C’est logique, la santé par la prévention et, en particulier, par l’alimentation est une idée installée de longue date. Près de deux siècles après Eustache Deschamps, en plein coeur du XVIe siècle, Clément Marot nous gratifiera, à son tour, de quelques conseils pour remédier à la peste. L’esprit et les prescriptions n’auront, on le voit, guère changé :

(…)

Buvez des vins délicieux ;

Puis après, entre deux lincieux

Allez reposer vostre tête ;

Continuez un an ou deux,

De trois mois ne mourrez de peste.

Clément Marot – Remède contre la peste (extraits) (6)

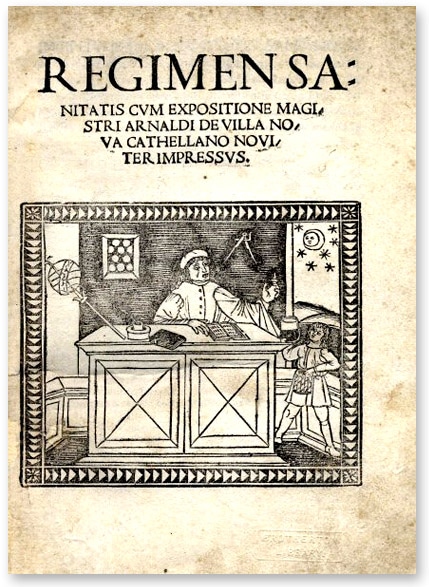

Le Vin par l’Ecole de Salerne

Ce goût pour les vertus du vin que nous conte le Regimen Sanitatis Salernitanum explique-t-il que, selon certains historiens, nous devions les premières distillations d’alcool réussies à cette même école ? Peut-être. Quoiqu’il en soit, si cette puissante forme chimique, mise au point au Moyen-âge, ne détrôna pas si facilement le vin, elle allait connaître, au fil des siècles et jusqu’à nos jours, de beaux débouchés en pharmacologie, comme en médecine.

Première partie Hygiène – De la Boisson

Le meilleur vin

Le Vin dans les humeurs verse son influence :

Est-il noir? dans le sang il répand l’indolence.

J’estime un vin mûri, dont la chaude liqueur

Fait sauter le bouchon et ravit le buveur.

Quand sa vertu dénote une illustre vieillesse,

De ses dons généreux usons avec sagesse.

Je cherche dans un vin le brillant, la couleur;

J’y cherche plus encore le bouquet, la chaleur;

Je veux qu’il ait du corps, une teinte écarlate,

Que pétillant, mousseux, en écume il éclate.

l’écume le vin se jugera d’abord:

Bon, elle reste au centre, et, mauvais, court au bord.

Effets du bon vin.

Le bon Vin au vieillard rend vigueur de jeunesse;

Au jeune homme un vin plat prête un air de vieillesse.

Le vin pur réjouit le cerveau contristé

Et verse à l’estomac un ferment de gaîté.

Il chasse les vapeurs et les met en déroute,

Des viscères trop pleins il dégage la route,

De l’oreille plus fine aiguise les ressorts,

Donne à l’œil plus d’éclat, plus d’embonpoint au corps

De l’homme plus robuste allonge l’existence,

Et des sens engourdis réveille la puissance.

Danger du vin pour un malade.

Quand ton ami se plaint d’un estomac sensible,

Ne verse pas au mal une coupe nuisible.

Bonne potion.

Si la Sauge ou la Rue en ta coupe est versée,

Vide-la hardiment: ton ivresse est chassée.

Du rosier la fleur jointe à des vins généreux

Affranchira ton coeur du tourment amoureux.

Effets nuisibles du vin nouveau.

Au coeur le Vin nouveau provoque la chaleur,

Mais il monte au cerveau du confiant buveur,

Et de vapeur confuse il étourdit sa tête:

D’urine un flot soudain coule et plus ne s’arrête.

Tout vin, en général, échauffe, appesantit;

D’ivresse plus rapide un vin noir abrutit;

Il charge l’estomac, le trouble, le resserre,

Irrite l’intestin et brûle ce viscère.

Vin doux.

Le Vin doux de l’urine accélère le cours,

Du ventre qu’il dégage arrondit les contours,

Et du foie obstruant les vaisseaux engorgés,

Engendre des calculs dans la bile logés.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Sources

(1) Le vin et la médecine dans la Grèce ancienne, Jacques Jouanna, Revue des Études Grecques (1996)

(2) Légendes ou histoire de la Thérapeutique alcoolique, Suzanne Colnort-Bodet, revue de l’histoire de la pharmacie n 187 (1965 )(3) La pharmacopée au Moyen Âge. Georges Dillemann

Revue d’histoire de la pharmacie n 200 (1969)

(4) L’Andidotaire Nicolas, deux traductions françaises, Paul Dorveaux (1896),

(5) Poésies morales et historique d’Eustache Deschamps, G.A. Crapelet (1832)

(6) Oeuvres Complètes de Clément Marot, Pierre Jannet (1873)

ous revenons aujourd’hui sur le flos médicinae de l’

ous revenons aujourd’hui sur le flos médicinae de l’

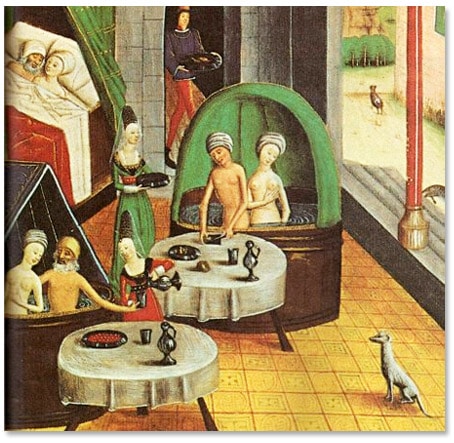

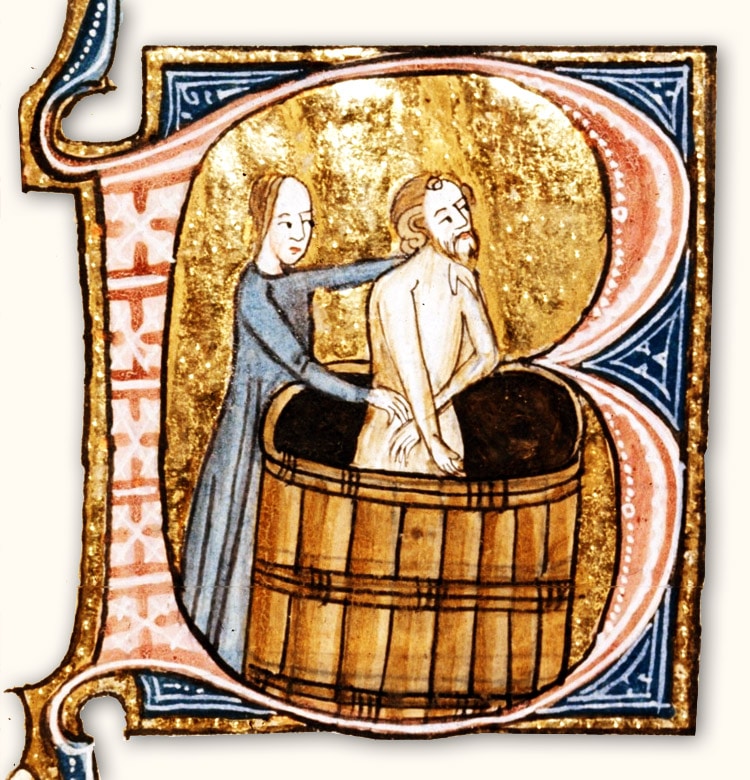

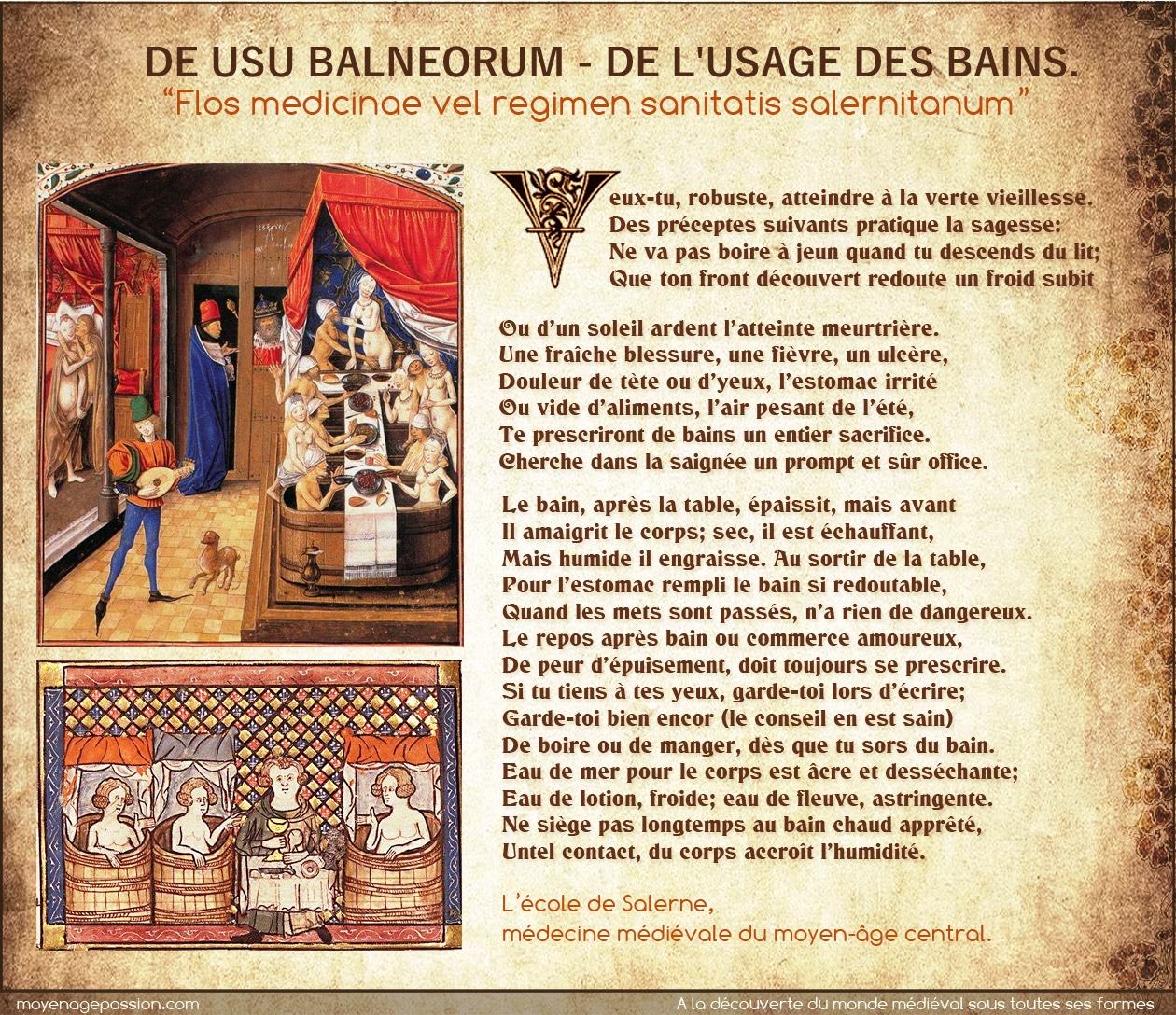

st-ce un hasard si, à partir de ce même XIIIe siècle, les infrastructures publiques liées à l’hygiène, aux étuves et aux bains se multiplient dans de nombreux lieux en Europe, en même temps que se manifeste un engouement grandissant pour les traitements médicinaux par les eaux curatives et thermales ?

st-ce un hasard si, à partir de ce même XIIIe siècle, les infrastructures publiques liées à l’hygiène, aux étuves et aux bains se multiplient dans de nombreux lieux en Europe, en même temps que se manifeste un engouement grandissant pour les traitements médicinaux par les eaux curatives et thermales ?

i les médiévistes s’entendent bien aujourd’hui pour affirmer que le moyen-âge central a réservé une place plus importante à l’hygiène corporelle que certaines idées reçues et forgées plus tard ont bien voulu l’affirmer, il demeure intéressant de noter, en suivant le fil de l’article de Didier BOISSEUIL dont nous empruntons ici les premières lignes, combien la modestie « monumentale » des installations de l’occident médiéval dans ce domaine a pu parfois compliquer la tâche de leur identification pour les historiens comme pour les archéologues. Nous ne sommes pas, en effet, face à une culture comparable à celle du monde musulman et de ses hammams ou même ses installations thermales, ni plus tout à fait dans celle de la civilisation romaine et de ses traditions des bains ou des thermes.

i les médiévistes s’entendent bien aujourd’hui pour affirmer que le moyen-âge central a réservé une place plus importante à l’hygiène corporelle que certaines idées reçues et forgées plus tard ont bien voulu l’affirmer, il demeure intéressant de noter, en suivant le fil de l’article de Didier BOISSEUIL dont nous empruntons ici les premières lignes, combien la modestie « monumentale » des installations de l’occident médiéval dans ce domaine a pu parfois compliquer la tâche de leur identification pour les historiens comme pour les archéologues. Nous ne sommes pas, en effet, face à une culture comparable à celle du monde musulman et de ses hammams ou même ses installations thermales, ni plus tout à fait dans celle de la civilisation romaine et de ses traditions des bains ou des thermes.

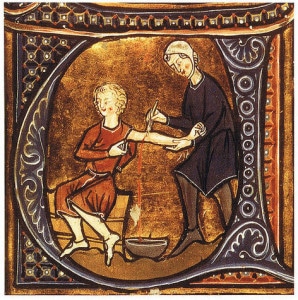

our abonder dans le sens d’une hygiène médiévale bien plus prégnante qu’on avait pu l’avancer, on notera l’insistance que mettait déjà l’école de Salerne sur le bain, quelques siècles déjà avant le XIIIe siècle. Nous sommes toujours ici dans les préceptes d’hygiène généraux du Flos Medicinae mais avant même de lui dédier les vers que nous vous présentons aujourd’hui sur le sujet, le bain était déjà mentionné à d’autres reprises en début d’ouvrage, marquant bien l’importance que le collectif des médecins médiévaux de Salerne accordait à la propreté corporelle dans la prévention des maladies.

our abonder dans le sens d’une hygiène médiévale bien plus prégnante qu’on avait pu l’avancer, on notera l’insistance que mettait déjà l’école de Salerne sur le bain, quelques siècles déjà avant le XIIIe siècle. Nous sommes toujours ici dans les préceptes d’hygiène généraux du Flos Medicinae mais avant même de lui dédier les vers que nous vous présentons aujourd’hui sur le sujet, le bain était déjà mentionné à d’autres reprises en début d’ouvrage, marquant bien l’importance que le collectif des médecins médiévaux de Salerne accordait à la propreté corporelle dans la prévention des maladies.

ujourd’hui, nous parlons d’Amour, mais pas d’amour courtois et bien plutôt d’amour et de Santé puisque c’est de la bouche des médecins de l’Ecole médiévale de Salerne que viennent ces mots que nous allons vous faire partager.

ujourd’hui, nous parlons d’Amour, mais pas d’amour courtois et bien plutôt d’amour et de Santé puisque c’est de la bouche des médecins de l’Ecole médiévale de Salerne que viennent ces mots que nous allons vous faire partager.

n le comprend de plus en plus au fil de la lecture de ce manuscrit ancien du moyen-âge central, la médecine de Salerne est holistique. Hygiène et conditions de vie s’y mêlent étroitement et tout influe sur l’état de santé : l’alimentation, l’exercice, les états émotionnels, les fréquentations, l’amour, l’ennui, le loisir, les vents, les planètes et tout

n le comprend de plus en plus au fil de la lecture de ce manuscrit ancien du moyen-âge central, la médecine de Salerne est holistique. Hygiène et conditions de vie s’y mêlent étroitement et tout influe sur l’état de santé : l’alimentation, l’exercice, les états émotionnels, les fréquentations, l’amour, l’ennui, le loisir, les vents, les planètes et tout

pourtant, au charme incomparable de ces rimes et ces vers qui s’invitent jusque dans la science et la médecine médiévale ? Le Regimen Sanitatis est loin d’en être l’unique exemple et on retrouvera cela avant lui dans la médecine d’un

pourtant, au charme incomparable de ces rimes et ces vers qui s’invitent jusque dans la science et la médecine médiévale ? Le Regimen Sanitatis est loin d’en être l’unique exemple et on retrouvera cela avant lui dans la médecine d’un soient mieux mémorisés et mis en pratique.

soient mieux mémorisés et mis en pratique.

algré les phénomènes certains d’urbanisation du moyen-âge central, on sent bien l’omniprésence d’une nature encore toute proche et qui s’affirme jusque dans cette médecine. Il est bien sûr permis de se demander également si l’hyper urbanisation de la fin du XIXe et du

algré les phénomènes certains d’urbanisation du moyen-âge central, on sent bien l’omniprésence d’une nature encore toute proche et qui s’affirme jusque dans cette médecine. Il est bien sûr permis de se demander également si l’hyper urbanisation de la fin du XIXe et du