Sujet : musique médiévale, Cantigas de Santa Maria, galaïco-portugais, culte marial, miracle, Sainte-Marie, démon, apparition, vin, ivresse.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X (1221-1284)

Titre : CSM 47 « Virgen Santa María,

guarda-nos, se te praz«

Interprète : ArteFactum

Album : En el scriptorium (2006)

Bonjour à tous,

os pérégrinations médiévales du jour nous entraînent à la cour d’Alphonse X de castille, au cœur de l’Espagne du XIIIe siècle. Nous y recroiserons le large corpus des Cantigas de Santa Maria que le sage et savant monarque espagnol compila sous son règne.

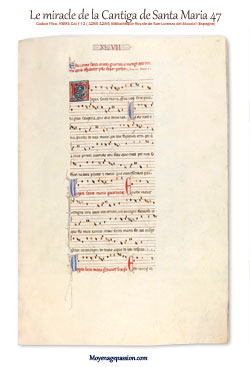

C’est la cantiga de Santa Maria 47 qui sera, aujourd’hui, l’objet de notre intérêt. A l’habitude, nous vous proposerons un commentaire de ce chant médiéval, accompagné de sa partition ancienne, de sa traduction en français moderne, mais encore une belle version en musique.

L’importance des cantigas de Santa Maria

Avec plus de 420 chants dédiés à la vierge Marie, les cantigas de Santa Maria d’Alphonse X restent un témoignage essentiel de la musique comme du culte marial de cette partie du Moyen Âge. C’est aussi une source importante pour l’étude du galaïco-portugais, langue largement en usage dans la littérature de la péninsule ibérique médiévale de cette période.

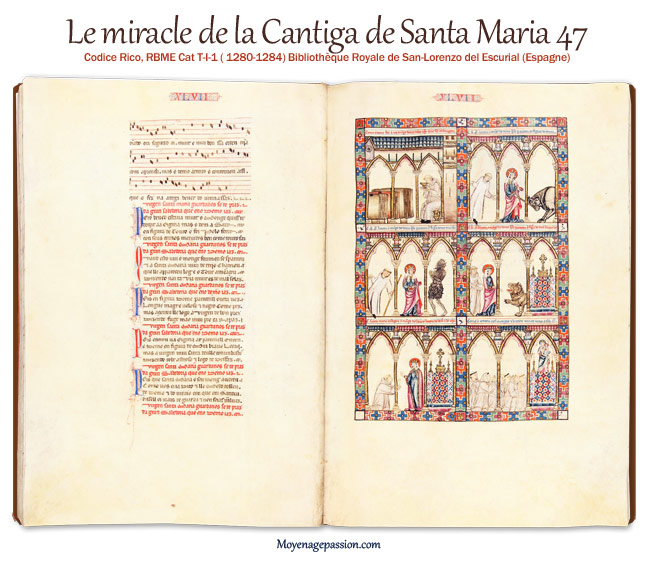

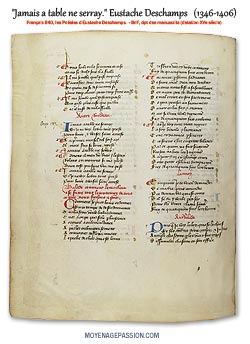

En matière de legs, les partitions comme les paroles des cantigas de Santa Maria ont été consignées dans de très beaux manuscrits médiévaux. S’ils n’abondent pas, ils nous sont parvenus en nombre suffisant pour restituer l’ensemble du corpus. Ils sont aussi superbement conservés.

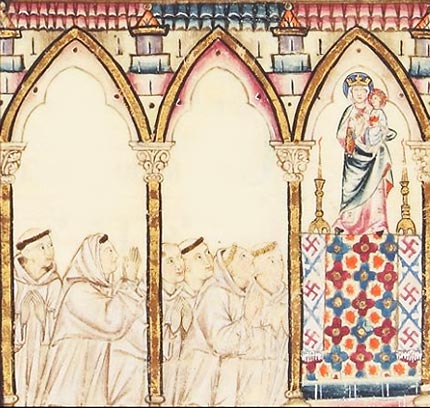

Sur la scène des musiques anciennes et médiévales, les plus célèbres formations comme les plus modestes ont d’ailleurs été nombreuses à s’attaquer à la restitution de ces chants mariaux. Les enluminures foisonnantes de certains manuscrits des cantigas se sont aussi avérées très utiles pour les musicologues et les amateurs d’ethnomusicologie. Elles ont, en effet, permis (et permettent encore) à tous ces musiciens et experts de retrouver les instruments d’époque utilisés pour jouer les cantigas d’Alphonse X.

Un roi troubadour sur les traces du culte marial

Quelle est l’origine des cantigas de Santa Maria ? En suivant leur préface, elles sont nées du désir d’Alphonse X d’exercer son « art de trobar », tout en rendant hommage à la vierge Marie. De fait, on prête généralement au souverain une partie importante de la composition de ces chants aux influences musicales et poétiques troubadouresques. Certaines de ses chansons hors du corpus de CSM nous apprennent, par ailleurs, que le roi espagnol était un grand amateur et connaisseur de l’art de trobar.

Dans cette même tradition des troubadours du sud de la France médiévale, les chants mariaux des CSM restent monodiques. On retrouve aussi, tout au long des textes, un poète très soucieux d’entretenir une relation étroite à son auditoire, un peu à la façon d’un jongleur itinérant ou d’un conteur de fabliau : « on m’a dit », « j’ai entendu dire », « je vais vous conter ici » ….

Des miracles en provenance de multiples lieux

Dans les cantigas de Santa Maria, le souverain espagnol, aussi pieux que féru de littérature, nous invite à parcourir les différentes routes et lieux de pèlerinages médiévaux dédiés à la Sainte. L’angle choisi est principalement celui des miracles mais le corpus contient également des chants de louanges (quarante-quatre en tout) qui viennent rythmer ce corpus et s’insérer entre les récits miraculeux.

Concernant leurs origines, les récits de miracles des CSM viennent en grand nombre des différentes provinces de l’Espagne médiévale. Toutefois, ils peuvent aussi déborder largement des frontières de la péninsule ibérique. Des histoires venues de l’Europe médiévale, de l’Afrique du nord, et même du Moyen-Orient y sont mentionnées. C’est donc un voyage dans le monde spirituel autant que dans la géographie médiévale et ses pèlerinages qui nous est proposé.

Exemplarité et dévotion à portée de tous

En plus des louanges faites à Marie, l’occasion est aussi donnée à l’auteur des cantigas de sensibiliser son auditoire à l’exemplarité de la foi et aux bénéfices directs que tout sujet peut en retirer, si modeste et humble soit-il. Les miracles des cantigas de Santa Maria sont, en effet, presque tout entiers centrés sur les individus, leurs misères et leur dévotion (grande, absente ou défaillante).

Qu’il suffise au lecteur de feuilleter ces récits ou de découvrir leur traduction. Il se rendra vite compte qu’au delà de leur dimension fantastique, la vocation de ces chants mariaux est d’illustrer, dans les grandes largeurs, à quel point la foi mariale peut soulever des montagnes pour tout un chacun, par delà sa condition et même sa religion.

On notera aussi que ces miracles ont toujours des refrains simples à retenir. En scandant le récit, ils semblent inviter l’audience à la reprise en chœur des louanges à la Sainte et on se prend à imaginer leur usage sur les routes des pèlerinages.

Culte marial et dévotion médiévale à la vierge

Au Moyen Âge central et particulièrement au XIIIe siècle, le culte marial est à la génèse d’un grand nombre de récits de miracles qui nourrissent la foi des pèlerins alors nombreux à se rendre vers les lieux saints édifiés en dévotion à la vierge. Les cantigas reflètent cette grande diversité, autant que cette effervescence et cette ferveur à l’endroit de l’image de la vierge.

La dévotion mariale traversera cette partie du Moyen Âge et la suivante en inspirant les auteurs les plus divers, clercs, religieux, troubadours et trouvères. On fait alors appel à la Sainte pour qu’elle intercède auprès de son fils, le Dieu mort en croix. En plus de sa grande mansuétude et sa grande bonté, on lui prête aussi la capacité d’avoir l’oreille du Christ.

Cet amour suscité par Marie prendra des formes diverses, dans des textes profanes comme religieux. Il héritera quelquefois même de certains éléments de la lyrique courtoise pour devenir le plus pur des amours, celui de la dame inaccessible, la fleur des fleurs idéale que l’on ne pourra jamais prétendre approcher tout à fait.

La cantiga de Santa Maria 47 : ivresse démoniaque & salvation miraculeuse

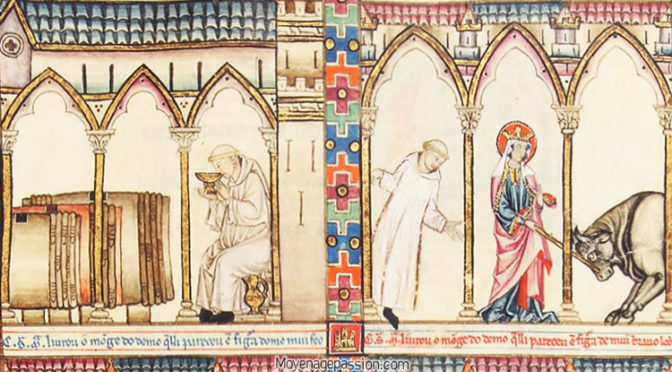

Le récit de la Cantiga de Santa Maria 47 est celui d’un miracle. Il y sera question de vin. Pourtant, nous sommes loin, ici, des noces de Cana ou même de la Cantiga 23 sur le même thème. En fait d’usage divin du breuvage ou de changement d’eau en vin, c’est cette fois le démon qui tentera de tirer partie des vertus alcoolisées du jus de la treille.

Un pauvre moine, dévot d’ordinaire, en fera les frais. Emporté par son élan et la ruse du démon, il en boira plus que son compte. Finalement plongé dans un état avancé d’ébriété, il se décidera tout de même à se rendre à l’église. Hélas ! il en faudra plus pour arrêter le démon et le frère subira ses assauts répétés. Ce dernier prendra même diverses formes dans une sorte de défilé dantesque, pour empêcher le dévot de se rendre à l’office. Il faudra alors une invocation fervente de la vierge et une intercession de cette dernière pour secourir le moine égaré.

Un rappel à l’ordre bénédictin pour le moine dévot

L’histoire ne nous dit pas si le moine était bénédictin. Une fois sauvé des griffes du démon par l’intervention de la Sainte, il se verra toutefois rappeler indirectement un des préceptes déjà cher à Saint Benoit pour régler la vie des moines : « Nous lisons que le vin ne convient aucunement aux moines. Pourtant, puisque, de nos jours, on ne peut en persuader les moines, convenons du moins de n’en pas boire jusqu’à satiété, mais modérément, car le vin fait apostasier même les sages.«

Métamorphoses, apparitions démoniaques

et combat au grand jour du bien et du mal

A l’image d’autres récits des cantigas de Santa Maria, le miracle de la CSM 47 met en scène, de manière particulièrement spectaculaire, l’opposition du bien et du mal et leur intervention directe dans le quotidien de l’homme médiéval. Fourbe et tentateur, le malin peut y prendre les formes les plus diverses pour tenter les plus assidus.

Rien n’est pourtant jamais gagner d’avance pour lui non plus et il se trouve confronté plus d’une fois aux forces divines incarnées par Marie. Elle peuvent apparaître, en un éclair, au secours du malheureux pour peu que ce dernier les invoque avec sincérité. Gare alors au démon qu’elle que soit sa ruse ou ses formes ! Face à la Sainte, il ne pèse guère et le voilà rendu à se carapater.

A travers leur déroulement, les récits des cantigas illustrent parfaitement comment le magique peut surgir au détour de n’importe quel virage au Moyen Âge. On pourra repenser à nouveau ici à cette citation de Jacques le Goff sur « ce diable médiéval si peu avare d’apparitions« . Dans ce monde pétri de transcendance, de craintes de fauter comme d’espoirs de salut, le spirituel et le surnaturel ont acquis le droit de s’inviter et de se manifester, à n’importe quel moment, dans le temporel.

Aux sources médiévales de cette cantiga

Pour les sources, partitions et enluminures de cette cantiga, nous nous sommes accompagnés, tout au long de cet article, du très beau Codice Rico de la Bibliothèque Royale du monastère de l’Escurial à Madrid. Ce manuscrit, médiéval daté de 1280 et référencé Ms. T-I-1, contient l’ensemble des cantigas de Santa Maria et leur notation musicale. Vous pouvez le consulter en ligne sur le site digital officiel de la Bibliothèque. Place maintenant, et comme promis, à une belle version en musique avec ArteFactum !

L’ensemble ArteFactum & les cantigas

Nos lecteurs connaissent désormais Artefactum. Formé en 1995, cet ensemble de musiques médiévales andalou a, depuis, fait montre d’un grand talent pour restituer le monde médiéval et ses musiques.

Discographie & programmes

Au terme d’une carrière de prés de 30 ans, la discographie d’ArteFactum est finalement assez sélective et réduite. Elle compte un total de six albums produits au fil des ans. Les sujets sont aussi variés que les danses du Moyen Âge, les chants de troubadours, les Carmina Burana, ou encore les musiques médiévales de pèlerins ou celles autour des fêtes de Noël. Les Cantigas de Santa Maria ont également fourni le thème d’un album relativement précoce dont est tirée la pièce du jour.

Si cette formation de musiques médiévales, n’a pas sorti grandes quantités d’albums, il faut souligner la grande richesse de ses prestations scéniques. Ses programmes dépassent, en effet, de loin les enregistrements studios en terme de thématique. Enfin, si l’ensemble ArteFactum est particulièrement actif sur la scène médiévale espagnole, on peut également le retrouver sur d’autres scènes européennes. Il a même fait voyager sa passion pour les musiques du Moyen Âge jusqu’en Australie ! Pour suivre Artefactum, vous pouvez retrouver son actualité ici (en espagnol et anglais).

En El Scriptorium l’album

un bel hommage aux cantigas d’Alphonse X

En 2006, l’ensemble médiéval partait à la rencontre des cantigas de Santa Maria et quelle rencontre ! Intitulé « En el Scriptorium« , l’album présente onze pièces de haute tenue pour 56 minutes d’écoute.

Les arrangement musicaux, autant que les performances vocales font de cet album une vraie réussite. La voix de la chanteuse soprano Mariví Blasco y apporte aussi une vraie note de fraîcheur. Pour le reste, tout y est joyeux, virevoltant, enlevé et ArteFactum signe, à nouveau là, une très belle production.

En el Scriptorium est, pour le moment, annoncé comme épuisé sur le site officiel de l’ensemble musical. En cherchant un peu, vous pourrez peut-être le débusquer au format CD chez votre meilleur disquaire. Dans l’hypothèse contraire, voici un lien utile pour le trouver en ligne au format MP3.

Musiciens ayant participé à cet album

Mariví Blasco (voix), Francisco Orozco (voix et luth), Vicente Gavira (voix), José Manuel Vaquero (vielle à roue, chœur, organetto), Juan Manuel Rubio (santour, viole, harpe médiévale, chœur), Ignacio Gil (flûtes, chalemie, flûte traversière, chœur), Álvaro Garrido (percussions, tambourin, astrabal, tombak, …)

La cantiga de Santa Maria 47

et sa traduction en français moderne

Esta é como Santa María guardou o monge, que o démo quis espantar por lo fazer perder.

Virgen Santa María,

guarda-nos, se te praz,

da gran sabedoría

que eno démo jaz.

Ce chant raconte comment Sainte Marie protégea un moine que le démon voulut effrayer afin qu’il se perde.

Vierge Sainte-Marie,

Sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse

Qu’il y a dans le démon.

Ca ele noit’ e día punna de nos meter

per que façamos érro, porque a Déus perder

hajamo-lo téu Fillo, que quis por nós sofrer

na cruz paxôn e mórte, que houvéssemos paz.

Virgen Santa María…

Car de nuit comme de jour, il lutte

Pour que nous commettions des erreurs, qui nous font perdre Dieu

ton fils, qui a voulu pour nous souffrir,

La passion et la mort sur la croix, pour que nous connaissions la paix,

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qui réside dans le démon.

E desto, méus amigos, vos quér’ óra contar

un miragre fremoso, de que fix méu cantar,

como Santa María foi un monge guardar

da tentaçôn do démo, a que do ben despraz.

Virgen Santa María…

Et à propos de cela, mes amis, je veux vous conter à présent,

Un merveilleux miracle, dont j’ai fait mon chant,

Et qui conte comment Sainte Marie garda un moine

De la tentation du démon qui a le Bien en horreur,

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Este monj’ ordinnado éra, segund’ oí,

muit’, e mui ben sa orden tiínna, com’ aprendí

mas o démo arteiro o contorvou assí

que o fez na adega bever do vinn’ assaz.

Virgen Santa María…

Ce moine était ordonné, d’après ce que j’ai entendu

Et il suivait la règle avec application, comme j’ai pu l’apprendre

Mais le démon plein de ruse le perturba (contorver /détourner) de telle façon

Que dans le cellier, il lui fit boire du vin en excès.

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

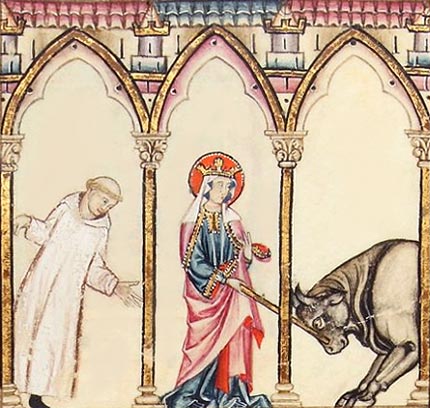

Pero beved’ estava muit’, o monge quis s’ ir

dereit’ aa eigreja; mas o dém’ a saír

en figura de touro o foi, polo ferir

con séus córnos merjudos, ben como touro faz.

Virgen Santa María…

Bien que passablement ivre, le moine voulut aller

Directement à l’Eglise, mais le démon vint à sa rencontre

Sous la forme d’un taureau, et se précipita sur lui pour le charger

le front baissé et toutes cornes dehors, comme le fait un taureau.

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Quand’ esto viu o monge, fèramên s’ espantou

e a Santa María mui de rijo chamou,

que ll’ apareceu lógu’ e o tour’ amẽaçou,

dizendo: “Vai ta vía, muit’ és de mal solaz.”

Virgen Santa María…

Quand le moine vit cela, il en fut terriblement effrayé

Et il appela Sainte Marie avec tant de force

Qu’elle apparut sur le champ et menaça le taureau

En disant : « Passe ton chemin, toi qui n’est que nuisance.

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Pois en figura d’ hóme pareceu-ll’ outra vez,

longu’ e magr’ e veloso e negro come pez;

mas acorreu-lle lógo a Virgen de bon prez,

dizendo: “Fuge, mao, mui peor que rapaz.”

Virgen Santa María…

Puis, le démon apparut cette fois, sous la forme d’un homme,

Mince et tout poilu, noir comme la poix ;

Mais la Vierge de haute valeur, s’en approcha sans tarder

En disant : « Fuis, malin, pire que le pire des laquais » (1).

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Pois entrou na eigreja, ar pareceu-ll’ entôn

o démo en figura de mui bravo leôn;

mas a Virgen mui santa déu-lle con un bastôn,

dizendo: “Tól-t’, astroso, e lógo te desfaz.”

Virgen Santa María…

Puis le moine entra dans l’église et lui apparût alors

Le démon, sous la forme d’un lion furieux.

Mais la vierge très sainte le frappa avec un bâton,

En disant : « Ote toi d’ici, oiseau de mauvais augure (2) et disparais sur le champ »

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Pois que Santa María o séu monj’ acorreu,

como vos hei ja dito, e ll’ o medo tolleu

do démo e do vinno, con que éra sandeu,

disse-ll’: “Hoi mais te guarda e non sejas malvaz.”

Virgen Santa María…

Après que Sainte Marie eut secouru son moine,

Comme je viens de vous le conter, et que sa peur s’en fut

Du démon comme du vin qui l’avaient rendu fou,

Elle lui dit : à partir de maintenant, fais plus attention à toi et ne sois pas méchant.(3)

Vierge Sainte-Marie, sauve nous, s’il te plait,

De la grande ruse qu’il y a dans le démon.

Vous pouvez retrouver ici l’index de toutes les Cantigas de Santa Maria étudiées et traduites en français actuel jusqu’à présent.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes :

(1) On trouve en galicien médiéval une forme du mot « rapaz » utilisée, de manière péjorative, pour désigner la rapacité de certains valets, serviteurs. Nous avons donc choisi ici « Laquais ». On trouvera des traductions plus littérales qui prennent comme référence l’oiseau rapace. En langue française, on pourrait peut-être utiliser « vautour » pour raccrocher sur cette idée dépréciative. Concernant les acceptions variées du mot rapace en galicien médiéval, voir ce lien sur l’institut d’études galiciennes de l’Université de Santiago de Compostelle.

(2) Astroso : créature mauvaise, perfide, funeste.

(3) Malvaz : littéralement « méchant ». Ne fais pas le mal, ne commets pas de péchés, comporte toi selon la règle.

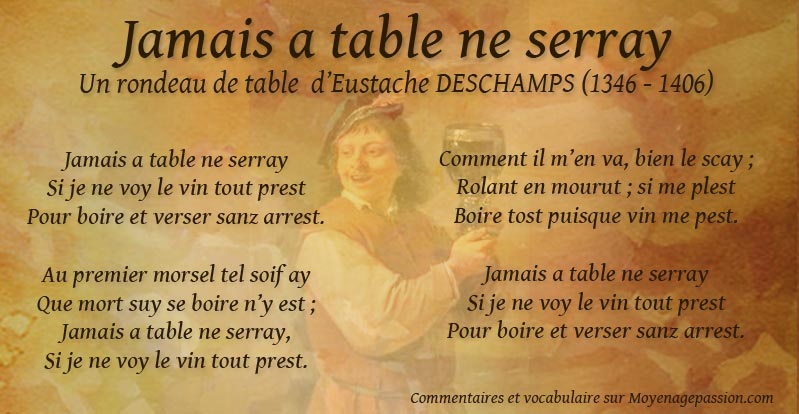

ujourd’hui, nous prenons la direction du Moyen Âge tardif pour un rondeau « de table » d’Eustache Deschamps. Si le petit employé de cour du XIVe siècle, qui fut aussi bailli de Senlis, nous a gratifié d’un grand nombre de poésies moralistes, il en a aussi laissé d’autres largement plus légères. Il faut dire que notre auteur est prolifique ; il a versifié à peu prés sur tout et, dans son legs de plus de mille ballades, on en trouve un certain nombre sur le thème du jour : plaisirs de la table, mets variés et bonne chère, qui, pour lui, ne vont jamais sans le vin, comme il l’affirmera encore dans ce rondeau.

ujourd’hui, nous prenons la direction du Moyen Âge tardif pour un rondeau « de table » d’Eustache Deschamps. Si le petit employé de cour du XIVe siècle, qui fut aussi bailli de Senlis, nous a gratifié d’un grand nombre de poésies moralistes, il en a aussi laissé d’autres largement plus légères. Il faut dire que notre auteur est prolifique ; il a versifié à peu prés sur tout et, dans son legs de plus de mille ballades, on en trouve un certain nombre sur le thème du jour : plaisirs de la table, mets variés et bonne chère, qui, pour lui, ne vont jamais sans le vin, comme il l’affirmera encore dans ce rondeau.

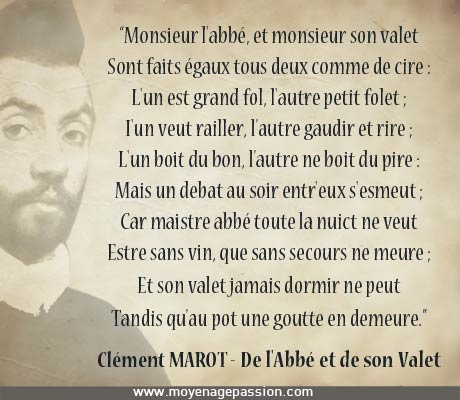

Sujet : humour, poésie, épigramme, moyen-français, dizain, poésie satirique, satire religieuse, mentalités médiévales,

Sujet : humour, poésie, épigramme, moyen-français, dizain, poésie satirique, satire religieuse, mentalités médiévales, our égayer cette journée, nous vous proposons une épigramme et même un dizain de Clément Marot. Dans cette poésie courte et pleine de sel, le poète de Cahors se riait ouvertement du goût immodéré pour la boisson d’un Abbé et de son valet.

our égayer cette journée, nous vous proposons une épigramme et même un dizain de Clément Marot. Dans cette poésie courte et pleine de sel, le poète de Cahors se riait ouvertement du goût immodéré pour la boisson d’un Abbé et de son valet.

encore, la critique se fait depuis l’intérieur des valeurs chrétiennes avec l’espoir tacite, ou plus clairement exprimé, de voir les choses se bonifier ou se réformer.

encore, la critique se fait depuis l’intérieur des valeurs chrétiennes avec l’espoir tacite, ou plus clairement exprimé, de voir les choses se bonifier ou se réformer. Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, ouvrage, manuscrit ancien. vin, médecine préventive.

Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, ouvrage, manuscrit ancien. vin, médecine préventive. ien avant d’être chargé des fortes valeurs religieuses et symboliques chrétiennes qu’on lui connait, depuis l’antiquité grecque et même avant Galien (1), le vin avait trouvé une place de choix dans le champ médicinal. Au delà du simple plaisir gustatif et enivrant qu’on lui trouvait, on lui reconnaissait ainsi des vertus préventives certaines et il pouvait même déjà intervenir plus directement dans certaines préparations médicinales ou même être prescrit, allongé de quelques autres ingrédients, comme une véritable médecine.

ien avant d’être chargé des fortes valeurs religieuses et symboliques chrétiennes qu’on lui connait, depuis l’antiquité grecque et même avant Galien (1), le vin avait trouvé une place de choix dans le champ médicinal. Au delà du simple plaisir gustatif et enivrant qu’on lui trouvait, on lui reconnaissait ainsi des vertus préventives certaines et il pouvait même déjà intervenir plus directement dans certaines préparations médicinales ou même être prescrit, allongé de quelques autres ingrédients, comme une véritable médecine.