« Maintenant nous allons travailler à rendre pure et parfaite la matière imparfaite »

Petit Traité d’Alchimie, intitulé « Miroir de l’Alchimie ».

Citation médiévale prêtée au « Doctor Mirabilis » Roger Bacon, savant, philosophe et alchimiste du XIIIe siècle, (1214-1292) mais qui à l’évidence ne lui appartient pas.

Quand les auteurs se changent en corpus

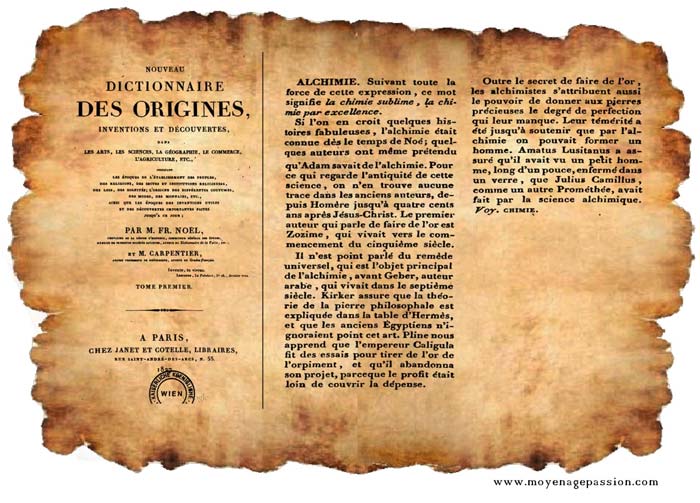

Concernant cette citation que nous vous livrons ici et le fait qu’elle aurait été écrite par Roger Bacon, les mêmes flottements ont existé même si l’hypothèse semble en être, aujourd’hui, définitivement écartée. L’ouvrage, pas d’avantage que la citation présente en tête de cet article, ne sont de lui. Cette dernière est, en revanche, réellement tirée de l’ouvrage que l’on appelle le Miroir de l’Alchimie (Speculum alchimiae) qui aurait été écrit, en réalité, au XVe siècle et ne peut donc être contemporain du vrai Roger Bacon décédé, quant à lui, près de 300 ans avant, sauf à croire qu’il ait, en secret, découvert la pierre philosophale et l’immortalité. Mais ce sont des légendes qui courent pour l’instant plus sur Nicolas Flamel que sur le célèbre « Doctor admirable » du XIIIe siècle.

Alchimie & mystique de la transformation

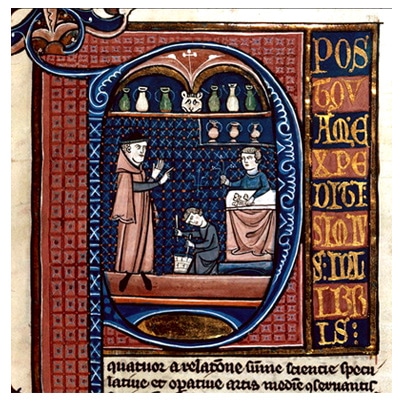

Quoiqu’il en soit, cette citation résume, en une ligne, l’objet autant ambitieux que fascinant de l’Alchimie. Pour en avoir une vision plus juste et plus complète de cette science médiévale, il faudrait encore ajouter que la perfection recherchée était, bien sûr, une perfection divine. Je dis que cet objet est fascinant parce que, même si l’Alchimie a souvent pris, sous des odeurs de souffre, les dehors de la recherche obscure et quelquefois obsessionnelle de l’or ou de l’immortalité, et même si elle a été, il est vrai, noyauté par une ribambelle d’imposteurs qui lui ont fait du tord, dans sa Maestria, son ambition réelle était bien plus profonde et spirituelle. A la faveur des incompréhensions qu’elle a suscité, il faut encore ajouter l’hermétisme de son langage autant que de ses

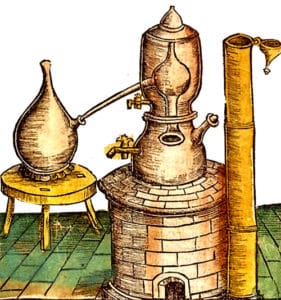

Une chose demeure certaine, que le but soit ou non atteint et que l’on tende l’oreille aux mystérieuses légendes de ses grands ayant trouvé la pierre philosophale, devenu riche et peut-être immortel comme on le dit d’Hermès Trismégiste (encore un corpus!) à Nicolas Flamel, cette science médiévale aura favorisé de nombreuses découvertes qui sont venues, au fil des manipulations de la matière, comme les conséquences accessoires ou les accidents d’une recherche bien plus vaste et ambitieuse : découverte de quantité de solutions acides, citrique, sulfurique, chlorhydrique, acétique, …, et encore, gaz carbonique, potasse, phosphore, eau de vie, sans parler des applications cosmétiques et médicinales, etc, La liste est longue.

L’alchimie, ancêtre de la Chimie ?

« L’alchimie, aussi bien que l’astrologie et la magie, doit être considérée comme une science traditionnelle. Elle doit être définie en fonction de ses rapports avec les structures et les valeurs des sociétés et des civilisations de type traditionnel, orientales et occidentales, antiques et médiévales où elle est née et où elle s’est développée. Il faut donc la considérer en fonction de ses propres critères et se garder de la réduire à nos systèmes. »

René Alleau, historien des sciences, (voir article ici sur universalis)

L’Alchimie était-elle « simplement » l’ancêtre de la chimie ? Peut-on simplement la réduire à cela ? C’est ue définition commode et souvent entendue. Je ne le crois pas. Factuellement, elle a, certes, donné naissance à la chimie mais les sciences modernes sont nées dans une rupture matérialiste et rationaliste d’avec leurs aïeules. L’Alchimie n’est pas simplement la Chimie, une fois Dieu « ôté » ou quelques croyances soustraites. Bien sûr, à l’évidence, cette science médiévale, pour peu qu’on veuille avec René Alleau, encore lui prêter ce caractère de science, date d’un temps où l’objet de la science n’était pas dissocié de la recherche du divin et où, dans les mystères de l’univers, c’est toujours, au bout du compte, le divin que l’on cherchait, que l’on voyait à l’oeuvre et que l’on finissait, invariablement, par trouver, dedans les découvertes comme face aux mystères. Mais quand je dis que la Chimie n’est pas simplement « l’Alchimie moins Dieu », en dehors de la complexité des opérations auxquelles elle se livrait et de l’intentionnalité qui les sous-tendait et qui en font bien plus qu’une Chimie balbutiante, il demeure aussi évident que la pratique de la science moderne n’a pas évacué, tout à fait, certains questionnements chez l’ensemble de ses chercheurs.

Il aura fallu sans doute quelques siècles pour que la jeune science matérialiste et rationaliste, né d’un « schisme » et ayant commencé à faire le deuil de ses vieilles luttes au corps à corps avec les institutions religieuses, s’ouvre à nouveau et admette que la question du divin n’est toujours pas tranchée de manière irrévocable par son exercice. Cette question continue d’appartenir, au fond, à chacun de ses chercheurs et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les sciences de la nature ne peuvent plus tout à fait se contenter de l’hégémonie du seul matérialisme. Albert Einstein, repensant la matière dans l’espace quantique et les mystères de la lumière et du temps, nous parlait de Divin, mais il n’est pas le seul de tout ceux qui cherchent à prêter à la marche de l’univers quelques mystères ou quelques lois à l’oeuvre, qui relève d’autre chose que de

la simple mécanique hasardeuse. De la même façon, une certaine biologie née récemment tente de repenser les lois de la vie en

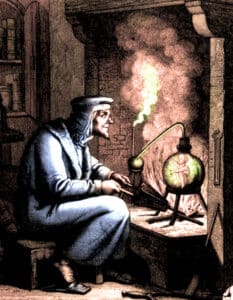

(ci-contre gravure du XIXe, (colorisée par nos soins) qui représente le Faust de Goethe créant un Homunculus)

Au fond, on pourrait dire que Dieu reste dans la chimie, s’il est dans le chercheur, à quoi un croyant me répondrait sans nul doute: « Mon jeune ami, que le chercheur y prête foi ou non , Dieu est dans chaque chose et n’attend pas que l’homme croit en lui pour être », mais ceci est un autre débat. En tout cas, pour toutes ces raisons, on ne peut plus simplement réduire à la fois la Chimie et l’Alchimie à des définitions matérialistes et rationalistes: la chimie n’est pas l’Alchimie moins Dieu, pas d’avantage que la vieille science médiévale n’est simplement la Chimie enrobée d’une couche de foi.

Pour en revenir à cette citation du Miroir de l’Alchimie et concernant le grand Roger Bacon, il a également comme de nombreux savants et érudits du monde médiéval pratiqué l’Alchimie. On ne prête toujours qu’aux riches.

En vous souhaitant une belle journée!

Frédéric Effe

Pour moyenagepassion.com

« L’ardente passion, que nul frein ne retient, poursuit ce qu’elle veut et non ce qui convient. »

Publilius Syrus Ier s. av. J.-C

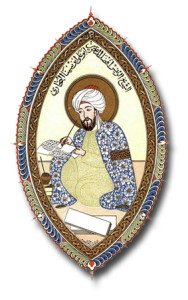

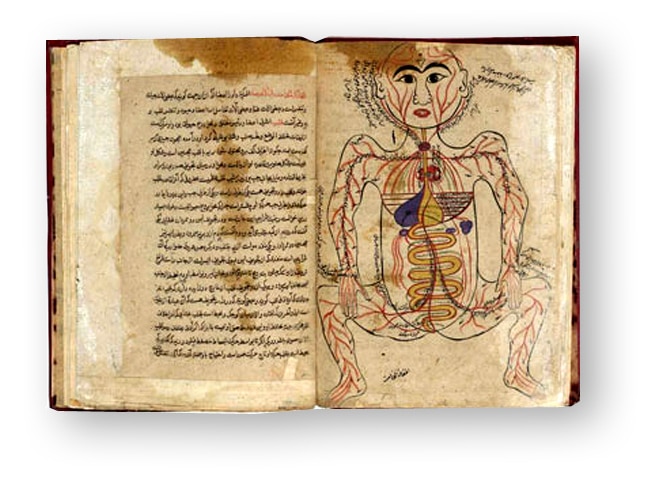

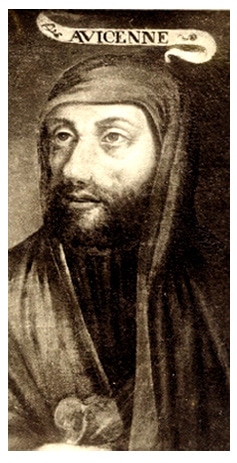

En vérité, et sans risquer de tomber dans les superlatifs outranciers, nous sommes avec Avicenne en présence d’un véritable génie. Très tôt et dès l’âge de 11 ans, il se passionnera, seul, de sciences naturelles et de médecine. Quelques années après, on le retrouvera, à l’âge de 16 ans, étudiant avec les plus grands médecins. D’aucuns disent même qu’il les dirigeait déjà. Réputé posséder toutes les sciences connues à l’âge de 18 ans, il rédigera à 21 ans son premier traité de philosophie en vingt volumes! Et même si la nécessité de survivre le poussera à occuper d’autres emplois prestigieux dans l’administration, il y excellera aussi. Il brillera notamment dans des fonctions de ministre qui lui vaudront de tomber dans les jeux de pouvoir, attisant les jalousies et s’attirant les foudres de certains de ses contemporains, au risque d’y laisser sa vie et de devoir fuir. Poursuivi, puis gracié, il sera même emprisonné à nouveau, plus tard, par l’émir Sama Ad Dwala pour avoir refusé d’être son ministre. Malgré la charge de ses fonctions et toutes ses vicissitudes, Avicenne continuera pourtant à se passionner sans relâche de science, de médecine, de physique, de métaphysique, de logique et de philosophie, travaillant à ses affaires le jour et à ses passions la nuit.

En vérité, et sans risquer de tomber dans les superlatifs outranciers, nous sommes avec Avicenne en présence d’un véritable génie. Très tôt et dès l’âge de 11 ans, il se passionnera, seul, de sciences naturelles et de médecine. Quelques années après, on le retrouvera, à l’âge de 16 ans, étudiant avec les plus grands médecins. D’aucuns disent même qu’il les dirigeait déjà. Réputé posséder toutes les sciences connues à l’âge de 18 ans, il rédigera à 21 ans son premier traité de philosophie en vingt volumes! Et même si la nécessité de survivre le poussera à occuper d’autres emplois prestigieux dans l’administration, il y excellera aussi. Il brillera notamment dans des fonctions de ministre qui lui vaudront de tomber dans les jeux de pouvoir, attisant les jalousies et s’attirant les foudres de certains de ses contemporains, au risque d’y laisser sa vie et de devoir fuir. Poursuivi, puis gracié, il sera même emprisonné à nouveau, plus tard, par l’émir Sama Ad Dwala pour avoir refusé d’être son ministre. Malgré la charge de ses fonctions et toutes ses vicissitudes, Avicenne continuera pourtant à se passionner sans relâche de science, de médecine, de physique, de métaphysique, de logique et de philosophie, travaillant à ses affaires le jour et à ses passions la nuit. De fait, ce talentueux savant médecin iranien du moyen-âge laissera derrière lui une œuvre qui, si elle ne nous est pas parvenue entière, demeurera encyclopédique; on dit d’ailleurs de lui qu’il écrivait en tout lieu et sans relâche, et qu’il était aussi capable de citer parfaitement Aristote dans le texte sans autre support que sa mémoire. On lui prête plus de 150 ouvrages en arabe et plus d’une vingtaine en persan; il traduira également Gallien ou Hippocrate, étant, comme de nombreux savants orientaux de son temps, influencé par la pensée des philosophes grecs et leurs textes.

De fait, ce talentueux savant médecin iranien du moyen-âge laissera derrière lui une œuvre qui, si elle ne nous est pas parvenue entière, demeurera encyclopédique; on dit d’ailleurs de lui qu’il écrivait en tout lieu et sans relâche, et qu’il était aussi capable de citer parfaitement Aristote dans le texte sans autre support que sa mémoire. On lui prête plus de 150 ouvrages en arabe et plus d’une vingtaine en persan; il traduira également Gallien ou Hippocrate, étant, comme de nombreux savants orientaux de son temps, influencé par la pensée des philosophes grecs et leurs textes.

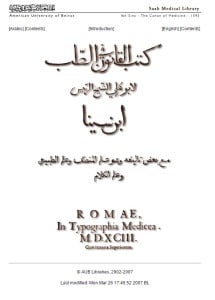

Harvey achèvera de signer la fin du canon comme œuvre de référence en matière médicale, en remettant notamment en cause les préceptes de la « théorie des humeurs ». A titre anecdotique, on trouvera pourtant encore à Bruxelles, jusqu’au début du XXe siècle, un cours sur la médecine d’Avicenne même si l’on convient que les progrès de la science occidentale, à compter de la renaissance, lui auront définitivement fait perdre les belles lettres de noblesse qu’il aura su tenir dans la médecine occidentale pendant plus de cinq siècles.

Harvey achèvera de signer la fin du canon comme œuvre de référence en matière médicale, en remettant notamment en cause les préceptes de la « théorie des humeurs ». A titre anecdotique, on trouvera pourtant encore à Bruxelles, jusqu’au début du XXe siècle, un cours sur la médecine d’Avicenne même si l’on convient que les progrès de la science occidentale, à compter de la renaissance, lui auront définitivement fait perdre les belles lettres de noblesse qu’il aura su tenir dans la médecine occidentale pendant plus de cinq siècles. hilosophe, savant, médecin, linguiste, grammairien, astrologue et alchimiste anglais du XIIIe siècle, Roger Bacon est un franciscain qui se démarque de son époque par son génie et l’étendue de son savoir.

hilosophe, savant, médecin, linguiste, grammairien, astrologue et alchimiste anglais du XIIIe siècle, Roger Bacon est un franciscain qui se démarque de son époque par son génie et l’étendue de son savoir.

Du point de vue de la mécanique et quelques siècles avant Léonard de Vinci, il aurait même spéculé sur la possibilité de créer des machines volantes ou des véhicules à propulsion mécanique. En réalité, il y a tant à dire sur l’oeuvre et la vie de ce savant du moyen-âge que nous y consacrerons bientôt un portrait plus complet.

Du point de vue de la mécanique et quelques siècles avant Léonard de Vinci, il aurait même spéculé sur la possibilité de créer des machines volantes ou des véhicules à propulsion mécanique. En réalité, il y a tant à dire sur l’oeuvre et la vie de ce savant du moyen-âge que nous y consacrerons bientôt un portrait plus complet.