Période : XIIe, XIIIe siècle, moyen-âge central

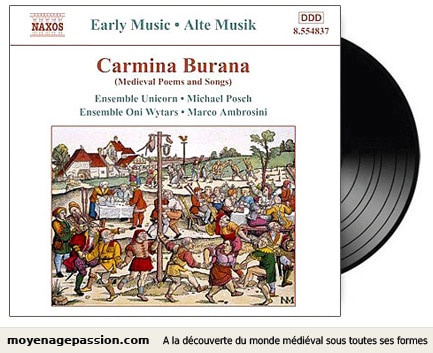

Titre : Tempus Est iocundum Carmina Burana

Manuscrit ancien : Codex Buranus 179

Compositeur : Carl Orff (Karl)

Interprètes : Oni Wytars & ensemble Unicorn

Bonjour à tous,

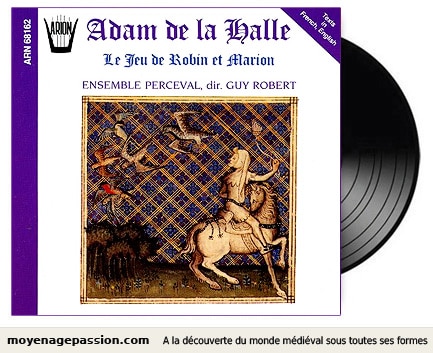

La formation Oni Wytars en collaboration

avec l’ensemble Unicorn

Formé en 1983 en Allemagne, par le compositeur, musicien et vielliste Marco Ambrosini, l’ensemble Oni Wytars se dédie à un répertoire qui va du monde médiéval à celui de la renaissance, en élargissant son champ d’investigation musical et instrumental au berceau méditerranéen et à des pièces en provenance du monde byzantin ou de l’Est de l’Europe. La qualité des artistes qui le composent les ont amenés à participer à des concerts ou productions en collaboration avec d’autres formations, et ils font eux-même appel, à l’occasion, à d’autres musiciens ou formations comme ici dans cette interprétation de Carmina Burana avec l’ensemble Unicorn.

Pour faire partager sa passion, Oni Wytars organise encore des

Les paroles de Tempus est iocundum

et leur traduction adaptation en français

Tempus est iocundum,

o virgines,

modo congaudete

vos iuvenes.

Le temps est joyeux,

O vierges,

Réjouissez-vous avec

Vos jeunes hommes.

Oh – oh, totus floreo,

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Oh, oh, oh !

Je fleuris entièrement !

De mon tout premier amour

Je brûle ardemment !

Un nouvel, nouvel amour

Est ce dont je meure.

Mea me comfortat

promissio,

mea me deportat

negatio.

Je suis réconfortée

Par ma promesse,

Je suis abattue par mon refus

Oh – oh, totus floreo,

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Oh, oh, oh !

Je fleuris entièrement !

De mon tout premier amour

Je brûle ardemment !

Un nouvel, nouvel amour

Est ce dont je meure.

Tempore brumali

vir patiens,

animo vernali

lasciviens.

Au solstice d’hiver

L’homme patient,

Par l’esprit printanier

Devient folâtre.

Oh – oh, totus floreo,

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Oh, oh, oh !

Je fleuris entièrement !

De mon tout premier amour

Je brûle ardemment !

Un nouvel, nouvel amour

Est ce dont je meure.

Mea mecum ludit

virginitas,

mea me detrudit

simplicitas.

Ma virginité

Me rend folâtre,

Ma simplicité

Me retient.

Oh – oh, totus floreo,

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Oh, oh, oh !

Je fleuris entièrement !

De mon tout premier amour

Je brûle ardemment !

Un nouvel, nouvel amour

Est ce dont je meure.

Veni, domicella,

cum gaudio;

veni, veni, pulchra,

iam pereo.

Viens, ma maîtresse,

Avec joie,

Viens, viens, ma toute belle,

Déjà je me meure !

Oh – oh, totus floreo,

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Oh, oh, oh !

Je fleuris entièrement !

De mon tout premier amour

Je brûle ardemment !

Un nouvel, nouvel amour

Est ce dont je meure.

Oh, oh, oh, une belle journée à tous!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes