Sujet : Cantigas de Santa Maria, galaïco-portugais, culte marial, miracle, Sainte-Marie, monastère englouti.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X (1221-1284)

Titre : Assí pód’ a Virgen so térra guardar… cantiga de Santa Maria 226

Interprète : Musica Antigua, Eduardo Paniagua

Album : Merlin-Celtic Cantigas, Alfonso el Sabio (2006)

Bonjour à tous,

ous vous entraînons, une fois de plus, vers l’Espagne médiévale, pour y découvrir une nouvelle Cantiga de Santa Maria d’Alphonse X : la cantiga 226. Comme on le verra, il s’agit d’un des récits de miracles les plus spectaculaires du célèbre corpus de chants à la vierge.

Dans cet article, vous trouverez une étude détaillée de la Cantiga de Santa Maria 226 avec sa partition ancienne et ses sources manuscrites, une traduction en français actuel, mais aussi une belle version en musique. Avant d’avancer sur tout cela, disons quelques mots des cantigas qu’Alphonse X dédia à la la vierge.

Qui a écrit les Cantigas de Santa Maria ?

Dans le courant du XIIIe siècle, le souverain de Castille aurait compilé, écrit et mis en musique lui-même, des récits de miracles variés dont un grand nombre semble provenir de lieux de pèlerinage ou d’histoires qui couraient sur les routes de la chrétienté médiévales et même au delà.

Même s’il est communément admis qu’Alphonse X en a composé une partie, les érudits et historiens sont encore divisés sur la paternité de l’ensemble des Cantigas de Santa Maria au souverain de Castille. Ce dernier est, par ailleurs, à l’origine d’un certain nombre d’autres chansons dont l’attribution est certaine (voir Manselina sur la piste de Maria la Balteira). On est donc certain qu’il composait et s’adonnait à la poésie.

Du point de vue du corpus, l’œuvre d’Alphonse X regroupe plus de 400 chants mariaux. La grande majorité d’entre eux sont des récits de miracles (plus de 350). Dans les manuscrits les plus complets, ils sont rythmés par des chants de louanges qui reviennent à intervalles réguliers (un peu plus de 60). Aujourd’hui, ces chants à Marie venus d’Espagne, demeurent un témoignage vibrant du culte marial du Moyen Âge central, de la langue galaïco-portugaise et de la musique de cette période.

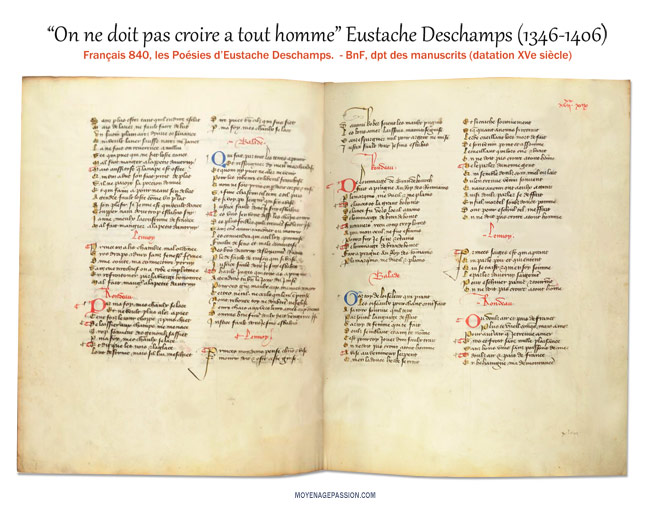

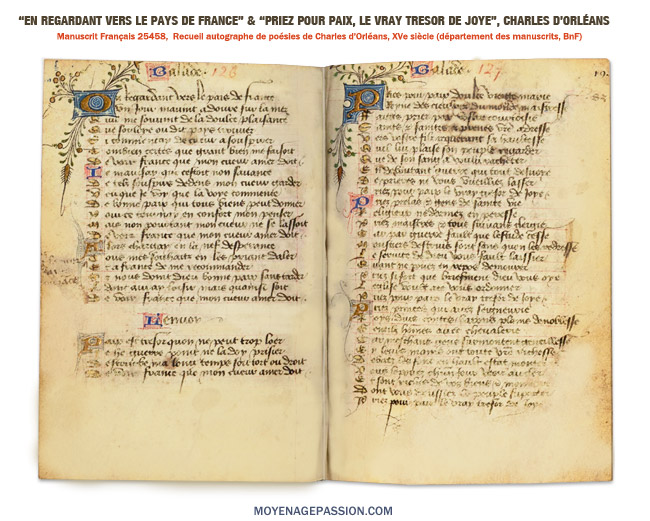

Aux sources manuscrites des Cantigas

Les Cantigas de Santa Maria et leur notation musicale ont traversé le temps grâce à quelques manuscrits superbement conservés. On en compte quatre, tous datés de la dernière partie du XIIIe siècle :

- Le Manuscrit de Tolède (To) : sous la référence ms 10069, il s’agit du manuscrit le plus daté ou de la première compilation. On y trouve quelques 120 pièces et il est conservé à la Bibliothèque Nationale de Madrid.

- Le Codice Rico (T) : sous la référence T.j.1, ce superbe codex présente un peu moins de 200 cantigas de Santa Maria (195) avec leur partition et de nombreuses enluminures. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque royale de l’Escurial (Espagne).

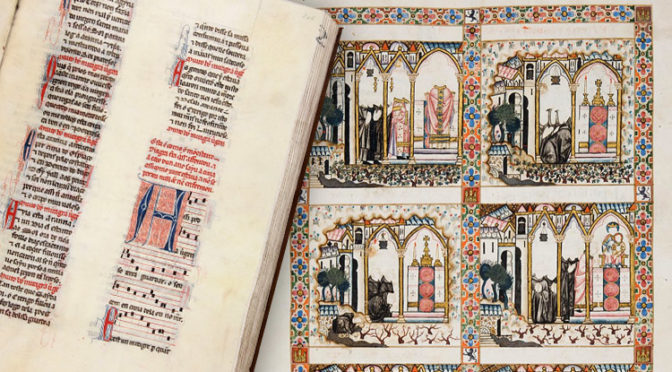

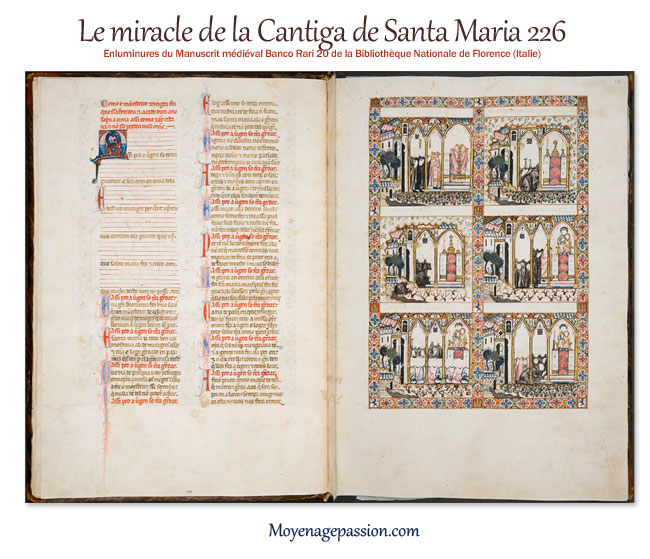

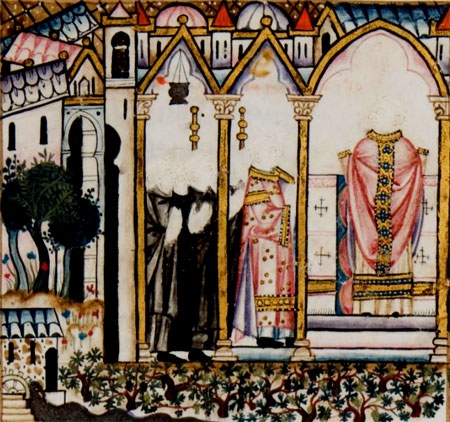

- Le Manuscrit de Florence (F) : ce manuscrit, conservé à la Bibliothèque National de Florence sous la référence Banco Rari 20, présente un peu plus de 100 cantigas de Santa Maria dont quelques variantes et inédites.

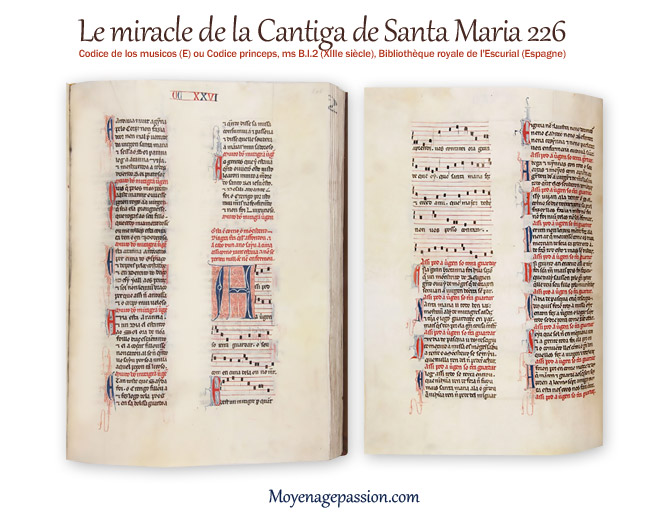

- Le Codice de los Musicos ou Codice princeps (E) : sous la référence ms B.I.2 (ou j.b.2 ), ce codice est le plus complet de tous les manuscrits. Il présente 406 cantigas avec miniatures et partitions d’époque et se trouve également conservé à la Bibliothèque royale de l’Escurial.

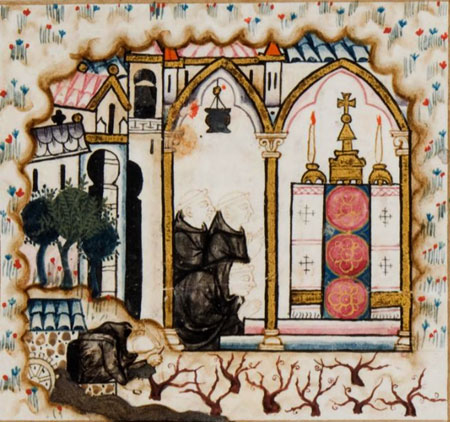

Dans cet article, nous vous présentons les sources manuscrites de la Cantiga de Santa Maria 226 dans le Codice de los Musicos (partition et texte) ainsi que dans le Manuscrit de Florence (texte, enluminures mais partition non achevée).

La Cantigas de Santa Maria 226 ou le miracle du monastère englouti

Le récit de la Cantiga de Santa Maria 226 nous invite du côté de l’Angleterre. A quelque temps de Pâques, ce chant marial nous propose un miracle pour le moins spectaculaire, sinon le plus spectaculaire, de tout le corpus des cantigas d’Alphonse X. Il a pour thème cette période particulière du calendrier chrétien qu’est la résurrection et l’illustre d’une manière plutôt étonnante.

L’histoire de la cantiga 226 en quelques mots

Un jour de Pâques alors que les frères dévots d’un grand monastère donnaient une messe pour célébrer dignement le jour saint, la terre s’ouvrit et le monastère fut totalement englouti sous elle. Tremblements de terre, effondrement de terrain, phénomène surnaturel ? La Cantiga de Santa Maria 226 semble plutôt suggérer que Dieu le voulut ainsi pour démontrer aux yeux des croyants son grand pouvoir et celui de Marie.

Plus aucune trace du monastère du dehors, la terre s’était refermée sur lui. Cependant, à l’intérieur, la vie continua sans encombre. Les moines ne manquaient de rien et les lieux étaient parfaitement conservés. Les vignes restaient prospères, les moulins fonctionnaient et même le soleil continuait d’y briller. Ainsi donc, nous dit le poète, la sainte pourvoyait aux frères en toute chose et nul ne devint fou, ni ne tomba malade. Les moines furent même assurés qu’ils n’étaient pas morts et que tout allait bien.

Un an plus tard, à l’occasion d’une nouvelle messe de Pâques, les frères retournèrent en leur église pour y célébrer, de nouveau, la résurrection – non pas seulement celle de Dieu, mais aussi, symboliquement, celle de leur lieu de culte. La Sainte fit, en effet, ressurgir le monastère à la lumière et sur la terre. Alors, venus de loin, tous purent contempler le miracle et l’étendue du pouvoir de Marie et la louer.

Une légende bretonne à l’origine de ce Miracle ?

Il est probable que certaines légendes bretonnes aient inspiré Alphonse X pour ce miracle à la nature particulièrement épique ou mythique, selon les points de vue. Certains érudits l’avancent en tout cas. On peut penser à certains récits de cités submergées par les flots comme, par exemple, celui de la cité d’Ys et sa cathédrale engloutie.

Ys, la légende de la cité engloutie

On la connait plusieurs variantes de cette légende bretonne. Dans une version sans doute déjà christianisée, son histoire met en scène une princesse du nom de Dahut. S’étant adonnée à de nombreuses pratiques impies (meurtre de ses amants, sacrifices, rites magiques, …1), un jour de grande tempête, la jeune femme aurait fini par se laisser séduire par le diable lui étant apparu sous la forme d’un beau chevalier.

Ys était alors une ville côtière protégée de la colère des flots par une puissante digue. Hélas ! sous l’influence du Malin dont elle s’était entichée, Dahut aurait dérobé les clefs des remparts à son père, le roi Gradlon, et ouvert en grand les portes de la cité. Ys aurait alors été engloutie sous les flots. Le roi aurait réussi à en réchapper mais pas la jeune princesse emportée par les flots et le gros temps. Gradlon se serait établi ailleurs pour y noyer son chagrin. Cependant, certains jours, on pourrait encore entendre tinter les cloches de la cathédrale engloutie de la cité d’Ys.

Une fois de plus, il existe de nombreuses variantes de ce type de légendes dans la matière de Bretagne. Certaines mentionnent des tremblements de terre. Faut-il voir dans le miracle de la Cantiga 226 une parabole partie d’une idée similaire pour démontrer que Dieu et la Sainte peuvent, à volonté, submerger ou faire ressurgir des lieux entiers et leurs dévots avec ? Ici, la date de Pâques viendrait encore renforcer la nécessité de la dévotion, en ajoutant le moment de la résurrection et son symbole.

Autres sources latines et françaises

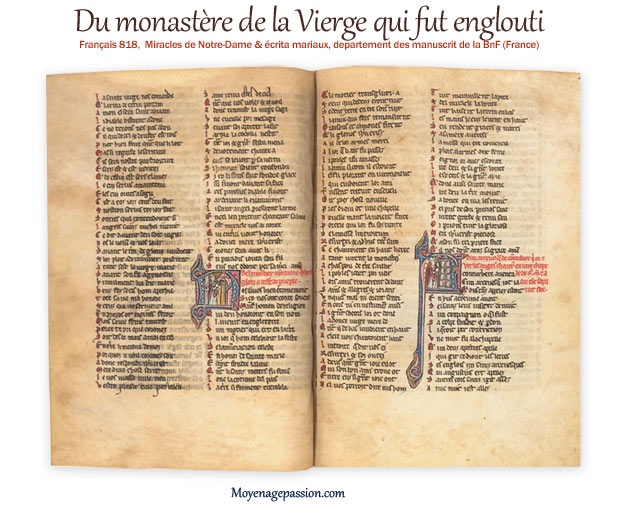

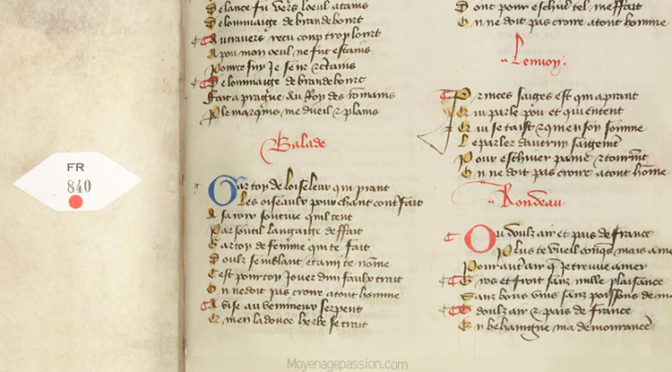

Il nous reste difficile d’affirmer si cette légende est à l’origine de l’inspiration d’Alphonse X. C’est plus une simple piste qu’une véritable hypothèse. En matière de sources latines ou vernaculaires, on trouve encore la trace de ce miracle dans un certain nombre de manuscrits médiévaux français.

On citera notamment un miracle marial du ms Français 818 (daté lui aussi du XIIIe siècle). Ce récit reprend, très directement le thème du monastère englouti : Del mostier nostre dame que terre transgloti o molt de pueple.2

Cantigas celtes & cantigas de Bretagne,

Musica Antigua & Eduardo Paniagua

En matière musicale, on peut retrouver cette cantiga et son interprétation dans l’album Merlin y otras cantigas celtas d’Eduardo Paniagua et sa formation Musica Antigua.

En 2006, le talentueux musicien espagnol proposait un regroupement thématique des Cantigas de Santa Maria ayant des origines celtes ou Bretonnes.

Soutenu par une solide orchestration, cet album propose sur une durée d’un peu plus de 54 minutes, une sélection de dix chants mariaux donc quatre en version instrumentale. Le légendaire Merlin s’y fait même un place avec la Cantiga de Santa Maria 108. Pour information, nous avions déjà étudié ici la Cantiga de Santa Maria 23 issue de cette même production.

Cet album de Musica Antigua est encore édité mais il faut fouiller un peu pour le débusquer. Avec un peu de chance votre disquaire préféré pourra vous le procurer. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi le trouver en ligne sur les plateformes de streaming légales ou même à la vente sous forme CD sur certains sites. Voici un lien utile à cet effet: L’album Merlin-Celtic Cantigas de Musica Antigua.

La cantiga 226 en musique

Musiciens & artistes présents sur cet album

Jaime Muñoz (instruments à vents, flûte, cornemuse, chalémie, choeur), Josep María Ribelles (harpe), Ana Alcaide (vièle, nyckelharpa), David Mayoral (percussions), Cesar Carazo (chant), Isabel Urzaiz (chant), Carlos Beceiro (vielle à roue, saz), Xurxo Nuñez (tambour médiéval, percussions, bodhram), Eduardo Paniagua (choeur, flute ténor, cloches et percussions, direction musicale).

La Cantiga de Santa Maria 226

& sa traduction en français actuel

Esta é do mõesteiro d’ Ingratérra que s’ afondou e a cabo dun ano saiu a cima assí como x’ ant’ estava, e non se perdeu null’ hóme nen enfermou.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar

o séu, com’ encima dela ou no mar.

Cette cantiga nous parle d’un monastère d’Angleterre qui avait disparu sous terre et qui, un an après , a ressurgi à la surface tel qu’il était précédemment et aucun homme n’était tombé malade, ni n’était mort.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens (les siens, ses affaires)

Sous la terre, comme à sa surface ou dans les profondeurs de la mer

E dest’ un miragre per quant’ aprendí

vos contarei óra grande, que oí

que Santa María fez, e creed’ a mi

que maior deste non vos pósso contar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

A ce sujet, j’eu connaissance d’un très grand miracle

Que je vous conterai à présent,

Et que fit Sainte Marie et, croyez-moi,

Je ne pourrais vous conter un miracle plus grand que celui ci.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

Ena Gran Bretanna foi ũa sazôn

que un mõesteiro de religïôn

grand’ houv’ i de monges, que de coraçôn

servían a Virgen bẽeita sen par.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

En Grande Bretagne, il y eut une fois,

Un grand monastère de grande piété (?)

dont les moines, avec cœur,

Servaient la vierge bénite et sans égale.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

E Santa María, u todo ben jaz,

mostrava alí de miragres assaz

e tiínna o lógo guardad’ e en paz;

mais quis Déus por ela gran cousa mostrar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

Et Sainte Marie, en qui réside toute bonté,

Faisait en ce lieu assez de miracles.

Et le gardait sous sa protection et en paix.

Mais Dieu voulut montrer par elle , une chose plus admirable encore.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

Que día de Pasqua u Déus resorgiu,

começand’ a missa os monges, s’ abriu

a térr’ e o mõesteiro se somiu,

que nulla ren del non podéran achar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

Ainsi au jour de Pâques où Dieu ressuscita

Alors que les moines commençaient la messe,

La terre s’ouvrit et le monastère s’y enfonça

Au point qu’il n’en resta plus une seule trace.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

E lóg’ assí todo so térra entrou

que nĩũa ren de fóra non ficou;

mais Santa María alá o guardou

que niũa ren non pode del minguar,

Suite à cela, il entra complétement sous terre

De sorte qu’on ne voyait plus rien de lui, du dehors

Mais Sainte Marie la garda ainsi

Pour qu’il ne manque de rien.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

eigreja nen claustra neno dormidor

neno cabídoo neno refertor

nena cozinna e neno parlador

nen enfermería u cuidavan sãar,

Ni l’église, ni l’enceinte, ni le dortoir,

Ni la salle capitulaire, ni le réfectoire,

Ni la cuisine, ni le cloître

Ni l’infirmerie où ils allaient se soigner.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

adega e vinnas con todo o séu,

hórtas e moínnos, com’ aprendí éu,

guardou ben a Virgen, e demais lles déu

todo quant’ eles soubéron demandar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

Les caves et vignobles avec tous leurs biens

Les vergers et les moulins, comme on me l’a appris,

La Vierge protégea tout parfaitement, et leur donna en plus

Tout ce dont ils avaient besoin.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

E assí viían alá dentr’ o sól

como sobre térra; e toda sa pról

fazer-lles fazía, e triste nen fól

non foi nïún deles, nen sól enfermar

En plus de tout cela, de l’intérieur, ils voyaient le soleil

Comme s’ils avaient été sur la terre ; et elle leur accordait tout

Pour leur bien-être (avantage). Et aucun d’entre eux ne fut triste,

Ni ne sombra dans la folie, Ni ne tomba malade.

per ren non leixou mentre foron alá,

nen ar que morressen come os dacá

morrían de fóra, ca poder end’ há

de fazer tod’ esto e mais, sen dultar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

En rien, elle ne les abandonna tandis qu’ils étaient là-bas,

Elle ne leur dit pas non plus qu’ils étaient morts,

Pas plus que n’étaient morts ceux du dehors, car elle a le pouvoir

De faire tout cela et même plus, sans aucun doute.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

Un grand’ an’ enteiro assí os tẽer

foi Santa María; mais pois foi fazer

que dalí saíssen polo gran poder

que lle déu séu Fillo pola muit’ honrrar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

Une année entière, Sainte Marie les tint ainsi,

Et ensuite, elle fit en sorte

Qu’ils sortent de là par le grand pouvoir

Que son fils lui accorda pour l’honorer.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

Ca día de Pasqua, en que resorgir

Déus quis, foron todos a missa oír;

entôn fez a Virgen o logar saír

todo sobre térra como x’ ant’ estar

Au jour de Pâques (suivant) quand Dieu voulut ressusciter

Ils allèrent tous entendre la messe

Et c’est alors que la Vierge fit émerger de nouveau le lieu

Au dessus de la terre, à l’emplacement où il se trouvait précédemment.

soía, que sól non ên menguava ren.

E a gente toda foi alá porên,

e o convento lles contou o gran ben

que lles fez a Virgen; e todos loar

Et il ne manquait rien.

Et tous les gens furent alors jusqu’à l’endroit,

Et ceux du couvent leur contèrent

Combien la vierge avait été bonne avec eux et tous la louèrent.

Ainsi, la vierge peut protéger ses biens…

a foron porên como Madre de Déus

que mantên e guarda aos que son séus.

Porên a loemos sempr’, amigos méus,

ca esta nos céos nos fará entrar.

Assí pód’ a Virgen so térra guardar…

Ils louèrent à la mère de Dieu

Qui maintient et protègent ceux qui sont les siens.

Pour cela, mes amis, louons la toujours,

Car elle nous fera entrer au ciel.

Ainsi, la vierge peut protéger les siens

Sous la terre, comme à sa surface ou dans les profondeurs de la mer.

Retrouvez toutes les cantigas de Santa Maria étudiées à ce jour avec version musicales et traduction en français actuel.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes à tous,

- Voir The Drowning of the City of Ys ↩︎

- Voir Inglaterra en Algunas de las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X, Santiago Di Salvo, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. ↩︎