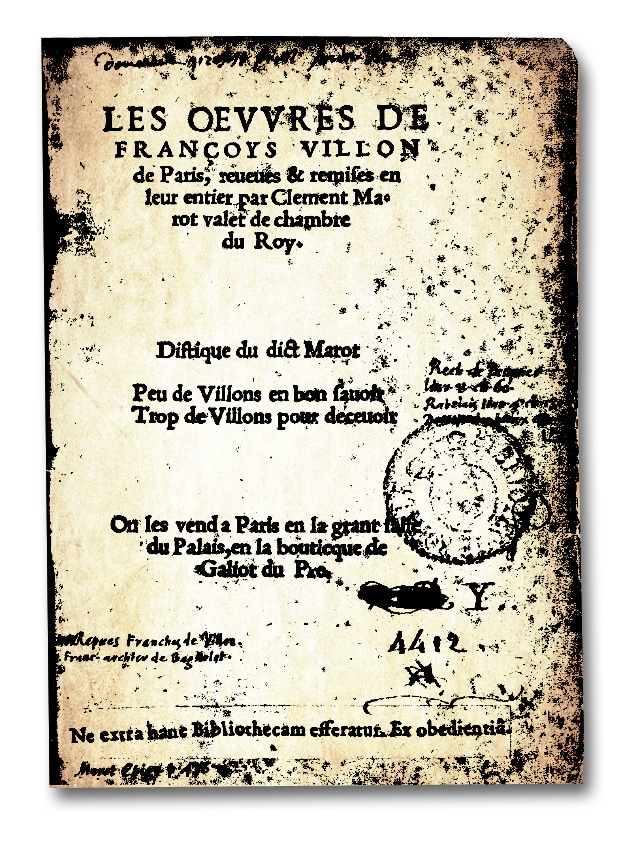

Auteur : François Villon (1431-?1463)

Titre : « Ballade des femmes de Paris »,

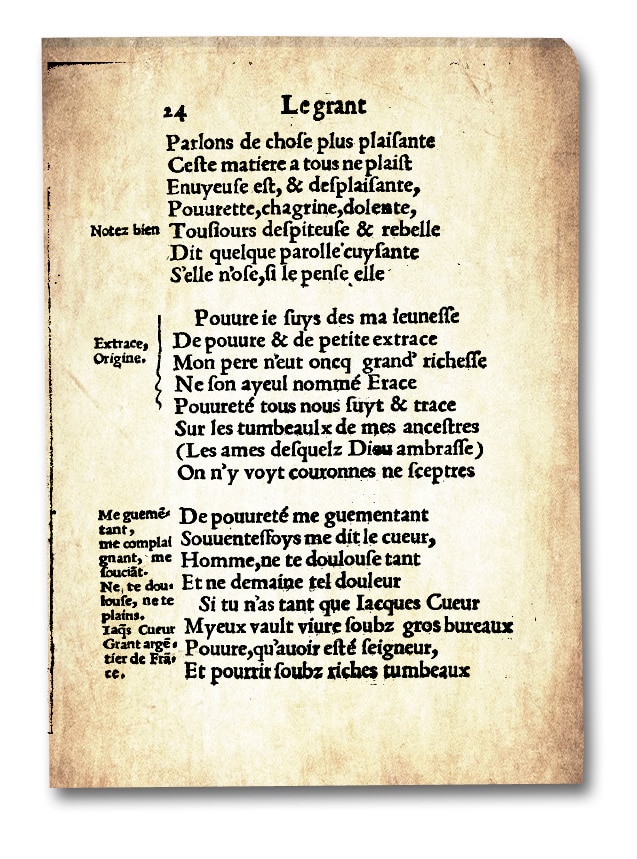

Le grand testament,

Période : moyen-âge tardif, XVe siècle.

Ouvrages : diverses oeuvres de Villon, PL Jacob (1854) , JHR Prompsault (1832), Pierre Champion (1913)

Bonjour à tous,

Légèreté et humour, c’est donc là que la Ballade des femmes de Paris que nous publions aujourd’hui, nous entraîne, pour une éloge du « talent » langagier des parisiennes d’alors et de leur verve, avec son refrain resté célèbre : il n’est bon bec que de Paris. « Reines du beau-parler, souveraines du caquet » comme le dira l’historien Pierre Champion dans son ouvrage François Villon sa vie et son temps, il y dépeindra aussi un poète, sillonnant les rues de la rive universitaire de Paris, à l’affût des belles bourgeoises, de leurs charmes et de leurs atours « coquettes, enjouées, charmantes, mises avec recherche ».

Tout cela étant dit, au vue des fréquentations et de l’univers dans lequel Villon aimait à évoluer, en fait de beau français châtié et bourgeois, il est bien plus sûrement question dans cette ballade de

« Quand nous les possédons encore, les registres des anciennes justices de Paris nous font connaître les commérages, les médisances qui devaient bien exciter la verve du poète. On y parle vertement. Les femmes de Paris, qui ont décidément « bon bec » sont promptes à se dire des injures, à se traite de sanglantes lices, des chiennes, de filles de chien, de paillardes, de ribaudes, de prêtresses… »

Pierre Champion, opus cité, Tome 1er (1913)

Bien que le français « standard » soit en général réputé avoir pour origine Paris, il faut sans doute, là encore, faire quelques différences entre le parler bourgeois et celui de la rue. Pour ce qui est de l’accent du Paris d’alors, on trouvera quelques éléments dans un ouvrage postérieur à la composition de cette ballade médiévale de Villon, signé de la main de l’éditeur, imprimeur et artiste Geoffroy Tory :

« Au contraire, les dames de Paris, en lieu de A prononcent E quand elles disent : Mon mery est à la porte de Peris et il se fait peier » Champfleury (1539).

Loin de ces parisiennes gouailleuses et dans un registre plus lyrique, en 1910, le compositeur Claude Debussy inclura cette poésie à ses trois ballades de François Villon.

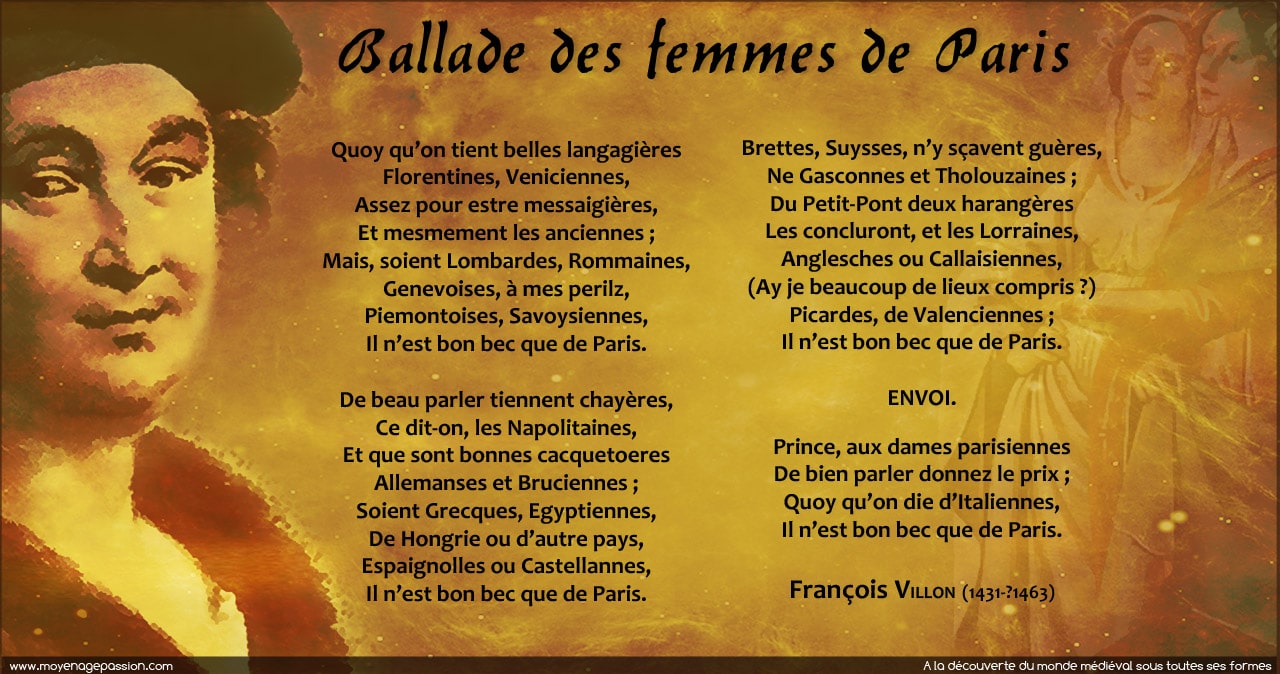

Ballade des femmes de Paris

Quoy qu’on tient belles langagières* (parleuses)

Florentines, Veniciennes,

Assez pour estre messaigières (1),

Et mesmement les anciennes ;

Mais, soient Lombardes, Rommaines,

Genevoises, à mes perilz,

Piemontoises, Savoysiennes,

Il n’est bon bec que de Paris.

De beau parler tiennent chayères (2)

Ce dit-on, les Napolitaines,

Et que sont bonnes cacquetoeres

Allemanses et Bruciennes ;

Soient Grecques, Egyptiennes,

De Hongrie ou d’autre pays,

Espaignolles ou Castellannes,

Il n’est bon bec que de Paris.

Brettes* (Bretonnes), Suysses, n’y sçavent guères,

Ne Gasconnes et Tholouzaines ;

Du Petit-Pont deux harangères

Les concluront, et les Lorraines,

Anglesches ou Callaisiennes,

(Ay je beaucoup de lieux compris ?)

Picardes, de Valenciennes ;

Il n’est bon bec que de Paris.

ENVOI.

Prince, aux dames parisiennes

De bien parler donnez le prix ;

Quoy qu’on die d’Italiennes,

Il n’est bon bec que de Paris.

(1) « ambassadrices » pour Prompsault, « entremetteuses » pour PL Jacob

(2) Siège réservé à des dignitaires, puissants, religieux. origine de Chaire.

Même si nous sommes déjà dans d’autres temps, plusieurs siècles après Villon, la tentation reste grande, à la lecture de cette ballade, d’évoquer des Piaf, des Monique Morelli ou encore des Arletty, en pensant à ces « bons becs de Paris ».

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

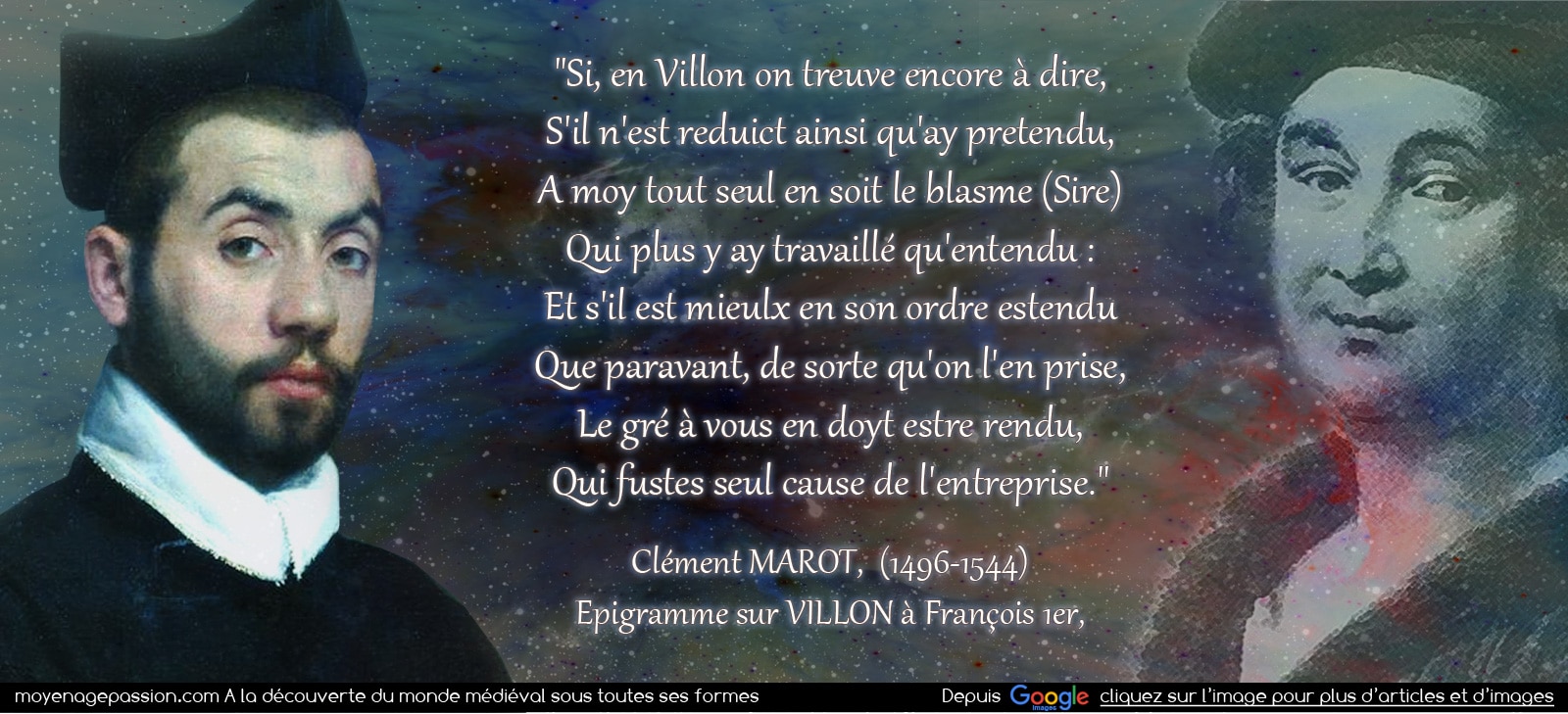

vec l’arrivée du mois de Mars, il sera bientôt temps de reprendre le chemin des événements et des fêtes médiévales qui nous reviennent déjà avec la promesse des beaux jours, mais comme il est encore un peu tôt pour le faire, nous publions aujourd’hui, une nouvelle épigramme de Clément Marot de Cahors que voici :

vec l’arrivée du mois de Mars, il sera bientôt temps de reprendre le chemin des événements et des fêtes médiévales qui nous reviennent déjà avec la promesse des beaux jours, mais comme il est encore un peu tôt pour le faire, nous publions aujourd’hui, une nouvelle épigramme de Clément Marot de Cahors que voici :