Sujet : chanson, musique, manuscrit de Bayeux, poésie courtoise, renouveau, moyen français, chant polyphonique.

Période : Moyen Âge tardif (XVe), Renaissance.

Auteur : Antoine de Févin (1470-1511?)

Titre : Il faut bien aimer l’oiselet, on doit bien aymer l’oysellet

Interprète : The Newberry Consort

Album : De Villon à Rabelais (2006).

Bonjour à tous,

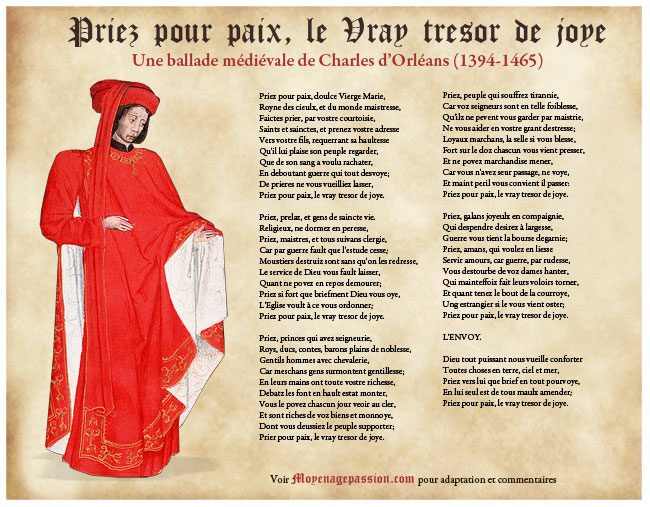

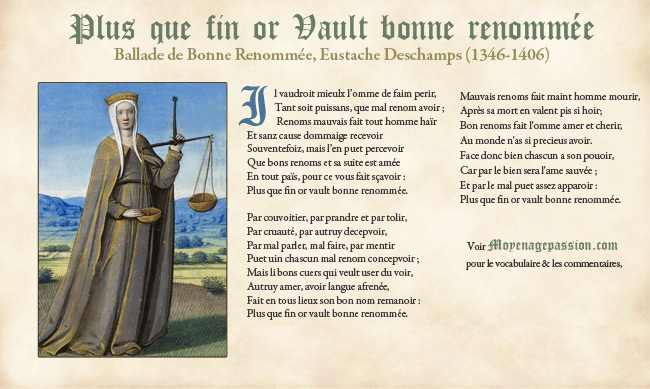

lors que mai, le mois annonciateur des beaux jours, s’enfuit déjà, nous essayons de le retenir encore un peu avec une chanson polyphonique de la toute fin du XVe siècle. Tirée du manuscrit de Bayeux, cette jolie pièce de l’hiver du Moyen Âge renoue avec la tradition lyrique courtoise initiée par les troubadours d’oc, bientôt suivis par les trouvères du nord de France.

Dans la poésie médiévale et dans l’art du Trobar, mai est le mois par excellence du renouveau printanier. Arbres qui reverdissent, fleurs nouvelles, oiselets gazouillant dans les bosquets, pour les poètes et les amants courtois, c’est aussi le temps le plus propice pour rêver d’amour et de nouvelles amourettes.

L’invitation d’un rossignol à chanter l’amour

Si cette chanson nous transporte à la fin du XVe siècle, comme dans de nombreuses chansons et pièces médiévales courtoises, c’est encore l’oiseau et son chant qui égayera, ici, le poète. « Il faut l’aimer » nous dit-il car il inspire les amants courtois par son chant amoureux.

Point de douleur ni de souffrance pour le loyal amant dans cette chansonnette renaissante. Le ton reste léger même si l’auteur nous rappelle que les médisants sont toujours à l’affut pour gâcher le plaisir des amants et leurs possibles idylles 1. Pas de courtoisie sans éternels jaloux : en amour médiéval, tout, même la nouveauté, semble décidemment se poser comme un éternel recommencement (voir La notion de nouveauté au Moyen Âge avec Michel Zink).

Au sources manuscrites de cette chanson

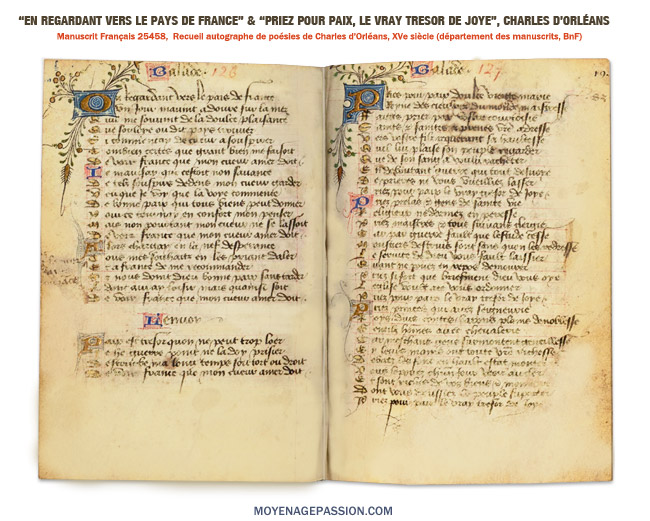

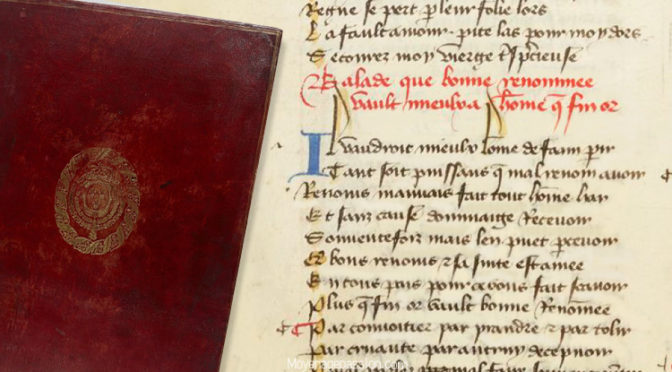

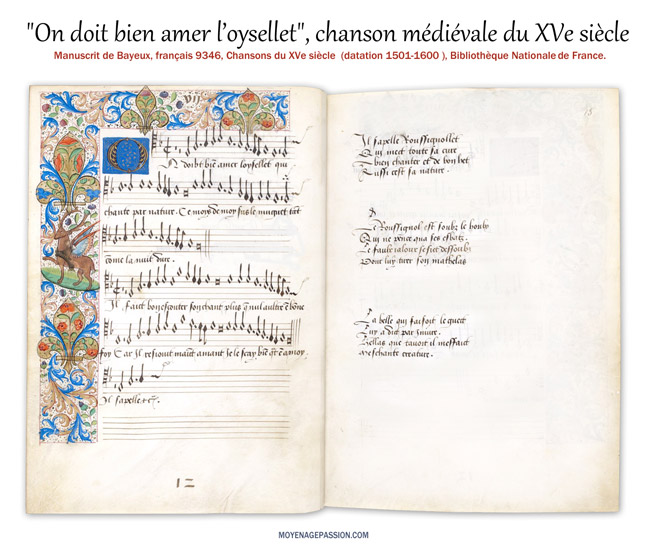

Pour les sources manuscrites, on pourra retrouver cette chanson dans le Manuscrit de Bayeux. Parfaitement conservé à la BnF sous la référence Français 9346, cet ouvrage du XVIe siècle joliment enluminé présente un peu plus de cent chansons annotées, sur des thèmes variés.

Au titre d’autres manuscrits d’intérêt, « il fait bon aimer l’oiselet » est aussi présent dans le Chansonnier de Françoise de Foix de la British Library. Sous la référence Ms. Harley 5242, cet ouvrage du XVIe siècle présente des œuvres de divers compositeurs de la fin du XVe siècle au début du XVIe : Jean-Marie Poirier, Pierre de La Rue, Alexander Agricola et Antoine de Févin auquel est attribuée la chanson du jour.

Le compositeur Antoine de Févin

Concernant cette chanson polyphonique à trois voix, elle est communément attribuée à Antoine de Févin. Tantôt, il en est considéré comme le compositeur, tantôt l’harmonisateur.

Au début du XVIe siècle, ce compositeur natif d’Arras officiait à la cour de Louis XII comme chanteur et comme prieur. On a souvent comparé sa musique à celle de Josquin des Prés dont il a pu être le disciple. Comme ce dernier, Antoine de Févin est rattaché à l’Ecole musicale franco-flamande et développe un goût marqué pour la polyphonie. Il laisse une œuvre riche de nombreuses messes, motets et pièces liturgiques en latin, mais également quelques dix-sept chansons polyphoniques en moyen français2 .

Pour la version en musique de notre chanson du jour, nous traversons l’Atlantique à la rencontre du Newberry Consort.

Le Newberry Consort

Musique du Moyen-Âge au XVIIe siècle

Le Newberry Consort a été formé en 1986 à Chicago, sous l’impulsion du musicologue Howard Mayer Brown et de la multi-instrumentiste passionnée de musiques anciennes Mary Springfels.

Durant ses 40 ans de carrière, la formation a exploré un répertoire musical qui va du Moyen Âge central jusqu’au XVIIe siècle, en incluant la période renaissante et baroque (voir plus d’informations ici). Très orienté sur l’ethnomusicologie et la volonté de partage des musiques anciennes, le Newberry Consort est également attaché à un certain nombre d’universités de la région de Chicago dans lesquelles il se produit régulièrement. L’ensemble propose également ses concerts et ses programmes aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique.

La Discographie du Newberry Consort

La discographie du Newberry Consort peut parâitre un peu chiche pour un ensemble qui affiche plus de 40 ans de carrière mais la formation semble se concentrer particulièrement sur ses concerts et performances scéniques. Sur son site officiel , on pourra trouver un peu plus d’une dizaine d’albums pris dans des répertoires assez éclectiques. La sélection déborde largement le Moyen Âge pour inclure la renaissance, l’ère baroque et le XVIIe siècle, ce qui en fait aussi toute la richesse.

A travers ces productions, le Newberry Consort convie son auditoire à un voyage dans l’espace comme dans le temps. Musiques italiennes du Moyen Âge tardif et musiques de fêtes médiévales y côtoient les Cantigas d’amigo de Martin Codax, ou encore des musiques espagnoles du XVIIe siècle.

Pour citer quelques autres références pêle-mêle, on ajoutera des chansons irlandaises et anglaises de l’ère élisabéthaine ou la Missa de la mapa mundi de Johannes Cornago. Les musiques latino-américaines du XVIIe siècle trouvent également une belle place dans ce répertoire avec des musiques festives mexicaines du XVIIe siècle, ou les compositions baroques de Juan de Lienas.

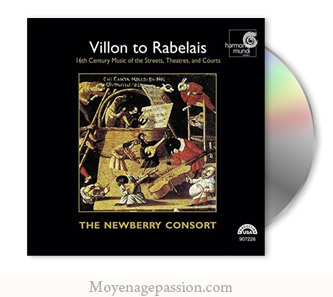

De Villon à Rabelais, l’album

A la charnière du Moyen Âge tardif et de la Renaissance, l’album « Villon to Rabelais, 16th Century Music of the Streets, Theatres, and Courts » (De Villon à Rabelais : musique de cours, de rue et de théâtre du XVIe siècle), propose 27 chansons pour 72 minutes d’écoute. On y trouvera des pièces anonymes mais aussi des compositions et chansons issues des répertoires de Johannes de Stokem, Clément Marot, Willaert, Adrian Busnois, ou encore Antoine de Févin, notre compositeur du jour.

Cet album est sorti originellement chez Harmonia Mundi, en 2006. En chinant un peu, vous pourrez sans doute le trouver sous forme CD chez votre meilleur disquaire. A défaut, il est disponible au format dématérialisé sur certaines plateformes de streaming légal. Voici un lien utile à cet effet : Villon to Rabelais au format MP3.

Membres du Newberry Consort sur cet Album

Mary Springfels (vielle, rebec, viole, direction), David Douglass (vielle, rebec), William Hite (tenor), Drew Minter (countretenor, harpe), Tom Zajac (bariton, harpe, instruments à vent, flûtes, cornemuse, percussions).

On doit bien aymer l’oiselet

dans le moyen français du XVe s

On doit bien aymer l’oiselet

Qui chante par nature

Ce mois de May sur le muguet

Tant comme la nuit dure.

Il faict bon escouter son chant

Plus que nul aultre en bonne foy

Car il resjouit mainct amant,

Je le sçay bien quand est à moy.

Il s’appelle roussignolet

Et mect tout sa cure (soin)

A bien chanter et de bon het (avec entrain),

Aussy c’est sa nature.

On doit bien aymer l’oiselet …

Le roussignol est sur le houlx

Que ne pence qu’à ses esbats

Le faulx jaloux s’y est dessoubz

Pour luy tirer un matteras (trait)

La belle a qui il desplaisoit3

Luy a dict par injure :

« Hellas, que t’avoit-il meffaict,

Meschante creature ? »

On doit bien aymer l’oiselet ….

Sur le thème courtois du renouveau et du printemps, voir aussi :

- Bernart de Ventadorn ou la joie d’un troubadour au printemps

- « No posc sofrir c’ a la dolor » Giraut de Bornel et la fleur nouvelle

- Quand le trouvère Colin Muset chantait le mois de mai

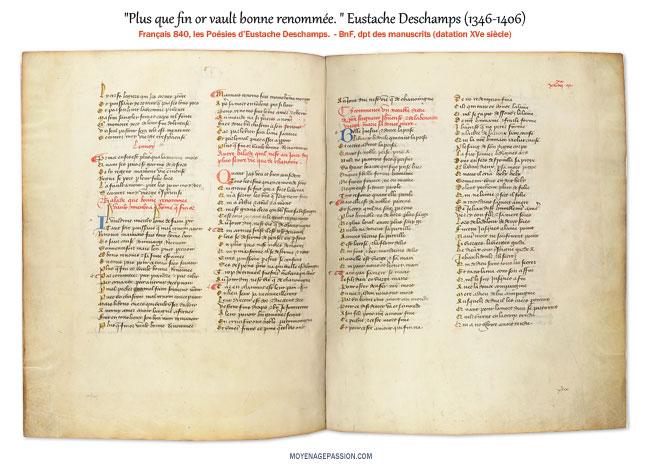

- Un chant royal d’Eustache Deschamps pour célébrer mai

- Au renouvel, les musiciens de Provence et le chansonnier du roy

- La courtoisie de Marot pour Anne, au moi de mai

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NOTES

- Voir par exemple L’amour courtois contre les médisants, chanson Gace Brûlé ↩︎

- Détail de l’œuvre d’Antoine de Févin sur Musicologie.org ↩︎

- Variante : La belle qui faisoit le guet ↩︎