Période : XIIe siècle, moyen-âge central.

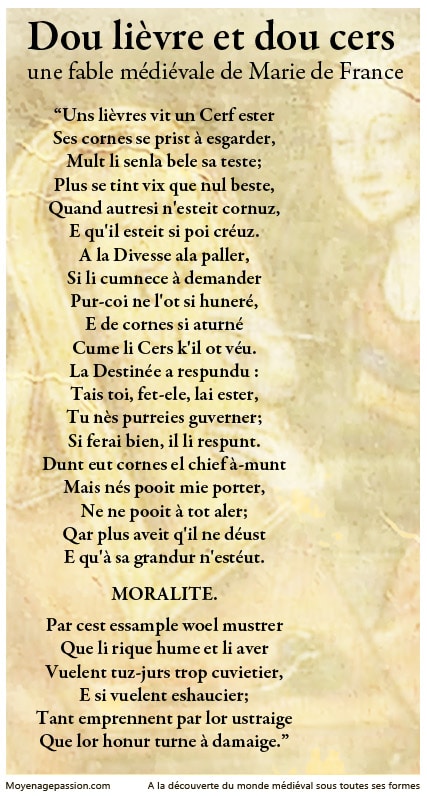

Titre : Dou lièvre et dou Cers

Auteur : Marie de France (1160-1210)

Ouvrage : Poésies de Marie de France Tome Second, par B de Roquefort, 1820

Bonjour à tous,

Le lièvre et le cerf

« Par cet exemple on veut montrer

Que l’homme riche et l’homme avide*

Veulent toujours trop convoiter

Et s’ils se voient exhausser;

Ils prennent tant pour leur usage

Que leur honneur en prend dommage. »

* « aver » à le double sens d’avare et d’avide

Dou lièvre et dou Cers

Uns lièvres vit un Cerf ester

Ses cornes se prist à esgarder,

Mult li senla bele sa teste;

Plus se tint vix que nul beste,

Quand autresi n’esteit cornuz,

E qu’il esteit si poi créuz.

A la Divesse ala paller,

Si li cumnece à demander

Pur-coi ne l’ot si huneré,

E de cornes si aturné

Cume li Cers k’il ot véu.

La Destinée a respundu :

Tais toi, fet-ele, lai ester,

Tu nès purreies guverner;

Si ferai bien, il li respunt.

Dunt eut cornes el chief à-munt

Mais nés pooit mie porter,

Ne ne pooit à tot aler;

Qar plus aveit q’il ne déust

E qu’à sa grandur n’estéut.

Moralité

Par cest essample woel mustrer

Que li rique hume et li aver

Vuelent tuz-jurs trop cuvietier,

E si vuelent eshaucier;

Tant emprennent par lor ustraige

Que lor honur turne à damaige.

«Quelle proportion de mes pieds à ma tête?

Disait-il en voyant leur ombre avec douleur :

Des taillis les plus hauts mon front atteint le faîte;

Mes pieds ne me font point d’honneur.»

Le cerf se mirant dans l’eau, Jean de la Fontaine (1621 – 1695)

Dans notre fable médiévale du jour, ce n’est, cette fois, pas lui qui en sera la victime mais leur beauté excitera la convoitise d’un ambitieux lièvre qui finira par en faire les frais. On croise de très près le thème de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le boeuf.

Quant aux ramures du cerf, sont-elles tout à la fois ici symbole de beauté, de prestige ou de pouvoir ? Remis en perspective sociologiquement, on peut se demander si, à travers la symbolique de ce glorieux « chef », un certain cloisonnement social n’est pas également suggéré entre les lignes, un peu comme c’était le cas entre la fable de la puce et du chameau. La destinée (fortune encore elle ?) a donné à chacun une place « avec raison » et il convient de savoir l’occuper. S’il n’est même pas ici question de dépréciation « à chacun sa grandeur« , une chose demeure certaine, avoirs et pouvoir ne sont pas synonymes, encore moins quand l’avidité s’en mêle.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

Concernant le titre Dou Cheval qui s’afola d’un prei, dans le lexique de l’ancien français Godefroy (version courte), Afoler est défini de deux manières: « rendre fou » ou « blesser, meurtrir« . Ce double-sens se prête assez bien au contenu de cette fable et sa moralité.

Concernant le titre Dou Cheval qui s’afola d’un prei, dans le lexique de l’ancien français Godefroy (version courte), Afoler est défini de deux manières: « rendre fou » ou « blesser, meurtrir« . Ce double-sens se prête assez bien au contenu de cette fable et sa moralité.

ette fable est tirée de l’oeuvre de Phèdre (15-50 av JC): Pulex et Camelux. Ce dernier a repris en grande partie les fables d’Esope dans ses écrits, mais celle-ci compte, semble-t-il, au nombre de ses créations originales. Elle traite de la vanité de ceux qui, dans l’ombre des puissants, finissent par se penser plus importants aux yeux de ces derniers, qu’ils ne le sont en réalité. Quatre siècles après Marie de France, Jean de la Fontaine en tirera, quant à lui, dans un tout autre style et déroulement, le rat et l’éléphant.

ette fable est tirée de l’oeuvre de Phèdre (15-50 av JC): Pulex et Camelux. Ce dernier a repris en grande partie les fables d’Esope dans ses écrits, mais celle-ci compte, semble-t-il, au nombre de ses créations originales. Elle traite de la vanité de ceux qui, dans l’ombre des puissants, finissent par se penser plus importants aux yeux de ces derniers, qu’ils ne le sont en réalité. Quatre siècles après Marie de France, Jean de la Fontaine en tirera, quant à lui, dans un tout autre style et déroulement, le rat et l’éléphant.