Auteur : Saint-Augustin d’Hippone (354-430)

Période : aube du moyen-âge, fin de l’antiquité

Ouvrage : les confessions,

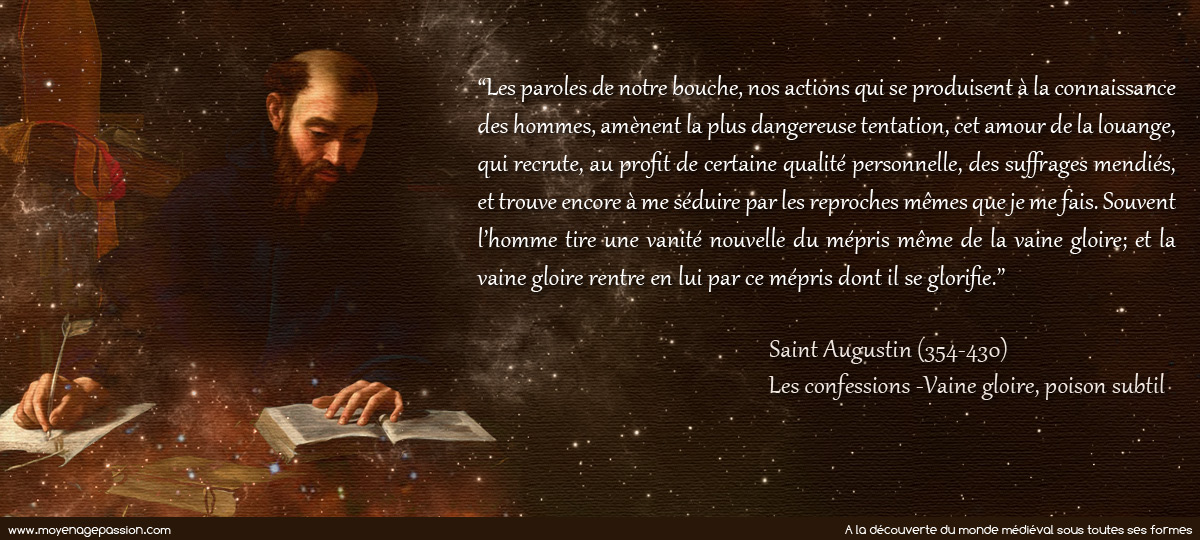

“Les paroles de notre bouche, nos actions qui se produisent à la connaissance des hommes, amènent la plus dangereuse tentation, cet amour de la louange, qui recrute, au profit de certaine qualité personnelle, des suffrages mendiés, et trouve encore à me séduire par les reproches mêmes que je me fais. Souvent l’homme tire une vanité nouvelle du mépris même de la vaine gloire; et la vaine gloire rentre en lui par ce mépris dont il se glorifie.”

Saint Augustin (354-430) – Les confessions, Vaine gloire, poison subtil.

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, nous publions simplement un court extrait des confessions du Saint d’Hippone, en forme de citation sur la poursuite de la « vaine gloire », poison dont il nous souligne bien ici la subtilité puisque, dans ses méandres insidieuses et si l’on y prend garde, ce dernier peut venir se glisser jusque dans son propre rejet et on se glorifie alors, en quelque sorte, de ne pas rechercher la gloire.

Pour les mettre en miroir, sur le même propos de Saint-Augustin, que nous livrons ici (traduction de 1864 par M Moreau), Frédéric Boyer traduira de son côté :

« Mais chacun de nos discours et chacune de nos actions publiques représentent un test très dangereux : notre amour-propre, qui nous fait aimer l’admiration des autres, nous pousse à collectionner et à mendier leurs suffrages. »

Saint Augustin, Les Aveux, Frédéric Boyer.

Gloire et désir de vaine gloire chez les auteurs du moyen-âge central

De Saint-Augustin à Thomas d’Aquin, et jusqu’à la fin du moyen-âge, on retrouvera cette notion de vaine gloire montrée du doigt par les auteurs médiévaux chrétiens. Même si l’on admet qu’il peut exister une « vraie gloire », Saint-Augustin lui-même en admet la possibilité, même si on ne retrouve déjà plus tout à fait chez lui, la marque de l’amour de la gloire loué par les auteurs classiques.

Après lui et chez les théologiens chrétiens du moyen-âge central, la gloire sera bordée et on s’en défiera même; au delà de la flagornerie, l’amour ou la recherche de son propre reflet (flatteur) dans le regard de l’autre, quand ce monde n’est qu’un passage vers un autre et qu’il convient si peu de s’y attacher ne peut aller de soi dans une perspective chrétienne. Au delà des différentes nuances qu’on pourra lui prêter, la gloire restera donc définie de manière relativement étroite et sa poursuite, pour elle-même, la vaine gloire, sera quoiqu’il en soit condamnée. Thomas d’Aquin en fera d’ailleurs un vice capital.

« Mais ès mondaines cours souvent,

Promesses y volent au vent,

Vaine gloire y est grant maistresse

Et couvoitise y est princesse… »

Jean Froissart, Poésies

Hors des théologiens, pour nombre d’auteurs du XIIIe siècle, s’ils admettent une gloire chevaleresque, fondée sur l’exercice des vertus chrétiennes, la recherche de la gloire sera, presque par nature vaine et même trompeuse, puisque indissociable de Fortune, qui tourne et change et peut la détruire à tout moment. Totalement illusoire et présomptueux, le désir de vaine gloire met donc, tout le monde d’accord. Entre autres auteurs (Froissart, Gervais du Bus et son roman de Fauvel, Eustache Deschamps, Guillaume de Machaut, etc… ), Jean de Meung, dont on connait par ailleurs la plume acerbe n’hésitera pas à s’y attaquer dans le Roman de la Rose. Là encore, l’ombre et le pouvoir de fortune serviront de cadre général et de repoussoir aux désirs ou aux illusions attachés à la vaine gloire.

« Si font devins qui vont par terre

Quant ils preschent pour loz aquerre,

Honneurs, ou graces ou richesses:

Ils ont les cueurs en grans détresses,

Ceulx ne vivent pas loyaulment,

Mais sur tous especiaument,

Ceux qui pour vaine gloire tracent

La mort de leurs ames pourchassent. »

Le roman de la rose – Jean de Meung.

Plus tard, dans le courant du XIVe siècle, les conflits et luttes des pouvoirs politiques, autant que les tensions à l’intérieur de l’église et les luttes d’ambition qui y tiendront place, ne manqueront pas de susciter invariablement le rappel de cette notion et de cet écueil, aidant même encore à repréciser les définitions (1). Enfin, jusqu’à la fin du moyen-âge et dans les siècles suivants, la recherche de la vaine gloire continuera de rallier le consensus général, elle le fait toujours du reste.

(1) Pour creuser tous ces aspects, je ne peux que vous conseiller l’article suivant sur Persée : La notion de « vaine gloire » de Simund de Freine à Martin le Franc , Françoise Joukovsky-Micha.

Modernité de Saint-Augustin :

de la vaine gloire à la gloriole.

Et que l’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas là de morale chrétienne, ni même de morale tout court, pas d’avantage que le propos ne se résume à la mise en exergue d’une humilité, toute chrétienne aussi et bien que cette valeur puisse avoir son intérêt. Au delà même de la profession de foi, il s’agit aussi d’un guide pour l’action et d’un rappel utile sur la vacuité et l’illusion du paraître

En vous souhaitant une belle journée !

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Monde médiéval sous toutes ses formes.

Sujet: citation, poésie médiévale, poésie réaliste, maître de poésie, auteur, poète médiéval, citations expliquées, adaptation.

Sujet: citation, poésie médiévale, poésie réaliste, maître de poésie, auteur, poète médiéval, citations expliquées, adaptation.

oici une « citation » extraite du testament de Villon. Pour la remettre dans son contexte, elle fait suite à un passage où François Villon cite l’anecdote du corsaire Diomedés qu’Alexandre le Grand avait décidé d’interroger avant de le faire condamner. Sommer de répondre de ses crimes face à l’empereur, le pirate répondit, en substance, que s’il en avait eu les moyens, il aurait été lui-même empereur. Au fond, tout n’était peut-être qu’une question d’échelle. Devant sa répartie, non seulement Alexandre le Grand gracia le corsaire mais décida encore de faire sa fortune. Dans sa poésie, Villon fera ajouter au corsaire que son infortune et sa misère seules expliquaient ou justifiaient ses actes :

oici une « citation » extraite du testament de Villon. Pour la remettre dans son contexte, elle fait suite à un passage où François Villon cite l’anecdote du corsaire Diomedés qu’Alexandre le Grand avait décidé d’interroger avant de le faire condamner. Sommer de répondre de ses crimes face à l’empereur, le pirate répondit, en substance, que s’il en avait eu les moyens, il aurait été lui-même empereur. Au fond, tout n’était peut-être qu’une question d’échelle. Devant sa répartie, non seulement Alexandre le Grand gracia le corsaire mais décida encore de faire sa fortune. Dans sa poésie, Villon fera ajouter au corsaire que son infortune et sa misère seules expliquaient ou justifiaient ses actes :