Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, rondeau, manuscrit ancien, poésie morale.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Ne porroit pas Franchise estre vendue»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, Tome IV, Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Gaston Raynaud (1893)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous proposons une nouvelle incursion au Moyen Âge tardif avec une poésie courte d’Eustache Deschamps. Ce rondeau porte sur la franchise et s’inscrit dans la lignée des nombreuses poésies que nous légua cet auteur médiéval sur les valeurs et la morale. Il nous donnera l’occasion de réfléchir sur la notion de franchise telle qu’employée dans le moyen-français d’Eustache.

Eloge de la sincérité et du franc-parler ?

En ce qui concerne la franchise au sens étroit et moderne de sincérité, liberté de ton, Eustache Deschamps l’a souvent portée haut. Il s’est exprimé, à ce sujet, dans de nombreuses ballades et poésies.

« Chascuns doit faire son devoir

Es estas (condition sociale) ou il est commis

Et dire a son seigneur le voir (la vérité)

Si que craimte, faveur n’amis,

Dons n’amour ne lui soient mis

Au devant pour dissimuler

Raison, ne craingne le parler

Des mauvais, soit humbles et doulz;

Pour menaces ne doit trembler :

On ne puet estre amé de tous. »

Eustache Deschamps On ne puet estre amé de tous

Il n’a pas fait que vanter les vertus de la sincérité, il a aussi souvent critiqué les travers inverses en prenant, très ouvertement à partie notamment, l’ambiance des cours royales dont il était familier et la fausseté des relations qui y régnait : menteries, flatteries, flagorneries, …

« Mentir, flater, parler de lécherie* (débauche) :

Va à la court, et en use souvent. »

Eustache Deschamps – Balade – Va à la court, et en use souvent.

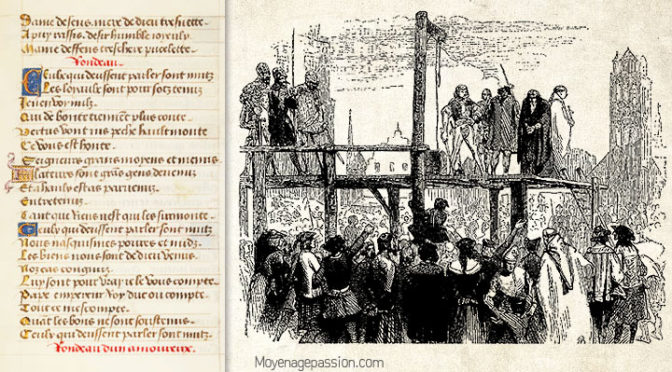

Cette « franchise » au sens de franc-parler, Eustache en a aussi fait les frais, en essuyant un certain nombre de déboires pour ne pas en avoir manqué. Pour n’en donner qu’un exemple, on citera cet épisode conté par Gaston Raynaud, dans le tome XI des Œuvres complètes (opus cité). On était en 1386, en Flandres. Le temps était gros. Retenue par quelques barons et conseillers frileux, la flotte française hésitait à s’embarquer pour l’Angleterre ; pressé d’en découdre avec l’angloys, Eustache fustigea, auprès du jeune roi Charles VI, certains de ses amis qui se trouvaient là, pour leur mollesse et leur lâcheté. Las, on ne prit pas la mer et le vent tourna bientôt en défaveur de notre auteur. Non seulement, on n’embarqua pas mais pire : « irrités de sa franchise et de ses satires, les jeunes hommes dont il s’est moqué pénètrent un jour dans sa tente, le battent et, menottes aux poings, le promènent dans le camp comme un larron ». (op cité Tome XI p 51 Vie de Deschamps). On ne peut manquer d’imaginer qu’il paya ce ton moralisateur et critique par certaines autres mises à distance, même s’il ne faut pas non plus les surestimer.

Tout cela étant dit, voyons, d’un peu plus près, le sens que peut recouvrir cette notion de « franchise » au temps médiévaux, mais surtout chez Eustache.

liberté, noblesse, affranchissement :

les autres sens de « franchise »

Dans le Petit dictionnaire de l’ancien français de Hilaire Van Daele, on trouve « franchise » définie comme franchise, mais encore comme noblesse d’âme et générosité. Ces deux définitions sont également reprises dans le Godefroy court : noblesse de caractère, générosité (Lexique de l’Ancien français, Frédéric Godefroy, 1901).

Dans le Cotgrave, A dictionarie of the french and english tongues, compiled by Randle Cotgrave (1611), franchise rejoint d’abord l’idée de « freeness, libertie, freedom, exemption ». Viennent s’y adjoindre ensuite des notions comme « good breeding, free birth, tamenesss, kindliness, right kind » (bonne éducation, bon lignage, naissance libre, raison, gentillesse, noblesse de cœur, …) et enfin des notions proches de franchise au sens juridique (charte de franchise, affranchissement, lieu privilégié, …).

Pour finir, dans le très fouillé Dictionnaire historique de l’ancien langage françois ou Glossaire de la langue françoise de son origine jusqu’au siècle de Louis XIV, par la Curne de Sainte-Palaye, la franchise recouvre tout à la fois des notions de loyauté, crédit, liberté, privilège, exemption… A la définition de Franc : « noble, libre, sincère », donné par ce dernier dictionnaire viennent aussi se greffer tous les aspects juridiques de la franchise, pris dans le sens d’affranchissement (terre en franchise, asiles, droits dans les forêts, lettre de grâce…).

L’usage du mot franchise chez Eustache

Chez Eustache, On retrouvera un usage abondant de la notion de franchise. Il l’a mise mise à l’honneur dans plusieurs ballades : Noble chose est que de franchise avoir ou Rien ne vaut la franchise. Il en a même fait un lai : le lay de franchise. Pour mieux cerner l’usage qu’il fait de ce terme, voici quelques exemples pris dans son œuvre.

Dans la plupart des contextes, nous constaterons un sens différent de notre définition moderne de franc-parler ou de sincérité. Bien sûr, il ne s’agit pas non plus de la notion de « franchise » qui se réfère aux contrats commerciaux régissant l’exploitation ou la concession d’une marque et de ses produits. Si dans son approche de la notion, Eustache lui prête à l’évidence une noblesse « de fait », nous sommes plus proches de son sens dérivé de « franc », soit l’idée de liberté et d’indépendance.

« Les serfs jadis achaterent franchise

Pour estre frans et pour vivre franchis.

Car li homs serfs est en autrui servise

Comme subgiez en servitute chis ;

Mais quant frans est, il est moult enrrichis

Et puet partout aler ou il lui plaist,

Mais ce ne puet faire uns homs asservis,

Pour ce est li homs eureus qui frans se paist. »

E Deschamps – Balade contre le mariage, bonheur de l’indépendance

« Prince, en net lieu, en corps de souffisance

Fait bon avoir sa chevance et franchise.

Ces .III. dessus avoir en desplaisance.

Tiers hoir ne jouist de chose mal acquise. »

E Deschamps – Balade aveques quelz gens on doit eschiver mariage

« Laissez aler telz tribulacions,

A telz estas n’acomptez .ii. festus;

Cognoissez Dieu, fuiez decepcions ;

Souffise vous que vous soiez vestus,

Que vivre aiez; entendez aux vertus ;

Aprenez art qui bien régner vous face ;

Soiez joieus et aiez liée face;

Sanz plus vouloir, tel estat vous souffise ;

Lors vivrez frans, sanz paour et sanz chace :

II n’est trésor qui puist valoir franchise. »

E Deschamps – Balade Rien ne vaut la franchise.

Voie moyenne & liberté plutôt que servitude

Dans ces trois exemples, il est bien question de liberté et d’indépendance et il semble que ce soit encore ce sens qui l’emporte dans le rondeau du jour. Pour éclairer cet usage, on pourrait encore y ajouter la notion de Franc-vouloir : autrement dit franc arbitre, libre arbitre.

On notera que cette notion de franchise s’articule souvent chez Eustache avec la nécessité de conduire la voie moyenne. Autrement dit, l’indépendance n’a pas de prix et il faut mieux vivre libre et dans la modestie que servile ou servant, dans l’opulence. Voici un quatrième exemple pour illustrer cette idée :

Qui sert, il a moult de soing et de cure ;

Se femme prant, d’acquerre art trestous vis;

S’il est marchant trop a grief pointure.

Et se il est gouverneur d’un pais,

II est souvent de pluseurs envahis,

Et s’il a foison de mise,

Lors li sera mainte doleur amise

Et lui faurra laissier de son avoir;

Qui assez a franchement, lui souffise,

Noble chose est que de franchise avoir.

E Deschamps Noble chose est d’avoir la Franchise.

Comme vous l’aurez compris (et c’est un autre leçon de cet article), au delà des apparences et même quand leur langage nous semble immédiatement accessible, il ne faut pas sous-estimer le sens caché des textes médiévaux. La langage évolue à travers le temps et même quand les vocables sont les mêmes, il n’est pas toujours aisé d’en percer le sens véritable. C’est d’autant plus vrai face à un moyen-français qui nous semble parfois si proche mais qui nous est distant de plus de 600 ans.

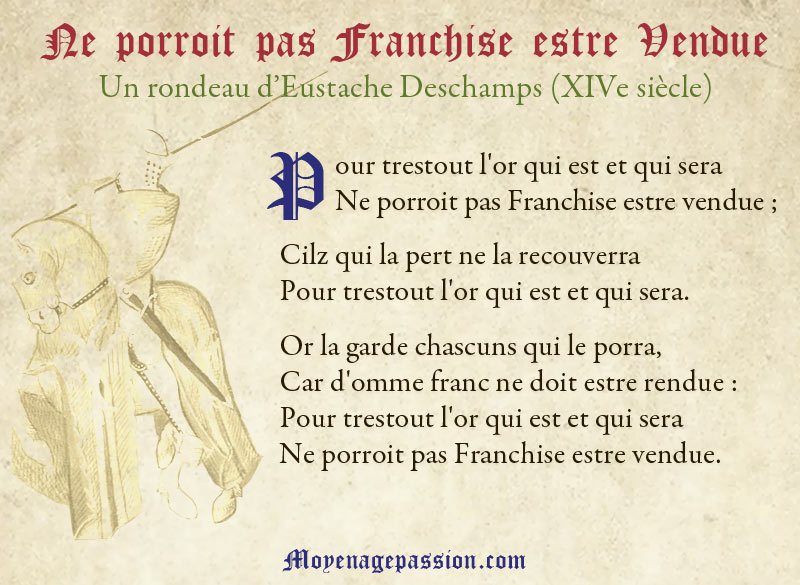

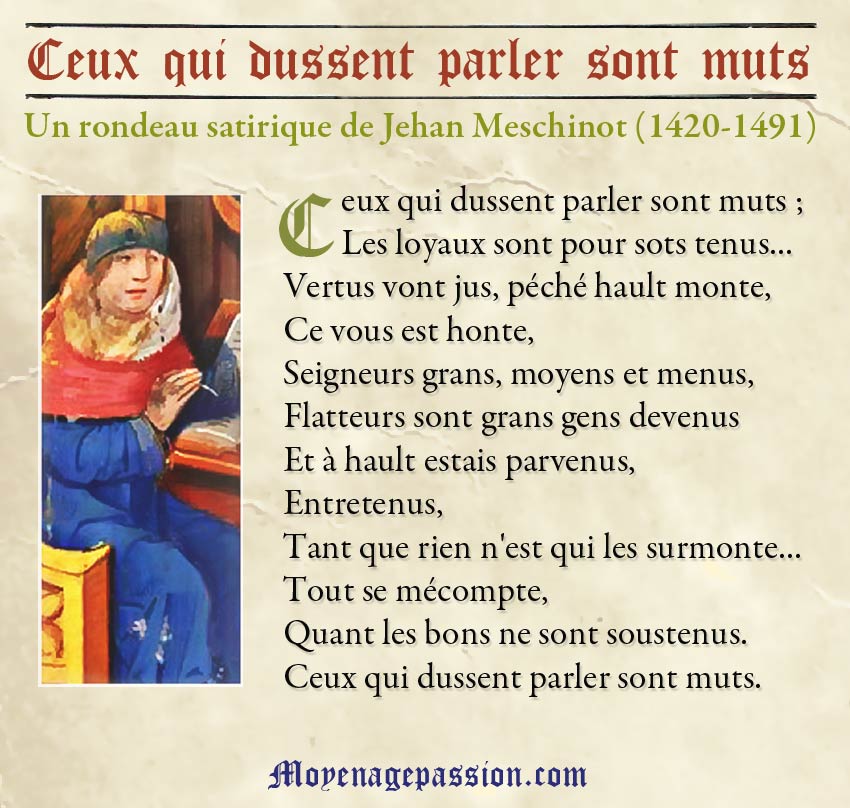

Ne porroit pas Franchise estre vendue

un rondeau d’Eustache Deschamps

NB : dans l’ouvrage du Marquis de Queux de Saint-Hilaire (op cité), le titre adopté pour ce rondeau est « Il faut garder la franchise. » On ne retrouve pas ce titre dans le Français 840. Les autres rondeaux n’en possèdent pas non plus. Il est donc plus sûrement le fait de l’auteur moderne que d’Eustache Deschamps.

Pour trestout l’or qui est et qui sera

Ne porroit pas Franchise estre vendue ;

Cilz qui la pert ne la recouverra

Pour trestout l’or qui est et qui sera.

Or la garde chascuns qui le porra,

Car d ‘omme franc ne doit estre rendue :

Pour trestout l’or qui est et qui sera

Ne porroit pas Franchise estre vendue.

Sources médiévales et historiques

On pourra retrouver ce rondeau, aux côtés de nombreux autres, dans le tome IV des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps (op cité)

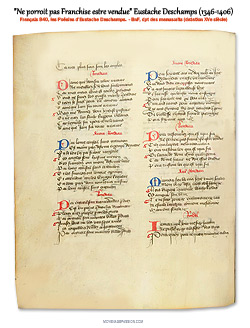

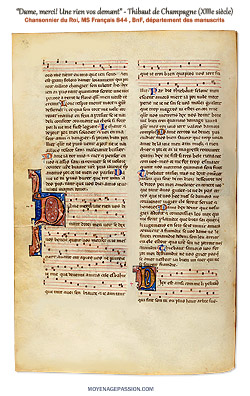

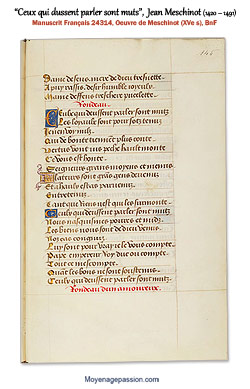

Du point de vue des sources manuscrites, il est présent dans le Manuscrit médiéval Français 840 conservé à la BnF. Cet ouvrage daté du XVe siècle et dont nous vous avons déjà dit un mot, contient essentiellement les poésies « d’Eustache Deschamps dit Morel ». Elles sont suivies d’une poésie latine datée de la fin du XIVe siècle. On peut consulter le Français 840 en ligne sur Gallica. Ci-dessus, vous trouverez également le feuillet de ce manuscrit sur lequel on retrouve notre rondeau du jour.

En vous remerciant de votre lecture.

Une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

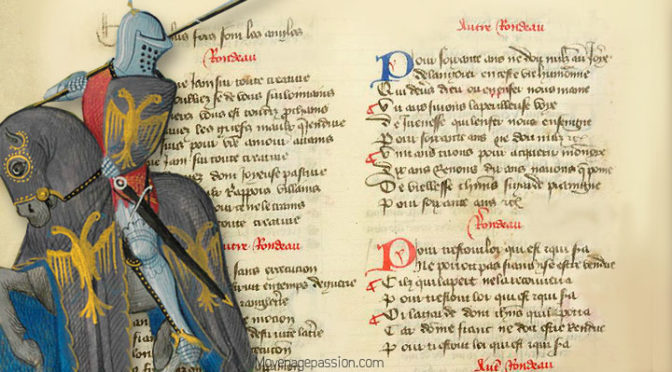

NB : l’image en tête d’article présente, en arrière plan, la page du rondeau d’Eustache Deschamps tirée du Ms Français 840. Le premier plan est un clin d’œil aux valeurs chevaleresques : il s’agit du chevalier Gauvain. Nous l’avons tiré d’une miniature/enluminure du Manuscrit Français 115 de la BnF. Cet ouvrage de la fin du XVe siècle présente une version illuminée du Lancelot en Prose de Robert Boron. Il fait partie d’un ensemble de plusieurs tomes consacrées au Saint-Graal et au roman arthurien.