Sujet : poésie médiévale, morale, satirique, politique et réaliste, ballade, vieux français

Sujet : poésie médiévale, morale, satirique, politique et réaliste, ballade, vieux français

Période : moyen-âge tardif, bas moyen-âge

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : « Ne dire sien, fors que le sens de l’omme. »

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous proposons de continuer de suivre le fil poétique d’Eustache Deschamps avec un peu de sa plume critique et morale.

ujourd’hui, nous vous proposons de continuer de suivre le fil poétique d’Eustache Deschamps avec un peu de sa plume critique et morale.

Cette fois-ci, au delà des richesses et des possessions matérielles (temporelles) qui vont et viennent et peuvent d’un jour à l’autre changer de main ou disparaître, il conseille à tous – mais tout de même surtout aux gens de cour et de pouvoir que sa carrière l’a longtemps amené à côtoyer avant qu’il ne décide de déserter la cour ou de ne s’y présenter que rarement – de ne rien revendiquer comme sien: biens, titres ou terres et de ne s’accrocher qu’à la seule chose que nul ne peut ôter à l’homme: son bon sens et sa « science profonde ».

« vanitas vanitatum, omnia vanitas»

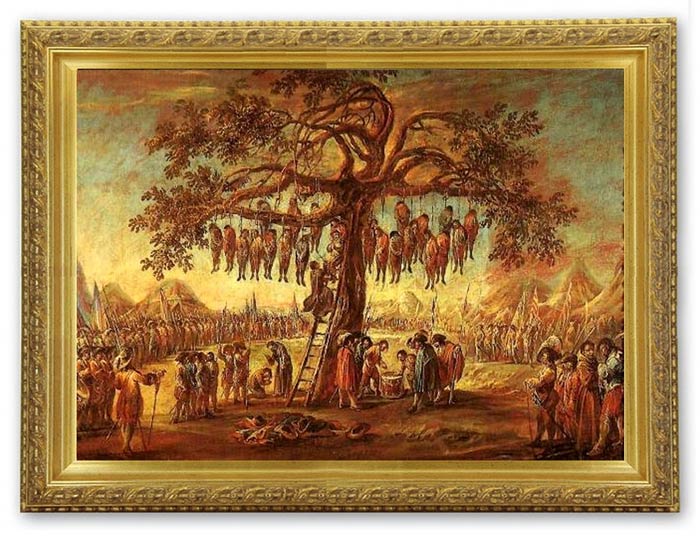

ans le corpus de ses ballades politiques ou « ballades de moralité », le poète médiéval vient encore opposer ici à l’orgueil, l’avidité et finalement la vanité, la vacuité et l’impermanence des choses pour ne laisser au final à l’homme que son bon sens, en espérant qu’il en possède suffisamment pour comprendre la profonde sagesse de ce texte.

Ajoutons encore que dans un système monarchique où la personne du roi est un représentant du divin ici-bas, dénigrer au personnage le plus haut de l’état et même à l’Empereur du Saint Empire Germanique et de Rome, quelques légitimes revendications à posséder, ça n’en a peut-être pas l’air comme ça, mais c’est tout de même une prise de position relativement courageuse, même s’il faut ajouter que le contexte de l’époque et des guerres médiévales entre couronnes ou provinces, donne raison à Eustache Deschamps. En en tirant les leçons, il ne fait, au fond et comme toujours, que relayer les vérités de son monde. A quelques siècles de son écriture, le fond de cette ballade reste pourtant vrai et riche d’enseignements, ce qui est toujours le signe d’une bonne morale.

« Ne dire sien fors que le sens de l’homme »

dans le vieux français d’E. Morel Deschamps

De tous les biens temporelz de ce monde

Ne s’i doit nulz Roys ne sires clamer,

Puisque telz sont que Fortune suronde

Qui par force les puet touldre ou embler;

Le plus puissant puet l’autre déserter,

Si qu’il n’est Roy, duc, n’empereur de Romme

Qui en terre puist vray tiltre occupper,

Ne dire sien, fors que le sens de l’omme.

Veoir le puet chascun a la reonde

En pluseurs cas. Soit en terre ou en mer,

Tant par guerre, ou convoiteux se fonde.

Comme autrement, voit l’en estât muer,

Riche apovrir, et le povre eslever,

Le fort ravir qui le plus foible assomme;

Si ne doit nulz telz biens atribuer

Ne dire sien, fors que le sens de l’omme

Mais par bon sens ou science profonde,

Que l’en ne puet a creature oster,

Se puet chascun maintenir net et monde

Et en touz lieux saigement gouverner.

Si puis par ce conclure et vueil prouver

Qu’es biens mondains n’a vaillant une pomme;

Homs, quel qu’il soit, (dont) ne se doit vanter,

Ne dire sien fors que le sens de l’omme.

En vous souhaitant une journée pleine de joie et de sagesse.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

Sujet : poésie, résonance médiévale, François Villon, Ballade des pendus, Roi louis.

Sujet : poésie, résonance médiévale, François Villon, Ballade des pendus, Roi louis. et de l’esthétisme, loin de la poésie réaliste et qui s’écartait résolument d’un romantisme facile, recherchant dans l’exigence du style et des mots une émotion qui ne pouvait naître que de la perfection des formes.

et de l’esthétisme, loin de la poésie réaliste et qui s’écartait résolument d’un romantisme facile, recherchant dans l’exigence du style et des mots une émotion qui ne pouvait naître que de la perfection des formes. Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Le personnage avait été inspiré à ce dernier par un poète réel du moyen-âge tardif : Pierre Gringore (1475-1539).

Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Le personnage avait été inspiré à ce dernier par un poète réel du moyen-âge tardif : Pierre Gringore (1475-1539).

Sujet : poésie médiévale, morale, ballade, vieux français, oil, traduction, adaptation

Sujet : poésie médiévale, morale, ballade, vieux français, oil, traduction, adaptation inalement, à la demande générale et c’est bien parce que c’est vous, nous avons passé un peu de temps pour adapter cette ballade d’Eustache Deschamps en français moderne et du coup, nous en avons profité pour en faire une lecture audio.

inalement, à la demande générale et c’est bien parce que c’est vous, nous avons passé un peu de temps pour adapter cette ballade d’Eustache Deschamps en français moderne et du coup, nous en avons profité pour en faire une lecture audio.