Sujet : roman arthurien, légendes arthuriennes, chevaliers de la table ronde, manuscrits anciens, littérature médiévale, Ségurant, découverte médiévale.

Période : Moyen Âge central à tardif, XIIIe au XVe siècle

Titre : Ségurant ou le chevalier au dragon

Auteur : Emanuele Arioli

Média : Conférence à la Fondation Martin Bodmer, (juillet 2023) et ouvrages de l’auteur.

Bonjour à tous,

u cours des dernières semaines, ceux qui s’intéressent aux légendes arthuriennes n’ont pu manquer le grand bruit fait par les découvertes d’un archiviste- paléographe et universitaire du nom d’Emanuele Arioli. Après une décennie de recherches, ce dernier a, en effet, mis au jour l’existence littéraire et les faits d’un chevalier de la table ronde jusque lors tombé dans l’oubli : Ségurant le Brun.

Dans cet article, nous revenons dans le détail sur cette découverte inattendue. Nous vous présentons également une conférence de l’auteur ainsi qu’un récapitulatif des nombreux ouvrages qu’il a fait paraître sur le sujet.

Un chevalier oublié et quel chevalier !

La révélation de l’histoire de Ségurant est d’autant plus étonnante qu’on nous présente d’emblée ce chevalier comme l’un des plus brillants de l’épopée arthurienne.

Alerte divulgâchage mais pas trop ! L’histoire raconte qu’il est si fort qu’il éclipsa les autres chevaliers durant les tournois organisés à la cour du roi breton.

L’apparition de ce héros médiéval dans le corpus arthurien est postérieure à celle de Lancelot ou Tristan. Pourtant, ces derniers auraient peut-être eu leur blason moins doré à Camelot sans l’intervention de la perfide fée Morgane. A l’occasion d’un tournoi, la terrible demi-sœur d’Arthur invoquera, en effet, le diable pour écarter ce chevalier décidemment trop talentueux. Le Malin s’étant changé en dragon, Ségurant se lancera à ses trousses. Emporté par son courage, il se laissera entraîner loin du lieu dans une poursuite effrénée de la bête. Entre-temps, la fourbe et fallacieuse fée aura convaincu Arthur que le vainqueur du tournoi, comme le dragon, n’étaient qu’une illusion.

A peine apparu à la cour, Ségurant se trouvera donc condamné à l’oubli. La malédiction de Morgane a-t-elle traversé le papier pour s’exercer sur la postérité du preux chevalier dans le monde réel ? De fait, pour étonnant que cela paraisse, les faits de Ségurant restaient jusque là oubliés du roman arthurien.

Une aventure dans l’aventure

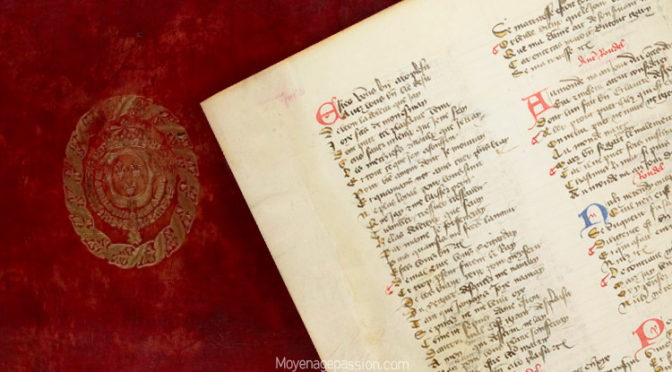

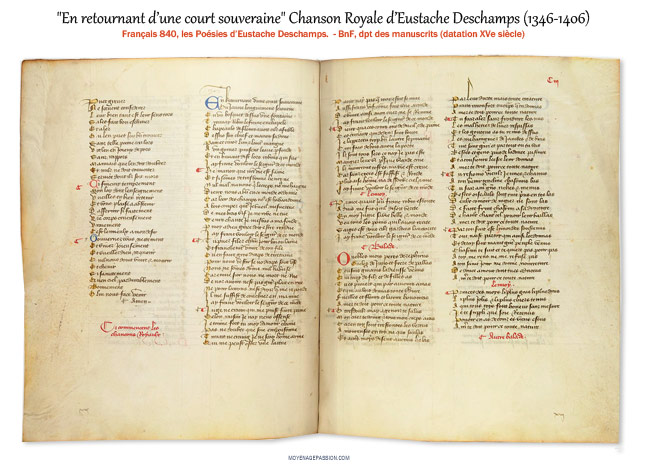

Dans les faits, les recherches d’Emanuele Arioli sur Ségurant débutent aux archives et dans une bibliothèque. Ce jour là, le jeune médiéviste trouve dans un manuscrit médiéval une partie de l’histoire de Ségurant passée jusque là inaperçue. Le manuscrit en question est le Ms 5229 de la Bibliothèque de l’Arsenal. L’ouvrage contient les Prophéties de Merlin. Il est, aujourd’hui, consultable en ligne sur Gallica.

Trouvant le récit interrompu au milieu d’une phrase, Emanuele Arioli décide de ne point s’en ternir là. Il se lance alors dans des recherches qui le mèneront dans les plus grandes bibliothèques d’Europe en quête d’autres manuscrits. Epluchant des centaines de codex, il s’attachera à débusquer le moindre fragment de parchemin, en quête du chevalier arthurien perdu.

Une longue quête dans les manuscrits médiévaux

Obnubilé par la poursuite de son dragon, Ségurant ne recherche pas le Graal mais l’apprenti docteur semble avoir trouvé le sien. Dix ans plus tard, il aura pisté le héros chevaleresque dans 28 manuscrits, mettant à jour une trame principale, mais aussi des variantes. Les ouvrages s’étalent sur une période qui débute en 1272-1273 pour les sources les plus anciennes et s’achève au Moyen Âge tardif. Les épisodes étaient disséminés dans diverses bibliothéques en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis.

Les manuscrits sont principalement d’origine française, flamande et Italienne mais demeurent en langue française. On y trouve de tout : codex entiers, fragments, parties de manuscrits brûlés ayant miraculeusement survécu à des incendies, … Selon le chercheur médiéviste, l’association du chevalier au dragon aux Prophéties de Merlin peut expliquer, en partie, son invisibilisation. L’ouvrage sera, en effet, interdit à la parution par l’Eglise romaine, dès le milieu du XVIe siècle. Vient sans doute s’ajouter l’apparition tardive de Ségurant dans le corpus arthurien et la baisse d’intérêt pour ce dernier à la Renaissance.

Quelques traits marquants de Ségurant

Dans son entreprise, Emanuele Arioli a établi des rapprochements entre Ségurant et Sigfried, autre héros des épopées germaniques. Il a également trouvé des correspondances manifestes entre ce dernier et Sigurd, son homologue chasseur de dragons né du côté des mondes scandinaves. Suivant l’auteur, il est fort probable qu’il se soit trouvé intégré, après coup, dans les récits arthuriens, comme se fut le cas pour Tristan.

Pourfendeur de lions, vainqueur aux tournois, Ségurant se distingue encore dans les légendes arthuriennes par d’autres traits. Destiné à un public peut-être plus aristocratique que bourgeois, son récit tardif semble bien entériner la fin de la courtoisie. Un auteur médiéval tardif s’efforcera de lui dégotter une princesse mirobolante. Cela relève toutefois de l’exception. Victime du sortilège de Morgane, le chevalier au dragon échappe aux choses de l’amour.

Par son humour et certains autres traits, l’histoire de Ségurant à la poursuite de son dragon illusoire pourrait encore annoncer la fin de la chevalerie. Cet idée n’est pas rare, cela dit, au Moyen Âge central et surtout tardif. En lisant certains auteurs médiévaux des XIIIe, XVe, on a souvent l’impression que la chevalerie reste un ailleurs insaisissable qui ne cesse d’agoniser. Un peu plus tard, Cervantes enfoncera le clou avec Don Quichotte et Emanuele Arioli établit certaines parentés entre l’auteur castillan et l’histoire de Ségurant.

Des recherches aux publications

Après un long travail de terrain, d’analyse et de classification, Emanuele Arioli a présenté sa thèse en 2017 devant la Sorbonne et le Collège de France. Mené sous la direction de Sylvie Lefèvre et de Michel Zink, ce travail lui a valu une mention très honorable. En dehors de la reconnaissance de ses pairs et comme à peu près toutes les thèses, elle passera à peu près inaperçue du grand public. Rien d’étonnant. C’est un peu la loi du genre.

Profitons en pour ajouter ici que les parutions de ce brillant médiéviste n’ont cessé d’être saluées par diverses académies depuis. Ses premiers travaux thèse présentés en 2013 devant l’Ecole des Chartes lui avaient déjà valu deux prix prestigieux et d’autres sont venus s’y ajouter.

« Ségurant ou le chevalier au dragon : étude d’un roman arthurien retrouvé », chez Honoré Champion

Quelques années plus tard, en 2019, l’auteur fera publier une première version remaniée de cette thèse chez Honoré Champion. Présenté en 2 tomes, l’ouvrage reste alors relativement confidentiel. On y trouve les versions en vieux Français et des notes propices à intéresser le public averti de la grande maison d’édition.

Le tome 1 présente le corpus central des écrits médiévaux attachés à Ségurant. On a là la version la plus fournie et la plus datée. Le tome 2 expose, quant à lui, les versions ultérieures et variantes retrouvées et réunies par l’auteur. Une réédition des deux ouvrages, datée de mars 2023, avancera encore dans la diffusion de Ségurant auprès du même public. On peut la trouver au lien suivant : Ségurant ou le chevalier au dragon, version cardinale, deuxième édition, Editions Honoré Champion.

Un troisième livre est également paru chez le même éditeur « Ségurant ou le chevalier au dragon (XIIIe, XIVe siècle : étude d’un roman arthurien retrouvé« . Il expose le patient travail de codicologie et de philologie ayant permis d’aboutir à la restauration de l’histoire du chevalier oublié.

Malgré cela, il faudra attendre sept mois pour voir la presse et les médias commencer à tendre plus sérieusement l’oreille. Ils le feront, au point d’élever Ségurant, au rang de véritable buzz médiatique automnal dans le monde du livre. Il faut dire qu’en plus du patient travail d’Honoré Champion, le jeune médiéviste, désormais professeur des universités, aura déployé de nouvelles stratégies et de nouveaux moyens pour faire connaître son chevalier arthurien au plus grand nombre.

Des livres tous publics pour découvrir Ségurant

Dans sa volonté de diffusion et comme on pourra le relever dans la conférence ci-dessus, Emanuele Arioli a eu à cœur de partager l’aventure de son héros médiéval oublié, autant que de mettre en scène sa propre course au trésor médiéval. Les amateurs de légendes arthuriennes se retrouvent donc gâtés à l’approche de Noël avec trois productions, en plus de celle susmentionnée.

Ségurant, le chevalier au dragon, Les belles lettres

Cet ouvrage présente une version plus compacte et plus orientée grand public de l’épopée de Ségurant que celle sortie chez Honoré Champion.

Pas de vieux français ici. Sur 240 pages, le livre présente en français moderne le roman disparu ainsi que des enluminures issues des manuscrits originaux. Il est disponible en format broché ou Kindle à un prix plutôt abordable et rencontre déjà un franc succès.

Ségurant, le chevalier au dragon, Seuil Jeunesse

Le parti-pris de cet ouvrage est de faire découvrir, de manière illustrée, la quête entreprise par le chercheur et les méthodes utilisées pour mettre au jour le chevalier arthurien oublié.

Mettre à la portée des jeunes publics son métier de paléographe archiviste et ses recherches dans les manuscrits, reste un moyen original de partager ses péripéties, tout en suscitant des vocations. C’est plutôt une bonne idée dans laquelle transparaît le pédagogue et professeur qu’est aussi Emanuele Arioli.

Le Chevalier au Dragon, la BD chez Dargaud

Avec ce dernier format sous le mode pure BD, l’auteur-chercheur se propose de faire découvrir Ségurant d’une autre manière encore. Pour les besoins du scénario et du format, il se permet ici quelques incursions un peu plus fictionnelles. Elles permettent notamment de combler quelques vides laissés par les aventures reconstituées du chevalier arthurien.

Tous les produits sus-décrits sont à la vente chez tout bon libraire. Aussi, n’hésitez pas à les visiter pour leur commander. Pour ceux qui sont dans des zones privées de librairies ou même hors de France, vous pourrez, bien entendu, retrouver tous ces ouvrages dans les librairies en ligne. Voici un lien utile à cet effet.

Des productions complémentaires

Pour une histoire sortie d’un labo de recherches, l’idée d’une sortie rapprochée sur tous ces supports est assez novatrice. En fait de redondances, il faut plutôt y voir une heureuse complémentarité. En plus de toucher divers publics, ces différentes productions papier se renvoient, en effet, la balle de manière plutôt heureuse.

A l’heure où il est si difficile de s’arracher aux écrans pour se plonger dans de saines lectures, la BD est un bon moyen d’entrer dans l’histoire pour les aficionados du format illustré et pour les plus jeunes. Elle peut, par la suite, susciter l’envie d’aller chercher aux racines du texte médiéval dans le ou les livres disponibles. Aurait-on trouvé une nouvelle façon d’envisager le retour à la lecture par l’image papier et la BD ? Le sujet s’y prête mais l’originalité de cette triple sortie reste à saluer.

Documentaires et conférences

Dans la foulée de toutes ses sorties, l’auteur a également travaillé, de concert, avec la chaîne de télévision Arte sur un documentaire qui vient tout juste de sortir (le 25 novembre). La réalisatrice et l’auteur ont fait le choix d’y présenter, en parallèle, les aventures filmées de l’archiviste-paléographe et celle du chevalier Ségurant en format animation.

On espère que ce format participera de la dynamique de distribution des produits et ne l’éteindra pas comme c’est trop souvent le cas. On connait hélas trop l’effet « j’ai vu le film, pas besoin de lire le livre » (l’écran, encore lui). Quoi qu’il en soit, l’auteur, comme les publics ayant déjà vu ce documentaire, ont l’air de s’en déclarer largement satisfaits.

En dehors de cela, on peut trouver quelques conférences d’Emanuele Arioli en ligne comme celle partagée un peu plus haut dans l’article. Vous pourrez également le retrouver au lien suivant dans une conférence sur le site de l’Ecole des Chartes parue tout récemment. Etant lui-même chartiste, il revient en quelque sorte à la source de ses enseignements, pour sa découverte et son approche, en compagnie de son éditeur des Belles lettres.

Bon pour les chercheurs et pour le Moyen Âge

Pour conclure, il faut se féliciter de cet enthousiasme médiatique mérité autour de Ségurant. La découverte et l’opiniâtreté du chercheur auront payé même si, redisons-le, la mise au jour d’une telle nouveauté sur un corpus si largement étudié reste aussi rare qu’exceptionnelle.

De fait, bien des archivistes ou médiévistes peuvent lui envier cette trouvaille mais aussi s’en trouver d’autant plus motivés dans leur travail. La chasse au trésor est encore possible et l’on peut avec un peu de ténacité se changer tout soudain en une sorte d’Indiana Jones des temps modernes, toute mesure gardée. Au delà, tout cet écho dont bénéficie aujourd’hui Emanuele Arioli est bon pour la recherche en Histoire, pour les légendes arthuriennes, autant que pour la connaissance du Moyen-Âge et de sa littérature. On peut donc l’en féliciter doublement.

Des labos aux échos médiatiques

Ses mésaventures permettent aussi de mesurer le fossé existant entre le monde de la recherche et celui des médias, même quand les sujets s’y prêtent. Sans les supports appropriés en terme de ciblage, de marketing et de communication, il aura fallu près de 6 ans pour que la découverte d’un chevalier oublié de la cour d’Arthur passe des bancs de l’Université aux médias plus grand public. Entre l’univers Kamelott d’Alexandre Astier mais encore les séries et autres productions hollywoodiennes diverses, le roman arthurien n’a pourtant cessé de démontrer sa popularité actuelle. Il y a là peut-être un leçon à tirer.

Pour les amateurs de toutes ces déclinaisons filmées autour du roi des bretons, reste à savoir si Ségurant fera bientôt une apparition, fugace ou plus consistante, sur les grands écrans. L’auteur en rêve certainement mais ne soyons pas trop pressés et donnons au public le temps de lire un peu, puisqu’il semble en reprendre le goût grâce à ce chevalier oublié.

Sur le roman arthurien, voir également :

- La conférence de Richard Trachsler sur la codicologie et les romans arthuriens de Chrétien de Troyes.

- La conférence de Michel Pastoureau sur la popularité médiévale des héros arthurien

- La conférence de Michel Zink sur la Quête du Graal de Chrétien de Troyes à ses premiers successeurs

- Excalibur, aux origines de la Légende avec le médiéviste David Nash Ford

- Table ronde, tombeau d’Arthur et influences des légendes arthuriennes sur le Moyen Âge central.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.