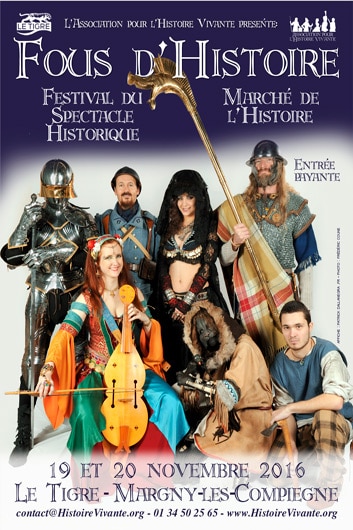

Evénement : Fous d’Histoire à Margny Lès Compiègne

Lieu : Margny Lès Compiègne, Oise (Hauts de France)

Date : les 19 et 20 novembre 2016

Bonjour à tous,

Un programme digne d’un grand festival

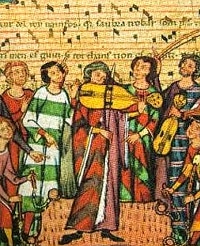

(Les derniers trouvères, groupe de musique festive aux sonorités médiévales avec de très belles orchestrations sur des paroles originales, seront présents.)

En réalité, le salon ouvre dès le vendredi 18 à guichet fermé mais cette journée est réservée aux scolaires et aux professionnels. De son côté, le grand public est attendu à partir du samedi 19,novembre, à partir 10h00 du matin pour un événement qui durera jusqu’au dimanche soir 18h00.

Côté tarif, rien à redire avec un ticket journée de 9 euros, et des tarifs réduits à 4,50 euros (enfants -12 ans, demandeurs d’emplois, handicapés), le festival se démarque encore par son

(Ci-contre la Compagnie Arcadia théâtre sera également de la fête.)

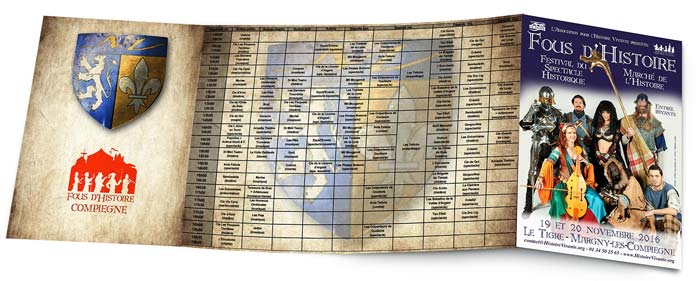

Si vous aviez eu la chance de vous rendre au Festival Fous d’Histoire de Dinan, il faut encore préciser que l’Association pour l’Histoire Vivante ne cède pas un pouce à la facilité puisqu’on retrouvera à l’occasion de cette édition de Margny-Lès-Compiègne de nombreuses compagnies et artisans historiques et médiévaux qui n’étaient pas présents à Dinan. Nous en présentons seulement quelques uns sur cette page, mais vous pourrez en retrouver la liste complète sur le site du festival.

Téléchargez le programme complet ici

Le site web complet et détaillé du festival Fous d’Histoire de Margny Lès Compiègne se trouve ici.

Pour plus d’informations sur l’Association pour l’Histoire Vivante, partie-prenante de l’organisation de cet événement, nous vous renvoyons à l’article que nous avions fait sur le Festival Fous d’Histoire de Dinan auquel ils étaient déjà associés.

En vous souhaitant de très belles fêtes historiques de fin de semaine à Margny-lès-Compiègne si vous avez le plaisir de pouvoir vous y rendre, et sinon, quoiqu’il en soit, que la joie accompagne chacun de vos pas durant ce week end!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Sujet : musique médiévale, musiques anciennes, troubadours modernes, Cantiga de Santa Maria.

Sujet : musique médiévale, musiques anciennes, troubadours modernes, Cantiga de Santa Maria.