Média : conférence

Titre : Les hérétiques au Moyen Âge, approches historiographiques.

Période : du Moyen Âge central à nos jours

Auteur : André VAUCHEZ

Bonjour à tous,

Repenser les hérésies médiévales

en perspective de l’historiographie

S’il est un sujet entre tous qui a questionné et fasciné nombre d’historiens médiévistes, à travers le temps, c’est bien celui des différentes » hérésies ».

Or, dans le domaine de l’historiographie, ce thème reste privilégié pour une raison particulière. La notion même « d’hérésie » situe, en effet, déjà l’historien du côté de l’autorité ecclésiastique puisque c’est cette dernière qui nomme et qualifie ce qui est « hérétique » de ce qui ne l’est pas. Pour des raisons de neutralité, on serait donc plutôt enclin de nos jours, et de nombreux historiens le font, à plutôt utiliser le terme de dissidence pour désigner ces pratiques religieuses qui se différenciaient de la ligne officielle de Rome, tout en prônant tout de même souvent un retour à un christianisme des origines.

Au delà du simple fait qui a longtemps consisté à prendre, en quelque sorte « au comptant », une « hérésie » qui stigmatisait socialement des catégories de pratiques sur des bases théologiques mais aussi forcément idéologiques, un autre problème auxquels les historiens ont dû faire face dans l’étude de ces mouvements et Jean-Louis Biget le souligne bien dans ses travaux sur « l’hérésie » cathare,

A quel point les questions soumises aux accusés ne les piégeaient-ils pas dans une grille de réponses déjà préconstruites ? A quel point encore, les « hérésies » dualistes et manichéennes auxquelles s’était frotté Saint Augustin durant l’antiquité sont-elles venues servir de modèles aux clercs et religieux du Moyen Âge central pour être mises au service de visées politiques ? Jugements biaisés ou stratégies calculées ? Une fois qualifiée et nommée, l’hérésie n’était-elle qu’un instrument idéologique au service d’intérêts « corporatistes » ? Voilà les questions que tout historien sérieux soulève nécessairement, aujourd’hui, face à ce délicat objet d’étude.

Au delà, penser « l’hérésie » en historiographie pour tenter de la reconstruire de manière objective est un exercice qui permet de bien comprendre le mouvement et les avancées de la science historique dans son approche méthodologique comme dans son nécessaire recul critique. A travers son analyse critique des mouvements hérétiques, Andre Vauchez nous invite à une belle leçon d’Histoire sur l’Histoire.

Conférence: hérésies et hérétiques

dans l’Occident médiéval

La conférence sur l’historiographie n’étant plus disponible pour des raisons inconnues, depuis ce jour sur le site de l’Ecole nationale des Chartes et en espérant que cela soit temporaire, nous vous présentons ici une autre conférence donnée par André Vauchez sur le même sujet. Nous laissons tout de même temporairement le lien vers la conférence que proposait alors l’ENC en espérant qu’il soit restauré dans le temps.

Conférence alternative : « La Marche de l’Histoire, France inter

Les hérétiques du Moyen Âge, André Vauchez (nov 2014).

Si difficultés, lien vers le même Podcast sur le site de France Inter

André Vauchez, portrait d’un historien médiéviste et d’un académicien français

Formé à l’école normale supérieure, reçu premier à l’agrégation en Histoire, André Vauchez a fait de sa spécialité l’histoire de la spiritualité et de la Sainteté au Moyen Âge, et de manière plus large, le christianisme médiéval. Depuis sa thèse sur l’histoire de la canonisation et de la sainteté à la fin du Moyen Âge, on lui doit un certain nombre d’ouvrages sur le sujet dont un sur

Sur le sujet de l’hérésie, il a publié en 2014, « les hérétiques au Moyen Âge : Suppôts de Satan ou chrétiens dissidents ? ». Il y revisitait l’histoire des mouvements hérétiques pour y faire tout à la fois le portrait de l’église et de ses intentions, mais aussi celui des mentalités médiévales sous-tendues par ces mouvements.

Sa participation et ses travaux dans le domaine de l’histoire médiévale et l’histoire du christianisme lui ont valu de recevoir le titre d’officier de la légion d’honneur, celui de commandeur de l’ordre des palmes académiques et encore celui d’officier de l’ordre national du mérite. Hors de France, ses contributions et ses publication sont largement reconnues. Il est en effet Docteur Honoris Causa de l’université de Genève, Commandeur de l’ordre national du mérite de la république italienne et membre de plusieurs académies à l’étranger (Italie, Tunis, Vatican, Belgique). Très actif dans son domaine, il y fait autorité et il est encore membre de la British Academy et correspondant de la Medieval Academy of America. Ajoutons pour finir qu’il dirige la revue Mabillon, revue internationale consacré à l’histoire et la littérature religieuse.

Vous l’avez compris, il s’agit là d’un prestigieux intervenant qui maîtrise parfaitement son sujet et c’est un grand plaisir de vous faire découvrir ici cette conférence, autant que son parcours autour de l’histoire médiévale.

En vous souhaitant un excellente journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com.

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

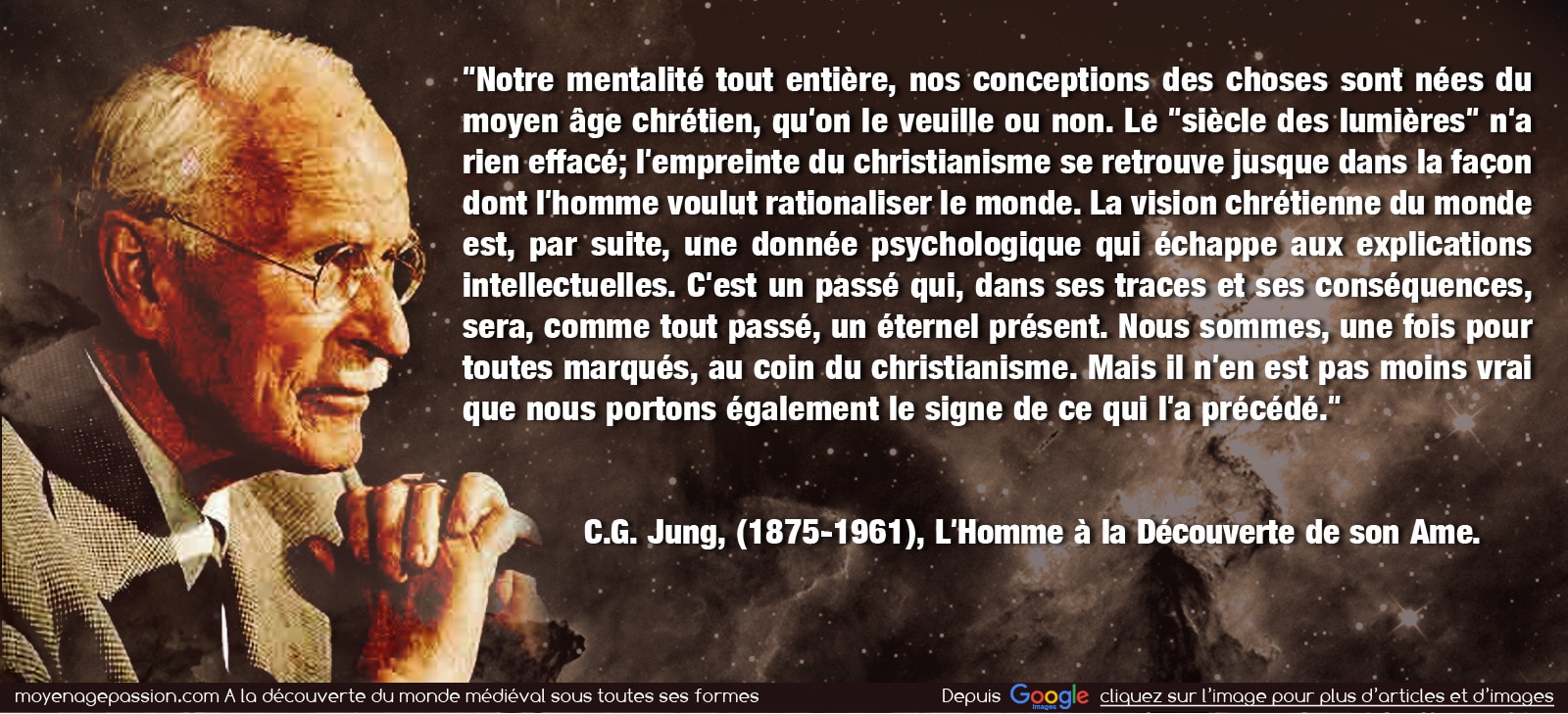

our le cas où nous doutions encore de l’ancrage et de la résonance du moyen-âge chrétien jusque dans notre monde moderne et jusque dans les couches les plus profondes de notre psyché, cette citation du grand Carl Jung (1875-1961) vient aujourd’hui nous le rappeler. Et si certains aspects de cette réalité sont même quelquefois descendus sous le seuil de notre visibilité, les faits demeurent, on ne peut simplement effacer d’un simple coup de gomme plus de mille cinq cents ans d’histoire.

our le cas où nous doutions encore de l’ancrage et de la résonance du moyen-âge chrétien jusque dans notre monde moderne et jusque dans les couches les plus profondes de notre psyché, cette citation du grand Carl Jung (1875-1961) vient aujourd’hui nous le rappeler. Et si certains aspects de cette réalité sont même quelquefois descendus sous le seuil de notre visibilité, les faits demeurent, on ne peut simplement effacer d’un simple coup de gomme plus de mille cinq cents ans d’histoire.

joie cruelle et fallacieuse de la citation hors contexte, nous voici encore au pied du

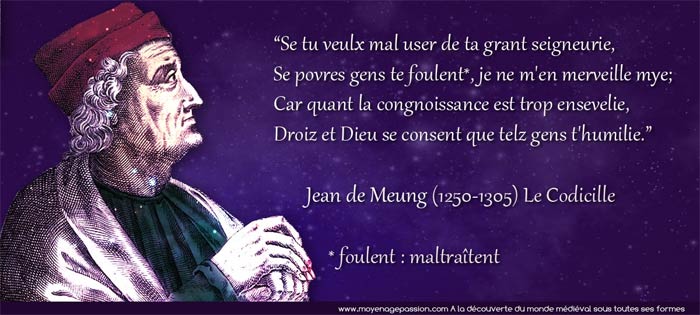

joie cruelle et fallacieuse de la citation hors contexte, nous voici encore au pied du  durant ce moyen-âge central et ce XIIIe siècle, c’est en homme pieu, soucieux de religion et de salut de l’âme, autant que de justice qu’il s’exprime. Il ne cherche donc pas à mettre le feu aux poudres, (ce qui serait en plus un peu anachronique pour l’époque) mais plutôt à ramener dans la juste parole et, plus encore, la juste pratique les brebis égarées de la haute hiérarchie de l’Eglise.

durant ce moyen-âge central et ce XIIIe siècle, c’est en homme pieu, soucieux de religion et de salut de l’âme, autant que de justice qu’il s’exprime. Il ne cherche donc pas à mettre le feu aux poudres, (ce qui serait en plus un peu anachronique pour l’époque) mais plutôt à ramener dans la juste parole et, plus encore, la juste pratique les brebis égarées de la haute hiérarchie de l’Eglise.