Période: moyen-âge central (XIe, XIIe siècles)

Titre: l’Ecole de Salerne (traduction de 1880)

Auteur : collectif d’auteurs anonymes

Traducteur : Charles Meaux Saint-Marc

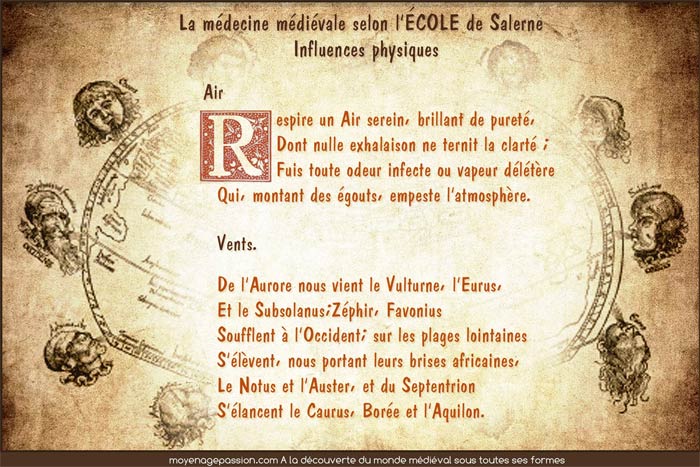

« Hygiène: influences physiques.

Air.

Respire un Air serein, brillant de pureté, Dont nulle exhalaison ne ternit la clarté ; Fuis toute odeur infecte ou vapeur délétère Qui, montant des égouts, empeste l’atmosphère.

Vents.

De l’Aurore nous vient le Vulturne, l’Eurus, Et le Subsolanus;Zéphir, Favonius Soufflent à l’Occident; sur les plages lointaines S’élèvent, nous portant leurs brises africaines, Le Notus et l’Auster, et du Septentrion S’élancent le Caurus, Borée et l’Aquilon. »

Extrait, citation médecine médiévale: hygiène, influences physiques

“Flos medicinae vel regimen sanitatis salernitanum” ou “L’Ecole de Salerne” Traduction par Charles Meaux Saint-Marc (1880)

Bonjour à tous,

Nous sommes toujours dans le chapitre qui concerne l’hygiène et, cette fois-ci, les médecins médiévaux de Salerne nous parlent d’Air et de Vent. Chose qui peut nous paraître bien curieuse pour autant qu’elle soit devenue anecdotique dans les prescriptions de la médecine moderne, la qualité de l’air respiré était considérée, au moyen-âge, comme une condition véritable de santé. Bien sûr, nous le savons encore: « L’air pur, comme l’eau pure fait du bien » et il nous reste cette idée que l’air de la montagne ou l’air de la mer sont bons pour la respiration, mais cela s’arrête à peu près,aux problèmes des voies respiratoires. On sait aussi, bien sûr, et pour les mêmes raisons que tout air vaut mieux que celle de nos villes, tant elle y est de plus en plus viciée et polluée; ce n’est un mystère pour personne.

Au moyen-âge et en terme de médecine préventive, on prend l’affaire très au sérieux et il ne s’agit pas alors de pollution atmosphérique. Vapeurs méphitiques, mauvaises odeurs peuvent être considérées comme dangereuses pour la santé, et on n’hésite d’ailleurs pas à établir des relations directes entre mauvaises odeurs, émanations insalubres, air vicié et maladie.

Dans le même registre, on prête aussi aux vents une grande importance et de grandes influences sur la santé et cela vous

Si vous comptez parmi les sceptiques de l’incidence direct du vent sur les états de santé, ne croyez pas cependant cette idée relève de « l’hérésie » médiévale. Les vents nommés dans l’extrait du jour sont connus et identifiés chez les anciens grecs, chez Horace et plus tard chez Pline. Et comme ils sont en relation avec les saisons qu’ils annoncent ou qu’ils accompagnent, chacun d’entre eux est aussi associé des qualités: froid, chaud, sec, humidité, fort, impétuosité, propice à calmer, etc,… On les considère donc comme créant des conditions favorables pour éradiquer certains problèmes de santé.

En l’occurrence, comme nous sommes ici, avec cette médecine versifiée du moyen-âge central, à Salerne, les vents qui s’y trouvent mentionnés sont ceux de la péninsule italienne. Pourtant, plus près de nous, en fouillant un peu ces aspects, on trouve dans le courant du XIXe siècle la tentative d’un médecin, le docteur Edouard

« Si l’Italie attire pour ses souvenirs d’histoire et ses œuvres d’art , elle attire aussi pour les qualités de l’air qu’on y respire. Si elle est la terre des artistes, des curieux et des rêveurs, elle est aussi celle des malades. Si les uns vont y demander des satisfactions ou des amusements pour l’esprit, d’autres, et ils sont en grand nombre, accourent pour essayer de ranimer, sous ce ciel brillant, un flambeau qui s’éteint, le flambeau de la vie. »

Dr Edouard Carrière – Le climat de l’Italie sous le rapport hygiénique et médical

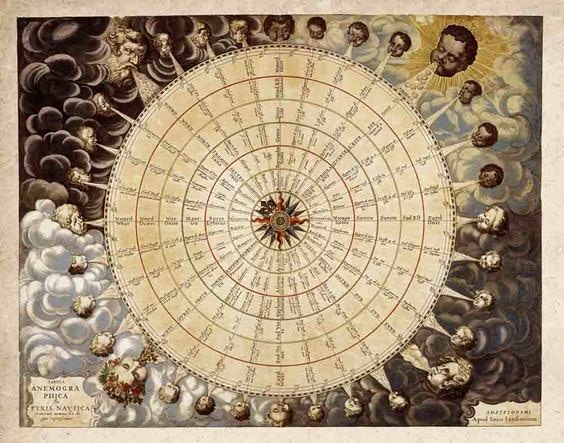

Voila là table des vents mentionnés dans l’ouvrage du Dr Carrière avec leur origine. Elle nous permet d’éclairer ceux mentionnés dans la citation de l’Ecole de Salerne qui nous occupe aujourd’hui:

Septentrion (ou Aparctias de l’antiquité): nord

Le Coecia : nord-est

Le Subsolanus ou l’Apeliotes: est

L’Eurus ou le Vulturne: sud-est

L’Auster ou le Notus : sud

L’Africus ou Libs; sud-ouest

Favonius ou Zéphir: ouest

Corus, Argestes; nord-ouest

Même s’il dédie un chapitre complet à l’influence des vents, à leur nature et à leur qualité, l’auteur ne s’arrête pas là et les déborde largement, s’intéressant encore à l’atmosphère, aux eaux, aux forêts, à la géologie, la topographie et même aux météores. Si l’on en juge par la grand place faite à cet ouvrage original dans les Annales d’Hygiène publique et de médecine légale parues autour des mêmes années, le travail du Docteur Carrière n’a alors rien de fantaisiste, ni de marginal. Et l’on se surprendra peut-être de voir à quel point la relation établie entre climat, vent et lieu peut être précise, une fois traduite en

« A l’instar de Massa, de Sorrente, Castellamare est parcourue par les vents septentrionaux, qui sont seulement un peu moins tièdes et un peu plus secs, aussi a-t-on remarqué que le séjour d’été des hauteurs de Castellamare est favorable aux engorgements du foie, de la matrice, sans dégénérescence des tissus, aux épuisements nerveux dus à la fatigue des plaisirs, du travail intellectuel, des affaires. (…) Ces indications se rapportent à la saison d’été, pour éviter un trop long déplacement, les malades pourraient aller passer l’hiver à Salerne. »

Annales d’Hygiène publique et de médecine légale Vol 43 (1850)

Pour être très honnête, hormis peut-être des lieux de cure répertoriés, je ne sais pas à quel point, la médecine moderne prend encore ce genre de faits vraiment en considération, et surtout de manière aussi précise, pas d’avantage que je ne peux avancer si l’Italie est toujours perçue, de nos jours encore, comme une terre de rémission privilégiée comme elle l’était encore dans le courant du XIXe: « Allez pour votre foie, vous irez me passer trois jours à Rimini et pour votre problème de Stress, vous ferez suivre avec une semaine à Rome » Chouette!

Pour revenir à des choses plus sérieuses et à la vue de ces éléments, il nous faut sans doute encore avancer dans le temps l’influence des principes de l’école de Salerne dans la médecine occidentale au moins jusqu’au XIXe siècle.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

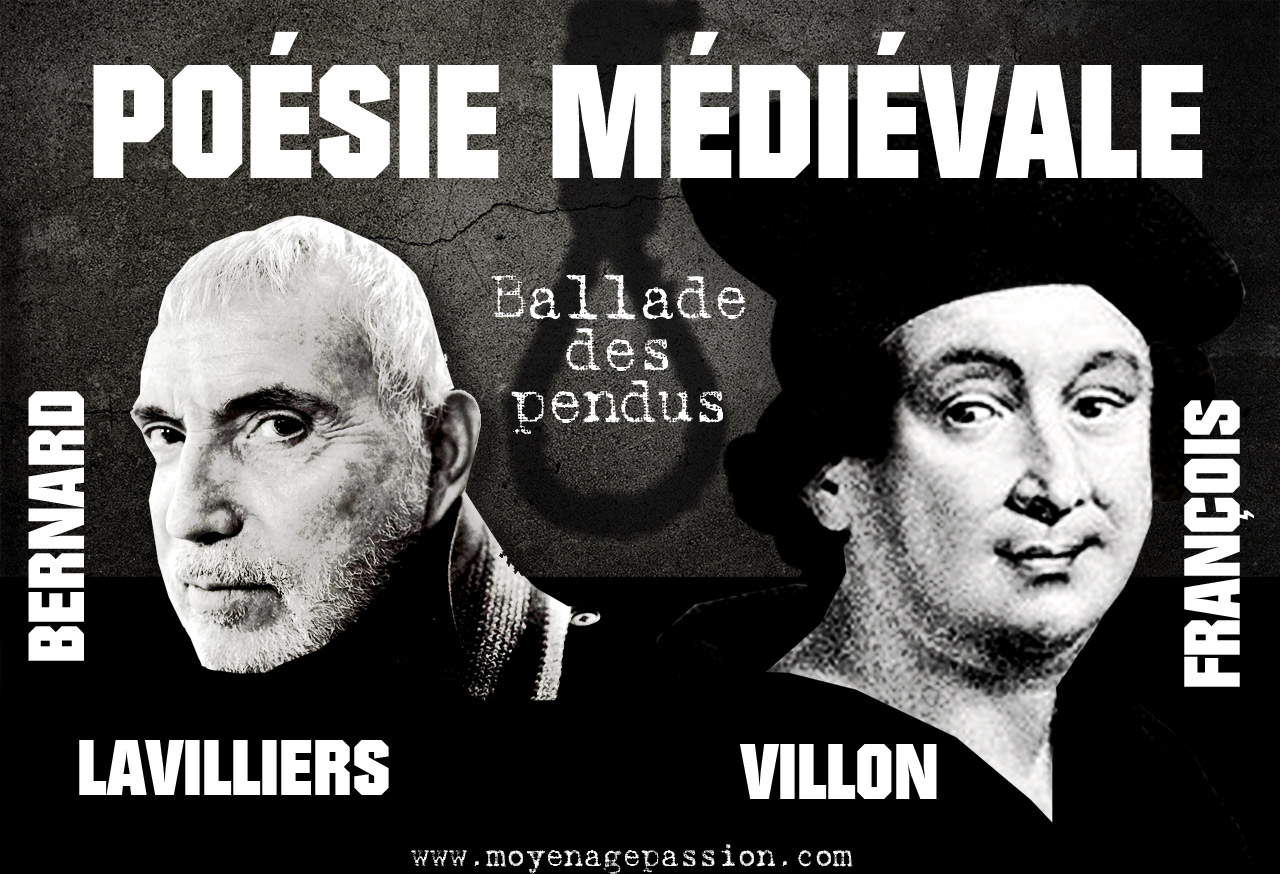

Sujet : poésie médiévale, chanson noël, ballade, fabliau, nativité, Noël.

Sujet : poésie médiévale, chanson noël, ballade, fabliau, nativité, Noël. l’approche des fêtes, il est temps de publier quelques éléments sur noël sous l’angle de la poésie médiévale. Nous vous partageons donc ici, plusieurs extraits, et entre autre, la célèbre ballade des proverbes de François Villon puisqu’il en inclue un de circonstances sur Noël.

l’approche des fêtes, il est temps de publier quelques éléments sur noël sous l’angle de la poésie médiévale. Nous vous partageons donc ici, plusieurs extraits, et entre autre, la célèbre ballade des proverbes de François Villon puisqu’il en inclue un de circonstances sur Noël.

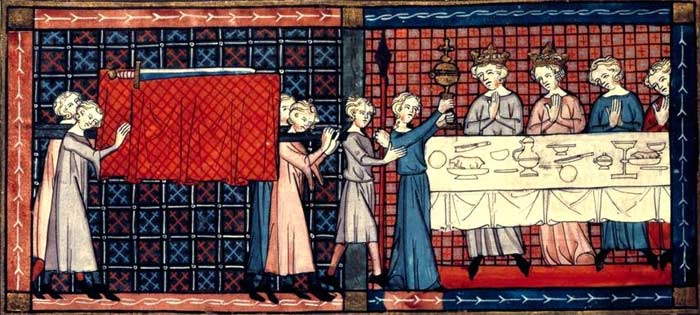

Dans Perceval, le roman de Graal, le célèbre Chrétien de Troyes mentionnera la célébration de la nativité, en simple forme d’allusion à un long repas, comme ceux que l’on fait alors autour des fêtes de Noël.

Dans Perceval, le roman de Graal, le célèbre Chrétien de Troyes mentionnera la célébration de la nativité, en simple forme d’allusion à un long repas, comme ceux que l’on fait alors autour des fêtes de Noël.

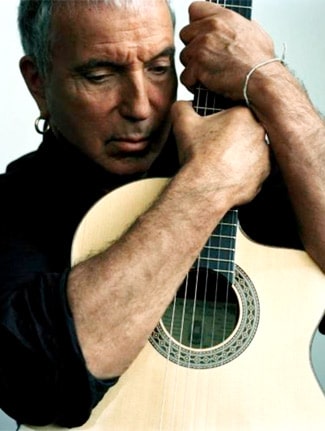

oici une autre lecture audio de la mythique

oici une autre lecture audio de la mythique  garçon au grand coeur de la chanson française, dont on ne présente plus la longue et brillante carrière,

garçon au grand coeur de la chanson française, dont on ne présente plus la longue et brillante carrière,

omme promis, il y a quelques temps, nous partageons une autre poésie de Théodore de Banville dédiée à Maistre François Villon. La dernière fois nous avions publié le

omme promis, il y a quelques temps, nous partageons une autre poésie de Théodore de Banville dédiée à Maistre François Villon. La dernière fois nous avions publié le