Auteur : François Villon (1431-?1463)

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Titre : Ballade contre les Mesdisans de la France

Ouvrage : François Villon, nouvelle édition revue corrigée et mise en ordre, avec des notes historiques et littéraires par P.L Jacob (1854)

Bonjour à tous,

Une Ballade de l’honneur français

Quand nous disons que cette poésie est particulière, il est vrai qu’elle pourrait détoner avec des images plus anti-conformistes qu’on a quelquefois été tenté de former sur Villon et qui sont, finalement, plus proches d’une vision contemporaine que de la réalité historique et médiévale. Nous faisons notamment référence à une sorte d’archétype moderne du « poète maudit » : « Villon l’éternel brigand, le mauvais garçon, amoral à tous points de vue, contre et contre tous, un peu anarchiste, peut-être même nihiliste, et pourquoi pas, non-croyant, apatride, individualiste »… Bref un type qui aurait rejeté un peu tout en bloc. Or, pas tant que ça, on le verra encore ici.

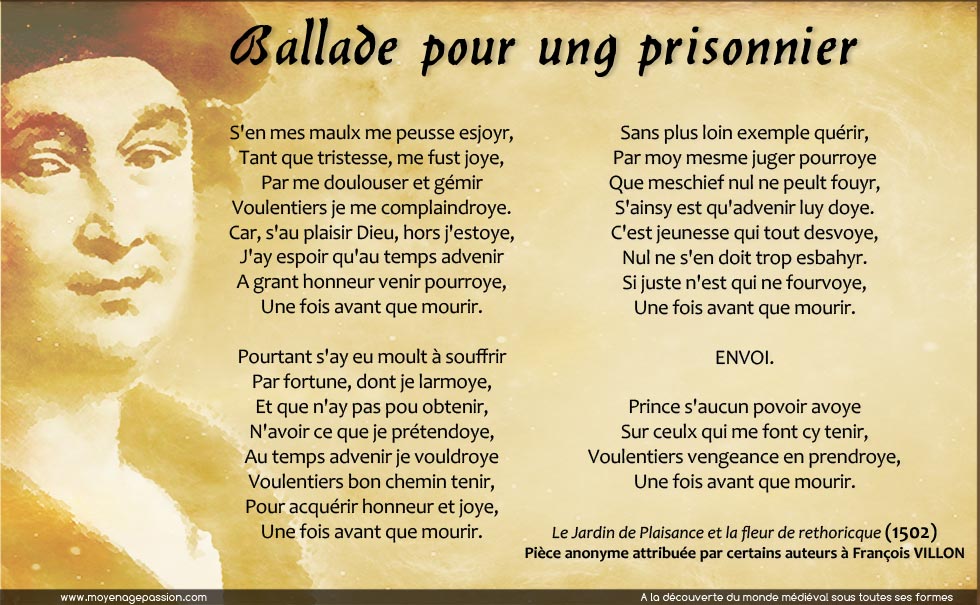

Sources et attributions

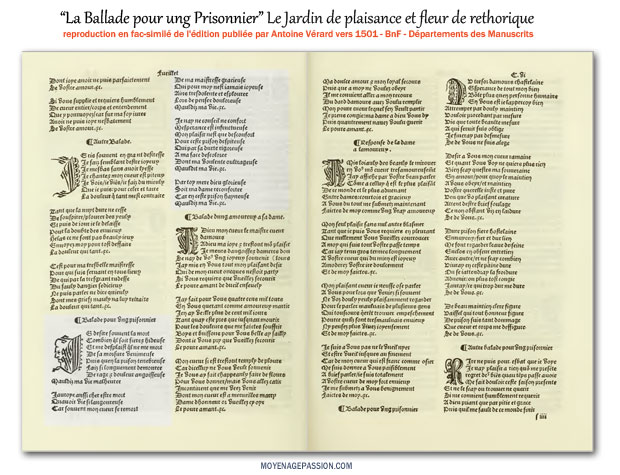

La Ballade de l’honneur françois est acceptée assez communément dans le corpus du poète médiéval par ses premiers biographes et même comme étant de sa plume. Elle le demeure encore à ce jour, auprès de la majorité des spécialistes de littérature médiévale et de Villon.

(voir expo BnF)

Du point de vue des sources, un manuscrit en attribue explicitement la paternité à Villon : le MS Français 12490 de la BnF. D’autres codex d’époque font état de cette poésie sans lui attribuer. Dans un article de la revue Romania, daté de 1892, l’historien archiviste suisse Arthur Piaget, commentant une édition des œuvres de Villon par Auguste Longnon, monta au créneau pour contester la paternité de l’auteur médiéval sur un certain nombre de pièces présentes dans l’ouvrage. La Ballade contre les Mesdisans de la France en faisait partie. Piaget l’écartait sans étayer tellement son propos et finalement plus sur la foi d’un rejet de la légitimité du Manuscrit 12490 que sur des éléments de fond ou de style (rejet du manuscrit mis en avant par ailleurs par W. G. C. Bijvanck, spécimen d’un essai critique sur les oeuvres de François Villon ; 1882) .

« Deux-plumes n’est pas de cet avis », disait Edward Sapir en réfléchissant à la définition de « culture » et de champ culturel. Dans le monde des œuvres et des corpus médiévaux, c’est devenu presque une règle. Les deux-plumes y sont légions. Ce n’est d’ailleurs pas qu’une question « d’avis » mais de construction théorique et une hypothèse chasse l’autre. On ne peut donc qu’acter la présence de contradicteurs. Nous concernant, nous nous rangerons, pour l’instant, du côté de l’attribution possible à Villon. Nous y trouverons d’ailleurs quelques pistes du côté de ceux qui en sont d’accord.

Eléments de Contexte

Villon a-t-il écrit cette ballade, qui met clairement en exergue ses sentiments d’appartenance au royaume de France, après sa grâce royale ? Certains auteurs ont avancé qu’il avait pu le faire après ses tristes mésaventures de Meung sur Loire. Il aurait, ainsi, voulu remercier le roi français à qui il devait sa liberté nouvelle et inespérée. Au fond, pourquoi pas ? Du point de vue de la période, on aurait peu de mal à admettre que cette ballade se situe plus dans la

dernière partie de la vie connue de Villon que dans son jeune âge.

Alors, Villon a-t-il eu besoin, nécessairement, d’exprimer sa gratitude ou de chercher une gratification pour écrire cette ballade ? On ne voit pas très bien pourquoi il aurait eu à se forcer, sauf à projeter sur lui a posteriori une sorte de nature antagoniste de principe et vis à vis de tout, y compris de sa patrie. Outre le fait que cela ne semble pas tellement d’époque (hors de certains pactes avec l’Anglois que la guerre de cent ans avait favorisés) et ce même pour un esprit libre et marginal comme Villon, ce dernier a toujours désigné ses ennemis nominativement et la France n’en a jamais fait partie. D’autres textes montrent également qu’il se reconnait dans ses valeurs de défense du royaume (on pourra citer, en exemple, sa Ballade des Dames du temps jadis et sa « Jehanne, la bonne Lorraine qu’Anglais brûlèrent à Rouen« ).

Villon et sa défense des armes de France

chez François Rabelais

Pour abonder dans le sens d’un Villon, défenseur de l’honneur français, au siècle suivant, Rabelais avancera à son tour et non sans humour, dans cette direction (voir Œuvres de Maître François Rabelais publié sous le titre de Faits et Dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel, T4 , 1711). Il nous contera, en effet, un échange entre Villon et “Edouar le quin”, roi d’Angleterre (au vue des dates, il aurait

Dans une scène fictionnelle haute en couleurs, Rabelais nous dépeint un Villon prenant vertement la défense des « armes de France » (au sens d’armoiries) devant le roi anglais. Le poète se moque même, largement de ce dernier et de la terreur que pourrait lui inspirer la vue de telles armes au point qu’il pourrait se faire dessus, sans retenue et de multiples fois, à leur seule vue : rabelaisien, humoristique et patriotique. Si la guerre de cent ans est finie sous Rabelais, le roi d’Angleterre peut encore y faire figure d’ennemi historique tout désigné du royaume de France et on ne peut s’empêcher de voir, peut-être là, une allusion à notre Ballade contre les Mesdisans. Rabelais abonde en tout cas dans ce sens : on peut être Villon, être mauvais garçon et pour autant, se reconnaître comme un enfant du royaume, au point d’en prendre la défense.

Des représailles vitriolées à l’encontre

des médisants et des ennemis du royaume

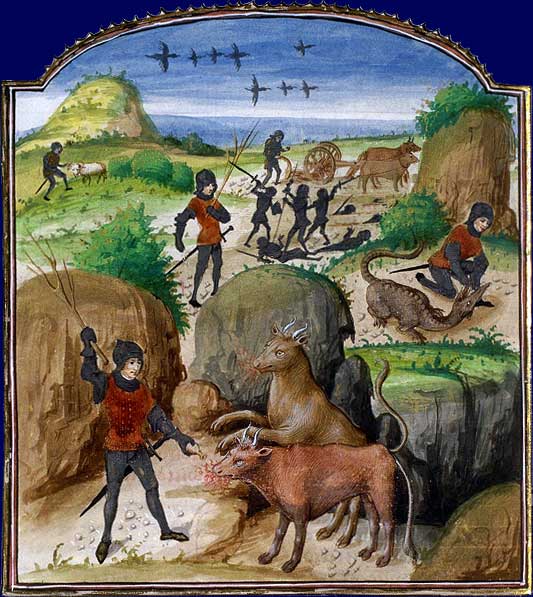

Pour revenir au contenu de notre ballade du jour, entre antiquité grecque, histoire romaine et références bibliques, Villon y adresse une série de bravades à l’attention de ceux qui pourraient être tenté de porter atteinte, en paroles ou en actes, au Royaume de France. Contre l’image du mauvais garçon, du polisson ou même du repenti, très auto-centré sur son expérience personnelle (à laquelle son Testament nous avait habitué), Villon s’abstrait ici du propos pour dresser une liste de représailles vitriolées auxquelles il voue tous ses détracteurs.

S’il ne laisse aucune équivoque sur le côté où il se range, il ne désigne pourtant pas ces ennemis nominativement ; au fond, l’impression générale qui ressort de la lecture est qu’il s’agit même d’ennemis intemporels : adversaires ou médisants de son temps, mais aussi ceux qui viendront, bien après lui, du dehors comme du dedans. Comme son épitaphe ( plus connu encore comme la Ballade des pendus ) c’est encore un texte qui s’inscrit dans une forme d’éternité des valeurs.

Précisons que pour rendre cette poésie, plutôt ardue, accessible à tous, nous avons suivi PL Jacob (op cité) dans son approche très annotée de l’oeuvre de Villon. Ici, les références sont denses et nombreuses et, sans le recours aux notes, leur grand nombre pourrait même rendre difficile la compréhension. En suivant le fil des supplices que le poète destine à tous les détracteurs du royaume, vous croiserez, tour à tour, des traîtres, des orgueilleux, d’autres que la convoitise ou la rapacité avaient aveuglés, d’autres encore pleins d’eux-même et jusqu’à ceux-là capables de vendre la chair de leurs enfants aux dieux pour qu’elle soit dévoré. Mais encore une fois, ne nous y trompons pas, cette ballade s’intéresse plus aux représailles à l’attention des ennemis potentiels de la France qu’à celles subies par les personnages mythiques ou historiques invoqués.

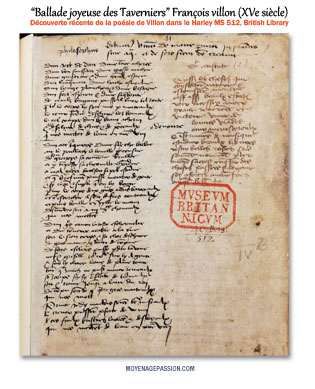

Pour finir, on notera encore que si François Villon leur réserve à tous les pires supplices, le procédé stylistique utilisé ici et sa redondance ne sont pas sans évoquer d’autres de ses poésies. Dans un autre registre, on pense, par exemple, à sa ballade des taverniers « brouilleurs de vin » qu’il vouait aux pires tortures, dans une longue litanie. Ici, l’univers est tout autre et l’humour est absent. Sous la force des références antiques, bibliques, et hautement symboliques, les ennemis du royaume seront tous condamnés par Villon à être punis pour l’éternité et même devant Dieu. Pour peu, cette ballade qu’on dirait, aujourd’hui, patriotique et qui vient d’un côté où on l’attendait moins, reléguerait la future Marseillaise de Rouget de Lisle (1792) au rang d’hymne plutôt gentillet.

La Ballade de l’Honneur François

de Villon commentée et annotée

Rencontré soit de bestes feu gectans ,

Que Jason vit, quérant la Toison d’or (1);

Ou transmué d’homme en beste, sept ans.

Ainsi que fut Nabugodonosor (2);

Ou bien ait perte aussi griefve et villaine

Que les Troyens pour la prinse d’Héleine ;

Ou avallé soit avec Penthalus (3) ;

Ou, plus que Job, soit en griefve souffrance,

Tenant prison avecque Dédalus (4),

Qui mal vouldroit au royaume de France !

Quatre mois soit en un vivier chantant,

La teste au fons, ainsi que le butor (5);

Ou, au Grant-Turc, vendu argent contant,

Pour estre mis au harnois com’ bug for (comme un bœuf de trait);

Ou trente ans soit, comme la Magdelaine (6),

Sans vestir drap de linge, ne de laine ;

Ou noyé soit, comme fut Narcisus ;

Ou aux cheveux, comme Absalon (7), pendus

Ou comme fut Judas, par despérance (se pendit par désespoir);

Ou puist mourir, comme Simon Magus (8) :

Qui mal vouldroit au royaume de France !

D’Octovien puisse venir le temps :

C’est qu’on luy coule au ventre son trésor (9);

Ou qu’il soit mis, entre meules flotans ,

En un moulin, comme fut saint Victor (10);

Ou transgloutis en la mer, sans haleine,

Pis que Jonas au corps de la baleine;

Ou soit banny de la clarté Phoebus (Apollon, le radieux, le dieux Soleil),

Des biens Juno, et du soûlas Vénus (11);

Et du grant Dieu, soit mauldit à oultrance (sans espoir de pardon),

Ainsi que fut roy Sardanapalus (12)

Qui mal vouldroit au royaume de France !

Envoi.

Prince, porté soit ès désers Eolus (de Eole, dieu des vents),

En la forest où domine Glaucus (Glaucos : dieu marin, fils de Poséidon)

Ou privé soit de paix et d’espérance :

Car digne n’est de possesser vertus,

Qui mal vouldroit au royaume de France.

NOTES

(1) » Bestes feu gectans » : les Taureaux de Colchide sont des automates faits de bronze, crées par Héphaestos (dieu du feu, des volcans et de la forge). De la taille d’un éléphant, ils ont la propriété de cracher du feu tel un dragon. Dans la mythologie, Jason devra les affronter et réussir à les dompter pour pouvoir récupérer la toison d’or.

(2) Nabuchodonosor II roi de Babylone (605-562 av JC) également mentionné dont l’ancien testament dans lequel on nous conte qu’il fut condamné à être changé en bête durant 7 ans :

Daniel 4:25 “22. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d’herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant sept temps, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu’il accorde la royauté à qui il lui plaît. «

(3) Penthalus : en accord avec PL Jacob, il faut sans doute lire ici Tentalus ou Tentale, condamné par les dieux à passer l’éternité à souffrir les affres de la faim et la soif pour leur avoir présentés un banquet fait de chair humaine : celle de son propre fils Pélops. Quant à Job, il s’agit du supplicié biblique, mis à l’épreuve par le malin et condamné, en plus de subir la maladie, à perdre richesse, famille et amis.

(4) Dédalus : dans la mythologie grecque, Dédale, architecte et inventeur de génie, fut entre autre, le constructeur du labyrinthe du terrible Minotaure (qu’il a d’une certaine façon contribué à faire naître). Le roi Minos, fils de Zeus et d’Europe, finira par enfermer Dédale dans son propre piège, suite à de multiples trahisons. Ce dernier tentera de s’en échapper avec son fils Icare en fabricant des paires d’ailes. On connait les suites funestes de cette tentative d’évasion.

(5) Au Moyen Âge, le butor, petit oiseau échassier, est perçu comme un animal ambivalent, souvent associé au Malin. PL Jacob nous dit également de lui qu’à cette même époque, on pensait qu’il hibernait en s’enfouissant sous la vase.

(6) La Magdelaine. Il s’agit, bien sûr, de Marie-Madeleine ou Marie la Magdaléenne du nouveau testament (aujourd’hui objet de toutes les spéculations et controverses). Certaines écritures nous conte qu’elle se retira de longues années pour faire pénitence dans le désert, dans la misère et le dénuement le plus total.

(7) Narcisus et Absalom : On connait bien ce Narcisse de la mythologie grecque, fils du fleuve Céphise et d’une nymphe, Liriope. D’une grande beauté, il était aussi orgueilleux et plein de lui-même. Ce fut au point que, tombé amoureux de son propre reflet dans l’eau, il s’abîma dans sa propre contemplation jusqu’à se laisser surprendre par la mort.

Absalom est, quant à lui, un personnage biblique de l’Ancien testament. Troisième fils du roi David, il avait vengé sa sœur d’un viol en tuant Amnon, son beau-frère, l’agresseur de cette dernière. Conspué, il s’enfuit du royaume pour fomenter une révolte quelques années plus tard. Ses troupes seront mises en déroute par celle du roi. A l’occasion d’une dernière bataille, dans la forêt d’Éphraïm, au moment de sa fuite, il se prendra la chevelure dans les branches d’un arbre. Incapable de se défendre, il sera alors exécuté par Joab, général du Roi David, contre les instructions de ce dernier qui avait formé le projet de l’épargner.

(8) Simon Magus ou Simon le mage. Ce personnage qu’on trouve aussi dans les écritures (Actes des apôtres) était connu pour ses prodiges dans la région de Samarie (ancienne capitale d’Israël en Cisjordanie). Il fut condamné à l’Hérésie pour avoir tenté de monnayer à Pierre ses pouvoirs miraculeux contre de l’argent. Une autre version explique qu’il avait requis l’aide de démons pour s’élever dans le ciel. Il entendait ainsi prouver aux romains qu’il possédait des pouvoirs divins, mais il finit par tomber et se rompre les jambes.

(9) Octavien Caius Octavius, fils adoptif de Jules César qui deviendra Auguste (14-63 av JC). La référence est-elle dans le second triumvirat ou y a-t-il une erreur de chronologie de Villon, comme le pense PL Jacob en suivant son prédécesseur Prompsault ? En tout état de cause, on retrouve à plusieurs reprises dans l’histoire de l’empire romain (et quelquefois contre lui), ce supplice de l’or fondu versé dans la bouche d’un condamné pour sa cupidité. Un peu avant le règne d’Octavien, (autour de 53 av JC) le général Marcus Licinius Crassus en fut victime pour sa cupidité.

(10) Saint-Victor (autour de 200-300 ap JC) : Victor de Marseille, dans les hagiographies et la vie des saints. Ce militaire romain et officier de l’empereur refusa de faire des offrandes aux Dieux Romains et fut condamné à être écrasé sous le meule d’un moulin pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne et son dieu unique.

(11) “Des biens Juno et du soûlas Vénus “ : des biens de Junon ou des plaisirs de Venus. Autrement dit, qu’il soit exclus des bienfaits, des richesses et des honneurs de la déesse Junon mais aussi des plaisirs et des joies de l’amour prodigués par Vénus.

(12) Sardanapalus : Selon Prompsault, là encore suivi par PL Jacob, il y aurait une confusion de Villon entre Sardanapale ou Sardanapalos, connu encore sous le nom de Assurbanipal, roi assyrien (669 – 626 av JC) et Antiochus le Furieux, roi de Syrie, qui nous dit-il “périt misérablement sous l’anathème du Dieu d’Israël”. Ce n’est, il est vrai, pas le cas de Sardanapale. Il ne fut pas maudit et la bible, en tout cas, ne le mentionne pas de manière défavorable. Il ne semble pas non plus que les événements autour de la mort aient été particulièrement notables.

On notera, toutefois, que dans d’autres versions de la même ballade de Villon, on trouve en lieu du « grand dieu » le vers suivant : « Et du dieu Mars soit pugny a oultrance Ainsi que fut roy Sardanapalus ». (Voir The Drama of the Text : Proceedings of the Conference Held at St. Hilda’s College Oxford, Michael Freeman, Jane H. M. Taylor, 1996 ). Or, cela change un peu les choses, en ce cas, puisque, d’un point de vue historique, le règne de Sardanapale se fit sous le signe de nombreuses guerres (Dieu Mars) même s’il en sortit plutôt victorieux.

Plus intéressant encore, durant l’antiquité, certains chroniqueurs grecs présentèrent Sardanapale comme un roi oiseux, débauché, plongé constamment dans la luxure et ne quittant jamais son palais. Plus tard, sur cette lancée, d’autres historiens romains, dont Justin (IIIe-IVe s ap JC), avancèrent que ce goût pour la débauche, doublée d’une nature sexuelle assez atypique pour un souverain d’alors, aurait même valu à ce dernier de s’attirer la violence des siens et les foudres du Dieu Mars (symbole de la guerre, mais aussi d’une certaine virilité et fertilité). Dans cette version des faits, le règne de Sardanapale s’acheva même de manière tragique puisque, face à l’adversité, il aurait préféré se soustraire en incendiant ses gens, ses biens et ses richesses ainsi que sa propre personne (voir ci-dessus « la mort de Sardanapale », le chef d’œuvre de Eugène Delacroix ). Une fin qui, dès lors, pourrait peut-être mieux coller à la référence de la ballade de Villon ? Ce n’est, bien sûr, qu’une hypothèse qui demanderait à être creusée. Voici en tout cas un extrait des écrits de l’historien Justin sur cette « punition » de Sardanapale par le Dieu Mars :

« … Il (un de ses préfets) découvrit Sardanapale entouré d’une foule de concubines, et dans l’habillement d’une femme, enroulant de la laine pourpre avec une quenouille, et distribuant des tâches aux filles mais les surpassant toutes en féminité et en dévergondage. Après avoir vu cela, et indigné que tant d’hommes fussent soumis à une telle femme, et que des gens qui avaient des armes de fer obéissent à une fileuse de laine, il partit rejoindre ses compagnons, leur racontant ce qu’il a vu, et leur disant qu’il ne pouvait obéir à un cinède préférant être une femme plutôt qu’un homme. Une conspiration fût formée, et la guerre éclata contre Sardanapale, … Étant défait dans la bataille, il se retira dans son palais et ayant dressé une pile de combustible à laquelle il mit le feu, s’y jeta avec ses richesses, agissant pour la première fois comme un homme.. »

Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, Paris, Belles Lettres,

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

ans le courant du XIXe siècle, avec le développement des humanités et du rationalisme, émergent plus que jamais, la volonté de catégoriser, classer mais aussi de mettre en place une véritable méthodologie dans le domaine de l’Histoire. De fait, de nombreux esprits brillants s’attellent alors aux manuscrits et à la systématisation de leur étude, et ce sera, également, un siècle de grands débats autour des auteurs du Moyen Âge et de la littérature médiévale.

ans le courant du XIXe siècle, avec le développement des humanités et du rationalisme, émergent plus que jamais, la volonté de catégoriser, classer mais aussi de mettre en place une véritable méthodologie dans le domaine de l’Histoire. De fait, de nombreux esprits brillants s’attellent alors aux manuscrits et à la systématisation de leur étude, et ce sera, également, un siècle de grands débats autour des auteurs du Moyen Âge et de la littérature médiévale.

Sujet : bibliographie, auteur médiéval, médiévalisme, sources, actualité, éducation, littérature médiévale, manuscrit ancien

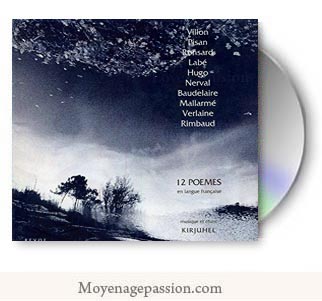

Sujet : bibliographie, auteur médiéval, médiévalisme, sources, actualité, éducation, littérature médiévale, manuscrit ancien omme chaque année, depuis plus de trois décades, l’éditeur universitaire américain, spécialiste de littérature française médiévale et Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques Robert D Peckham vient d’actualiser son très complet bulletin au sujet de François Villon.

omme chaque année, depuis plus de trois décades, l’éditeur universitaire américain, spécialiste de littérature française médiévale et Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques Robert D Peckham vient d’actualiser son très complet bulletin au sujet de François Villon.