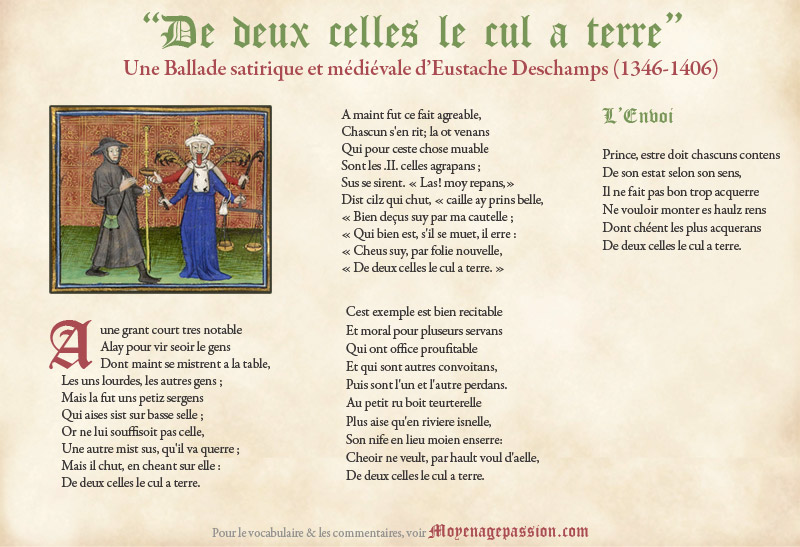

Sujet : poésie, auteur médiéval, moyen français, ballade, poésie satirique, poésie morale, humour médiéval.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «De deux celles le cul a terre»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, Vol 5, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878), Œuvres inédites d’Eustache Deschamps, Prosper Tarbé (T1)

Bonjour à tous

ous revenons au XIVe siècle, pour y découvrir une nouvelle poésie satirique du bon vieux Eustache Deschamps.

Au cours de sa longue vie, cet auteur champenois a mis littéralement tout ce qui passait à sa portée en vers. Il en a résulté une œuvre prolifique, dont plus de 1000 ballades sur un grand nombre de sujets, qui fait le bonheur des médiévistes spécialistes du Moyen Âge tardif. Aujourd’hui, c’est une poésie humoristique et satirique qui retiendra notre attention.

Satyre et humour à la cour

Tout au long de son œuvre, Eustache n’a jamais perdu une occasion de s’adonner à la poésie morale et critique. L’officier de cour et huissier d’armes pour le roi Charles V a notamment su dépeindre avec causticité les mœurs des gens de cour de son temps. Il le fait, une fois encore et sous un nouvel angle, dans la ballade du jour.

S’il en profitera pour se gausser des gens qu’on y trouve entre personnes agréables ou lourdaudes, ce sont les serviteurs de cour que le poète médiéval ciblera plus particulièrement ici. Jeux de pouvoir, convoitise de meilleures positions ou de fonctions, ambition et volonté de paraître, sont au programme d’un propos qui finira par déborder du contexte curial pour s’élargir à tout un chacun.

Vouloir s’élever et mieux chuter

« De deux celles le cul a terre. » scande le refrain de notre ballade satirique. A vouloir s’asseoir sur deux sièges à la fois, on pourrait bien finir par se retrouver le cul par terre.

Autrement dit, à convoiter une position trop haute et qui n’est pas la sienne, on risque bien de n’en plus avoir aucune, en s’étant tourné, au passage, en ridicule. Ici, « l’élévation » que tente le sergent, autrement dit l’officier ou le serviteur de cour, en empilant deux sièges n’est qu’une allégorie de la volonté de se hisser de statut ou de position (l’état, la condition, …).

Eloge du contentement

Au delà de la nature humoristique de la ballade, l’auteur médiéval nous parle, encore une fois, de la voie moyenne et de l’importance de savoir se contenter de sa condition, de son statut, de ses possessions, etc…

La « médiocrité dorée » qu’on trouve déjà chez des auteurs antiques comme Horace, est un thème cher à Eustache. Il lui a dédié un certain nombre de ballades en le reprenant à son compte : « Pour ce fait bon l’estat moien mener », « Benoist de Dieu est qui tient le moien » (nous vous invitons à en retrouver quelques-unes en pied d’article).

Au cœur de cette ballade, le protagoniste tombé le cul à terre pour avoir voulu s’élever trop haut, devient ainsi un exemple édifiant de cet éloge du contentement.

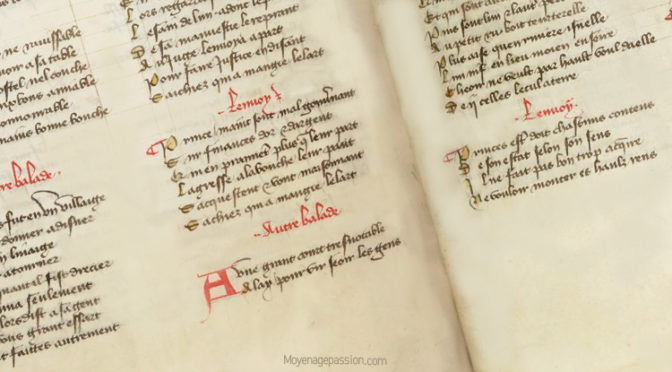

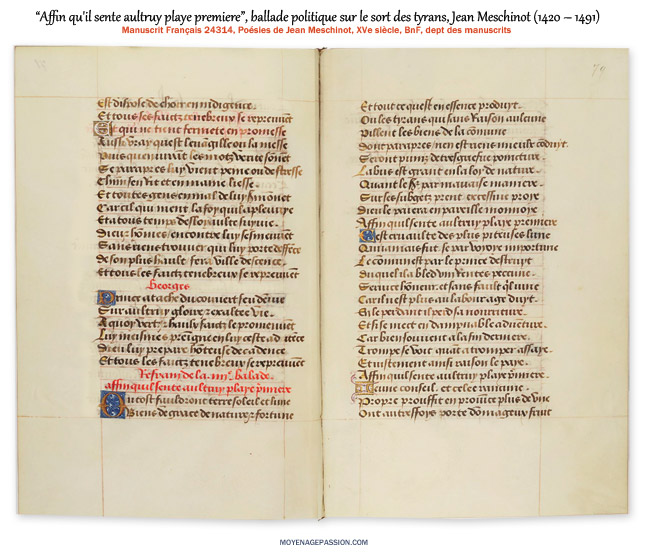

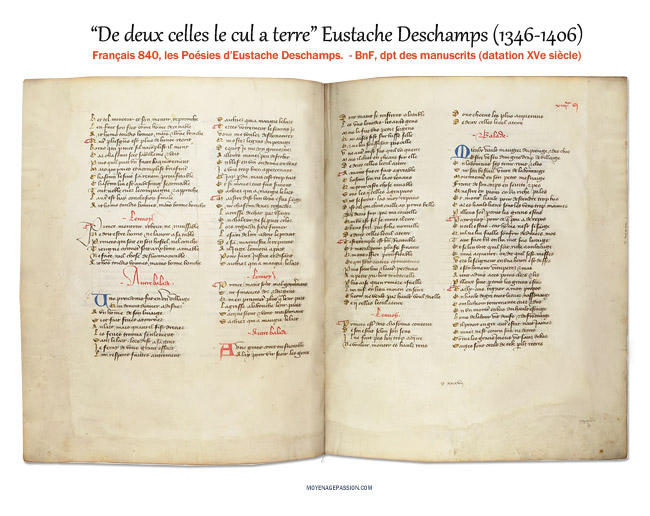

Sources historiques, le manuscrit français 840

Quand on désire aborder sérieusement les écrits d’Eustache Deschamps du point de vue des sources manuscrites anciennes, il est difficile de faire l’impasse sur le ms Français 840 de la BnF. Ce manuscrit médiéval du XVe siècle reste la référence la plus complète pour découvrir l’œuvre du poète champenois.

Pour la transcription en graphie moderne du texte du jour, nous nous sommes appuyés sur les Œuvres complètes d’Eustache Deschamps du Marquis de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud (vol 5, 1878). Vous pourrez également retrouver cette poésie satirique dans les Œuvres inédites d’Eustache Deschamps, publié avant cela par Proper Tarbé (vol 1, 1849).

« De deux celles le cul a terre »

dans le moyen français d’Eustache

A une grant court tres notable

Alay pour vir seoir le gens

Dont maint se mistrent a la table,

Les uns lourdes, les autres gens (des lourdauds et des gentils) ;

Mais la fut uns petiz sergens (serjant : serviteur, huissier domestique)

Qui aises sist sur basse selle (bien assis sur un petit siège) ;

Or ne lui souffisoit pas celle,

Une autre mist sus, qu’il va querre (chercher);

Mais il chut, en cheant sur elle :

De deux celles (sièges) le cul a terre.

A maint (pour beaucoup) fut ce fait agreable,

Chascun s’en rit; la ot venans

Qui pour ceste chose muable

Sont les .II. celles agrapans ; (saisissant les deux chaises & s’asseyant dessus)

Sus se sirent. « Las! moy repans,»

Dist cilz qui chut, « caille ay prins belle,

« Bien deçus suy par ma cautelle (ruse) ;

« Qui bien est, s’il se muet, il erre (celui qui est bien, s’il bouge, il se trompe) :

« Cheus suy, par folie nouvelle (j’ai chu par mon action insensée),

« De deux celles le cul a terre. »

Cest exemple est bien recitable (qu’on peut citer, édifiant)

Et moral pour pluseurs servans

Qui ont office proufitable

Et qui sont autres convoitans,

Puis sont l’un et l’autre perdans.

Au petit ru boit teurterelle (tourterelle)

Plus aise qu’en riviere isnelle (rapide),

Son nife (nid) en lieu moien (peu élevé) enserre:

Cheoir ne veult, par hault voul d’aelle (haut vol d’aile),

De deux celles le cul a terre.

L’ENVOY

Prince, estre doit chascuns contens

De son estat (condition) selon son sens,

Il ne fait pas bon trop acquerre

Ne vouloir monter es haulz rens

Dont chéent les plus acquerans

De deux celles le cul a terre.

Retrouvez d’autres ballades morales et satiriques d’Eustache Deschamps sur un thème similaire :

- Pour ce fait bon l’estat moien mener

- Benoist de Dieu est qui tient le moien

- Ballade sur la médiocrité dorée, Lecture audio

- Il me souffist que je soie bien aise

- Qui trop prant, mourir fault ou rendre

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour Moyenagepassion.com.

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

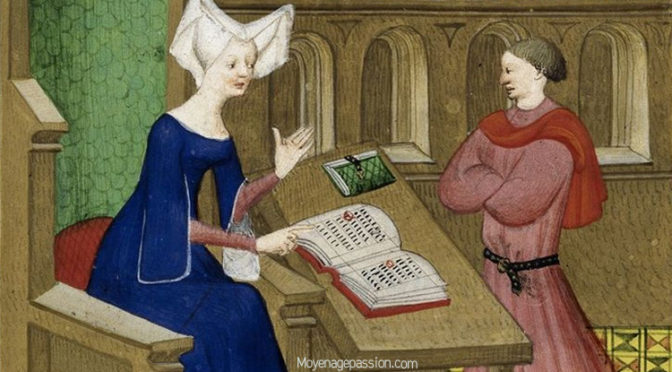

NB : pour l’illustration et le texte en graphie moderne, nous avons utilisé une enluminure du Français 376. Elle représente le pèlerin face à la convoitise et ses tentations. Ce manuscrit daté du milieu du XIVe siècle contient la trilogie du moine cistercien et poète Guillaume de Digulleville : Le pèlerinage de humaine voyage de vie humaine, Le pèlerinage de l’âme et Le pèlerinage de l’âme Jhesu Crist. Il est actuellement conservé à la BnF et consultable sur gallica.