Sujet : poésie médiévale, poésie satirique, trouvère, bible, moine, moyen-âge chrétien, poésie politique, nostalgie médiévale, langue d’Oïl

Période : Moyen Âge central, XIIe, XIIIe siècle

Auteur : Guiot de Provins (Provens) (1150 – 12..)

Manuscrit ancien : MS français 25405 BnF

Ouvrage : La Bible, les Oeuvres de Guiot de Provins, poète lyrique et satirique, John Orr (1915)

Bonjour à tous

ous vous proposons, aujourd’hui, d’avancer sur la poésie satirique médiévale à travers un nouvel extrait de la Bible du trouvère Guiot de Provins. Dans le courant des XIIe et XIIIe siècles, cet ouvrage sans concession ouvre sur un siècle (autrement dit des temps) décrit, par son auteur, comme « puant et horrible ».

D’après ses propres écrits, Guiot a beaucoup voyagé de cour en cour en tant que trouvère dans la France médiévale et au delà même, jusqu’aux croisades. Dans cette première partie de sa vie, il aurait côtoyé de nombreux seigneurs avant de se faire moine. Les conditions et le faste des cours avaient alors changé, peut-être d’ailleurs, sous la pression des croisades successives et de leur impact sur la noblesse. Quoi qu’il en soit, dans sa bible satirique, au long de quelques 2700 vers, Guiot de Provins n’épargna guère ses contemporains, religieux ou civils. Dans les extraits du jour, nous nous intéressons notamment à sa critique des princes et des puissants.

Princes tyrans et puissants dévoyés

dans la poésie satirique médiévale

Le Moyen Âge a beaucoup chanté ses princes et ses rois. Dans les cours, on les loue et on les flatte. On leur rédige même quelquefois des chroniques historiques sur mesure. Sur le plan politique, on écrit aussi à leur intention des guides de bonne conduite et des « Miroirs des princes ». On trouvera de tels ouvrages au Moyen-Orient chez des auteurs comme Saadi (voir le Gulistan ou le Boustan) mais ils se répandent aussi en Occident et deviennent très appréciés comme le Livre des Secrets du Pseudo Aristote.

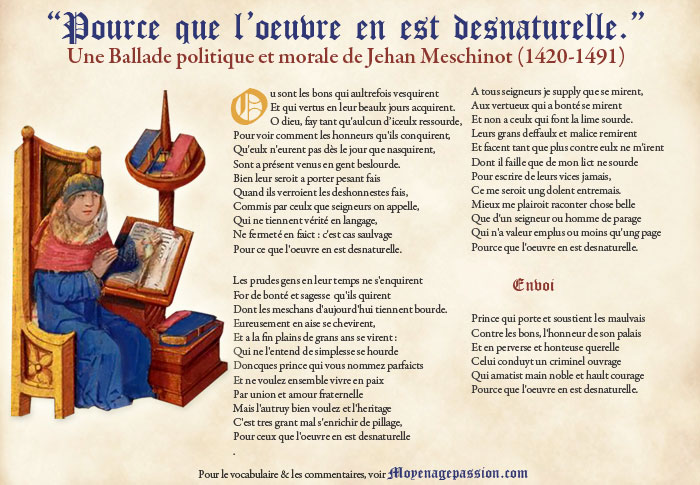

Pendant de cette tendance, les mauvais princes reçoivent aussi leur lot de critiques et la poésie satirique médiévale n’hésitera pas à les égratigner. On pense au Prince de Châtelain, à certaines ballades d’Eustache Deschamps ou encore à des diatribes de Jean Meschinot, entre ses ballades contre Louis IX et ses lunettes des Princes. On pourrait encore ajouter à cette liste, le tyran et sa misérable vie de Pierre d’Ailly et un nombre incomptable d’écrits d’autres auteurs médiévaux.

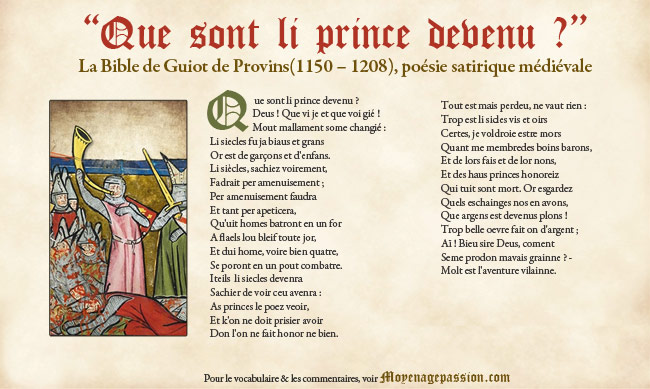

Dans la veine de ses satires et précédant même certaines d’entre elles, la Bible de Guiot de Provins contient de nombreux vers à l’adresse des mauvais princes. Nous en avions déjà cité quelques-uns dans un article précédent sur sa bible. En voici quelques autres :

Que sont les princes devenus ?

extraits de la bible de Guiot de Provins

NB : la langue d’oïl de Guiot de Provins n’est pas toujours simple à déchiffrer. A l’habitude, nous vous fournissons des clefs de vocabulaire pour mieux la transposer en français actuel.

(V 156) Trop est nostre loz au desoz (Trop est notre gloire abaissée):

Qui bien nos vorroit jugier toz,

Si con (comme) je sais et con je croi,

Ja (jamais) n’en eschapperoient troi

Que ne fussent dampnei (damner)sens fin,

Ou sont li saige, ou sont li prou (les preux) ?

S’ils estoient tuit (tous) en un fou (feu),

Ja des princes, si con je cuit (cuidier : croire, penser);

Mais se li fellon i estoient,

Sil qui Dieu voirement ne croient (ceux qui ne croient vraiment en Dieu),

Et li villain et li eschars (les avares),

molt i aroit des princes ars (de ardoir : brulés);

Onques si loaus fous ne fui

Qu’il valdroient muez (mieux) cuit que crui (cru de croire, jeu de mot « cru »).

A grant tort les appelle on princes :

Des estapes (pièges) et des crevices (écrevisse)

Font mais empereors et rois.

Les Alemans et les Inglois

Voi bien des princes esgareiz (égarés),

Si voi je les autres aisseiz :

Tuit sont esbahi per lou mont (le monceau, la quantité)

Des mavais princes qui il ont.

Et chevalier sont esperdu (éperdus, déconcertés) :

Sil ont auques (quelque peu) lor tens perdu ;

A(r)belestrier, et meneour (mineurs)

Et perrier (artilleurs de perrières), et engeneor

Seront de or avant plus chier (plus estimés, plus précieux).

Encuseor (délateurs) et losangier (beaux parleurs, faux),

Sil ont passei (survécu). Et que feront

Sil qui lou siecle vëu ont

Si vallant con il a estei ? (1)

Deus ! con estoient honorei

Li saige, li boin vavassour ! (les bons vassaux)

Sil furent li consoilloour

Qui savoient qu’estoit raison ;

Sil consilloient les barons,

Sil faisoient les dons doneir

Et les riches cors assembler.

(…) Que sont li prince devenu ?

Deus ! Que vi je et que voi gié ! (Qu’ai-je vu et que vois-je (à présent))

Mout mallament (lamentablement) some changié :

Li siecles fu ja (jadis) biaus et grans

Or est de garçons et d’enfans.

Li siècles, sachiez voirement (vraiment),

Fadrait per amenuisement ;

Per amenuisement faudra

Et tant per apeticera (rapetisser, diminuer),

Qu’uit (huit) homes batront en un for (four)

A flaels lou bleif toute jor, (2)

Et dui home, voire bien quatre,

Se poront en un pout (pot) combatre.

Iteils li siecles devenra (tels les temps deviendront),

Sachier de voir ceu avenra :

As princes le poez veoir,

Et k’on ne doit prisier avoir

Don l’on ne fait honor ne bien.

Tout est mais perdeu, ne vaut rien :

Trop est li sicles vis et oirs (trop sont les temps vils et ignobles).

Certes, je voldroie estre mors

Quant me membre (me souviens) des boins barons,

Et de lors fais et de lor nons,

Et des haus princes honoreiz

Qui tuit sont mort. Or esgardez

Quels eschainges nos en avons (ce qui nous avons en retour),

Que argens est devenus plons !

Trop belle oevre fait on d’argent ;

Aï ! Bieu sire Deus, coment

Seme prodon (homme honorable honnête) mavais grainne ? –

Molt est l’aventure vilainne (triste, affligeante).

(1) Et que feront Sil qui lou siecle vëu ont Si vallant con il a estei : et qu »adviendra-t-il de ceux qui ont été témoin des temps de grande valeur du passé.

(2) Qu’uit homes batront en un for a flaels lou bleif toute jor : qu’il faudra à huit hommes en un four toute une journée pour battre le blé au fléau.

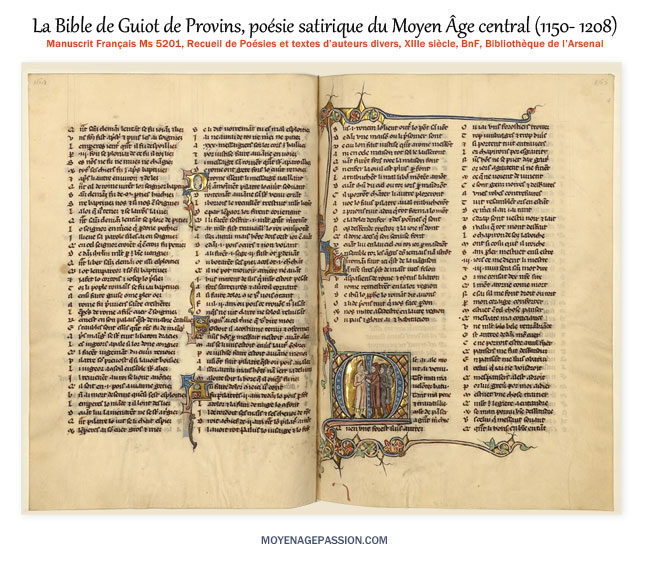

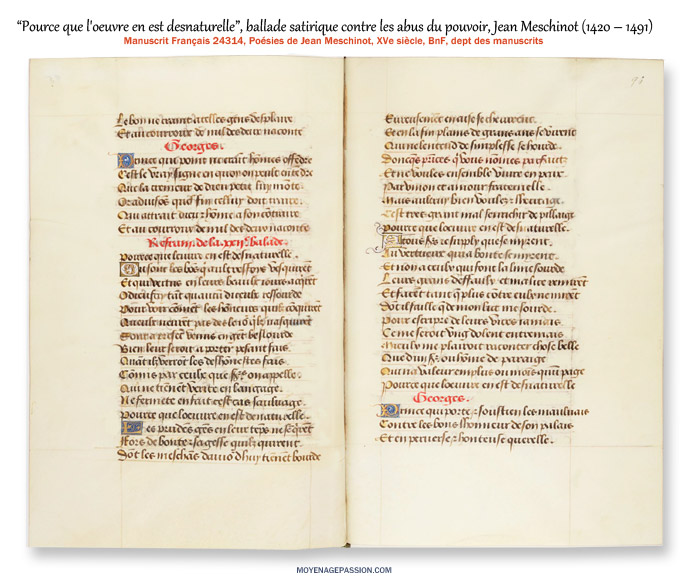

Aux Sources manuscrites de la Bible de Guiot de Provins

On peut trouver la bible de Guiot de Provins dans un certain nombre de manuscrit médiévaux dont le MS Français 25405 de la BnF (voir sur Gallica). Ce manuscrit, daté du XIIIe siècle, contient le texte satirique du trouvère dans son entier. De nombreux autres manuscrits du Moyen Âge n’en propose qu’un partie. C’est notamment le cas du manuscrit médiéval enluminé Ms-5201 de la bibliothèque de l’Arsenal (image ci-dessous).

Nostalgie médiévale et héros du passé

Avec quelques réserves sur les définitions, une forme de nostalgie traverse la littérature médiévale, sous la plume de ses esprits les plus lettrés. Le Moyen Âge a bien eu ses héros antiques ou plus contemporains, mais à peine reconnus et salués, il semble à peu près tous lui avoir filé entre les doigts pour ne laisser place qu’à un grand vide : Alexandre le Grand, Charlemagne et Roland ou encore Arthur de Bretagne et, avec lui, les glorieuses heures de la chevalerie de Chrétien de Troyes font partie des figures souvent évoquées. Tous ces noms ont largement inspiré les plus grands auteurs et poètes des Moyen Âge central à tardif, mais souvent comme les spectres regrettés d’un temps à jamais enfui et dont on déplorait la perte.

Les célèbres Neiges d’Antan de Villon sont un autre signe de cette nostalgie, comme sa ballade un peu moins connue sur les seigneurs du temps jadis : « Mais où est le preux Charlemagne? ». Toutefois, François de Montcorbier est loin d’être le seul à avoir évoqué les illustres personnages du passé et cette idée d’une grandeur révolue. Les poésies lyriques et satiriques médiévales sont pétries de références de cette sorte.

Bien sûr, le Moyen Âge a su aussi rendre hommage et louer ses héros en leur temps, les Duguesclin, les Bayard ou les Jeanne d’Arc. Pourtant, cette nostalgie des grands disparus chantée par tant d’auteurs et, avec elle, le constat de valeurs en perdition, ne peut que frapper celui qui s’aventure dans les méandres de la littérature médiévale, et notamment celle des XIIIe au XVe siècles.

Idéal de perfection morale et valeurs en sursis

Pour être des siècles reconnus généralement comme ceux de l’épanouissement du Moyen Âge chrétien et du catholicisme, il demeure étonnant de voir combien l’actualisation des valeurs morales chrétiennes fait justement problème pour de nombreux auteurs moraux ou satiriques médiévaux. On pourrait d’ailleurs y ajouter les fabliaux et leur moquerie de la gente religieuse.

Dans ce constat d’un temps glorieux révolu, les petits hommes et leur mesquinerie ont supplanté les « preudons », même chez les puissants. Convoitise, avidité, soif de pouvoir et de possession ont gâté les valeurs d’antan et la morale chrétienne des origines. On invoque alors souvent la mémoire des grands du passé pour mieux souligner les bassesses des hommes du présent et leur peu de hauteur morale. Chez Guiot de Provins, les temps rapetissent et les hommes deviennent des enfants.

Nostalgie des valeurs en fuite, constat de princes qui n’en sont plus tout à fait et de valeurs chevaleresques à jamais enfuies. Tout se passe comme si un certain Moyen Âge n’aura cessé de courir après son ombre dans une quête nostalgique de perfection (chevaleresque, chrétienne et peut-être même christique) condamnée à n’être plus jamais atteinte. Bien sûr, c’est sûrement parce que ces valeurs là (et leur idéal) étaient si actuelles dans les mentalités médiévales qu’elles ont servi d’étalon pour juger d’un présent qui, sous la plume des auteurs satiriques ou les poètes, se montre assez rarement à la hauteur des exigences philosophiques et morales de la société d’alors. Mais le constat est là, le Moyen Âge porte déjà en lui et à travers ses auteurs, une forme de nostalgie de ses propres origines.

Pour conclure, précisons que dans le cas de Guiot de Provins, les références ne sont pas toujours si lointaines et abstraites. Le trouvère parle, en effet, de mémoire et sa bible étale aussi de longue litanie de nobles et princes médiévaux dont certains qu’il a pu côtoyer. Il est d’ailleurs d’autant déçu par ses contemporains qu’il dit avoir connu ou entendu parler de tels grands hommes :

Les rois et les empereors

Et ceaus dont j’ai oï parler

Ne vuel je pas tous ci nomer ;

Mais ces princes ai je vëus,

Por ceu sui je si esperdus

Et abahis, ce n’est pas gais.

(…) La mort nos coite et esperonne ;

Trop m’ait tolut de mes amis.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.