es navires médiévaux ne sont pas ignorés de la recherche, il nous est même possible de dire qu’ils sont bien connus, grâce aux écrits contemporains, mais aussi aux manuscrits médiévaux qui offrent une grande richesse de représentation de ce sujet. Le manuscrit Français 364 en est un témoin majeur puisqu’une dizaine de miniatures y sont consacrées à la représentation de navires, en toute circonstance : embarquements et débarquements, flottes navigant en pleine mer, mais aussi batailles navales, naufrages, ou encore incendie d’une flotte. Le récit que nous livre ce manuscrit, un exemplaire du Romuléon, n’est autre que l’histoire de Rome, depuis sa fondation par Remus et Romulus jusqu’à l’empereur Constantin. De ce fait, il nous semble logique d’y voir représenter à plusieurs reprises des navires dans le contexte de guerre et de conquête qui a jalonné l’histoire de Rome et de ses territoires, parfois lointains. Cette récurrence d’un tel thème iconographique s’explique d’autant plus que son commanditaire n’était autre que Louis Malet de Graville : lieutenant général du roi en Normandie et Amiral de France à partir de l’année 1487.

À travers une sélection de miniatures issues de ce manuscrit, nous vous proposons de découvrir la représentation des navires de la fin de la période médiévale, mis en perspective avec un traité rédigé en 1516 par Philippe de Clèves, amiral des Pays-Bas entre 1485 et 1488 : Instruction de toutes manières de guerroyer tant par terre que par mer.

L’expérience de l’amiral Philippe de Clèves

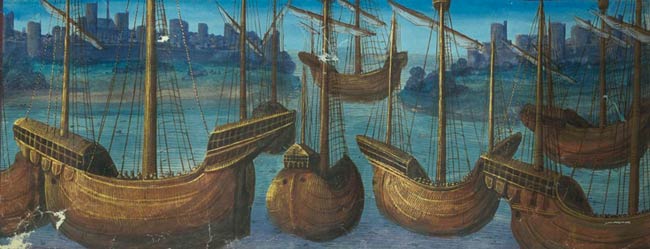

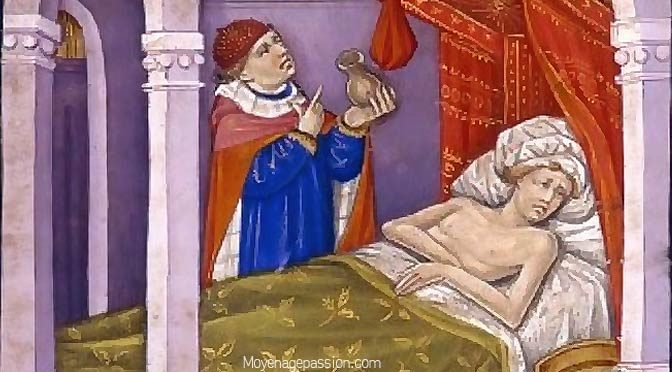

Bien que rédigé au début du XVIe siècle, ce traité fut nourri de l’expérience personnelle de Philippe de Clèves, de ses lectures, ainsi que de ses rencontres avec des marins aguerris au cours de sa carrière d’amiral. Ces personnages contemporains nous permettent d’obtenir un certain nombre d’informations concernant les navires et l’art de la navigation au XVe siècle. L’une des plus grandes, mais aussi des plus belles représentations de navire du manuscrit de Louis Malet de Graville se trouve au folio 294 (fig. 1) et représente le bateau de Pompée, rival de César. Il s’agit de l’une des images les plus détaillées représentant une nef, pour reprendre le terme employé dans le manuscrit. Nous y retrouvons certains éléments détaillés avec précision dans les écrits de Philippe de Clèves et qui nous permettent de redécouvrir le vocabulaire entourant l’architecture d’un navire.

Tout d’abord nous pourrions tenter d’identifier le type de navire représenté sur cette miniature. De nombreux bateaux de toute sorte et de toute architecture naviguaient au XVe siècle, de la célèbre caravelle utilisée pour découvrir de nouvelles terres aux galères encore en usage. Philippe de Clèves mentionne plusieurs types de navires dans ses écrits, notamment les Galéasses : d’imposants navires à trois mâts qui étaient souvent renforcés par de l’artillerie. La Galéasse était un navire particulièrement utilisé en Europe du Nord-Ouest, pour les batailles navales entre autre. On retrouve ici un bateau à trois mâts – l’un des éléments caractéristiques de ce type de navire – , très imposant ; cependant certaines caractéristiques ne correspondent pas à la définition exacte d’une Galéasse, nous empêchant d’identifier avec certitude la nef représentée.

Qu’est-ce qu’un bon navire à la fin du XVe s ?

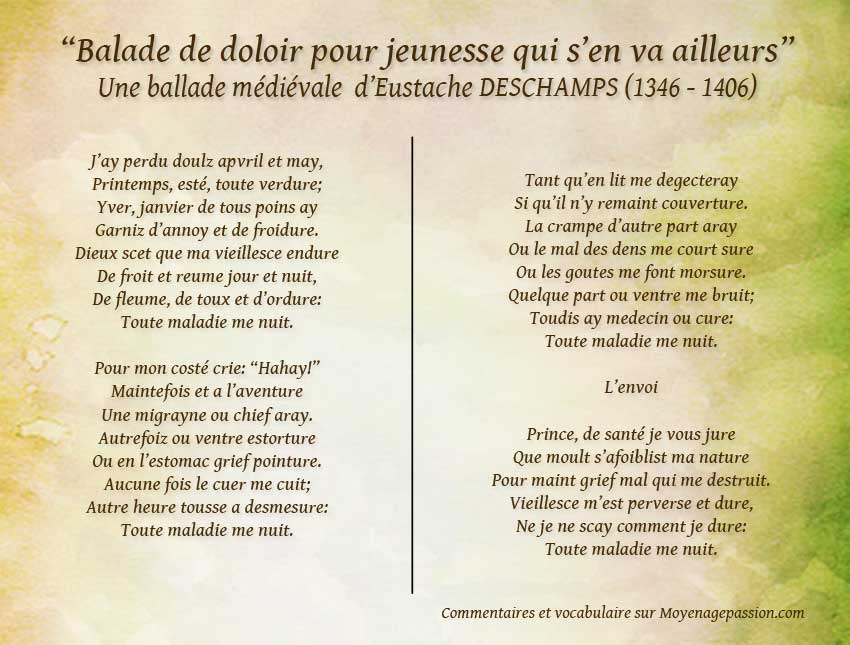

Le navire parfaitement adapté que nous décrit Philippe de Clèves possède plusieurs caractéristiques : il doit pouvoir supporter les tempêtes, le gros temps, posséder de bonnes voiles. Sur la plupart des miniatures du manuscrit qui nous intéressent ici les navires sont pourtant figurés voiles remontées, notamment lors des scènes de bataille (folio 194, fig. 2).

Peut-être étaient-elles remontées afin d’éviter qu’elles ne soient abimées lors du combat. On retrouve cependant des flottes entières aux voiles remontés dans des scènes tout à fait calmes (folio 302, fig. 3). Il évoque aussi à de nombreuses reprises le gaillard d’avant et le gaillard d’arrière, particulièrement visible sur la première miniature évoquée (fig. 1). Il s’agit des deux parties surélevées au- dessus de la proue et la poupe du navire, le rendant si imposant sur l’image ; ce sont là deux éléments caractéristiques des bateaux à voiles.

Enfin, la coque arrondie, qui permet de différencier les navires ayant servi à la navigation maritime et littorale – comme nous pouvons l’observer ici – des embarcations destinées à la navigation fluviale, présentant pour cette raison une coque plate. Cette différence a notamment pu être étudiée, entres autres choses, grâce au développement de l’archéologie sous-marine, dont les comptes-rendus ont enrichi ce domaine d’étude au cours de ces cinquante dernières années. Ainsi, nous retrouvons une coque similaire sur l’Aber Wrac’h 1, une épave découverte en 1985 et fouillée entre 1987 et 1989. Cependant, les restitutions 3D qui ont pu être réalisées révèlent un navire d’apparence plus simple que ceux représentés dans le manuscrit du Français 364. La comparaison reste intéressante puisque l’épave est actuellement datée de la première moitié du XVe siècle grâce à l’étude des correspondances du duc Jean V de Bretagne qui mentionne un naufrage, en 1435, pouvant correspondre à l’Aber Wrac’h 1. Il s’agit de l’une des seules épaves connue à ce jour et correspondant au siècle que nous étudions ici.

L’amiral de Clèves insiste tout particulièrement sur la manière de décorer les navires. L’apparence de ce genre de bâtiment était essentielle afin de défendre le prestige du souverain, du prince et de l’intégralité de sa flotte. Ces nombreux drapeaux, étendards, bannières permettaient aussi de statuer et d’identifier le navire en pleine mer. Philippe de Clèves est particulièrement précis concernant le nombre de drapeaux et leurs positions, il mentionne par exemple qu’il faudrait que les navires soient pourvus de cinq à six drapeaux de chaque côté des gaillards d’avant et d’arrière, ce que l’on retrouve précisément sur la miniature représentant le bateau de Pompée (fig.1).

Contextes maritimes & contexte historique

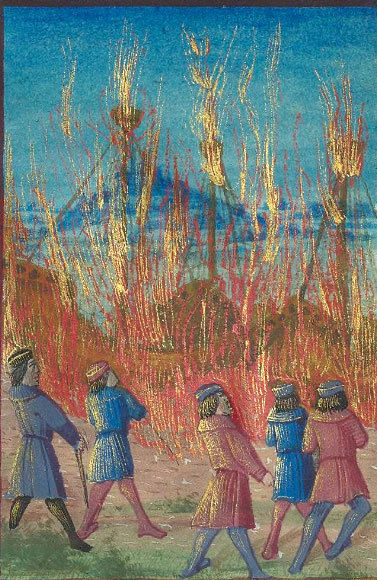

Une autre caractéristique du manuscrit Français 364 concerne la variété de contextes maritimes représentés. Nous l’avions brièvement évoqué en introduction, les flottes sont aussi bien représentées au moment de l’embarquement que lors des batailles navales. Un bel exemple d’une telle représentation se retrouve au folio 194 que nous avons déjà évoqué (fig. 2) mais les scènes sont parfois bien plus violentes comme le montre la miniature du folio 216 (fig.4) représentant l’incendie de la flotte carthaginoise en 202 av. J.-C. Bien que ces scènes prennent place dans le contexte de l’histoire antique de Rome, il est possible d’effectuer un parallèle avec le contexte contemporain de la réalisation de ce manuscrit. Le XVe siècle fut, à n’en pas douter, un temps que nous pouvons qualifier d’insécurité maritime, entre piraterie, conflits, batailles navales. Les conflits maritimes étaient nombreux, entre génois et vénitiens par exemple, les combats s’effectuaient alors par corsaires interposés. Philippe de Clèves mentionne le danger des naufrages, les ordres de combats au sein des navires, l’organisation de la défense, des batailles. Il fait cela en connaissance de cause, puisqu’il se voit confier, en 1501, une flotte de 28 navires qu’il doit mener au combat face aux Turcs en mer Méditerranée. L’expédition fut un échec, il fut donc confronté à ce type de scénario catastrophique. Les différents types de navires connaissent d’ailleurs plusieurs adaptations durant cette période afin d’accueillir une artillerie performante, mais pas seulement. La structure même de la coque de l’épave de l’Aber Wrac’h 1, mentionnée plus haut, a surpris les chercheurs lors de la restitution réalisée. Le navire faisait vraisemblablement près de 26 mètres de long pour 7 mètres de large, des dimensions qui correspondent, pour cette période, à celles d’un grand navire. Mais la nef reste très fine dans sa forme générale, ce qui la distingue des navires médiévaux antérieurs, cela pourrait s’expliquer par le contexte d’insécurité maritime qui régnait alors : un navire plus fin se manœuvre plus aisément lors des conflits.

De ce fait, nous pouvons nous questionner : dans quelles mesures ces miniatures peuvent-elles être qualifiées de réalistes ? Il faut en vérité garder une certaine mesure dans cette notion de réalisme dans les manuscrits de cette période. Les représentations s’inscrivent dans un contexte qui a pu les influencer, mais le peintre n’était pas toujours au fait de l’architecture complexe et technique des navires qu’il représentait. Cependant nous y retrouvons un goût du détail qu’il ne nous faut pas négliger. Longtemps les textes d’époque et les manuscrits ont été, pour les chercheurs, la meilleure façon de comprendre un navire, du moins de l’extérieur. En comparant les Instructions de Philippe de Clèves et ce manuscrit du Romuléon, nous pouvons retrouver un certain nombre de caractéristiques respectées et mises en avant, qui nous laissent entrevoir l’art des chantiers navals du Moyen Âge tardif.

Julie Gallais

Histoire de l’art et archéologie, spécialisation Moyen Âge,

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Actuellement au sein du département des manuscrits de la BnF

Télécharger cet article de Julie Gallais sur la navigation au Moyen Âge au format pdf

Manuscrits :

– DA IMALA Benvenuto, Romuléon, Français 364 (traduction de Sébastien Mamerot), 1485-1490, manuscrit numérisé : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000786m/f1.item.zoom

– Base Mandragore, Romuléon, manuscrit Français 364, miniatures numérisées : http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp

– CLEVES (de) Philippe, Instruction de toutes manières de guerroyer par terre que par mer, Français 1244, 1516

Bibliographie :

– CONNOCHIE-BOURGNE Chantal, Mondes marins du Moyen Âge, éditions Presses universitaires de Provence, collection Senefiance, 2006, 430 pages

– DUBOIS Henri, HOCQUET Jean-Claude et VAUCHEZ André, Horizons marins, itinéraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles). Volume II, Marins, navires et affaires, éditions de la Sorbonne, Paris, 1987 325 pages

– PERRET Paul-Marie, Notice biographique sur Louis Malet de Graville, amiral de France (144 ?-1516), Paris, Libraire des archives nationales et de la société de l’école des Chartes, 1889, 271 pages

– SICKING Louis, “Philip of Clèves’ Instruction de toutes manières de guerroyer and the fitting out of warships in the Netherlands during the Habsburg-Valois Wars” dans Entre la ville, la noblesse et l’état : Philippe de Clèves (1456-1528) Homme politique et bibliophile, sous la direction de CAUCHIES Jean-Marie, éditions Brepols, collection Burgundica, 2007, Turnhout, Belgique pp. 117-142

A propos de l’Aber Wrac’h 1 et autres liens :

–https://www.cnrtl.fr/definition/gal%C3%A9asse

– https://www.universalis.fr/encyclopedie/voile-latine/

– https://associationavena.wordpress.com/lepave-aber-wrach-1/

– https://archeologie.culture.fr/archeo-sous-marine/fr/aber-wrach-1-finistere

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore William Blanc et Justine Breton, font partie d’un courant d’historiens qui se sont fait une spécialité de l’étude des manifestions de l’Histoire au sein de notre modernité : revisites modernes des mythes ou récits médiévaux ou historiques, racines historiques cachées sous certains mythes modernes, instrumentalisation des mythes anciens par le monde moderne, médiévalisme, Moyen Âge reconstruit et médiéval-fantasy, etc… Autant de questions qui, vous le savez, sont aussi au cœur de notre questionnement.

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore William Blanc et Justine Breton, font partie d’un courant d’historiens qui se sont fait une spécialité de l’étude des manifestions de l’Histoire au sein de notre modernité : revisites modernes des mythes ou récits médiévaux ou historiques, racines historiques cachées sous certains mythes modernes, instrumentalisation des mythes anciens par le monde moderne, médiévalisme, Moyen Âge reconstruit et médiéval-fantasy, etc… Autant de questions qui, vous le savez, sont aussi au cœur de notre questionnement. Les deux conférenciers l’affirmeront plusieurs fois eux-mêmes dans cette intervention : qui veut étudier le roman arthurien dans ses grandes longueurs trouvera largement matière à s’y noyer. Pour les suivre dans leurs raisonnements, ils nous ont toutefois laissé, tous deux, des ouvrages permettant de faire un peu mieux le tri entre toutes ces notions : fantasy et histoire, mythes modernes et mythes anciens, instrumentalisation des thèmes historiques par l’idéologie moderne, échafaudages conceptuels entremêlées, reconstructions complexes,… Voici donc quelques livres pour creuser tous ces passionnants sujets en leur compagnie.

Les deux conférenciers l’affirmeront plusieurs fois eux-mêmes dans cette intervention : qui veut étudier le roman arthurien dans ses grandes longueurs trouvera largement matière à s’y noyer. Pour les suivre dans leurs raisonnements, ils nous ont toutefois laissé, tous deux, des ouvrages permettant de faire un peu mieux le tri entre toutes ces notions : fantasy et histoire, mythes modernes et mythes anciens, instrumentalisation des thèmes historiques par l’idéologie moderne, échafaudages conceptuels entremêlées, reconstructions complexes,… Voici donc quelques livres pour creuser tous ces passionnants sujets en leur compagnie.