Période : moyen-âge central et tardif

Sources: Persée, Universalis, Bruno Lemesle, Paul Ourliac, Johan Huizinga, Manuscrit Talhoffer.

Bonjour à tous,

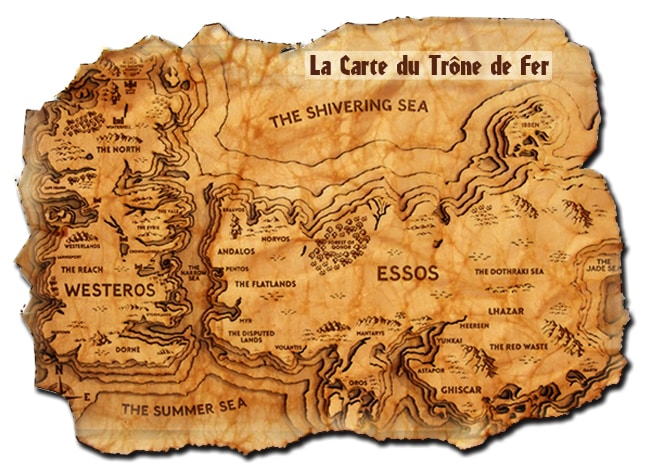

Pour qui a lu la grande saga du trône de fer de GRR Martin, ou l’a suivie sous forme de série télévisée, on y retrouve ce duel judiciaire dans une scène mémorable. Le « lutin », Tyrion Lannister (incarné brillamment à l’écran par l’acteur Peter Dinklage) y est, en effet, accusé injustement et par sa propre famille d’être régicide. Il invoquera alors, pour sa défense, le duel Judiciaire (Trial by combat). D’où vient cette pratique, quelle est-elle? Loin d’être sortie tout droit de l’imagination de l’auteur américain Georges Martin, elle a été une façon parmi d’autres de rendre la justice durant le moyen-âge et pendant une longue période qui débute, avec certitude, au Xe siècle et qui s’étalera jusqu’au XVe siècle.

Définition du duel judiciaire

Même s’ils participent d’un ensemble de pratiques qui ont cours durant de longs siècles, les duels prennent plusieurs formes du moyen-âge à la période moderne et ne sont pas tous judiciaires ou ordaliques. Il ne faut donc pas confondre le duel privé destiné à régler, la plupart du temps, des conflits d’honneur et qui se poursuivra encore longtemps après que le duel judiciaire ait disparu, et ce dernier qui est un procédé juridique au sens strict, permettant de départager deux parties, à l’occasion d’un litige porté devant un cour seigneuriale ou ecclésiastique. En l’absence de témoins ou d’éléments fiables permettant de trancher, on se servira de ce duel judiciaire que l’on nomme encore « gage de bataille » pour apporter la preuve de l’innocence d’une des deux parties ou de son bien-fondé, au moyen d’un combat réglementé et encadré, dont l’issue sera « décidée par Dieu ».

En réalité, ce combat judiciaire est considéré comme une forme d’ordalie. On s’en remet à la justice de Dieu ou au surnaturel pour trancher un différent, mais il s’agit, dans ce cas précis, d’une forme d’ordalie bilatérale. C’est un procédé judiciaire qui s’adresse à toutes les classes sociales et pas nécessairement à des combattants émérites. On peut alors, ou non, se faire représenter par un champion, même si on imagine bien que ce luxe se paye et que si l’on n’est pas de classe noble, ecclésiastique, ou nanti, ce recours là n’existe que sur le papier.

Fonctionnement du duel judiciaire

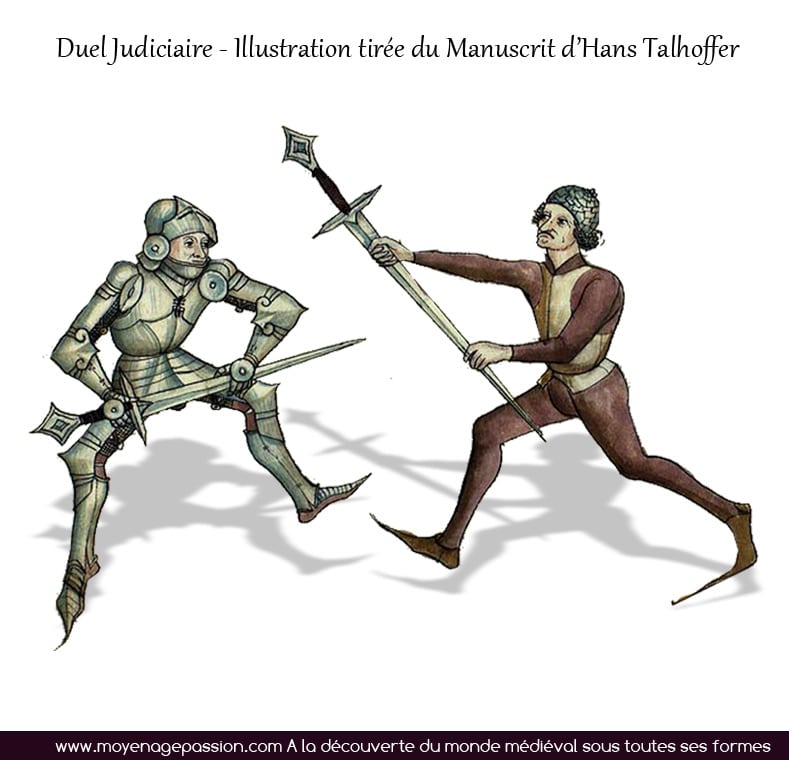

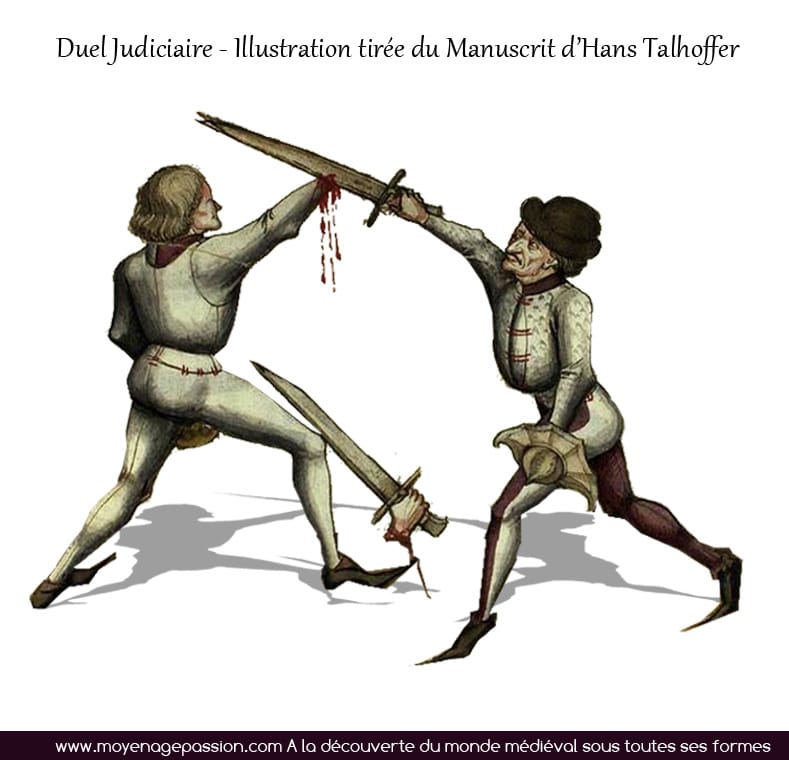

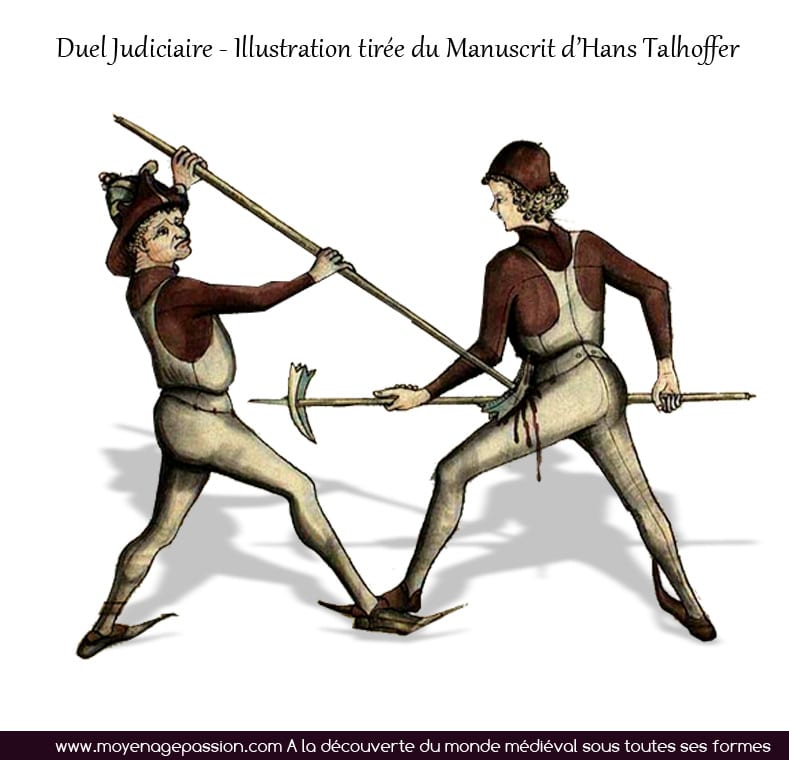

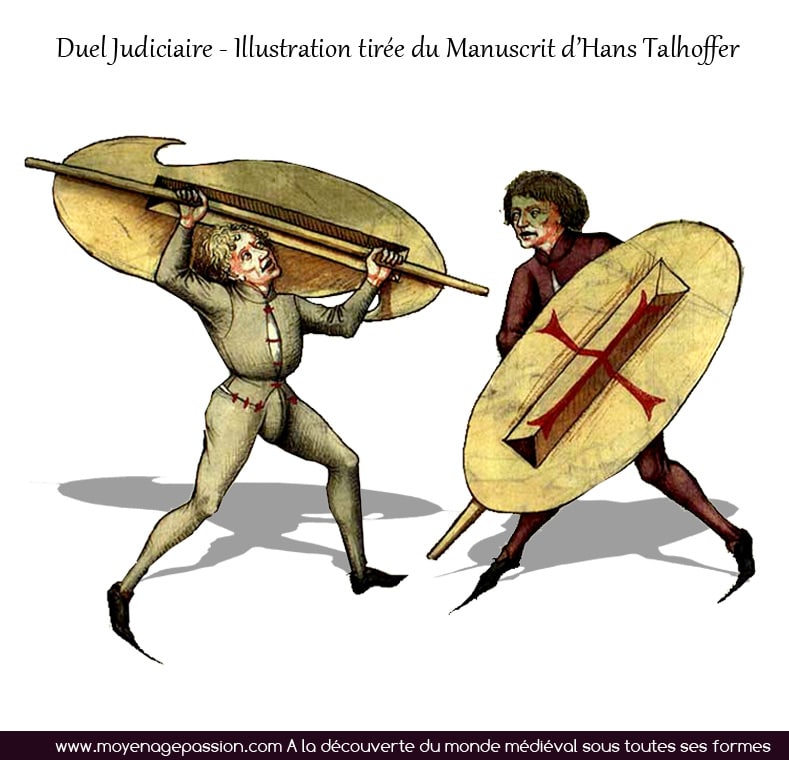

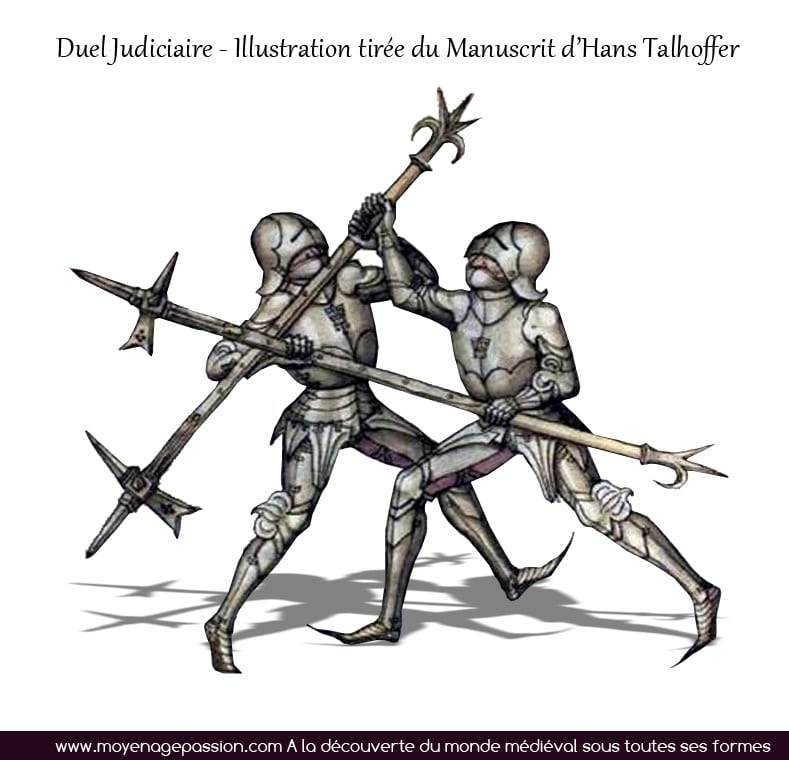

Le duel a lieu dans un champ clos. Ce dernier se présente généralement sous la forme d’un ring, souvent fermé par des cordes et faisant quelques dix-huit mètres de côté s’il est carré, mais il peut prendre d’autres formes comme celles d’arènes plus circulaires. Du point de vue des techniques autant que des armes utilisées, nous en avons un aperçu dans plusieurs manuscrits anciens datant du XVe siècle dont, notamment, le manuscrit de Hans Talhoffer, même si, concernant ce dernier, on ne sait pas vraiment s’il s’agissait uniquement de témoignages factuels sur des duels ayant eu lieu, de recommandations sur des techniques martiales possibles ou si ne s’y mêlaient encore quelques fantaisies nées de l’imagination de l’auteur. Quoiqu’il en soit, en le recoupant ce manuscrit avec d’autres, on n’arrive tout de même à établir certains faits indéniables, en ce qui concerne les planches sur les duels à proprement parler. Entre autres choses assez troublantes, on y trouve, notamment, un affrontement opposant une femme à un homme, l’homme se trouvant dans un trou creusé dans la terre et n’en dépassant qu’à demi, pour être pénalisé dans ses mouvements. On peut espérer que ce type de duel restait tout de même relativement rare.

Du point de vue de l’armement, les épées étant réservées aux nobles, les autres classes devaient donc se contenter bien souvent de bâtons. Pour l’ensemble des combattants, un écu (bouclier) était aussi autorisé. Avant de s’engager dans l’affrontement, les protagonistes prêtaient serment sur des reliques ou sur les évangiles. Pour le reste, les planches dont nous parsemons cet article, vous donneront une bonne idée de la violence à laquelle on pouvait assister durant ces combats.

Sur la durée des combats

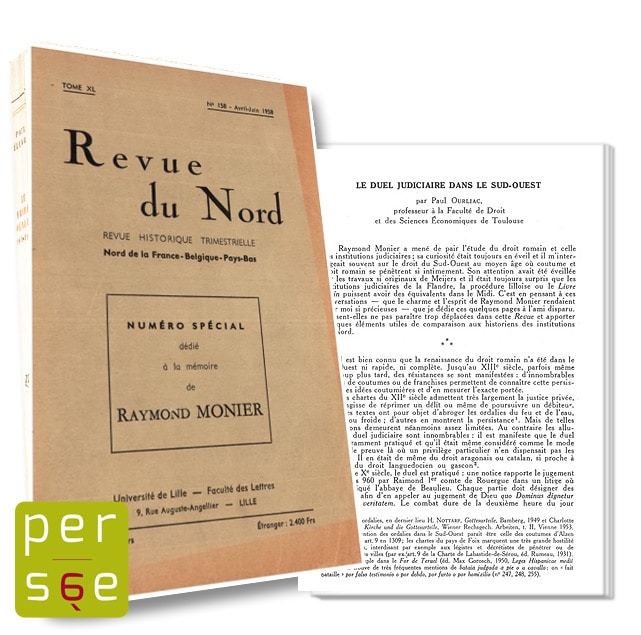

Un article de Paul Ourliac, sur cette pratique du duel judiciaire (persée) nous entraîne en terre languedocienne et dans le Sud-ouest et nous apprend que le combat, peut alors durer de la deuxième heure du jour, jusqu’au coucher du soleil. Quand ce sont des chevaliers ou hommes d’armes aguerris qui s’affrontent, Imaginez-vous tout cela en armure et avec des armes pesantes, à côté, les dix rounds de la boxe anglaise ressemblent un peu à une séance de corde à sauter pour fillettes (et, je dis ça en amateur du sport en question).

Le duel n’ira pas toujours jusqu’à la mort. On admettra dans certains cas la reddition, au risque que la peine se commute pour celui qui aura baisser les armes en autre forme de punition (amende, pendaison, etc). Dans le courant du XVe siècle, il y aura encore des exemples où le seigneur, président au combat, le fera arrêter quand il jugera que chaque combattant a suffisamment prouvé sa bravoure et avant le sang versé. On est alors à l’automne de cette pratique et cette mansuétude n’y est sans doute pas étrangère.

Eléments de datation

Même si la forme du duel pour régler un différent est connu depuis des temps immémoriaux, cette coutume du duel judiciaire nous vient, semble-t-il, directement du droit germain et finalement des coutumes des tribus qui envahirent la France dans le courant du haut moyen-âge. Ces pratiques auraient alors pénétré les terres de l’empire romain déclinant qui y avait établi ses lois et l’empire carolingien reprendra l’ensemble du corpus juridique fait à la fois de droit Romain et de lois et coutumes germaniques pour en faire une synthèse et le formaliser.

S’il reste donc difficile de dater précisément l’apparition des premiers duels judiciaires, on sait, de source sûre, qu’ils ont été pratiqués dans les siècles précédents l’an mille, et qu’ils sont même devenus plus répandus durant le moyen-âge central. On en trouve des mentions claires, notamment à partir du Xe siècle. Malgré les controverses venues d’horizons divers, au fil des siècles, et les doutes émis sur la réelle intervention divine pour décider de l’issue des combats, cette pratique ne disparaîtra définitivement qu’au XVe siècle. En Angleterre, on en trouve même encore la trace jusqu’au XVIe.

Dans le même temps, on connait aussi des duels judiciaires postérieurs à cette date, dont un célèbre qui opposera, bâton à la main, deux bourgeois de Valenciennes: Mahiot Coquel et Jacotin Plouvier. Ce combat particulièrement violent et qui date du milieu du XVe siècle (1455), sera immortalisé par écrit par le chroniqueur du même siècle, Georges Chastellain.

Pratique laïque ou pratique religieuse?

Duel, ordalie et justice sacrée ou sacralisée

Dans un excellent article de Persée sur ce sujet du duel judiciaire, Bruno Lemesle, historien spécialisé sur ces questions de justice médiévale et notamment sur les différentes formes d’ordalie, nous apprend encore que bien que les hautes autorités ecclésiastiques s’élevèrent, à partir du moyen-âge central, contre ces pratiques, le personnel de l’épiscopat plus proche du peuple, prêtres, abbés ou autres moines, ne les désavouaient pas, et en étaient même partie-prenantes, et pas seulement quand leurs propres intérêts étaient en jeu.

Dans l’exemple que l’auteur donne, l’abbaye dont il est question dispose même de son champion et elle n’est visiblement pas la seule dans ce cas. Et s’il semble communément admis, que le duel judiciaire ait été utilisé plus favorablement par les laïques que les moines, qui, de leur côté, lui auraient préféré l’ordalie par le feu ou par l’eau, considérant, sans doute, comme moins directement violent autant que comme divinement plus probant, l’application du fer rouge sur l’accusé (qui éventuellement et s’il plaisait à Dieu, ne brûlerait pas l’innocent), plutôt que deux fers qui se croisent, l’article de Bruno Lemesle y apporte un large bémol, à tout le moins, dans le cadre du XIe siècle. Il cite même des abbayes qui détenaient le duel judiciaire dans leur juridiction et n’hésitaient pas à le proposer comme une forme de résolution des cas les plus épineux.

Justice sacrée et Justice divine

Que le plus fort gagne et Dieu reconnaîtra les siens donc! Si la mécanique du duel judiciaire échappe à ce que nous considérons, aujourd’hui, comme une justice bien pesée, il faut encore se souvenir de pratiques, telles que l’ordalie où l’on soumet alors l’accusé aux épreuves du feu et de l’eau en alléguant que Dieu l’en protégera, s’il est vraiment innocent. Du côté des juges comme des accusés, on s’y soumet et on la demande même quand on est convaincu de son innocence. De notre point de vue moderne, il peut être étonnant de voir à quel point on pense alors que Dieu peut se manifester de manière directe, instantanée et presque sur demande pour trancher chaque cas: on ne peut que constater ici, la profonde foi dont tout cela dénote. Au moyen-âge central, le divin et ses lois restent omniprésents à chaque instant et dans chaque lieu.

Il y a pourtant, à travers ses actes de justice, des croyances à une forme de surnaturel qui ne sont pas sans rappeler la magie et le quatrième conseil du Latran condamnera, en 1215, le recours à l’ordalie. Cette dernière sera, suite à cela, abandonnée dans les juridictions ecclésiastiques mais continuera d’être utilisée dans les juridictions civiles jusqu’à ce que Louis IX les condamne à son tour, près de cinquante ans plus tard, en 1258. Le serment sur la bible s’y substituera alors. De leur côté, les duels judiciaires et ordaliques tarderont plus à disparaître.

Dans le cadre de cette justice qui fait appel aux lois divines pour se frayer un chemin jusqu’à la vérité, en plus de l’ordalie et du duel, il faut encore mentionner des formes particulières de serments, qui s’inscrivaient dans la même veine et qui consistaient à jurer sur le corps d’un saint et dans une église, de la véracité de ses dires. On n’avait alors nul doute qu’en cas de parjure, la mort serait immédiate.

Le sujet de ces formes de justice du moyen-âge central, est fascinant à bien des égards et ce seul article ne saurait l’épuiser mais nous voulions en jeter quelques bases ici. Bien entendu, dans l’éventualité où cette pratique serait remise au goût du jour et pour ceux qui souhaitent s’y préparer vous pouvez toujours vous adonner au Béhourd! A n’en pas douter, il y a, non loin de chez vous, une petite troupe de combattants médiévaux prête à vous entraîner.

En vous souhaitant une belle journée!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

‘est aux romans et livres de GRR Martin que nous dédions cet article, même si, inévitablement, on ne peut en parler sans parler de son adaptation télévisuelle tant elle rencontre un succès énorme au niveau mondial. A l’image de la sérié télévisée, la saga écrite n’est pas encore tout à fait achevée, mais elle est déjà bien avancée et son adaptation au petit écran en refait chaque année, un sujet d’actualité brûlant jusque dans le monde du livre. A noter que son auteur aura consacré au « trône de fer » déjà plus de vingt cinq ans de sa vie, puisque le premier livre de la saga a été édité en 1996 et qu’il l’avait écrit en 1991.

‘est aux romans et livres de GRR Martin que nous dédions cet article, même si, inévitablement, on ne peut en parler sans parler de son adaptation télévisuelle tant elle rencontre un succès énorme au niveau mondial. A l’image de la sérié télévisée, la saga écrite n’est pas encore tout à fait achevée, mais elle est déjà bien avancée et son adaptation au petit écran en refait chaque année, un sujet d’actualité brûlant jusque dans le monde du livre. A noter que son auteur aura consacré au « trône de fer » déjà plus de vingt cinq ans de sa vie, puisque le premier livre de la saga a été édité en 1996 et qu’il l’avait écrit en 1991.

Cela étant dit, il faut tout de même rendre justice aux séries télévisées découpées en « saison » dont la longueur offre une bonne solution pour coller à l’oeuvre écrite et rattraper ainsi des détails ou certains traits des personnages qu’un long métrage n’aurait pas permis d’aborder. Le pendant de cela est que ce format ménage une dépendance incommode et un suspense qui, souvent, pèse d’une semaine sur l’autre, dans l’attente du prochain épisode, et pire, d’une année sur l’autre, dans l’attente de la « nouvelle saison ». Personnellement, je me sens toujours un peu otage de ce genre de formules que ce soit à la télévision ou au cinéma. J’attends donc en principe toujours que tout soit sorti et fini avant d’acquérir les DVDs.

Cela étant dit, il faut tout de même rendre justice aux séries télévisées découpées en « saison » dont la longueur offre une bonne solution pour coller à l’oeuvre écrite et rattraper ainsi des détails ou certains traits des personnages qu’un long métrage n’aurait pas permis d’aborder. Le pendant de cela est que ce format ménage une dépendance incommode et un suspense qui, souvent, pèse d’une semaine sur l’autre, dans l’attente du prochain épisode, et pire, d’une année sur l’autre, dans l’attente de la « nouvelle saison ». Personnellement, je me sens toujours un peu otage de ce genre de formules que ce soit à la télévision ou au cinéma. J’attends donc en principe toujours que tout soit sorti et fini avant d’acquérir les DVDs. trois. A leur décharge, la série télévisuelle est excellente et, après avoir vu les trois premières saisons d’un coup, je l’ai donc prise en route jusqu’à la fin de la saison cinq. Fatalement, arrivé là, frustré une fois de plus de rester sur ma faim, je décidais de m’atteler à la lecture de ce « trône de fer » dans le texte.

trois. A leur décharge, la série télévisuelle est excellente et, après avoir vu les trois premières saisons d’un coup, je l’ai donc prise en route jusqu’à la fin de la saison cinq. Fatalement, arrivé là, frustré une fois de plus de rester sur ma faim, je décidais de m’atteler à la lecture de ce « trône de fer » dans le texte.

découvrira bientôt, en effet, un terrible secret sur les héritiers de du roi Robert Barathéon qui leur coûtera cher à tous deux. Le roi mourra, en effet, bientôt d’un « accident de chasse », dit-on, et cet événement mettra définitivement en péril l’équilibre de la paix à Westeros et sera le détonateur de l’ensemble des luttes de pouvoirs et des intrigues de la saga du « trône de fer ». Personnage aussi obscure qu’impitoyable, la Reine Cersei y est-elle mêlée? Il faut dire que sa lignée, les Lannister, une famille honnie de presque tous, semble capable de tout, et même surtout du pire, pour assouvir ses ambitions. Les trois générations, du grand-père jusqu’au petit-fils (jeune héritier tyrannique et immature, mis à la hâte sur le trône), ont toujours, en effet, convoité le pouvoir, dusse être à coup de manoeuvres politiques ou dans le sang. Seul semble les garder de la folie totale, le plus raisonnable d’entre eux, Tyron Lannister, dit « le lutin », homme de petite taille, grand par l’âme et l’intelligence, mais qu’à peu près l’ensemble du clan semble s’accorder à détester.

découvrira bientôt, en effet, un terrible secret sur les héritiers de du roi Robert Barathéon qui leur coûtera cher à tous deux. Le roi mourra, en effet, bientôt d’un « accident de chasse », dit-on, et cet événement mettra définitivement en péril l’équilibre de la paix à Westeros et sera le détonateur de l’ensemble des luttes de pouvoirs et des intrigues de la saga du « trône de fer ». Personnage aussi obscure qu’impitoyable, la Reine Cersei y est-elle mêlée? Il faut dire que sa lignée, les Lannister, une famille honnie de presque tous, semble capable de tout, et même surtout du pire, pour assouvir ses ambitions. Les trois générations, du grand-père jusqu’au petit-fils (jeune héritier tyrannique et immature, mis à la hâte sur le trône), ont toujours, en effet, convoité le pouvoir, dusse être à coup de manoeuvres politiques ou dans le sang. Seul semble les garder de la folie totale, le plus raisonnable d’entre eux, Tyron Lannister, dit « le lutin », homme de petite taille, grand par l’âme et l’intelligence, mais qu’à peu près l’ensemble du clan semble s’accorder à détester.

Mais qui peut croire, là encore, de telles histoires ? Elles font partie de la mythologie lointaine de Westeros et bien peu de gens prête foi à ces vieilles légendes. Pourtant, à la frontière de ce grand nord, on a, par le passé, construit un mur gigantesque, gardé depuis toujours et en permanence, par « la garde de nuit », une vaillante légion de soldats, pour la plupart repris de justice, et auxquels on a épargné la vie en échange de leur voeu de passer leur vie entière à garder le mur. Et tous, ici, craignent le pire, sachant bien que s’ils ont pour mission d’empêcher les forces rebelles et sauvages menées par le rebelle « Mance Rayder » et qui menacent, à tout instant, d’attaquer le mur, ils ne sont pas là que pour résister à ces envahisseurs humains. Bientôt, ils en sont convaincus l’hiver et la mort blanche reviendra pour réclamer son tribu sur Westeros,

Mais qui peut croire, là encore, de telles histoires ? Elles font partie de la mythologie lointaine de Westeros et bien peu de gens prête foi à ces vieilles légendes. Pourtant, à la frontière de ce grand nord, on a, par le passé, construit un mur gigantesque, gardé depuis toujours et en permanence, par « la garde de nuit », une vaillante légion de soldats, pour la plupart repris de justice, et auxquels on a épargné la vie en échange de leur voeu de passer leur vie entière à garder le mur. Et tous, ici, craignent le pire, sachant bien que s’ils ont pour mission d’empêcher les forces rebelles et sauvages menées par le rebelle « Mance Rayder » et qui menacent, à tout instant, d’attaquer le mur, ils ne sont pas là que pour résister à ces envahisseurs humains. Bientôt, ils en sont convaincus l’hiver et la mort blanche reviendra pour réclamer son tribu sur Westeros,

Donc, tout cela est bien clair, avec le trône de fer, nous voilà en face d’un conte et si, paradoxalement, c’est peut-être la nature factuelle et dépouillée du style de GRR Martin qui m’a, au premier plan, un peu fait faire la moue, le temps de traverser quelques situations, de trouver les repères et l’affaire était faite. L’intérêt de la saga du trône de fer se révèle sur la longueur et l’histoire prend vite le dessus sans fioritures inutiles, qui, par ailleurs, sur la longueur aurait peut-être finie par alourdir le tout. Pas de longues pirouettes littéraires donc chez Georges RR Martin, et pas non plus de longues descriptions interminables mais du coup et, ce faisant, vous ne vous y perdrez pas non plus.

Donc, tout cela est bien clair, avec le trône de fer, nous voilà en face d’un conte et si, paradoxalement, c’est peut-être la nature factuelle et dépouillée du style de GRR Martin qui m’a, au premier plan, un peu fait faire la moue, le temps de traverser quelques situations, de trouver les repères et l’affaire était faite. L’intérêt de la saga du trône de fer se révèle sur la longueur et l’histoire prend vite le dessus sans fioritures inutiles, qui, par ailleurs, sur la longueur aurait peut-être finie par alourdir le tout. Pas de longues pirouettes littéraires donc chez Georges RR Martin, et pas non plus de longues descriptions interminables mais du coup et, ce faisant, vous ne vous y perdrez pas non plus.

Je m’excuse de m’étaler un peu sur ce sujet, mais c’est un fait aussi que nombre d’auteurs/conteurs français de romans à succès sont dédaignés, au mieux ignorés, au pire lapidés, par une certaine critique parce qu’ils ne versent pas dans notre « grande » tradition littéraire française mais s’attellent simplement à conter des histoires par l’écrit.. Au fond, pourtant, si ce ne sont pas leurs critères, pourquoi les juger au prisme d’un filtre dont ils n’ont jamais eu la prétention de se revendiquer? On peut aimer le genre du contes, des histoires et du roman d’action ou d’aventure, sans forcément que tout y soit « hollywoodien » et « attendu » au mauvais sens du terme. J’ai de mon côté en mémoire bien des romans « de gare » qui m’ont fait aimer les trains et mon amour de la lecture de tout temps est aussi dans ceux-là. Il y a peut-être encore en France un espace (médiatique?) à combler de la « Grande » littérature aux « simples » romans, même si j’ai quand même le sentiment que l’on médiatise de moins en moins l’intérêt de la lecture et les livres. Je dis tout cela pour réhabiliter simplement l’acte de lire, quelque soit les goûts du lecteur car il y en a vraiment pour tous les goûts. En résumé, que vivent longtemps les livres, les salons du livre et la lecture sous toutes ses formes!

Je m’excuse de m’étaler un peu sur ce sujet, mais c’est un fait aussi que nombre d’auteurs/conteurs français de romans à succès sont dédaignés, au mieux ignorés, au pire lapidés, par une certaine critique parce qu’ils ne versent pas dans notre « grande » tradition littéraire française mais s’attellent simplement à conter des histoires par l’écrit.. Au fond, pourtant, si ce ne sont pas leurs critères, pourquoi les juger au prisme d’un filtre dont ils n’ont jamais eu la prétention de se revendiquer? On peut aimer le genre du contes, des histoires et du roman d’action ou d’aventure, sans forcément que tout y soit « hollywoodien » et « attendu » au mauvais sens du terme. J’ai de mon côté en mémoire bien des romans « de gare » qui m’ont fait aimer les trains et mon amour de la lecture de tout temps est aussi dans ceux-là. Il y a peut-être encore en France un espace (médiatique?) à combler de la « Grande » littérature aux « simples » romans, même si j’ai quand même le sentiment que l’on médiatise de moins en moins l’intérêt de la lecture et les livres. Je dis tout cela pour réhabiliter simplement l’acte de lire, quelque soit les goûts du lecteur car il y en a vraiment pour tous les goûts. En résumé, que vivent longtemps les livres, les salons du livre et la lecture sous toutes ses formes!