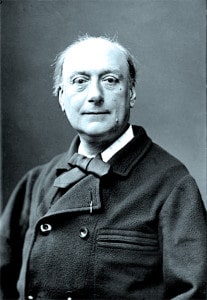

Paroles : Théodore de Banville (1823-1891)

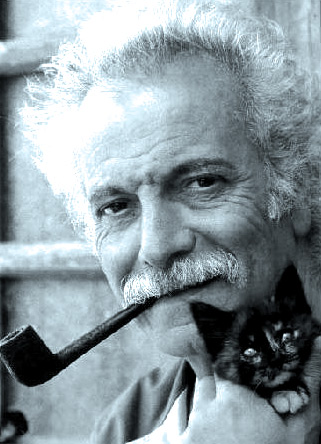

Interprète : Georges Brassens

Titre : le verger du roi Louis, Ballade des Pendus

Période : XIXe siècle

Bonjour à tous,

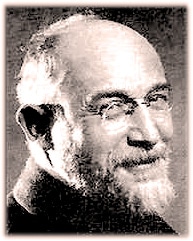

Théodore de Banville est un poète du XIXe siècle qui a côtoyé les plus grands: Beaudelaire, Mallarmé, Daudet, Verlaine, et a même influencé une partie d’entre eux. Il s’était signé par la recherche d’une poésie des formes

Après avoir brillé dans l’exercice de cette forme de poésie à laquelle il donna ses lettres de noblesse, l’homme se prit, un peu plus tard, d’un grand attachement pour le moyen-âge et ses formes poétiques. De fait, on lui doit d’avoir alors coulé sa plume dans des formes poétiques qui n’étaient plus en usage au XIXe siècle, pour les faire revivre. Et pour son talent autant que pour toutes ses raisons, c’est sans conteste un poète à découvrir ou redécouvrir.

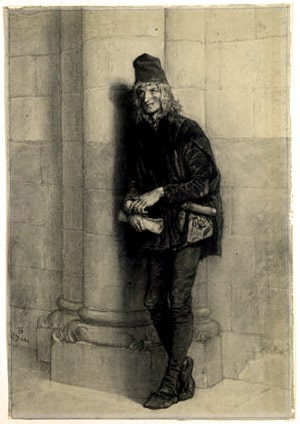

Gringoire

oeuvre en prose de Theodore de Banville

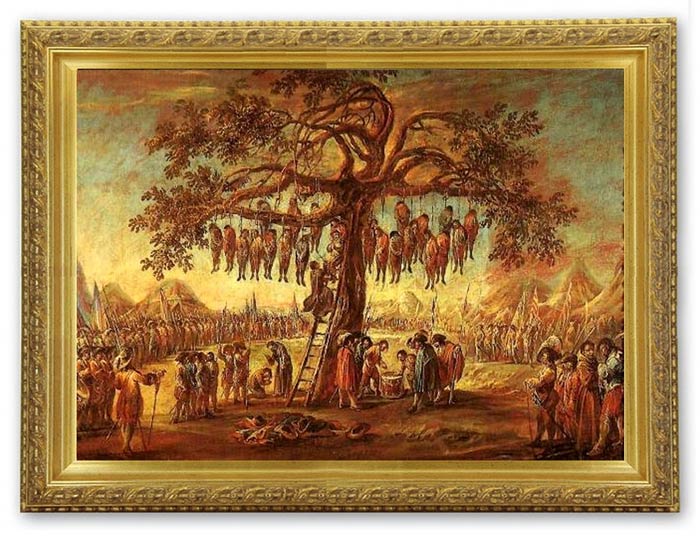

GRINGOIRE : » Je vais vous dire la Ballade des Pendus, (au Roî, avec orgueil et confidentiellement.) Elle est de moi. (Naïvement.) C’est une idée que j’ai eue en traversant la forêt du Plessis, où il y avait force gens branchés. On les avait mis là, peut-être, de peur que la rosée du matin ne mouillât leurs semelles. »

Gringoire, pièce de théâtre de Théodore de Banville

Cette ballade rebaptisée quelquefois « le verger du roi Louis » mais auquel originellement Théodore de Banville avait donné le titre de « Ballade des Pendus » que nous vous proposons aujourd’hui s’adressait au roi Louis XI (1423-1483), monarque de la fin du moyen-âge que ses contemporains, dès sa mort, s’étaient empressés de décrire comme un roi tyrannique et cruel et que les historiens réhabiliteront partiellement, un peu plus tard dans le temps, en le resituant sa tyrannie dans son époque.

La poésie est tirée d’une pièce de théâtre en un acte de Théodore de Banville appelée Gringoire et que l’auteur avait dédié à Victor Hugo. La scène dont cette ballade est extraite, nous présente un jeune poète miséreux et affamé, Pierre Gringoire, que l’on fait amener de force devant le Roi Louis XI. C’est le même Gringoire que celui de

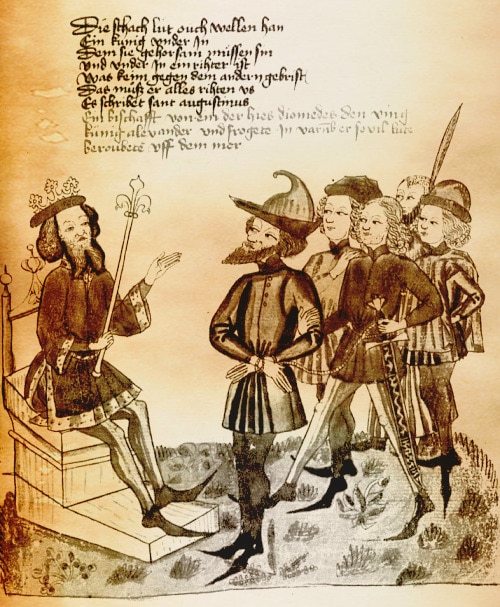

Ci-contre Portrait de Pierre Gringoire, dessin au Fusain de Gustave Brion (19e siècle)

Dans la scène de la pièce de théâtre, le jongleur se retrouve face au roi, entouré de quelques personnages dont notamment Olivier le Daim, de son vrai nom Olivier Necker, barbier dont le roi s’était entiché et qui avait, par la suite, acquis la réputation d’être un homme perfide et mauvais au point qu’on l’avait quelquefois surnommé Olivier le Diable. On le retrouve dans l’oeuvre Notre Dame de Paris, de Victor Hugo sous le nom d’Olivier le Mauvais.

Dans la pièce « Gringoire », l’homme insistera pour que le poète lise devant le roi, contre le couvert et un peu de pitance, sa dernière ballade qui, semble-t-il, court déjà sur toutes les lèvres. Le poète bien que terrorisé, mais trop affamé pour y résister, finira pas s’exécuter et déclamer devant le roi la terrible ballade. La suite est inattendue, on y découvre Louis XI sous un jour bien différent, loin de sa caricature habituelle. Je ne vous la conterai toutefois pas, car il est largement préférable de la découvrir dans la prose unique et talentueuse de Théodore de Banville. C’est ici, si le coeur vous en dit: Découvrir la pièce de théâtre « Gringoire » de Théodore de Banville.

Dans cette ballade, la référence à François Villon est explicite dans le titre, même si son nom n’est pas cité mais on ne peut s’empêcher de penser à lui, tout au long de la lecture. Théodore de Banville composera d’ailleurs également un dizain dédié à Villon que nous aurons, sans nul doute, l’occasion de poster ici.

Théodore de Banville par Brassens

Le verger du Roi Louis

Sur ses larges bras étendus,

La forêt où s’éveille Flore,

A des chapelets de pendus

Que le matin caresse et dore.

Ce bois sombre, où le chêne arbore

Des grappes de fruits inouïs

Même chez le Turc et le Maure,

C’est le verger du roi Louis.

Tous ces pauvres gens morfondus,

Roulant des pensées qu’on ignore,

Dans des tourbillons éperdus

Voltigent, palpitants encore.

Le soleil levant les dévore.

Regardez-les, cieux éblouis,

Danser dans les feux de l’aurore.

C’est le verger du roi Louis.

Ces pendus, du diable entendus,

Appellent des pendus encore.

Tandis qu’aux cieux, d’azur tendus,

Où semble luire un météore,

La rosée en l’air s’évapore,

Un essaim d’oiseaux réjouis

Par-dessus leur tête picore.

C’est le verger du roi Louis.

Prince, il est un bois que décore

Un tas de pendus enfouis

Dans le doux feuillage sonore.

C’est le verger du roi Louis !

En vous souhaitant une belle journée!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

NB : l’image d’en tête est extraite du manuscrit médiéval Français 19819, « Statuts de l’ordre de Saint-Michel ». Cette enluminure de Jean Fouquet représente le roi Louis XI siégeant au chapitre de l’ordre de Saint-Michel. Daté de la deuxième moitié du XVe (1470), ce très beau manuscrit médiéval est conservé au département des manuscrits de la BnF. Vous pouvez le consulter ici.

Sujet: citation, poésie médiévale, poésie réaliste, maître de poésie, auteur, poète médiéval, citations expliquées, adaptation.

Sujet: citation, poésie médiévale, poésie réaliste, maître de poésie, auteur, poète médiéval, citations expliquées, adaptation.

oici une « citation » extraite du testament de Villon. Pour la remettre dans son contexte, elle fait suite à un passage où François Villon cite l’anecdote du corsaire Diomedés qu’Alexandre le Grand avait décidé d’interroger avant de le faire condamner. Sommer de répondre de ses crimes face à l’empereur, le pirate répondit, en substance, que s’il en avait eu les moyens, il aurait été lui-même empereur. Au fond, tout n’était peut-être qu’une question d’échelle. Devant sa répartie, non seulement Alexandre le Grand gracia le corsaire mais décida encore de faire sa fortune. Dans sa poésie, Villon fera ajouter au corsaire que son infortune et sa misère seules expliquaient ou justifiaient ses actes :

oici une « citation » extraite du testament de Villon. Pour la remettre dans son contexte, elle fait suite à un passage où François Villon cite l’anecdote du corsaire Diomedés qu’Alexandre le Grand avait décidé d’interroger avant de le faire condamner. Sommer de répondre de ses crimes face à l’empereur, le pirate répondit, en substance, que s’il en avait eu les moyens, il aurait été lui-même empereur. Au fond, tout n’était peut-être qu’une question d’échelle. Devant sa répartie, non seulement Alexandre le Grand gracia le corsaire mais décida encore de faire sa fortune. Dans sa poésie, Villon fera ajouter au corsaire que son infortune et sa misère seules expliquaient ou justifiaient ses actes :

des rives de la vie, et qui priait pour son rachat et le nôtre depuis une éternité de souffrance allant bien au delà de la simple déchéance de ces corps pendus. Le détachement de cette prière de Villon adressée à ses « frères humains » pouvait-il être celui de la mystique et non pas seulement celui du condamné tremblant pour sa vie et redoutant la corde? Pourquoi pas? Au fond, Taisen Deshimaru

des rives de la vie, et qui priait pour son rachat et le nôtre depuis une éternité de souffrance allant bien au delà de la simple déchéance de ces corps pendus. Le détachement de cette prière de Villon adressée à ses « frères humains » pouvait-il être celui de la mystique et non pas seulement celui du condamné tremblant pour sa vie et redoutant la corde? Pourquoi pas? Au fond, Taisen Deshimaru

Sujet : poésie réaliste, poésie satirique, auteur, poète médiéval. lecture audio

Sujet : poésie réaliste, poésie satirique, auteur, poète médiéval. lecture audio our être honnête, j’avais dans l’idée de faire quelques lectures de François VILLON et j’y travaille depuis quelque temps mais je m’étais dit que, dans ce cadre, j’irais explorer un peu d’autres textes que la traditionnelle épitaphe ou la ballade des pendus.

our être honnête, j’avais dans l’idée de faire quelques lectures de François VILLON et j’y travaille depuis quelque temps mais je m’étais dit que, dans ce cadre, j’irais explorer un peu d’autres textes que la traditionnelle épitaphe ou la ballade des pendus.  autre chose du grand maître de poésie médiévale.

autre chose du grand maître de poésie médiévale.  transpire aussi toute l’humanité de VILLON restera l’un des mieux connus parce que l’un de ceux qui a le plus marqué les consciences.

transpire aussi toute l’humanité de VILLON restera l’un des mieux connus parce que l’un de ceux qui a le plus marqué les consciences.