Période : Moyen Âge central, XIIIe, XIVe

Auteur : Jehannot (ou Jehan) de Lescurel (ou L’escurel)

Ensemble: Syntagma et Alexandre Danilevsky

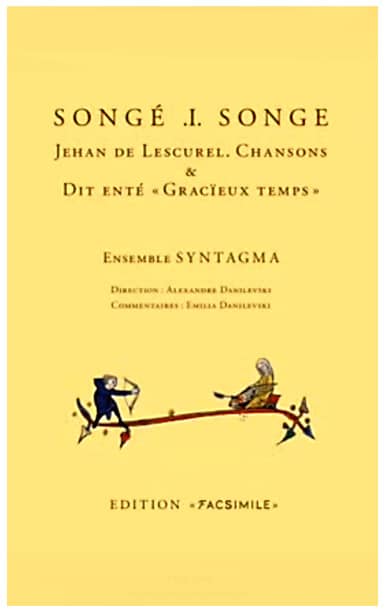

Album : livre-disque & media book sur Jehan de Lescurel

Bonjour à tous,

Jehannot de Lescurel :

compositeur et poète des XIIIe, XIVe siècles

Malgré cette absence de biographie certifiée, du point de vue artistique, les musicologues avertis s’accordent à faire de Jehannot de Lescurel un des maîtres annonciateurs de la transition vers l’Ars Nova. On le décrit aussi comme à la synthèse de la tradition musicale des trouvères et celle des troubadours provençaux, même s’il n’est déjà plus lui-même un trouvère, mais bien un compositeur à part entière, comme le sera Guillaume de Machaut autour de la même période.

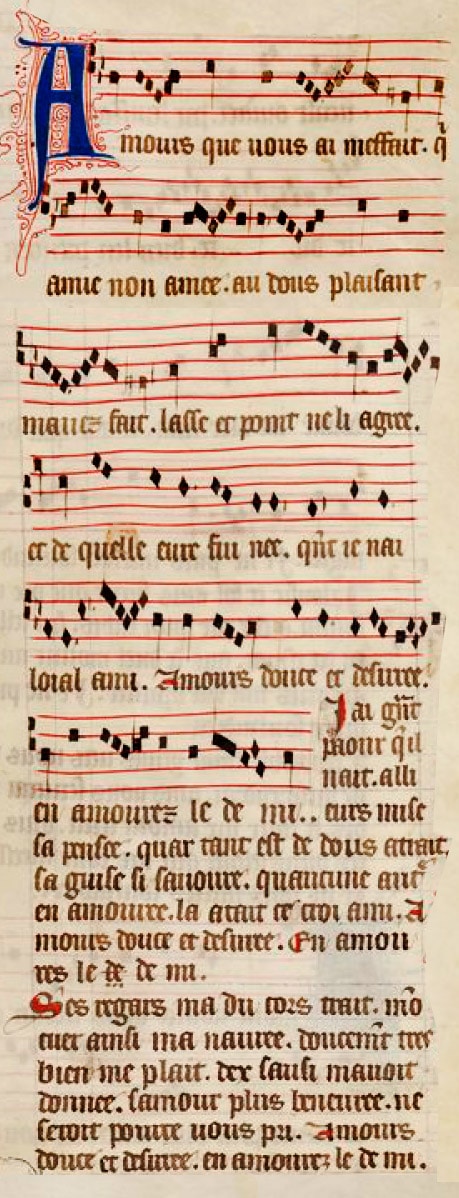

Du point de vue de leur notation, ses compositions pourraient être parmi les premières de l’Histoire de la musique occidentale et médiévale à pouvoir être jouées « littéralement ». On se souvient que

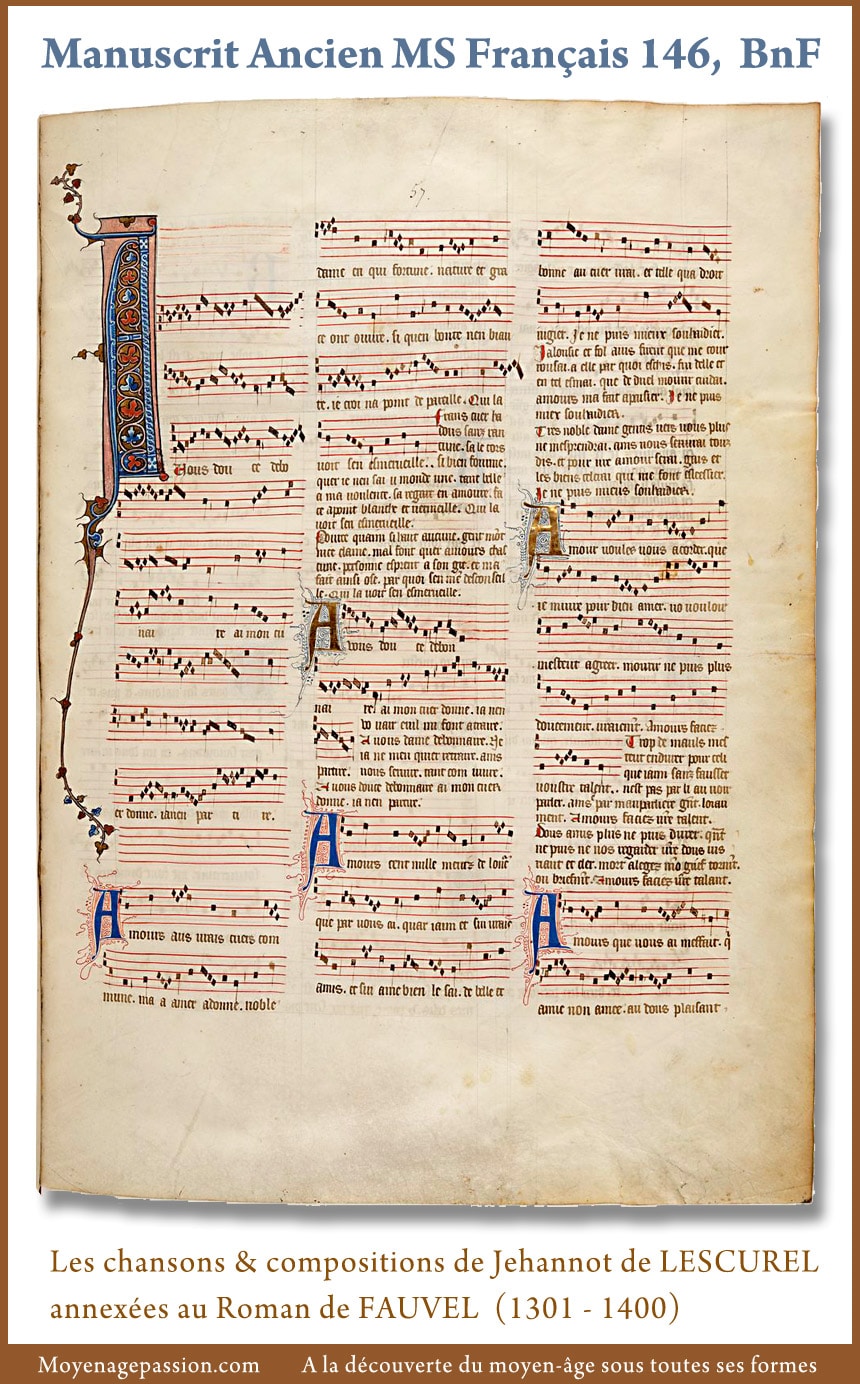

Du legs de Jehan de Lescurel, on ne dispose, pour l’instant, que d’une seule composition polyphonique même si les pièces retrouvées laissent supposer qu’il ait pu en produire bien plus. Elles sont donc toutes, à un exception près, monophoniques et se répartissent, dans des formes déjà clairement fixées, en virelais, ballades, rondeaux et Dits entés. Du point de vue des thèmes de prédilection, les chansons et poésies du compositeur gravitent autour de l’amour courtois dans un style très épuré, qui, il faut bien le dire, tranche totalement avec le ton satirique et pamphlétaire du Roman de Fauvel du MS 146 auquel on les a trouvées jointes.

SONGÉ .I. SONGE : un livre-disque original tout entier dédié à l’art de Jehan Lescurel

Faire mieux connaître et surtout donner à entendre la musique et l’art de Jehannot Lescurel, voilà donc le pari relevé par l’Ensemble Syntagma, formation spécialisée dans les musiques anciennes et qui nous en livre, aujourd’hui,

Pour la partie sonore, musicale et acoustique, treize pièces du compositeur médiéval sont présentées entre versions instrumentales et lectures. En voici d’ailleurs un extrait donné par l’ensemble au Festival International de Wilz, au Luxembourg (2011).

Vous pouvez également consulter ce lien pour une présentation détaillée de ce média-book,

L’ensemble Syntagma à la redécouverte des musiques anciennes ou médiévales oubliées

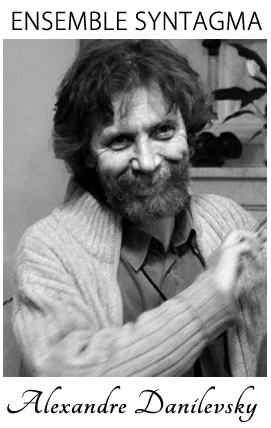

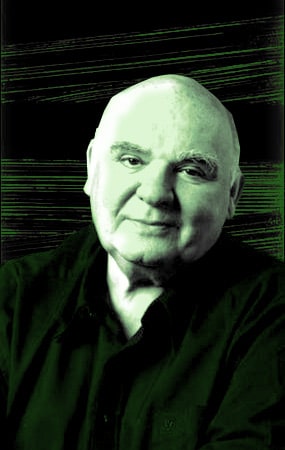

L’ensemble Syntagma a été fondé en 1996 par le compositeur et instrumentiste Alexandre Danilevsky. Pianiste, luthiste, vielliste, cet artiste aux multiples talents est russe de naissance, mais vit en France depuis de nombreuses années. Après avoir étudié la composition à Saint-Petersbourg, sa passion pour la musique l’a conduit à se pencher sur la « early music » qu’il a étudiée en Suisse, à la Scola Cantorum Basilensis, institut de recherche et d’enseignement spécialisé dans les musiques anciennes. Pour lui, dusse-t-elle avoir été écrite il y a 800 ans, la musique est faite pour être jouée et sa place n’est pas dans les musées. De fait, il s’emploie désormais activement à faire vivre un répertoire qui va du moyen-âge à la renaissance, et c’est à cette fin qu’il a fondé l’ensemble Syntagma.

Curieux de tout, créatif jusqu’au bout de l’âme, et entièrement dévoué à son art, Alexandre Danilevsky semble avoir une prédilection pour aller chercher dans les répertoires passés et, en l’occurrence pour ce qui nous intéresse, le moyen-âge, des oeuvres méconnues ou peu jouées, auxquelles il se plait à redonner vie. C’en est à un point qu’il caresse même l’idée de créer un jour « Un festival des premières » dans lequel on ne jouerait – pour la première fois donc – que des musiques anciennes méconnues. On en rêverait !

Pour comprendre ou réaliser l’importance que peut avoir pour lui son art, nous traduisons pour vous ces quelques lignes tirées d’un interview qu’il donnait, il y a quelque

« La Crise est un état permanent pour l’artiste en recherche. En triompher suppose un acte volontaire pour donner naissance à un travail artistique. Notre musique est la fondation du monde. Quand nous l’écrivons ou nous la jouons, le monde s’arrête, sinon pourquoi le ferions-nous? Le monde repose sur notre musique, c’est ce en quoi doit croire un compositeur, sans quoi ce qu’il fait n’a aucun sens. Aller contre la marée est notre destinée, notre destin, notre devoir ou appelez cela comme vous voulez ».

Alexandre Danilevsky, compositeur, directeur de l’ensemble Syntagma

Tokafi.com 15 questions to A Danivelsky

Avant d’en terminer, et pour témoigner de l’excellence du travail de l’Ensemble Syntagma, ajoutons encore que la formation a déjà reçu deux Awards en 2008 et 2011 par la Medieval Music & Arts Foundation pour ses productions et enregistrements.

Pour entrer en contact avec eux, nous vous conseillons leur page facebook : Ensemble Syntagma Vous pouvez également retrouver des extraits de leurs productions sur leur chaîne youtube officielle early mysic ensemble Syntagma.

Amours que vous ai meffait, les paroles

de la chanson de Jehannot de Lescurel

Qui amie non amée

Au dous plaisant m’avez fait ?

Lasse ! et point ne li agrée.

Et de quelle eure fui née,

Quant je n’ai loial ami ?

Amours douce et desirrée,

Enamourez le de mi.

J’ai grant paour que il n’ait

Aillieurs mise sa pensée ;

Quar tant est de dous atrait,

Sa guise si savouré[e],

Qu’aucune autre enamourée

L’a at[r]ait, ce croi, a mi.

Amours douce et desirrée,

Enamourés le de mi.

Ses regars m’a du cors trait

Mon cuer ; ainsi m’a navrée

Doucement ; très bien me plait.

Dex ! s’aussi m’avoit donnée

S’amour, plus beneurée

Ne seroit pour ce vous pri,

Amours douce et desirrée,

Enamourez le de mi.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

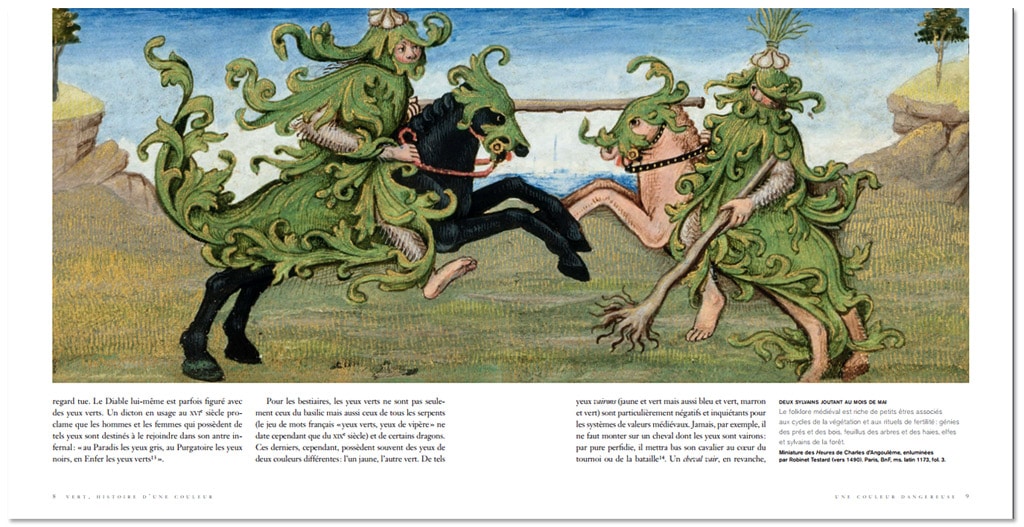

urant des siècles, on a également cru que le vert portait malheur, car, pour le fabriquer, on a utilisé des produits extrêmement dangereux. (…) Autrefois, comme on avait du mal à teindre les tissus en vert, on portait des vêtements peints avec du vert-de-gris et selon une tradition qui n’a pas été vérifiée, Molière aurait rendu l’âme un jour où il était habillé de vert, les vapeurs de vert-de-gris pouvant entraîner la mort.

urant des siècles, on a également cru que le vert portait malheur, car, pour le fabriquer, on a utilisé des produits extrêmement dangereux. (…) Autrefois, comme on avait du mal à teindre les tissus en vert, on portait des vêtements peints avec du vert-de-gris et selon une tradition qui n’a pas été vérifiée, Molière aurait rendu l’âme un jour où il était habillé de vert, les vapeurs de vert-de-gris pouvant entraîner la mort.

omme il demeure étonnant de penser, en suivant les pas de Michel Pastoureau, que la nature ait pu attendre le XVIIIe siècle pour devenir « verte », démontrant bien, là encore, la dimension culturelle et symbolique des couleurs. Aujourd’hui couleur hygiéniste et sanitaire – le vert de la nature, le vert de la propreté – elle est aussi pratiquement confisquée politiquement, comme le rouge le fut (et l’est peut-être encore sûrement d’ailleurs), dans les esprits. Il souffle aussi sur le vert un vent de liberté reconquise, mais peut-être là encore, contient-il ce vent là, une touche d »anticonformisme, une liberté en forme de retour à la nature, hors

omme il demeure étonnant de penser, en suivant les pas de Michel Pastoureau, que la nature ait pu attendre le XVIIIe siècle pour devenir « verte », démontrant bien, là encore, la dimension culturelle et symbolique des couleurs. Aujourd’hui couleur hygiéniste et sanitaire – le vert de la nature, le vert de la propreté – elle est aussi pratiquement confisquée politiquement, comme le rouge le fut (et l’est peut-être encore sûrement d’ailleurs), dans les esprits. Il souffle aussi sur le vert un vent de liberté reconquise, mais peut-être là encore, contient-il ce vent là, une touche d »anticonformisme, une liberté en forme de retour à la nature, hors

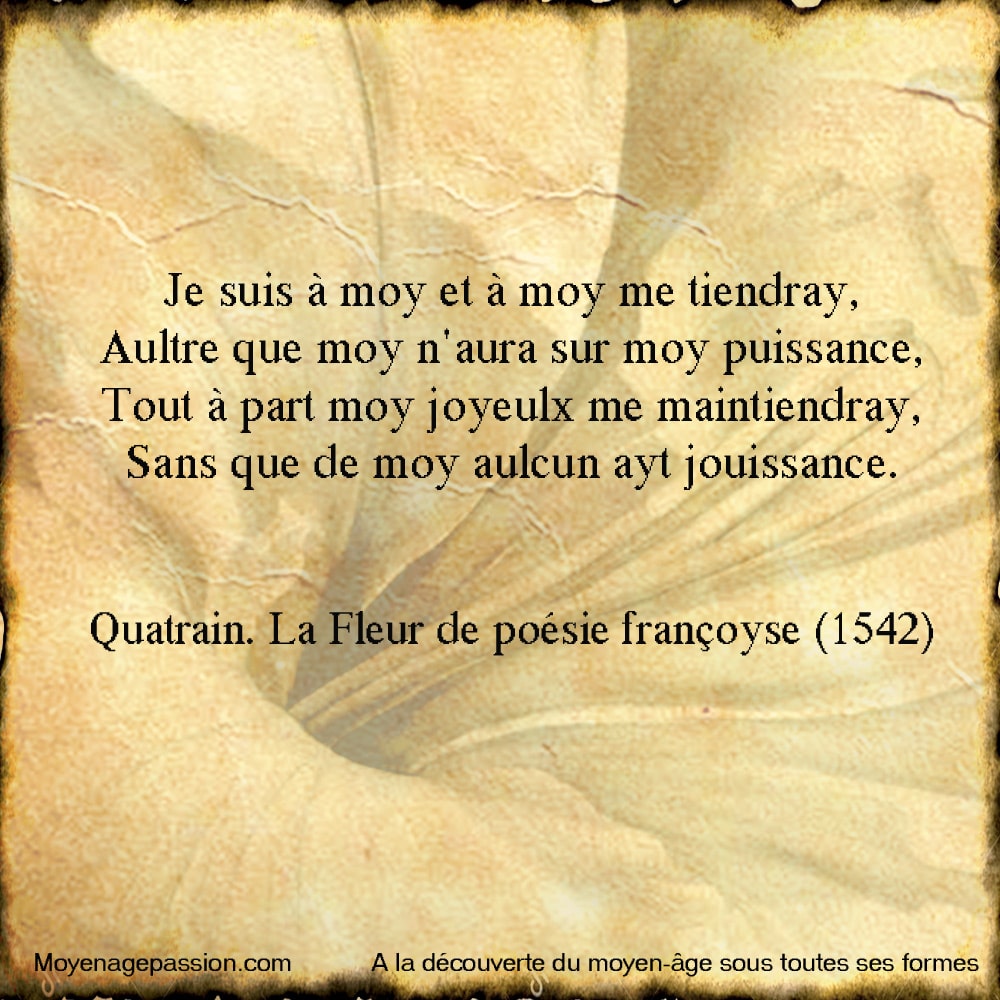

ujourd’hui, nous postons un quatrain issu de l’ouvrage la fleur de poésie françoyse. Nous sommes à la toute fin du moyen-âge dans un siècle de transition qui est aussi celui de l’aube de la renaissance et comme toutes les épigrammes et poésies courtes de ce petit recueil du

ujourd’hui, nous postons un quatrain issu de l’ouvrage la fleur de poésie françoyse. Nous sommes à la toute fin du moyen-âge dans un siècle de transition qui est aussi celui de l’aube de la renaissance et comme toutes les épigrammes et poésies courtes de ce petit recueil du

esitué dans le contexte général de l’ouvrage, qui, plus que tout autre thème, chante les peines, les joies et les déboires d’amour sous toutes leurs formes, y compris les plus grivoises, ce quatrain qui nous conte la liberté d’une indépendance retrouvée, se réfère sans doute plus à la fin d’une histoire de coeur qu’à l’affranchissement de toute forme de pouvoir, au sens large.

esitué dans le contexte général de l’ouvrage, qui, plus que tout autre thème, chante les peines, les joies et les déboires d’amour sous toutes leurs formes, y compris les plus grivoises, ce quatrain qui nous conte la liberté d’une indépendance retrouvée, se réfère sans doute plus à la fin d’une histoire de coeur qu’à l’affranchissement de toute forme de pouvoir, au sens large.

igure punitive, dramatique et dramatisée, venue mettre en péril les civilisations, était-il déjà aux origines du monde ? Se tenait-il déjà, depuis l’aube des temps, à la source même des éternels recommencements ?

igure punitive, dramatique et dramatisée, venue mettre en péril les civilisations, était-il déjà aux origines du monde ? Se tenait-il déjà, depuis l’aube des temps, à la source même des éternels recommencements ?