Sujet : événement, festival musiques anciennes, musiques médiévales, patrimoine, églises romanes, chants polyphoniques, églises médiévales, Espagne médiévale

Période : Moyen Âge (XIIe au XVe s)

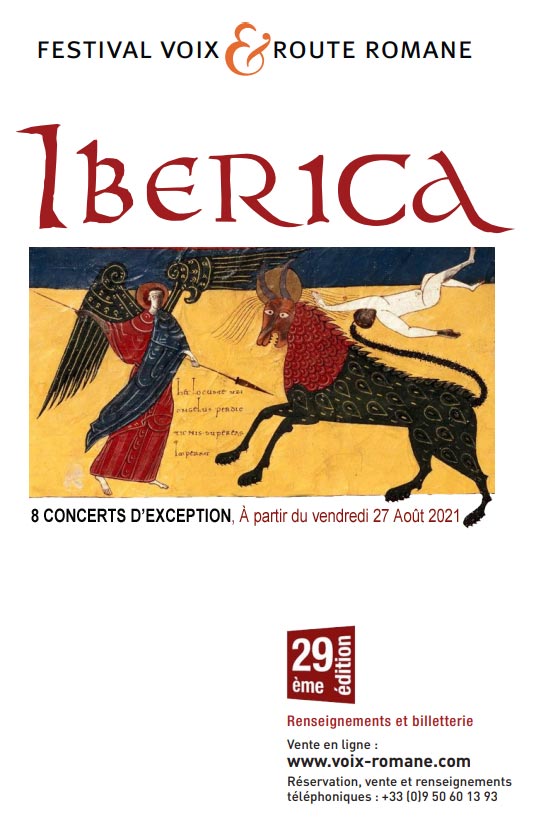

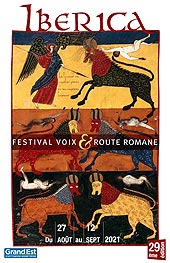

Evénement : 29 eme Festival Voix et Route Romane, « Ibérica »

Dates : du 27 août au 12 sept 2021

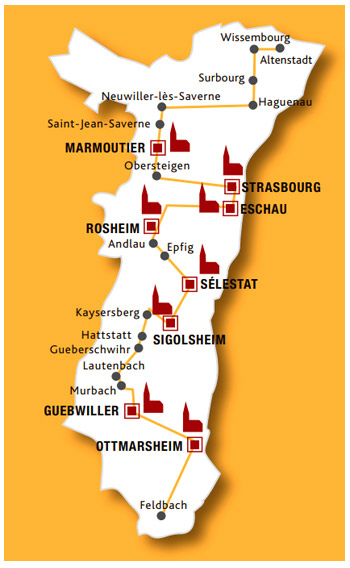

Lieu : Alsace, itinérant (route romane)

Bonjour à tous,

ur l’agenda des événements à retenir autour du Moyen Âge et de ses musiques, le vendredi 27 Août marquera le retour du Festival Voix et Route Romane. Il s’étalera, à l’habitude, sur plusieurs week-end, trois en tout, et proposera pas moins de 8 concerts d’exception, jusqu’à sa clôture, le dimanche 12 septembre.

Le Festival Voix et Route Romane :

musiques médiévales et patrimoine

Depuis quelques années déjà, nous relayons, avec plaisir, cet événement qui célèbre le Moyen Âge de plusieurs manières. Rappelons un peu ses fondamentaux avant de fournir plus de détails sur son programme 2021.

Le festival Voix et Route Romane affiche une double ambition : musicale et patrimoniale. Sur le mode itinérant, il se propose ainsi de faire découvrir à ses publics, les plus beaux monuments d’architecture romane de la région Grand Est et plus précisément d’Alsace, tout en les délectant de concerts de musiques médiévales donnés par les ensembles les plus prestigieux du moment.

« Iberica » : l’Espagne médiévale en vedette

Pour cette édition, c’est « Iberica » qui sera à l’honneur, ou, si l’on préfère, l’Espagne médiévale. Ceux qui nous suivent savent combien ce thème nous est cher et, à dire vrai, ce programme 2021 s’avère plus que prometteur. Il proposera, en effet, un voyage autour des trois cultures et religions qui coexistaient alors sur la péninsule.

Pas question pour autant de tomber dans un idéalisme un peu surfait. L’introduction du programme du festival donne d’emblée le ton. On y apporte quelques bémols historiques à cette vision romancée qu’on retrouve parfois, ici ou là, d’une Espagne médiévale ou même d’une Andalousie totalement pacifiées où les 3 religions monothéistes et leur gens auraient coexisté dans une sorte d’égalitarisme, de liesse et de tolérance lisses. La réalité est un peu moins idyllique même si, en se souvenant de cours royales comme celle d’Alphonse X le savant, les organisateurs de l’événement rappellent très justement qu’à un certain niveau d’érudition et de pouvoir, l’atmosphère avait pu être quelquefois propice aux échanges et aux enrichissements mutuels.

Ajoutons que ce thème de l’Espagne médiévale tombe d’autant plus à point pour le festival qu’on célèbre, cette année, le 800e anniversaire de la naissance d’Alphonse X de Castille. Il aura, bien sûr, sa place dans la programmation, avec notamment ses cantigas de Santa Maria.

Iberica 2021 : les formations et les concerts

Voici un aperçu de ce que les organisateurs vous ont concocté. Pour ce cru, 8 ensembles de musique ancienne ont été invités.

Premier week-end, les 27 et 28 août.

Du point de vue des formations, c’est Eduardo Paniagua qui ouvrira le bal, le vendredi 27 août au soir, avec un concert dans le ton. Intitulé L’Espagne des trois cultures, ce programme verra les chants chrétiens, juifs et arabes du Moyen Âge se rejoindre et s’enchaîner sur scène, sous la houlette du grand directeur espagnol.

Il sera suivi, le lendemain, par l’ensemble La Roza Enflorese, originaire, quant à lui, de Belgique (comme son nom ne l’indique pas). Menée par ses deux fondateurs, la mezzo soprano Édith Saint-Mard et le flûtiste Bernard Mouton, entourés d’autres musiciens, cette formation médiévale, qui fêtera, cette année, ces 21 ans de carrière s’est consacrée tout particulièrement aux chants judéo-espagnols de la diaspora séfarade.

Second week-end, les 3,4 et 5 septembre

C’est l’Ensemble Discantus qui ouvrira, le week-end suivant, avec un concert dédié aux cantigas de Sant Maria d’Alphonse X (le vendredi 3 septembre). Dans l’esprit de l’album Santa Maria, chants à la vierge dans l’Espagne du XIIIe siècle de cette formation médiévale, les cantigas d’Alphonse le Sage côtoieront ici des pièces mariales variées du Moyen Âge central et du XIIIe siècle (chants de troubadours, chants polyphoniques cisterciens, etc.). Avec ses sept voix féminines de toute beauté au rendez-vous, ce concert donné à l’Eglise de Sain-Foy de Sélestat, s’annonce comme une belle promesse d’émotion et d’évasion.

Le samedi 3, succédera une autre formation vocale féminine : Proyecto EVOCA. Ce jeune Quatuor d’origine espagnole s’est donné pour objectif « l’Exploration de la Vocalité et de l’Oralité du Chant Antique » (EVOCA) ; il proposera ici un premier programme élaboré à partir du Codex Calixtinus, manuscrit médiéval du XIIe siècle consacré à l’évocation de la vie de Saint-Jacques de Compostelle.

Pour clôturer ce week-end sous des auspices artistiques très féminines, c’est Cum Jubilo, une formation française qui prendra le relai. Le dimanche, ce quintet féminin suivra, lui aussi, l’inspiration de Santiago mais en y ajoutant, cette fois, l’angle des routes de pèlerinages. Ainsi, le Codex Calixtinus viendra s’y trouver enrichi d’emprunts au corpus des Cantigas de Santa Maria. Encore un beau voyage en perspective.

Troisième week end, les 10,11 et 12 septembre

Le dernier week-end s’ouvrira sous la direction de Guillermo Pérez et sa formation Tasto Solo, dont le répertoire prend racine dans le Moyen Âge pour s’étendre jusqu’à la Renaissance. Son programme, au titre évocateur de La Flor en Paradis, entraînera son audience au XIVe siècle dans les monastères et les cours de Castille et d’Aragon. La créativité de son directeur autant que son parti pris de proposer un véritable spectacle vivant et riche d’improvisation devrait faire de ce concert un autre temps mémorable du festival à ne pas manquer.

Le samedi 11, ce sera au tour du jeune ensemble La Quintina de monter sur scène. Fondée en 2019, sous la direction du ténor Jérémie Couleau, cette formation française s’est donnée pour ambition de faire revivre les polyphonies oubliées sans se cantonner à une époque, i une ère géographique particulière. Leur concert, qui aura lieu en l’église de Saints-Pierre-et-Paul de Sigolsheim, entraînera son public dans la deuxième moitié du XVe siècle et, en Espagne, comme il se doit. On y suivra les pas et l’œuvre de Juan de Triana, compositeur espagnol, héritier de l’Ecole Franco-flamande et de ses chants polyphoniques. Sur les 20 pièces léguées par ce maître de musique de la renaissance, Jérémie Couleau et son ensemble se proposera de vous faire revivre ses chants spirituels.

Enfin, le dimanche 12 septembre, pour clore ce festival en beauté, c’est l’ensemble français Canticum Novum qui nous fera voyager, une dernière fois encore, sur les routes menant à l’Espagne médiévale. Créée à la fin des années 90 par le contre-ténor et directeur d’orchestre Emmanuel Bardon, la formation explore depuis, les voies de la musique ancienne. Ayant fait de l’Europe et du bassin méditerranéen, sa zone de prédilection, il entend y questionner les échanges interculturels et les notions d’identité et de transmission. Pour ce concert de clôture, tout (ou presque) est dans le titre : Samâ-ï, Les routes d’Al-Andalous de Cordoue à Alep. On y partira donc sur les traces de la musique Arabo-Andalouse, de son émergence à son histoire et ses évolutions.

Un festival pour tous

Bien entendu, le Festival Voix et Route Romane ne s’adresse pas qu’à la clientèle régionale du Grand Est. Il demeure, au contraire, totalement ouvert, ajoutant encore à sa vocation culturelle, historique et patrimoniale, une dimension touristique. Aussi, si vous ne connaissez pas la région et que vous êtes férus de musiques anciennes et de moments inoubliables dans des cadres enchanteurs, cela pourrait être un très beau choix de destination pour cet été.

Nous vous laisserons découvrir les tarifs des concerts (voir lien vers le site ci-dessous) mais nous pouvons déjà vous dire que les formules restent étonnamment accessibles au regard de la qualité proposée. Pour plus de détails sur cela, ainsi que sur les dates, lieux et réservations, merci de vous reporter au site officiel du Festival Voix et Route Romane (vous pouvez également le télécharger le programme du festival au format pdf sur ce lien alternatif).

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes