Sujet : archéologue, archéologie, métiers, découverte, archéologique, Bande Dessinée, histoire, pédagogie

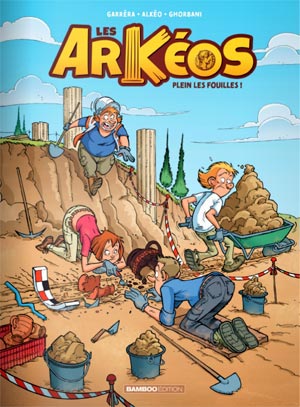

Titre : Arkeos, Plein les fouilles

Auteurs : Cédric Ghorbani (illustration), Jean-Luc Garréra et Alkéo (scénario)

Date de sortie : juin 2020

Editeurs : Bamboo Edition.

Bonjour à tous,

ous vous avons déjà touché un mot, ici, de la maison Bamboo, à l’occasion de la sortie du premier tome d’une de leur BD sur le thème des Vikings : Harald et le Trésor d’Ignir. Si vous vous souvenez, cet éditeur français a fait de la Bande dessinée son grand terrain de prédilection.

Avec un catalogue qui s’élève, à ce jour, à près de 200 références, Bamboo Edition propose des titres qui vont des BD d’aventure et de pur divertissement, à des albums d’orientation plus pédagogique ou informative, sans pour autant tourner le dos à l’humour : BD sur les sports, sur les métiers, BD sur certains milieux professionnels, guides divers, … Or, cet été, en droite ligne de ces productions éducatives, la société a décidé de s’intéresser à un domaine qui touche de près les sciences historiques. Avec Les Arkeos, plein les fouilles, elle a ainsi lancé un album sur les différents aspects du métier d’archéologue que nous nous allons nous faire un plaisir de vous présenter. Dans un deuxième temps de cet article et pour ceux qui le souhaitent, nous jetterons quelques bases supplémentaires sur les différences entre les métiers de l’histoire et ceux de l’archéologie, mais, pour l’instant, place à la BD !

Les Arkeos : une série à la découverte des métiers de l’archéologie

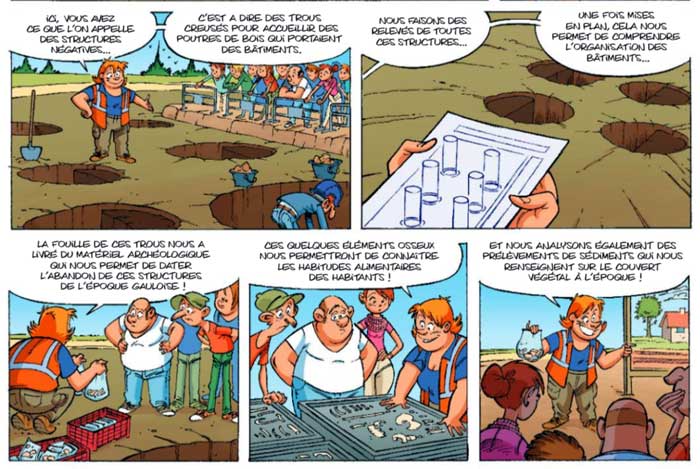

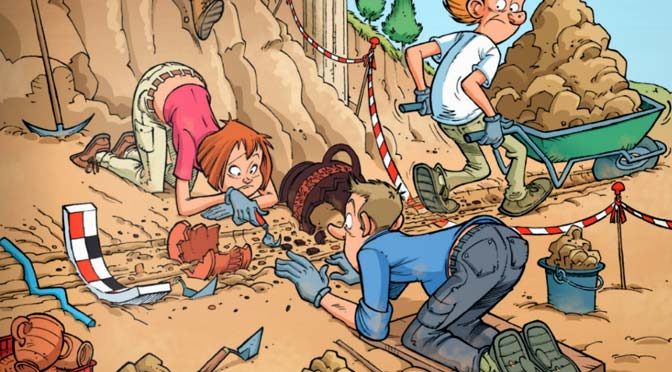

Avec Les Arkeos, nous nous trouvons face à une BD pour la jeunesse qui mélange action, humour mais aussi des éléments très concrets sur la réalité des métiers d’archéologue. Si on y trouve, bien sûr, quelques clins d’œil aux aventuriers célèbres du cinéma ou du jeu vidéo que nous avons tous en tête, c’est plutôt pour en prendre le contre pied. Les Arkéos joue, en effet, dans son approche, une carte bien plus pédagogique et réaliste, en mettant justement l’accent sur les arcanes et l’intérêt véritables du métier d’archéologue. Certaines planches de la BD sont même estampillées « Arkeofact », pour signifier qu’elles sont issues d’anecdotes réelles.

Une BD humoristique et éducative loin des clichés Hollywoodiens

Ce Tome 1 (intitulé « Plein les fouilles » donc) est signé de Cédric Ghorbani à l’illustration et de Jean-Luc Garréra au scénario, assisté de quelques solides conseillers professionnels eux-même archéologues, dont Alkéo. Avec quelques 50 pages d’aventure trépidante mettant en scène des situations et des sites de fouilles variés, cette bande dessinée comporte aussi dans son prolongement, un cahier pédagogique très utile, avec tout un tas de définitions formelles sur le métier d’archéologue, les filières, la pratique, les outils etc…

En conclusion, ces Arkeos de Bamboo Edition nous proposent un moyen très complet et distrayant de répondre à la question « Papa, c’est quoi un archéologue ? ». Ils permettent aussi de remettre quelques pendules à l’heure sur la réalité quotidienne des quelques 3000 professionnels qui exercent ce métier en France, loin de l’exploration de pyramides antiques, truffées de trésors et de chausse-trappes à la façon d’un Fort Boyard. On y apprendra aussi comment ils contribuent, par leur pratique, à une meilleure connaissance de l’histoire, autant qu’à la sauvegarde du patrimoine niché dans nos sols ou nos constructions anciennes.

Pour plus d’informations sur la BD Les Arkéos , suivez ce lien

Les métiers de l’Archéologie et de l’Histoire

i les métiers de l’Histoire et ceux de l’Archéologie nous apparaissent souvent comme nécessairement complémentaires, ils font, en réalité, l’objet de cursus assez différenciés. Quant à leur exercice, en faisant quelques raccourcis, on pourrait dire qu’avec l’Histoire, on est plutôt face à une science qui privilégie d’abord l’étude des documents, des archives et des sources écrites. Pour reconstruire sa vision du passé, c’est aussi une discipline qui vise à intégrer,de plus en plus largement, un faisceau de connaissances en provenance de recherches extérieures à ses frontières. Avec la Nouvelle Histoire, mais aussi avec les avancées de certaines autres sciences modernes, l’Histoire est ainsi devenue, de plus en plus, ce que l’on pourrait appeler une « méta-science ». En ce sens, elle s’évertue à tirer ses conclusions en agrégeant, au besoin, dans ses théories : d’autres sciences sociales et humaines (sociologie, anthropologie, psycho-sociologie …) des disciplines annexes (archéologie, climatologie, …) ou encore les leçons de ses propres pratiques, recherches, débats et erreurs (historiographie, histoire comparative).

Cette pluri-disciplinarité est « tendancielle ». Dans sa réalité et ses particularismes, elle semble plus être fonction des itinéraires particuliers, voire des parcours suivis par ses chercheurs (typicité des enseignements historiques ou des écoles, cursus croisés) que d’une systématisation méthodologique formelle. Autrement dit, elle n’est pas un passage obligé. C’est assez caractéristique des sciences humaines, cela dit : comme on a des ethnologues, on a des ethno-psychiatres, des ethno-musicologues, des socio-anthropologues, on peut avoir des historiens-archivistes, des historiens-anthropologues, des historiens-archéologues, ou des historiens « tout court »…

L’archéologue, aventurier de la conservation

De son côté, l’Archéologie est, pour une part importante, une science du terrain qui combine la recherche de traces ou d’objets (dans le sol ou dans les bâtiments et vestiges anciens), avec leur étude et leur conservation.

En dehors de ses quadrillages besogneux et ses recherches minutieuses, le métier d’archéologue a longtemps excité les imaginaires et continue de le faire. Du chapeau et du fouet d’un Indiana Jones à une très sexy Lara Croft virevoltant entre des pièges machiavéliques, à la recherche d’improbables trésors, jusqu’aux promesses d’ADN de dinosaures nichés au creux de morceaux d’ambre, l’archéologie est, pour partie, devenue, au moins aux yeux du public, une discipline « aventurière ».

Chargée de son lot de mystères, elle s’en tire donc avec l’image d’une « pratique » indéniablement plus physique que théorique sur bien des aspects. Dans leur réalité pourtant, hors des sites de fouilles, les métiers de l’archéologie se prolongent avec la conservation des découvertes présentes et passées, la protection du patrimoine, la muséographie et quelquefois même, la mise en place d’expériences d’archéo-reconstitutions. De manière encore indissociable, pour la datation et le recoupement de ses trouvailles, elle compte avec des études de laboratoire de plus en plus poussées scientifiquement.

Méta-science vs discipline auxiliaire ?

Complémentaires mais suivant chacune des voies différentes, les deux disciplines universitaires ont vu, quelquefois, des tensions se soulever entre elles, dans les courants du XXe, mais aussi au XIXe siècle. En schématisant un peu, on pourrait dire que ces frictions sont intervenues, le plus souvent, quand la première, l’Histoire, s’est mis en tête de dénier à la seconde, l’Archéologie, le droit ou même la légitimité épistémologique d’avancer sur une théorisation globale de ses trouvailles : l’archéologue ne serait-il rien sans l’historien ? Allait-il être condamné à rester à sa place (comprenez à la porte de l’académie des sciences historiques) ? Comme on le verra, notre infatigable chercheur de vestiges n’allait pas l’entendre de cette oreille .

Dans une certaine mesure, certaines critiques adressées par les historiens aux archéologues auraient même pu être prises comme un peu condescendantes, une façon de dire, en somme : « creuse et tais-toi ». Dès lors, on comprend qu’elles aient pu parfois alimenter des réactions corporatistes, à défaut d’ouvertures sur de véritables collaborations. De leur côté, certains archéologues ont pu finir par trouver agaçant d’être réduits à des sortes de « manutentionnaires » de la science du passé, privés de la légitimité d’extrapoler quand ils se sentaient pourtant bien, eux-même, au cœur de l’Histoire et de ses enjeux, mais encore, en situation tout à fait légitime de se lancer dans de possibles théorisations. C’est devenu d’autant plus vrai qu’au fil du temps, un grand nombre de développements scientifiques et même d’autres sciences sont venus se mettre, au service de l’archéologie pour la rendre de plus en plus technique et pointue.

Comme on va le voir, les motivations de ces « Casus Belli » n’ont pas toujours été corporatistes. Des chercheurs issus de double-cursus, autrement dit des historiens archéologues, ont même pu être à l’initiative de cette volonté de voir l’archéologie prendre vraiment son envol en tant que discipline totale et non plus auxiliaire : ie, une méta-science à même de produire des modélisations complètes, en intégrant, au besoin, des apports scientifiques ou théoriques annexes, fussent-ils de l’Histoire elle-même (ouch ! ).

Chassés-croisés et dialogues difficiles

On sait que certains paléontologues se livrent, entre eux, à des guerres de terrain et de découvertes féroces. Toutefois, les tensions interdisciplinaires qui nous préoccupent ici, ont été moins présentes avec le domaine des sciences préhistoriques, sol fécond sur lequel l’archéologue peut s’étendre à loisir, loin de la concurrence des historiens. C’est plutôt quand ses terres de fouilles entrent dans le domaine de l’Histoire qu’il doit marcher sur des œufs (de dinosaures ?), en particulier pour les périodes où les traces écrites et documentaires commencent à être abondantes.

Mais alors, volonté hégémonique de certains historiens de faire de leur discipline une chasse gardée ? Ou plutôt conclusions trop hâtives d’une jeune archéologie, débordant d’enthousiasme devant ses trouvailles et soucieuse d’échapper à la coupe de la « Grande » Histoire ? En s’enflammant, pouvait-elle donner, un peu trop vite, l’impression de vouloir déjà la supplanter ? Dans certains cas, des découvertes d’archéologues ont pu donner lieu à des tentatives de théorisation qui reléguaient au piloris de beaux échafaudages d’historiens. Ce n’est pas que ces derniers ne soient pas coutumiers des débats intellectuels sans merci mais ils les exercent plutôt dans les frontières de leur propre académie.

Pour nous élever un peu, n’éludons pas, une fois encore, les questions d’épistémologie. Dans ce domaine, elles touchaient beaucoup la légitimité des angles de vue. Schématisons encore : 1/ Le fragment d’objet peut-il suffire, à lui seul, à reconstruire toute la complexité de la scène ou pire de la période ? 2/ Quand il ne suffit pas (et il suffit rarement, les archéologues le savent bien), peut-on emprunter des concepts ou des parties seulement d’échafaudages à l’Histoire ? Venant de l’anthropologie et de la sociologie, je vous avouerai que rien ne me choque en terme de sciences humaines. Les cloisons sont rarement étanches et les concepts ou modèles y circulent assez ouvertement, mais ceci n’engage que moi et je suis hors académie.

Enfin ajoutons que dans ses voies d’accès, l’archéologie compte des origines hybrides qui ont pu jouer contre elle. Entre Histoire de l’Art et de l’objet d’un côté, et Histoire tout court de l’autre, elle a pu, à certains moments de son aventure scientifique, se trouver placée dans un entre-deux propice à essuyer les plâtres de part et d’autre.

Histoire et archéologie médiévale

Naissance d’un nouvel « homo medievalis archeologicus »

Concernant la période du Moyen âge, dans les années 70-80, on assista, autour de l’Université de Caen, à une volonté de faire naître l’archéologie médiévale comme une discipline ( voire même une « Académie ») à part entière, et ce au niveau européen même. Des noms comme ceux de Michel Bur ou de Michel De Boüard (sur la photo), eux-même à la fois historiens et archéologues, férus de Nouvelle Histoire, furent à cette initiative (voir vidéo sur les mottes castrales). Ils réussirent même plutôt bien leur affaire puisque, depuis un certain grand colloque de Caen au début des années 1990, l’archéologie médiévale a continué de faire son chemin.

Nous l’avons dit, quand on se réfère aux tensions entre les deux disciplines, il faut prendre garde ne point forcer exagérément le trait ; il y eut de nombreux cas de complémentarité, d’éclairages mutuels , loin des querelles académiques ou même de tout enjeu épistémologique, entre histoire et archéologie médiévale. A l’image des fondateurs de cette dernière, certains chercheurs ont également continué d’avoir les deux casquettes, maniant aussi bien la paléographie que le pinceau ou « le latin que la truelle » (pour paraphraser l’article de Isabelle Cartron et Luc Bourgeois cité ci-dessous).

Des incompréhensions qui se sont installées

Quoiqu’il en soit, bien après la fondation de cette archéologie médiévale, on notait encore quelques sorties continuant d’alimenter les frictions, le plus souvent de la part d’historiens. En but à ces attaques, les archéologues médiévaux semblent plutôt, de leur côté, avoir joué la carte du retrait poli ou du silence, en continuant de fortifier leurs terres, non sans une certaine placidité. En 2008, à quelques 40 ans de l’émergence de leur discipline, l’harmonie ne semblait, pourtant, toujours pas au beau fixe comme le confirmaient les enseignants et chercheurs universitaires Isabelle Cartron et Luc Bourgeois dans un article sur le sujet :

« Aujourd’hui, les historiens, selon leur formation et leurs centres d’intérêt, font plus ou moins apparaître les sources archéologiques dans leurs ouvrages méthodologiques. Elles sont, par exemple, traitées à l’égal des autres sources dans un petit livre publié par Olivier Guyotjeannin, alors qu’on les cherche en vain dans un ouvrage collectif récent consacré aux sources du médiéviste. Malgré ces remarques, il faut tenir compte du fait que cette spécialité a fait l’objet d’attaques – violentes à défaut d’être toujours bien informées – venues justement d’historiens et d’historiens de l’art.«

Isabelle Cartron et Luc Bourgeois – Archéologie et histoire du Moyen Âge en France : du dialogue entre disciplines aux pratiques universitaires – Etre Historien du Moyen Âge au XXIe siècle (2008)

Un peu de lumière au bout du chemin : au terme de leur article, nos deux auteurs œuvraient tout de même dans le sens d’une réconciliation (surmontable de leur point de vue), tout en plaidant pour une plus grande clarté dans les positionnements.

L’envol de l’Archéologie

Un peu plus de 10 ans plus tard, l’archéologie médiévale, et, au delà, l’archéologie, en tant que science à part entière, continue de bien se porter. Déjà loin des quolibets essuyés par le passé, elle semble moins disposée que jamais à renoncer à sa volonté de produire une compréhension globale des données historiques, à partir de ses trouvailles et à l’aide d’autres sciences. Aujourd’hui, entre toutes les disciplines concernées, l’heure est aussi plus à l’ouverture et à l’intégration. On collabore, par exemple, volontiers autour du concept élargi de « culture matérielle » qui réconcilie et fédère autour d’un même objectif, anthropologie, ethnographie, archéologie et histoire. Sur un autre front, il faut aussi constater que l’archéologie se trouve de plus en plus débordée par certaines exigences du terrain : les opérations de sauvegarde urgentes et in extremis du patrimoine pour lesquelles des crédits sont plus favorablement déclenchés, prennent, quelquefois, le pas sur des études de fond, plus propices à la théorisation.

Pour conclure, nous avons commencé par une BD légère et éducative pour faire un détour plus large sur les métiers de l’Histoire et de l’Archéologie et quelques-unes de leurs frictions passées. Félicitations si vous êtes parvenu jusque là. N’hésitez pas à jeter un œil aux Arkéos de chez Bamboo (à l’attention des jeunes publics). Enfin, pour prolonger votre voyage dans le domaine de l’archéologie médiévale, nous vous proposons de retrouver, ci-dessous nos articles les plus consultés sur le sujet.

Sur l’archéologie médiévale, voir aussi :

- Les fouilles du Lac de Paladru et les chevaliers de l’an 1000

- Six trous de poteaux pour reconstruire une belle maison médiévale

- A Marle, un archéo-site et un musée « des temps barbares ».

- Réflexions sur l’archéologie médiévale et sur les mottes castrales

En vous souhaitant une très belle journée.

Fred

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Quelques autres sources pour aller plus loin

– Salammbô et la querelle du « roman archéologique Corinne Saminadayar-Perrin – Revue d’histoire littéraire de la France (2011)

– L’archéologie médiévale dans et hors l’histoire Mathias Dupuis – Faire l’anthropologie historique du Moyen Âge (2010)

– L’archéologie médiévale au MuCEM aujourd’hui. Survivance insolite ou nouveaux chantiers ? Charles Viaut – Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (2016)

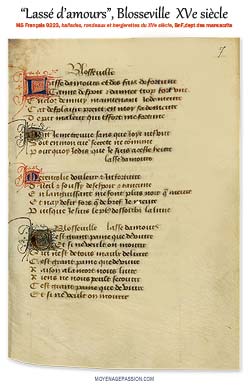

u XVe siècle, les nobles défilent à la cour de Charles d’Orléans et on s’y adonne à la poésie, encouragé par les goûts et le talent du prince lettré. Revenu de longues années de capture en Angleterre, ce dernier y avait eu le temps de se consacrer longuement à la poésie et aux lettres. On se souvient, en effet, que la bataille désastreuse d’Azincourt lui avait coûté 25 ans de sa liberté.

u XVe siècle, les nobles défilent à la cour de Charles d’Orléans et on s’y adonne à la poésie, encouragé par les goûts et le talent du prince lettré. Revenu de longues années de capture en Angleterre, ce dernier y avait eu le temps de se consacrer longuement à la poésie et aux lettres. On se souvient, en effet, que la bataille désastreuse d’Azincourt lui avait coûté 25 ans de sa liberté.