Sujet : vieux-français, poésie médiévale, poésie courtoise, amour courtois, trouvères, troubadours, langue d’oïl

Période : Moyen-âge central XIIIe siècle.

Auteur : anonyme

Titre : Salut d’amour, Douce Dame salut vous mande

Ouvrage : Jongleurs & Trouvères, Achille Jubinal, 1835.

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous repartons au XIIIe siècle et dans la France des trouvères pour y découvrir une rare pièce d’amour courtois. L’auteur nous est demeuré anonyme mais nous la disons rare parce qu’assez peu de traces écrites nous sont parvenues de ce genre poétique éphémère du Moyen Âge central appelé les « Saluts d’amour ».

Les saluts d’amour des troubadours aux trouvères

Les saluts d’amour forment un genre de pièces courtoises à part dans la littérature médiévale des XIIe au XIVe siècles. Le fine amant y salue généralement la dame de son cœur et loue ses qualités. Le plus souvent, ces pièces sont aussi tournées de façon à appeler une réponse de la dame en question.

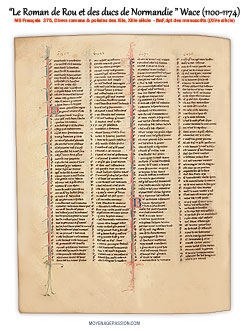

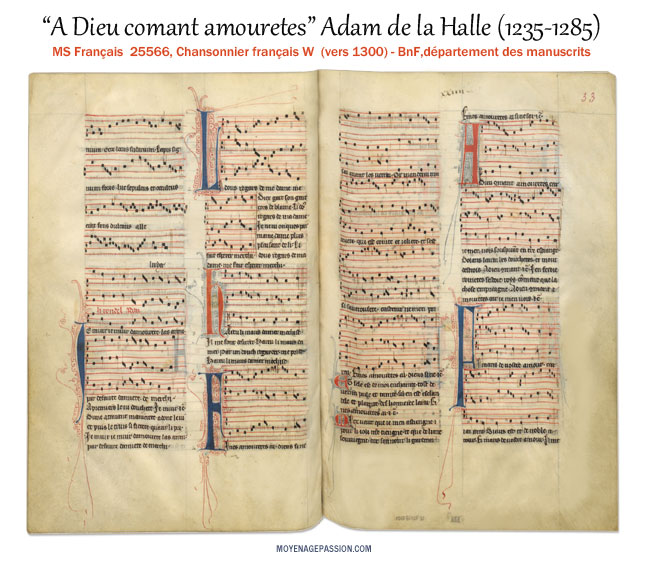

On trouve l’origine de ces poésies courtoises dans la littérature provençale et chez les troubadours. Les plus anciennes qui nous soient parvenues sont, en effet, rédigées en langue d’Oc : Raimbaut III comte d’Orange et Arnaud de Mareuil ont inauguré le genre au XIIe siècle. Le XIIIe siècle assistera à l’émergence de saluts d’amour en langue d’oïl. Comme d’autres formes issues de l’art des troubadours du sud de France, les trouvères s’en sont donc vraisemblablement inspirés pour en composer à leur tour. C’est le cas de celui que nous vous présentons aujourd’hui puisqu’il est en langue d’oïl.

Les saluts d’amour dans la poésie médiévale

Les Saluts d’Amour étaient-ils très répandus ? Peu de pièces de ce type nous sont parvenues (7 du côté des troubadours occitans et provençaux pour 12 en langue d’oïl en provenance des trouvères) mais il est possible qu’ils aient circulés oralement et que les traces écrites ne reflètent pas leur popularité d’alors. Ce fut, à tout le moins, l’avis du philologue Paul Meyer qui, dans le courant du XIXe siècle, mentionnait aussi la présence d’allusions à ces pièces amoureuses dans d’autres documents (1).

Si certaines de ces poésies courtoises médiévales se sont peut-être perdues en route, il faut constater que le salut d’amour est tombé assez vite en désuétude puisqu’on ne les retrouvent plus, dans leur forme originale, après le XIIIe et les débuts du XIVe siècle.

Des pièces trempées d’amour courtois

Déclarations amoureuses ou même encore quelquefois, évocations de la douleur de la séparation et de l’éloignement, les saluts d’amour restent trempés de lyrique courtoise. Dans la pièce du jour, datée du XIIIe siècle, on retrouvera d’ailleurs tous les codes habituels de l’amour courtois.

Le loyal amant y remet sa vie entre les mains de la dame convoitée. Il louera ses grandes qualités et sa beauté et la suppliera de céder à ses avances. Les médisants trouveront aussi bonne place dans ce salut d’amour. C’est un autre classique de la lyrique courtoise. Les méchants, les jaloux et les persifleurs œuvrent, sans relâche, dans l’ombre des amants pour contrecarrer leurs plans et mettre en péril leur idylle ; quand l’amour courtois est sur le point de naître ou de s’épanouir calomnies, médisances et complots ne sont jamais bien loin (voir, par exemple, cette chanson médiévale de Gace Brûlé) .

Aux sources médiévales de la poésie du jour

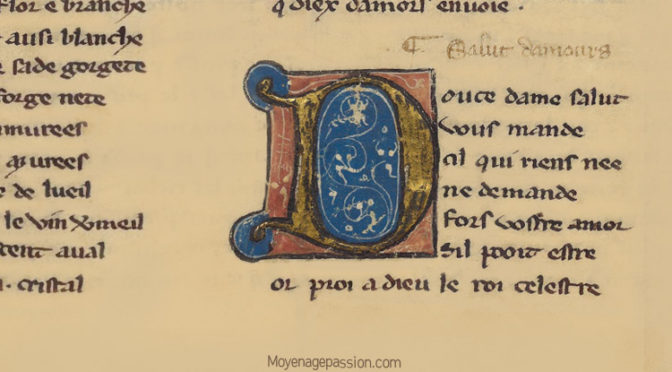

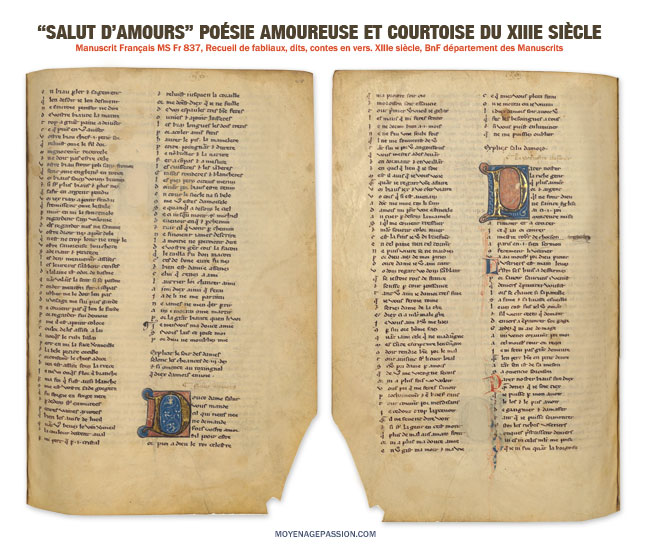

Pour ce qui est des sources médiévales de ce salut d’amour, nous vous renvoyons au manuscrit ms Français 837 conservé à la BnF. Ce riche recueil de textes du XIIIe siècle contient de nombreux fabliaux, dits, contes et poésies diverses.

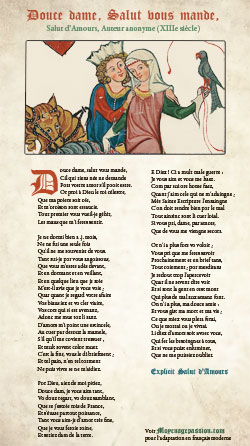

Plus près de nous, on peut retrouver cette poésie médiévale en graphie moderne dans un ouvrage du médiéviste et chartiste Achille Jubinal : Jongleurs & Trouvères, d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, 1835.

« Douce Dame Salut vous mande »,

un Salut d’Amours en langue d’oïl

NB : quelques clés de vocabulaire devraient vous aider à percer les mystères de cette poésie courtoise. Dans son ensemble, elle demeure, vous le verrez, relativement intelligible.

Douce dame, salut vous mande,

Cil qui riens née ne demande

Fors vostre amor s’il pooit estre.

Or proi à Dieu le roi célestre,

Que ma poiere soit oïe,

Et M’oroison sont essaucie.

Tout premier vous vueil-je géhir,

Les maus que m’i fetes sentir.

Je ne dormi bien a .j. mois,

Ne ne fui une seule fois

Qu’il ne me souvenist de vous.

Tant sui-je por vous angoissous,

Que vous m’estes adès (sans cesse) devant,

Et en dormant et en veillant,

Et en quelque lieu que je soie

M’est-il avis que je vous voie ;

Quar quant je regard votre afaire (votre personne, vos manières)

Vos biaus iex et vo cler viaire,

Vos cors qui si est avenanz,

Adonc me mue toz li sanz.

D’amors m’i point une estincele,

Au cuer par desouz la mamele,

S’il qu’il me covient tressuer (je suis en nage),

Et mult sovent color muer.

C’est la fins, vous le di briefment ;

Et tel pain, n’en tel torment

Ne puis vivre se ne m’aidiez.

Por Dieu, aiez de moi pitiez,

Douce dame, je vous aim tant,

Vo douz regart, vo douz samblant,

Que se j’estoie rois de France,

Et s’éusse partout poissance,

Tant vous aim-je d’amor très fine,

Que je vous feroie roine,

Et seriez dam de la terre.

E Diex ! Ci a mult male guerre :

Je vous aim et vous me haez.

Com par sui ore home faez (ensorcelé),

Quant j’aim cele qui ne m’adaingne (qui me juge indigne d’elle) ;

Mès Sainte Escripture l’ensaingne

C’on doit rendre bien por le mal

Tout ainsinc sont li cuer loial.

Si vous pri, dame, par amors,

Que de vous me viengne secors.

Or n’i a plus fors vo voloir ;

Vous pri que me fetes savoir

Prochainement et en brief tans,

Tout coiement ; por mesdisans

Je redout trop l’apercevoir

Quar il ne sevent dire voir

Et si sont la gent en cest mont

Qui plus de mal aux amanz font.

On n’i a plus, ma douce amie :

Et vous gist ma mort et ma vie ;

Ce que miex vous plera ferai,

Ou je morrai ou je vivrai.

Li diex d’amors soit avoec vous,

Qui fet les besoingnes à tous,

Et si vous puist enluminer (illuminer),

Que ne me puissiez oublier.

Explicit Salut d’Amours

(1) voir Le salut d’amour dans les littératures provençales et françaises. Paul Meyer, Bibliothèque de l’École des chartes, 1867.

NB : sur l’image d’en-tête, vous retrouverez les premiers vers de notre poésie courtoise dans le Ms Français 837 de la BnF (XIIIe siècle). Quant à l’enluminure ayant servi à illustrer ce Salut d’Amour dans notre illustration, elle est extraite du très populaire Codex Manesse. Ce manuscrit médiéval allemand magnifiquement enluminé, daté des débuts du XIVe siècle est encore connu sous le nom de manuscrit de Paris. Il reste, à date, l’un des plus important témoignage de la poésie lyrique médiévale allemande.

En vous souhaitant une belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.