Sujet : jacquerie, paysans, révolte paysanne, poésie médiévale, anglo-normand, vieux français, langue d’Oïl, littérature médiévale.

Période : Moyen Âge central, XIIe siècle, an mil

Auteur : Robert Wace

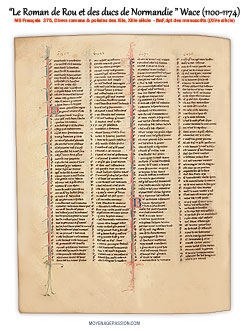

Ouvrage : Roman de Rou et des Ducs de Normandie par Robert Wace, publié pour la première fois par les Manuscrits de France et d’Angleterre. Frédéric Pluquet, 1827 (Edouard Frère Editeur, Rouen).

Bonjour à tous,

ujourd’hui, pour faire écho à la révolte paysanne qui gronde en France et jusqu’aux portes de Bruxelles, nous vous proposons un texte médiéval. Daté de la dernière partie du XIIe siècle, il s’agit d’un extrait du Roman de Rou du poète anglo-normand Wace (ou Gace). Son auteur nous conte comment les serfs et les petites gens des campagnes d’alors se lièrent entre eux contre les seigneurs et les abus du pouvoir en place, dans une tentative d’affranchissement.

On découvrira, au passage, les contraintes que le poète porte aux crédits des travailleurs de la terre de l’an mil. Certes, les temps ont changé mais, à lire Wace, les paysans normands de cette période voyaient déjà peser sur leur dos normes, taxes, bureaucraties et contraintes variées qui résonnent, d’une manière particulière, dans le contexte actuel. Vous en jugerez.

Naissance d’une révolte paysanne en l’an mil

Rédigé par Wace autour de 1160-1170, le Roman de Rou et des ducs de Normandie est une chronique historique en vers qui reprend l’histoire et la génèse du duché de Normandie depuis Rollon et l’épopée viking. L’attribution de la totalité de cette œuvre à Wace a été contestée depuis par certains érudits.

On trouve notre extrait du jour souvent cité dans les manuels historiques et littéraires, sans doute parce qu’il est assez représentatif des premiers tentatives d’affranchissement des serfs. Les abus et les contraintes que leur faisaient peser le pouvoir des seigneurs et des nobles d’alors y sont aussi dépeints de manière assez explicite par Wace. C’est un détail linguistique mais il semble également que cette pièce voit la notion de « bocage » apparaître pour la première fois en littérature française médiévale.

Aux sources médiévales du Roman de Rou

Vous pourrez retrouver le Roman de Rou de Wace dans un certain nombre de manuscrits médiévaux conservés à la BnF ou même encore à la British Library. Pour l’extrait du jour, nous avons choisi le manuscrit ms Français 375 de la BnF. Cet ouvrage consultable sur Gallica présente un ensemble de poésies, de pièces littéraires et de romans divers datés des XIIe au XIIIe siècles. Ce manuscrit ancien est lui-même daté de la fin du XIIIe et des débuts du XIVe siècle.

Pour situer historiquement cet extrait du Roman de Rou, nous sommes sous le règne naissant de Richard II de Normandie, entre la toute fin du Xe siècle et le début du XIe siècle. Wace nous la raconte donc un peu moins d’un siècle plus tard.

La Jacquerie des paysans normands

N’aveit encore guere regné

Ne guaires n’aveit duc esté

Quant el païs surst une guerre

Ki dut grand mal faire en la terre.

Li païsan e li vilain

Cil del boscage et cil del plain,

Ne sai par kel entichement

Ne ki les mut premierement

Par vinz, par trentaines, par cenz

Unt tenu plusurs parlemen

Tel parole vunt conseilant

S’il la poent metre en avant

Que il la puissent a chief traire.

Ki as plus hauz faire cuntraire

Privéement ont porparlè

E plusurs l’ont entre els juré

Ke jamez, par lur volonté,

N’arunt seingnur ne avoé.

Seingnur ne lur font se mal nun ;

Ne poent aveir od els raisun,

Ne lur gaainz, ne lur laburs ;

Chescun jur vunt a grant dolurs.

En peine sunt e en hahan

Antan fu mal e pis awan

Tote jur sunt lur bestes prises

Pur aïes e pur servises.

Tant i a plaints e quereles

E custummes viez e nuveles

Ne poent une hure aveir pais

Tut jur sunt sumuns as plais :

Plaiz de forez, plaiz de moneies

Plaiz de purprises, plaiz de veies,

Plaiz de biés fair, plaiz de moutes,

Plaiz de defautes, plaiz de toutes.

Plaiz d’aquaiz, plaiz de graveries,

Plaiz de medlées, plaiz d’aïes.

Tant i a prevoz e bedeaus

E tanz bailiz, vielz e nuvels,

No poent avier pais une hure :

Tantes choses lur mettent sure

Dunt ne se poent derainier !

Chascun vult aveir sun lueier

A force funt lur aveir prendre :

Tenir ne s’osent ne defendre.

No poent mie issi guarir :

Terre lur estuvra guerpir.

Ne puent aveil nul guarant

Ne vers seignur ne vers serjant :

Ne lur tiennent nu cuvenant.

« Fiz a putain, dient auquant.

Pur kei nus laissum damagier !

Metum nus fors de lor dangier ;

Nus sumes homes cum il sunt,

Tex membres avum cum il unt,

Et altresi grans cors avum,

Et altretant sofrir poum.

Ne nus faut fors cuer sulement ;

Alium nus par serement,

Nos aveir e nus defendum,

E tuit ensemble nus tenum.

Es nus voilent guerreier,

Bien avum, contre un chevalier,

Trente u quarante païsanz

Maniables e cumbatans. «

Roman de Rou et des Ducs de Normandie, Wace

(chap 1, vers 815 à 880, op cité)

Traduction en français actuel

NB : l’anglo-normand reste une langue relativement difficile à percer avec un simple bagage en français moderne. Nous vous proposons donc une traduction de cet extrait. Pour la suite, vous pouvez vous reporter au Roman de Rou (opus cité) ou encore à l’article de Louis René et Michel de Boüard (1).

Il n’avait encore guère régné

Et n’était duc que depuis peu

Quand au pays survint une guerre

Qui fit grand mal à la terre.

Les paysans et les vilains

Ceux du bocage (des bois) comme ceux de plaines

Je ne sais sous quelle impulsion

Ni qui les y poussa en premier lieu

Par vingt, par trentaine et par cent

Ont tenu plusieurs assemblées

Ils y délibèrent d’un projet,

Qui, s’ils pouvaient le mener bien

Et le réaliser,

Pourrait contrarier de nombreuses personnes en haut lieu.

En privé, ils ont convenu

Et se sont jurés entre eux

Que jamais, de leur propre volonté,

Ils n’auraient seigneur, ni avoué (protecteur noble, représentant généralement les abbayes et églises).

Les seigneurs ne leur causent que du mal

Les paysans ne peuvent s’en sortir

Ni par leurs gains, ni par leur labeur.

A chaque jour, vient son lot de souffrances,

Ils triment et ahanent sans trêve

Si naguère fut mal, c’est pire à présent.

Chaque jour, ils voient leurs bêtes prises,

Pour des aides ou pour des services.

On les afflige de tant de plaintes et de querelles

de tant de coutumes vieilles et anciennes

Qu’ils ne connaissent jamais de trêve.

Chaque jour, on leur fait des procès :

Procès de forêts, procès de monnaies

Procès à propos des voies ou des chemins

Procès de biefs (usage des cours d’eau) ou de droit de mouture,

Procès pour défaut, procès de saisie

Procès pour service de guet, procès pour les corvées

Procès pour des altercations, procès pour des aides…

Il y a tant de prévôts et d’huissiers,

Tant de baillis, anciens et nouveaux

Qu’on ne leur laisse aucun répit.

On les charge de tant de griefs,

Qu’ils ne peuvent s’en disculper.

Chacun veut prélever son loyer sur leur dos,

On leur prend leurs avoirs de force

Et les paysans n’osent résister, ni se liguer contre cela,

De sorte qu’ils ne pourront jamais s’en sortir.

Il ne leur restera qu’à déserter le pays.

Impossible de trouver un protecteur

Ni du côté du seigneur, ni vers son sergent

qui ne respectent jamais leur parole.

« Fils de p…, disent certains,

Pourquoi nous laissons-nous malmener ?

Mettons nous hors de leur portée,

Nous sommes des hommes tout comme eux

Comme eux, nous avons des bras et des jambes

Comme les leurs, nos corps sont robustes

Et nous pouvons résister tout autant qu’eux.

Il ne nous manque que du cœur au ventre.

Faisons un serment d’alliance,

Défendons nous et nos avoirs,

Et tous ensemble soutenons-nous.

Et s’ils veulent nous faire la guerre

Nous avons bien, contre un chevalier

Trente ou quarante paysans,

vaillants, solides et combattants.

Une répression dans le sang et la violence

L’épisode de cette première jacquerie, comme beaucoup d’autres, fut réprimé dans la violence et par le fer, au détriment de toute justice. Les actions sanglantes furent menées de la main de Raoul comte d’Evreux, agissant pour le duc de Normandie alors tout jeune. Le nom de ce dernier ne fut pas entaché semble-t-il, de cette répression qui étouffa la révolte paysanne dans l’œuf. On le nomma, en effet, plus tard « Richard le bon ».

Au XIXe siècle, Eugène Bonnemère, historien et auteur de l’Histoire des paysans (1) parle de tortures effroyables, de mains tranchées et d’yeux arrachés, etc… (toutes proportions gardées, cela pourrait rappeler des souvenirs pas si lointains à certains gilets jaunes ). Selon l’auteur du XIXe siècle, le comte d’Evreux ne s’arrêta pas là. Plomb fondu et empalement vinrent se joindre à la répression mais il prit bien soin de renvoyer chez eux certains émissaires éborgnés et diminués afin qu’ils dissuadent les autres serfs de rêver de liberté.

Fort heureusement, la Ve république n’est pas encore allée jusque là avec nos agriculteurs même si le positionnement dissuasif et malencontreux de quelques engins blindés aux abords du marché de Rungis avait pu faire craindre la pire des escalades. De leur côté, les paysans sont restés pacifiques dans leurs manifestations. Ils ont aussi démontré qu’ils savaient jouer les blocus à distance, en évitant les affrontements directs trop près de la capitale.

Psautier de la reine Mary, Ms. Royal 2. B. VII, British Library, XIVe siècle.

Vers une asphyxie de la France rurale et agricole

Pour rester encore un peu sur l’actualité, le contexte n’est, bien sûr, pas le même que celui de notre extrait. Nous sommes à plus de huit siècles du roman de Wace. Pourtant, certains rapprochements ne peuvent s’empêcher de venir à l’esprit. Asphyxiés, nombre de nos paysans ne vivent plus qu’à grand peine de leur labeur. On ne compte plus le nombre d’exploitations qui se voient contraintes de mettre la clef sous la porte ou d’agriculteurs qui mettent fin à leur jour.

Incohérences technocratiques, injonctions de productivité dans un océan de normes, politique de prix sans cesse révisée à la baisse et rentabilité nulle, les lois de la grande distribution comme la mondialisation font mal et la bureaucratie en rajoute. Dans ce contexte, le nombre d’heures de labeur abattues ne suffit pas à combler le fossé et dans le monde paysan, on s’use souvent sans trêve, pour bien peu.

Ajoutons à cela une politique européenne qui laisse entrer, par la grande porte, des marchandises à prix cassés, en provenance de pays non soumis aux règles drastiques imposées à nos agriculteurs. La logique d’un marché à 27 pays avec d’énormes disparités économiques entre eux battait déjà de l’aile mais l’ouverture à tous les vents fait craindre le pire. Tout cela commence à faire beaucoup et on comprend la réaction du monde agricole et de nos paysans d’autant qu’au delà de leur seule condition, la souveraineté alimentaire reste au centre du débat.

A propos des jacqueries et des révoltes paysannes, voir aussi :

- La complainte du pauvre commun et des laboureurs de France (1)

- La complainte du pauvre commun et des laboureurs de France (2)

- La complainte du pauvre commun et des laboureurs de France (3)

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric Effe

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Notes

(1) La Normandie Ducale dans l’œuvre de Wace, Supplément aux annales de Normandie, Louis René, de Boüard Michel. (1951).

(2) Histoire des paysans depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours, Tome 1, Eugène Bonnemère, Edition F Chamerot, Paris (1856)

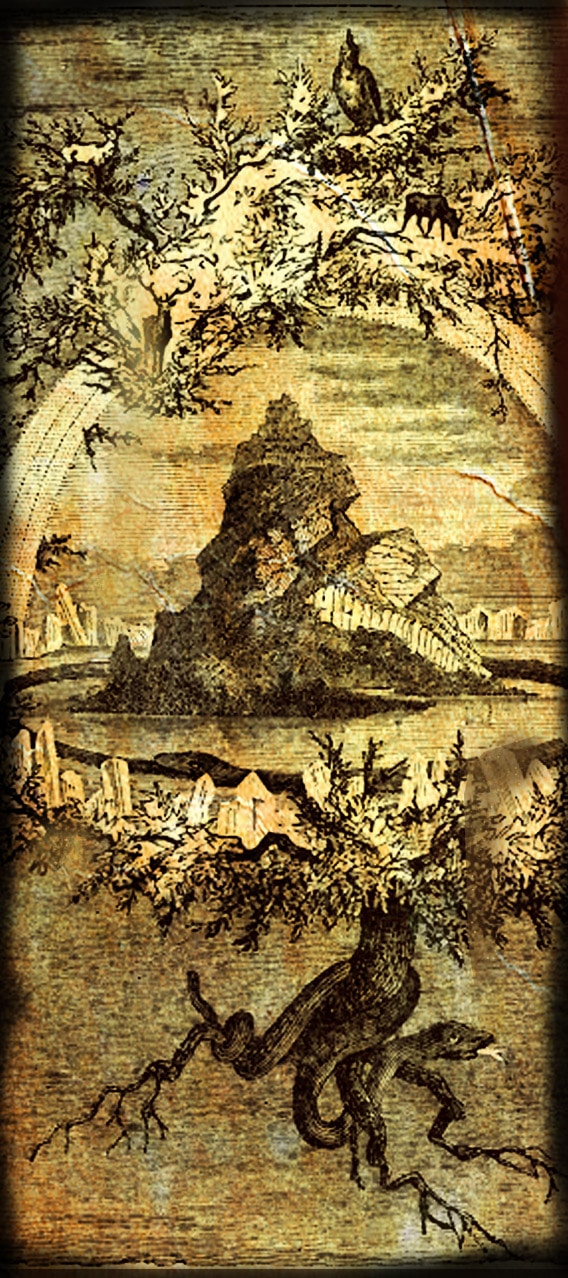

NB : Sur l’image d’entête vous retrouverez la page de garde du Roman de Rou dans la Ms Français 375 de la BnF

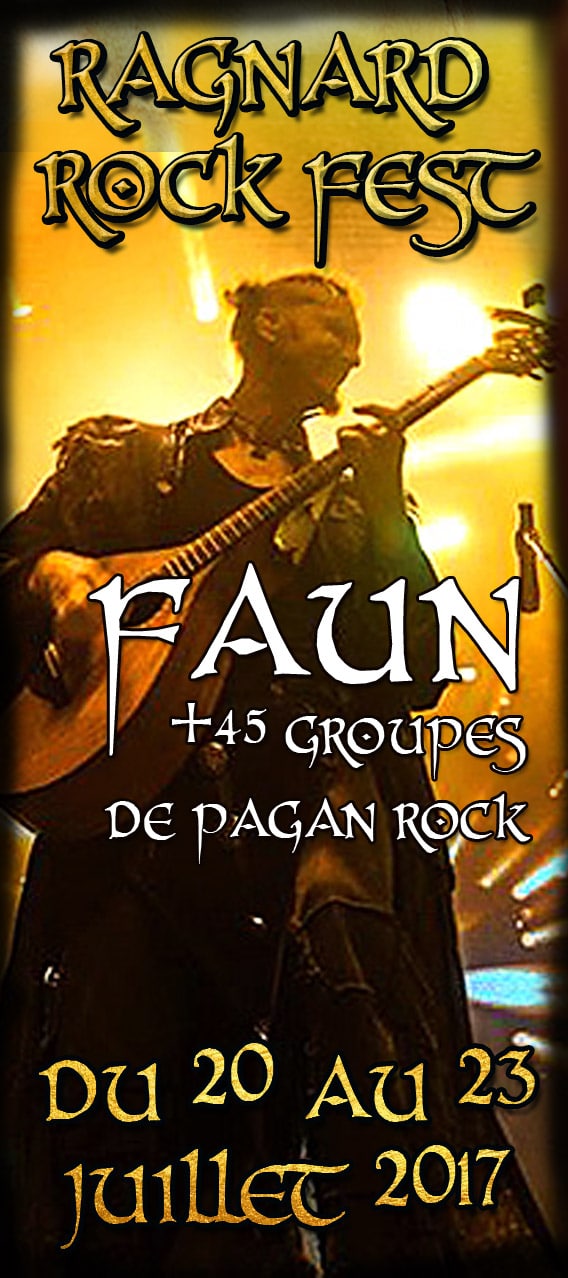

uste un petit rappel pour ceux qui auraient manqué l’article et qui se trouveraient en Rhône-Alpes dans les jours qui viennent : le festival Ragnard-Rock 2017 est sur le point d’ouvrir ses portes.

uste un petit rappel pour ceux qui auraient manqué l’article et qui se trouveraient en Rhône-Alpes dans les jours qui viennent : le festival Ragnard-Rock 2017 est sur le point d’ouvrir ses portes.

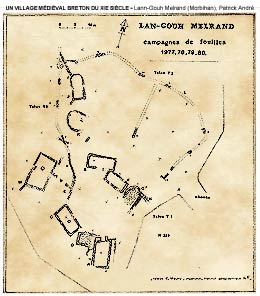

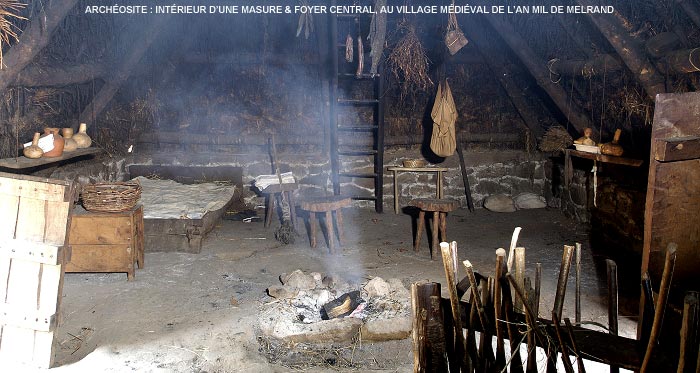

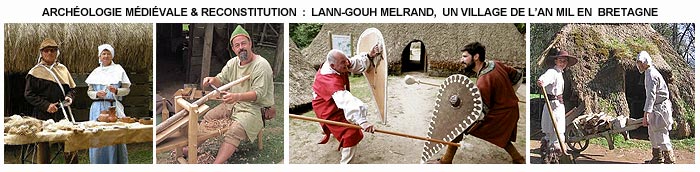

Sujet : motte castrale, motte féodale, monde médiéval, monde féodal, châteaux à motte, château fort, reconstitution historique

Sujet : motte castrale, motte féodale, monde médiéval, monde féodal, châteaux à motte, château fort, reconstitution historique ous faisons un petit post aujourd’hui pour publier en un seul article, les liens vers les trois vidéo-épisodes réalisés sur le thème des châteaux forts de terre et de bois que sont les mottes castrales. Si vous avez manqué les articles précédents sur la question, dans ces vidéos documentaires, nous abordons de manière ludique mais sourcée et réaliste, l’histoire de ces installations féodales et défensives, en nous appuyant sur ce que l’Histoire autant que l’archéologie médiévale nous en apprend.

ous faisons un petit post aujourd’hui pour publier en un seul article, les liens vers les trois vidéo-épisodes réalisés sur le thème des châteaux forts de terre et de bois que sont les mottes castrales. Si vous avez manqué les articles précédents sur la question, dans ces vidéos documentaires, nous abordons de manière ludique mais sourcée et réaliste, l’histoire de ces installations féodales et défensives, en nous appuyant sur ce que l’Histoire autant que l’archéologie médiévale nous en apprend.