Période : moyen-âge tardif, bas moyen-âge.

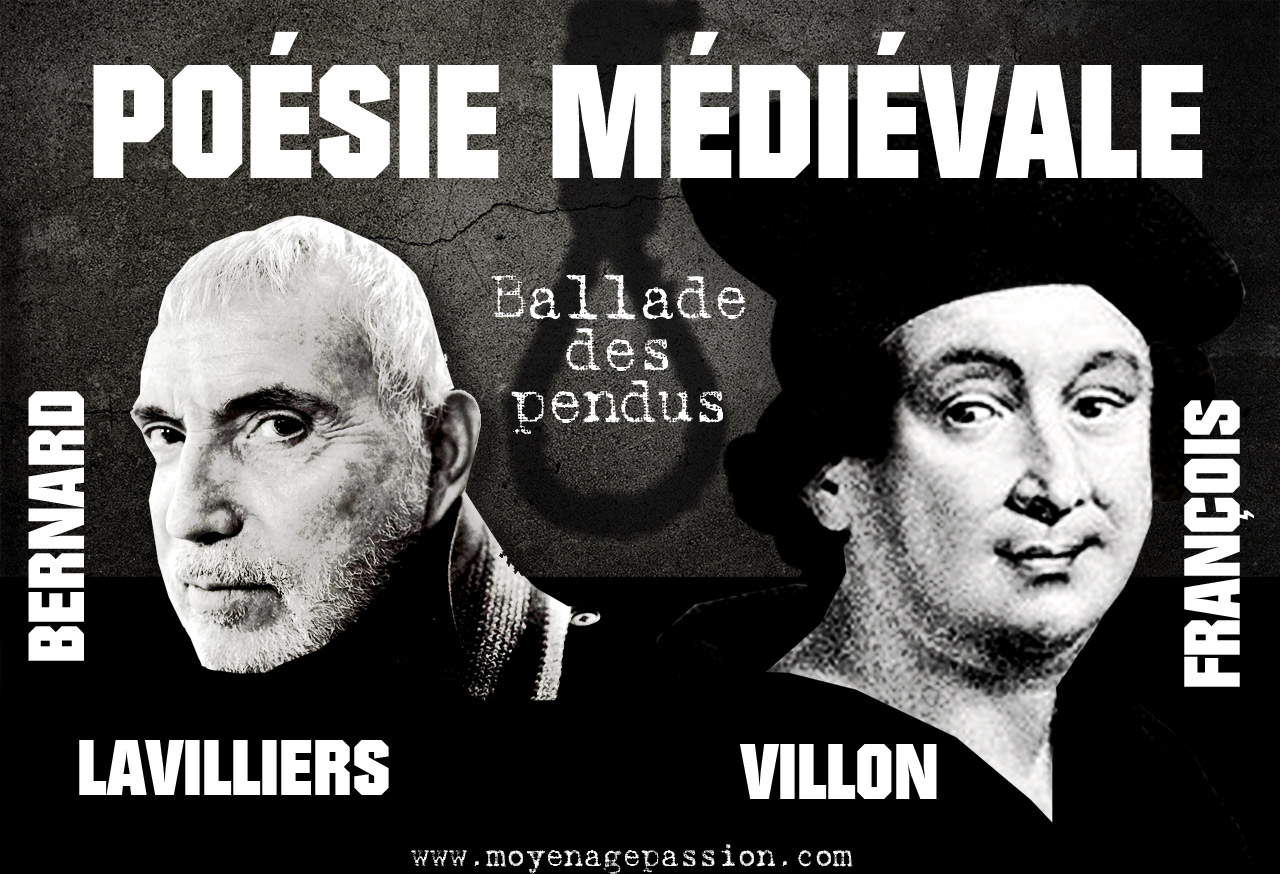

Auteur : François Villon (1431-1463)

Titre : Epitaphe à Villon, Ballade des pendus

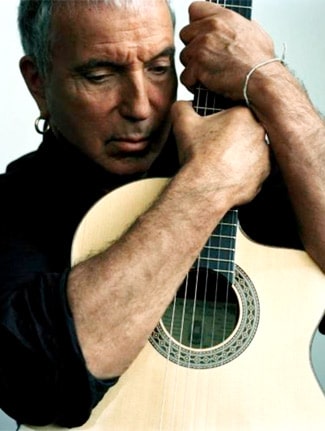

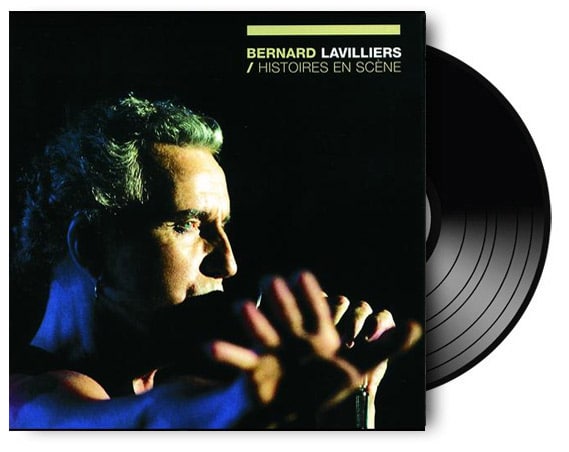

Interprète : Bernard Lavilliers

Album : Histoires en scène (2000)

Bonjour à tous,

Qui, mieux que lui, qui a chanté les prisons, Betty, le Ghetto, le banditisme, et encore la complainte des ouvriers aux mains d’or pouvait, sans crainte, s’approcher de Villon et de son épitaphe? Je vous laisse en juger. En tout cas, moi je trouve qu’il passe extrêmement bien même si, pour mettre un petit bémol sur son introduction, le clergé n’était sans doute pas le seul pouvoir à régner sous Louis XI.

De fait, du moyen-âge central au moyen-âge tardif, le jeu politique et coercitif se jouait sans doute, de manière plus subtile, entre les mains du pouvoir régalien, celles du pouvoir féodal encore présent durant ce XVe siècle et celles de l’église et du clergé. Dans le contexte, le règne de Louis XI est même plutôt une période où la royauté s’affirme, dans la lignée d’un mouvement amorcè sous Philippe-Auguste et poursuivi depuis, comme un pouvoir avec lequel il faut compter. Le souverain s’appuiera sur le petit peuple pour oeuvrer contre les feudataires dans le sens de la centralisation et, dans un autre registre, il défendra aussi les

Sans relation avec l’affaire dauphinoise, Louis XI fera encore longtemps emprisonné le cardinal Jean de la Balue pour trahison et le pape devra même intervenir pour que l’homme échappe de peu à l’exécution.

Pour le reste, si vous vous souvenez, nous avions déjà parlé un peu de Louis XI, à l’occasion d’un article sur le poète Théodore de Banville qui lui avait dédié ce verger du roi Louis constellé de pendus. Après avoir connu une réputation de roi tyrannique et sanguinaire que lui avaient fait certains de ses contemporains, il a, depuis, été quelque peu réhabilité par les historiens, au moins dans le rôle politique qu’il a joué pour la France.

Du reste, comme c’est par la grâce de ce roi que François Villon sera libéré du joug de sa prison de Meung-sur-Loire, dans laquelle il aurait certainement fini par périr, sans Louis XI, le grand maître de poésie médiévale n’aurait sans doute jamais pu léguer à la postérité son grand testament. Alors, même si de son vivant, ce dernier a sans doute mieux connu le règne de Charles VII que celui de Louis XI, et au moins pour cela, moi je dis: « Vive le Roé! »

Quoiqu’il en soit, place à un grand artiste! Bernard Lavilliers, sa voix unique et la belle poésie de Villon.

En vous souhaitant une belle journée!

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Sujet : Humour médiéval, amour courtois, kaamelott, série médiévale humoristique, roi arthur, légendes arthurienne, chevalier de la table ronde, Tristan & Iseut

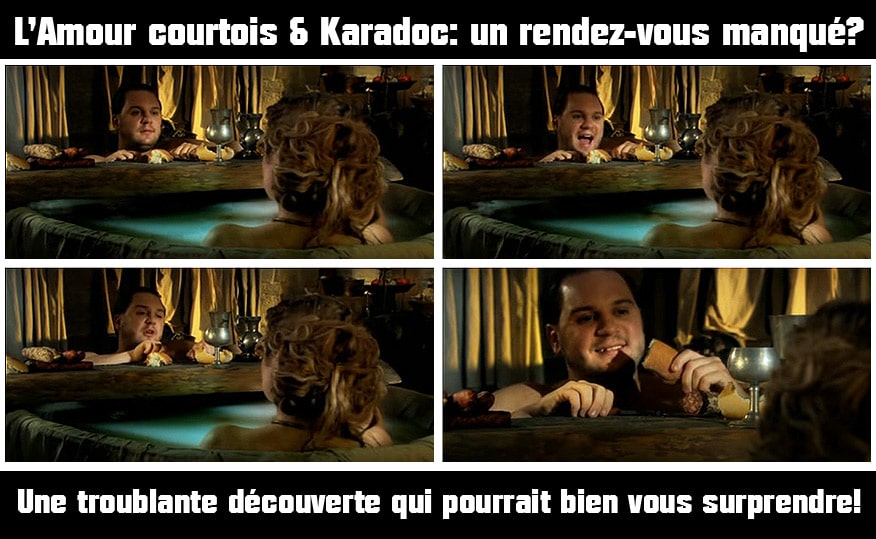

Sujet : Humour médiéval, amour courtois, kaamelott, série médiévale humoristique, roi arthur, légendes arthurienne, chevalier de la table ronde, Tristan & Iseut ui aurait pu penser, qu’à travers les siècles et les siècles, un des héros à l’origine de l’Amour courtois, le légendaire Tristan se trouverait comme héritier celui que l’on pourrait qualifier, sans exagérer, d’antithèse absolue de cette forme littéraire et hautement sophistiquée de sentiment amoureux? Et bien, aujourd’hui, nous vous apportons pourtant la preuve en images d’une parenté entre les deux personnages, à tout le moins dans leurs habitudes de bain, même si le mot « habitude de bain » est peut-être un peu enlevé concernant le personnage de Karadoc, personnifié par Jean-Christophe Hembert dans la série Kaamelott dirigée et écrite par Alexandre Astier.

ui aurait pu penser, qu’à travers les siècles et les siècles, un des héros à l’origine de l’Amour courtois, le légendaire Tristan se trouverait comme héritier celui que l’on pourrait qualifier, sans exagérer, d’antithèse absolue de cette forme littéraire et hautement sophistiquée de sentiment amoureux? Et bien, aujourd’hui, nous vous apportons pourtant la preuve en images d’une parenté entre les deux personnages, à tout le moins dans leurs habitudes de bain, même si le mot « habitude de bain » est peut-être un peu enlevé concernant le personnage de Karadoc, personnifié par Jean-Christophe Hembert dans la série Kaamelott dirigée et écrite par Alexandre Astier.

Le non moins légendaire Karadoc

Le non moins légendaire Karadoc

lors, Tristan avait-il du Karadoc, ou n’est-ce pas plutôt Karadoc qui aurait du Tristan? Bon, nous nous avançons peut-être un peu vite, mais au delà du bain et même si les deux dames sont blondes dans les deux extraits, il semble bien que les points communs doivent s’arrêter là,

lors, Tristan avait-il du Karadoc, ou n’est-ce pas plutôt Karadoc qui aurait du Tristan? Bon, nous nous avançons peut-être un peu vite, mais au delà du bain et même si les deux dames sont blondes dans les deux extraits, il semble bien que les points communs doivent s’arrêter là,

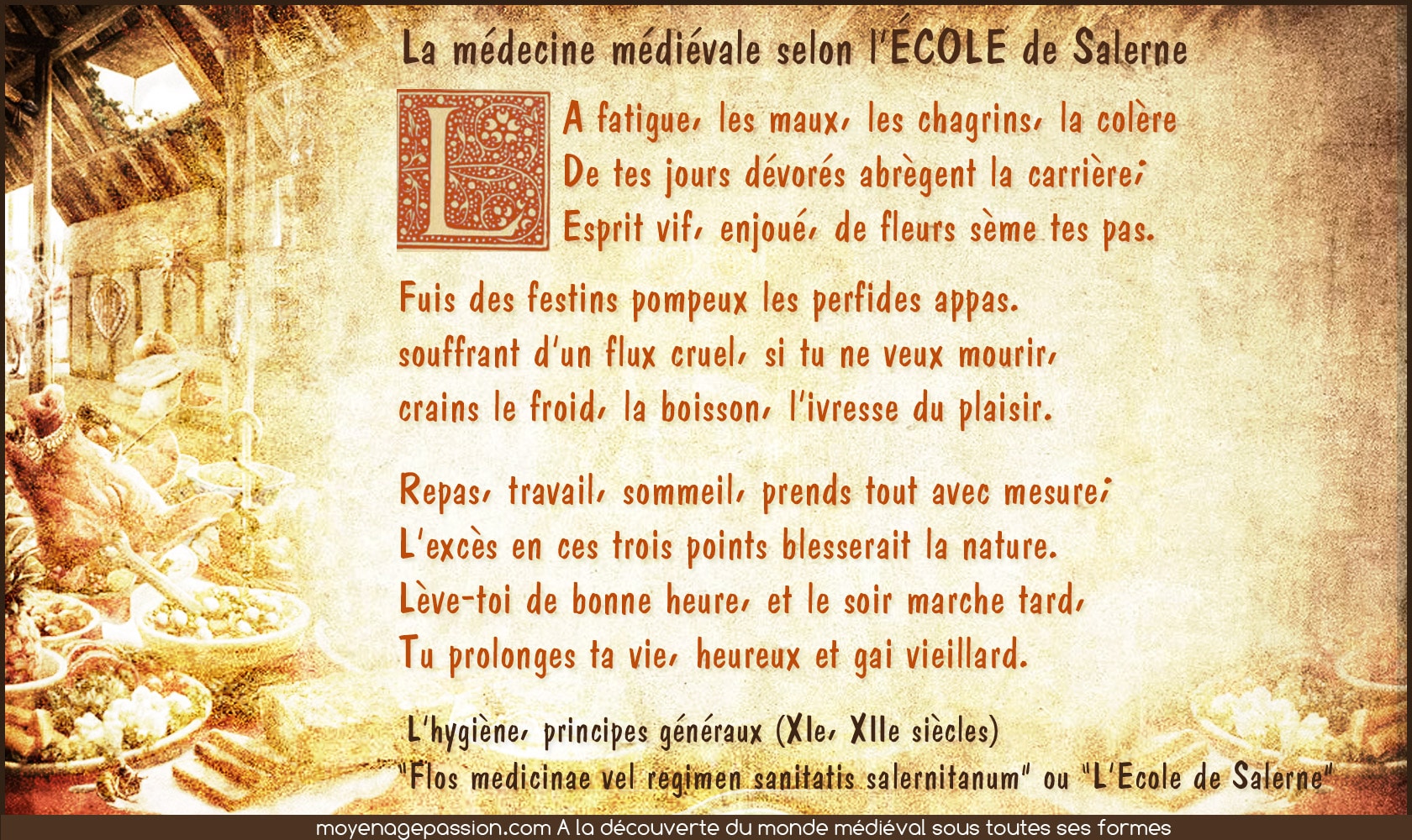

Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, Europe médiévale, moyen-âge, ouvrage, manuscrit ancien.

Sujet : médecine, citations médiévales, école de Salerne, Europe médiévale, moyen-âge, ouvrage, manuscrit ancien.

ous poursuivons avec

ous poursuivons avec  doute, peu de médecins modernes pour la désavouer.

doute, peu de médecins modernes pour la désavouer.

e vois avouer avoir découvert récemment cette excellente chaîne youtube et le projet qu’elle porte et je vous la conseille vivement, si vous aimez les musiques anciennes, antérieures au XIXe siècle.

e vois avouer avoir découvert récemment cette excellente chaîne youtube et le projet qu’elle porte et je vous la conseille vivement, si vous aimez les musiques anciennes, antérieures au XIXe siècle.

n pari d’ouverture et d’excellence, la passion et le sens du partage, auxquels il faut ajouter, bien sûr, un répertoire qui s’aventure sur le terrain des musiques anciennes, et, en l’occurrence médiévales, il n’en fallait guère plus pour que nous réservions, ici, une juste place à l’ensemble Voices of Music. Comme vous pourrez en juger avec la pièce du jour, les musiciens sont talentueux et la qualité des enregistrements exceptionnels sur leur chaîne youtube. N’ayant pas la possibilité d’aller les entendre à San Francisco qui reste tout de même leur ville de prédilection pour les concerts, cela tombe plutôt bien. Concernant les deux pièces médiévales et musicales du jour, elles sont interprétées par deux pointures dont il faut ici dire un mot :

n pari d’ouverture et d’excellence, la passion et le sens du partage, auxquels il faut ajouter, bien sûr, un répertoire qui s’aventure sur le terrain des musiques anciennes, et, en l’occurrence médiévales, il n’en fallait guère plus pour que nous réservions, ici, une juste place à l’ensemble Voices of Music. Comme vous pourrez en juger avec la pièce du jour, les musiciens sont talentueux et la qualité des enregistrements exceptionnels sur leur chaîne youtube. N’ayant pas la possibilité d’aller les entendre à San Francisco qui reste tout de même leur ville de prédilection pour les concerts, cela tombe plutôt bien. Concernant les deux pièces médiévales et musicales du jour, elles sont interprétées par deux pointures dont il faut ici dire un mot :