Période : moyen-âge tardif

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Il ne scet rien qui ne va hors»

Ouvrage : Oeuvres complètes d’Eustache Deschamps, Gaston Raynaud, Tome VII (1891)

Bonjour à tous,

S’il faut se fier à certains de ses biographes, il serait même encore allé au delà des mers parcourant la Syrie, l’Egypte, visitant Jérusalem et le Caire. Dans ses pérégrinations, il aurait aussi été, quelque temps, esclave des Sarrasins (voir introduction Poésies morales et historiques d’Eustache Deschamps, Georges Adrien Crapelet).

Concernant ces destinations lointaines et si on la prend au pied de la lettre, la ballade « Quand j’ai la terre et mer avironnée » que nous avons déjà présenté ici, semble aussi l’attester :

« Quant j’ay la terre et mer avironnée,

Et visité en chascune partie

Jherusalem, Egipte et Galilée,

Alixandre, Damas et la Surie,

Babiloine, le Caire et Tartarie,

Et touz les pors qui y sont,… »

Comme Eustache Deschamps est un poète « réaliste » attaché aux éléments factuels, on peut supposer, sans en avoir pour autant la moindre confirmation documentaire, qu’il ne fait pas là qu’une simple licence poétique et, au bénéfice du doute, décider de mettre ces voyages à son crédit. C’est en tout cas et semble-t-il une position de principe que nombre de ces biographes ont adoptée.

Il ne scet rien qui ne va hors,

dans le moyen-français d’Eustache

C’est donc une ballade en forme d’invitation au voyage à laquelle nous convie aujourd’hui le poète médiéval. Bien entendu, il le fait avec le tranchant habituel de sa plume et les absences de nuances dans lesquelles son caractère bien trempé l’ont si souvent conduit. Comme c’est aussi ce qui fait son charme, nous ne pouvons totalement l’en blâmer mas de fait, plus qu’une simple « invitation » au voyage, voilà bien plutôt une injonction dans le pur style qui le caractérise.

Ceuls qui ne partent de l’ostel

Sanz aler en divers pais,

Ne scevent la dolour mortel

Dont gens qui vont sont envahis,

Les maulx, les doubtes, les perilz

Des mers, des fleuves et de pas,

Les langaiges qu’om n’entent pas,

La paine et le traveil des corps;

Mais combien qu’om soit de ce las,

Il ne scet rien qui ne va hors.

Car par le monde universel

Qui est des nobles poursuis,

Sont choses a chascun costel* (de tous côtés)

Dont maint seroient esbahis,

De la creance, des habis*, (moeurs)

Des vivres, des divers estas,

Des bestes, des merveilleux cas,

Des poissons, oiseaulx, serpens fors,

Des roches, des plains, des lieux bas:

Il ne scet rien qui ne va hors.

De vir les montaingnes de sel,

Les baings chaux dont maint sont garis,

Le cours desquelz est naturel

Par vaines de soufre tramis,

Les divers fruis, ermines, gris;

Minieres d’or, d’argent a tas,

De fer, d’acier, d’estain verras,

De plomb, cuivre, arain, et alors

A toutes gens dire pourras:

Il ne scet rien qui ne va hors.

L’envoy

Princes, nulz ne sera sutils,

Saiges, courtois ne bien apris,

Tant soit riches, puissans ou fors,

S’en divers voyages n’est mis

En jeunesce pour avoir pris;

Il ne scet rien qui ne va hors.

Une belle journée à tous!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

élèbre ballade d’Eustache Deschamps, la poésie que nous publions aujourd’hui nous conte par la bouche de l’auteur médiéval des ravages de la guerre de cent ans dans la plaine de Champagne. Les batailles ont laissé derrière elles tant de misère et de ruine qu’il faudrait désormais appeler le poète « brûlé Des Champs ».

élèbre ballade d’Eustache Deschamps, la poésie que nous publions aujourd’hui nous conte par la bouche de l’auteur médiéval des ravages de la guerre de cent ans dans la plaine de Champagne. Les batailles ont laissé derrière elles tant de misère et de ruine qu’il faudrait désormais appeler le poète « brûlé Des Champs ».

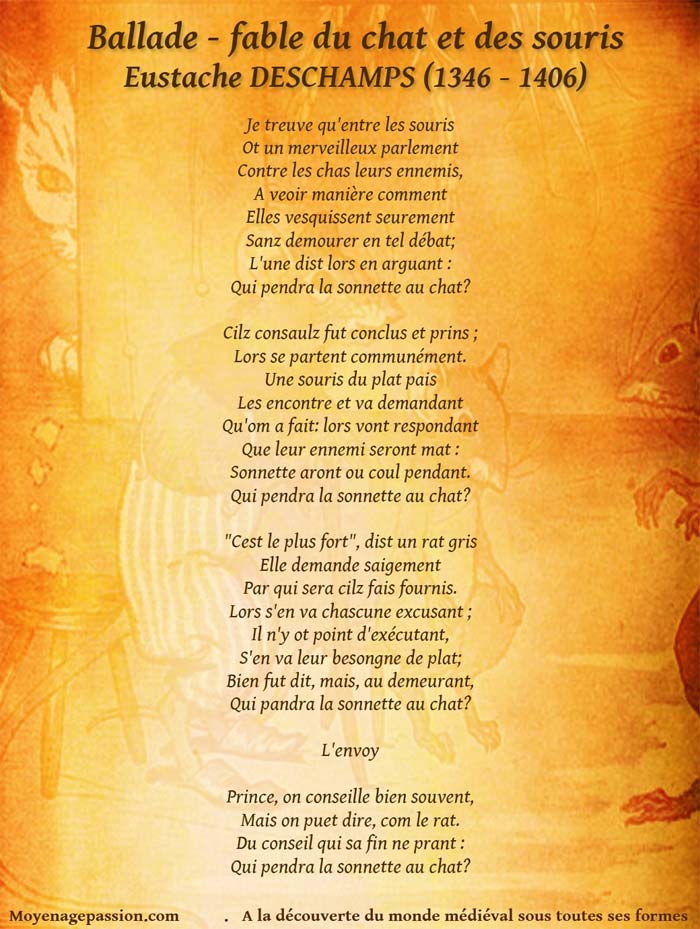

illes d’Esope, écrivain grec des VIIe et VIe siècles avant Jésus-Christ, dont on a fait l’illustre père bien avant La Fontaine, les fables se sont perpétuées avec succès dans la France du moyen-âge central.

illes d’Esope, écrivain grec des VIIe et VIe siècles avant Jésus-Christ, dont on a fait l’illustre père bien avant La Fontaine, les fables se sont perpétuées avec succès dans la France du moyen-âge central.

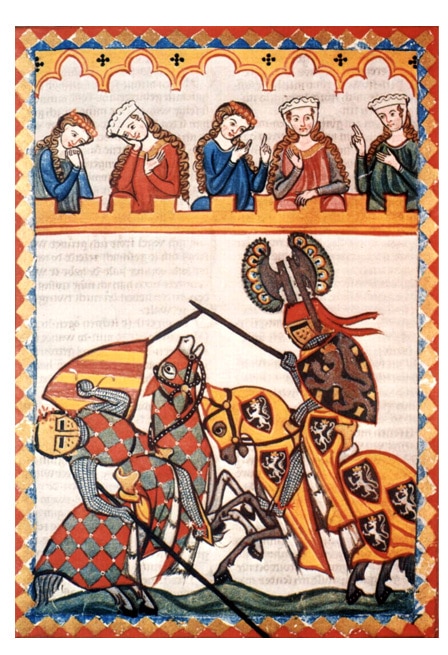

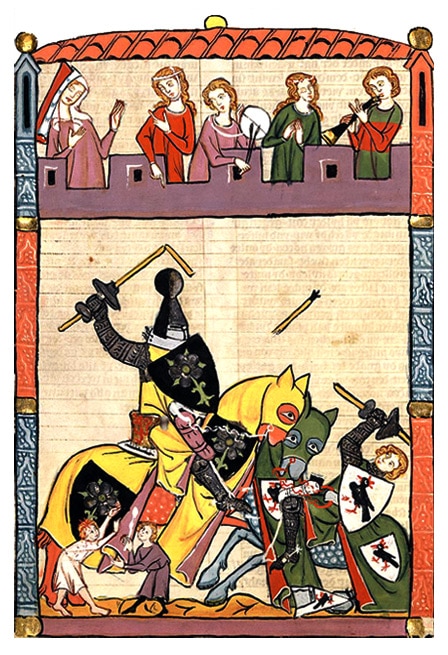

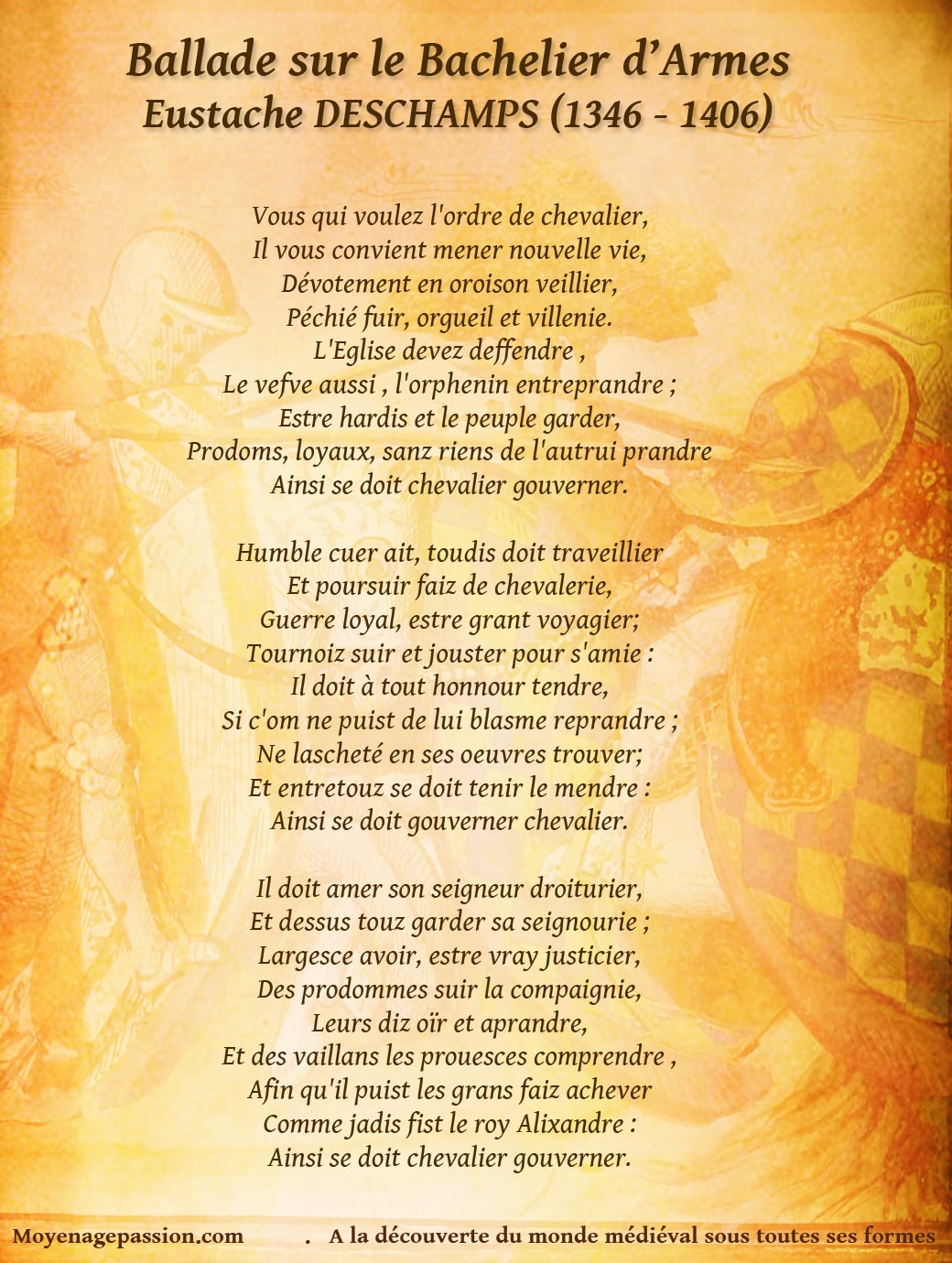

ous publions aujourd’hui, une ballade médiévale d‘Eustache Deschamps à l’attention des jeunes ou futurs chevaliers de son époque. Le poète et Seigneur de Barbonval et bailly de Senlis connait bien lui-même les métiers d’armes, puisqu’il occupa, entre autres fonctions et à un point de sa longue carrière, celle d’écuyer du duc d’Orleans.

ous publions aujourd’hui, une ballade médiévale d‘Eustache Deschamps à l’attention des jeunes ou futurs chevaliers de son époque. Le poète et Seigneur de Barbonval et bailly de Senlis connait bien lui-même les métiers d’armes, puisqu’il occupa, entre autres fonctions et à un point de sa longue carrière, celle d’écuyer du duc d’Orleans.