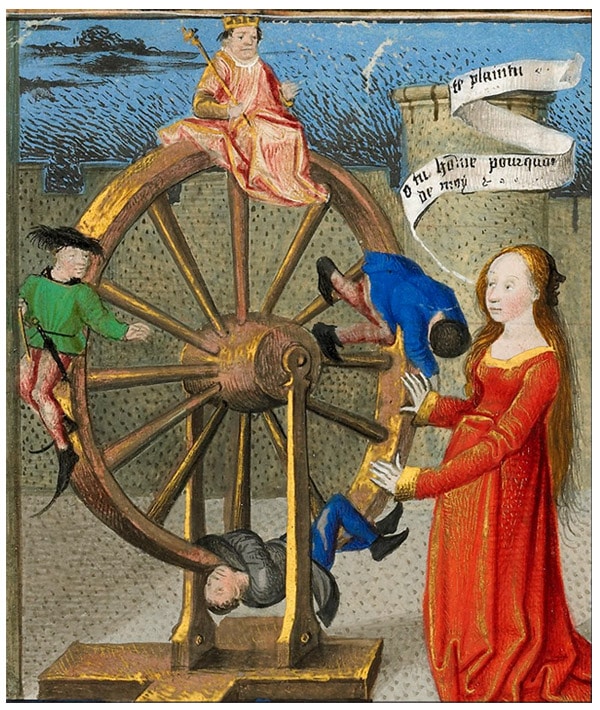

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Thibaut IV de Champagne (1201-1253), Thibaut 1er de Navarre

Titre : « chanson ferai »

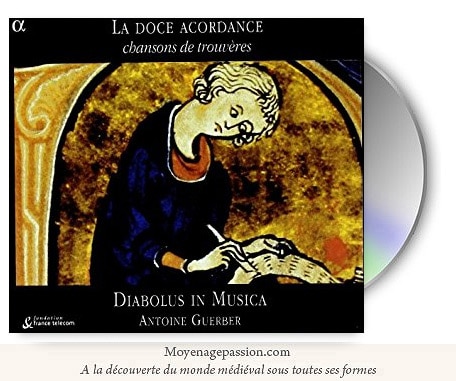

Interprètes : Diabolus in Musica

Album : La Doce Acordance: chansons de trouvères (2005).

Bonjour à tous,

Au vue du nombre de chansons que le roi poète nous a laissé sur le thème de l’Amour courtois, il aimait à l’évidence s’y exercer, comme nombre d’artistes de son temps : la dame est belle, il en est épris et il en souffre. Douleur, affres du doute, elle tient son pauvre coeur « en sa prison » et à sa merci.

Même s’il n’est ni le premier ni le dernier puissant à s’y adonner, avec lui, l’exercice poétique de l’amour courtois peut d’autant plus surprendre que c’est un grand seigneur et même un prétendant au trône et un roi. Il régna plus de cinquante ans, fit les croisades, fut un grand vassal de la couronne, et pourtant, dans sa poésie, nous le retrouvons tout de même très souvent « à nu » et en but à ses « dolentes » passions. Signe du temps, l’Amour élève quand il est courtois. Faut-il donc que Thibaut souffre tant et que la(les) dame(s) qu’il convoite ne cède(nt) pas pour qu’il en ressorte d’autant plus chevaleresque ? N’est-ce là qu’un exercice

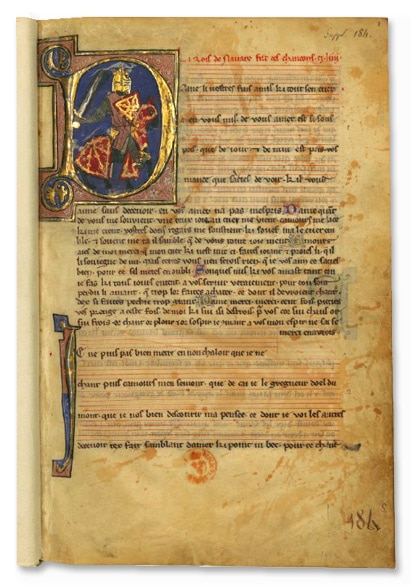

Thibaut de Champagne, roi de Navarre, enluminure du XIIIe siècle, manuscrit Français 12615, Bnf, départements des manuscrits

Par le passé, certains historiens ou chroniqueurs lui ont prêté d’avoir choisi l’illustre Blanche de Castille, épouse de Louis VIII et mère de Saint-Louis, comme témoin et objet de son ardeur poétique. Au vue de son statut et pour que l’amour courtois fonctionne, il lui fallait trouver une dame d’un rang supérieur à lui. De ce point de vue là au moins, choisir la reine de France se serait avéré fonctionnel et puis ne dit-il pas ici : « …la grant biautez (…) Qui seur toutes est la plus desirree » ? Troublant ? ou pas…

Dans sa vie maritale et sentimentale réelle, on le trouvera, au moins dans les faits, lié et même marié à d’autres dames. De fait, l’affaire de cette passion qu’on prêta à Thibaut de Champagne pour la reine Blanche alla si loin que certains le calomnièrent même injustement, à la mort de Louis VIII, en l’accusant d’avoir empoisonné le roi par passion et par amour pour la reine. (voir l’ouvrage Chanson de Thibault IV, comte de champagne et de Brie, roi de Navarre, et l’introduction de Prosper Tarbé, 1851). Quoiqu’il en soit, tout cela ne s’appuyant sur rien de bien concret, on l’a depuis laissé au rang des manipulations politiques ou des conclusions hâtives et sans doute un peu trop « romantiques ». Et si les poésies de Thibaut avaient un véritable objet et si même sa souffrance était peut-être sincère, il est bien difficile d’établir avec certitude quelle(s) dame(s) la lui inspira(rèrent).

« Chanson ferai » par l’ensemble médiéval Diabolus in Musica

« La Doce Acordance » Diabolus in Musica

et les trouvères des XIIe et XIIIe siècles

Nous vous avions déjà présenté cet ensemble médiéval à l’occasion d’un article précédent. Il nous gratifiait alors d’un album autour du compositeur du XVe siècle Guillaume Dufay. L’oeuvre que nous présentons d’eux aujourd’hui est en réalité antérieure et date du tout début de l’année 2005. Elle emprunte au répertoire plus ancien du Moyen Âge et avec l’album intitulé « La Doce Acordance« , la formation Diabolus in Musica se donnait pour objectif de revisiter des chansons et poésies des trouvères des XIIe et XIIIe siècles.

Salué par le Monde le la Musique, ce bel album s’est vu attribuer, peu après sa sortie, 4 étoiles et 5 Diapasons d’or. Il présente dix-sept pièces, certaines de Thibaut de Champagne, d’autres du Châtelain de Coucy ou de Conon de Béthune, entre autres trouvères célèbres, et même certains textes de Chrétien de Troyes. On le trouve encore à la vente en CD, mais il est aussi disponible en version digitalisée et MP3. Voici un lien utile pour l’acquérir sous une forme ou une autre, si le coeur vous en dit : La Doce Acordance; Chansons de trouvères.

Les paroles de la chanson

de Thibaut de Champagne

Concernant la chanson du jour, nous le disions plus haut, c’est une jolie pièce d’amour courtois. Comme dans bien des textes issus de cette poésie, le fond est toujours à peu près le même. Le désir du prétendant reste inassouvi, il ne trouve pas à se poser sur son objet et tout cela donne naissance à un mélange de louanges, d’exaltation et de souffrance. Il faut qu’il en soit ainsi, du reste, puisque s’il se posait sur son objet et se consumait dans l’acte, il n’y aurait pas lieu de brûler du parchemin et, en tout cas, pas de cette manière.

Chançon ferai, que talenz* (envie, désir) m’en est pris,

De la meilleur qui soit en tout le mont.

De la meilleur? Je cuit que j’ai mespris.

S’ele fust teus, se Deus joie me dont,

De moi li fust aucune pitié prise,

Qui sui touz siens et sui a sa devise.

Pitiez de cuer, Deus! que ne s’est assise

En sa biauté ? Dame, qui merci proi*(à qui je demande merci),

Je sent les maus d’amer por vos.

Sentez les vos por moi ?

Douce dame, sanz amor fui jadis,

Quant je choisi vostre gente façon ;

Et quant je vi vostre tres biau cler vis ,

Si me raprist mes cuers autre reson :

De vos amer me semont et justise,

A vos en est a vostre conmandise.

Li cors remaint, qui sent felon juïse*, (jugement)

Se n’en avez merci de vostre gré.

Li douz mal dont j’atent joie

M’ont si grevé

Morz sui, s’ele m’i delaie.

Mult a Amors grant force et grant pouoir,

Qui sanz reson fet choisir a son gré.

Sanz reson ? Deus ! je ne di pas savoir,

Car a mes euz* (yeux) en set mes cuers bon gré,

Qui choisirent si tres bele senblance,

Dont jamès jor ne ferai desevrance*, ( je ne me séparerai)

Ainz sousfrirai por li grief penitance,

Tant que pitiez et merciz l’en prendra.

Diré vos qui mon cuer enblé m’a ?

Li douz ris et li bel oeil qu’ele a.

Douce dame, s’il vos plesoit un soir,

M’avrïez vos plus de joie doné

C’onques Tristans, qui en fist son pouoir,

N’en pout avoir nul jor de son aé; (*âge, vie)

La moie joie est tornee a pesance.

Hé, cors sanz cuer! de vos fet grant venjance

Cele qui m’a navré sanz defiance,

Et ne por quant je ne la lerai ja.

L’en doit bien bele dame amer

Et s’amor garder, qui l’a.

Dame, por vos vueil aler foloiant,

Que je en aim mes maus et ma dolor,

Qu’après les maus la grant joie en atent

Que je avrai, se Deu plest, a brief jor*. (si à Dieu plait, un jour prochain)

Amors, merci! ne soiez oublïee!

S’or me failliez, c’iert traïson doublee,

Que mes granz maus por vos si fort m’agree.

Ne me metez longuement en oubli!

Se la bele n’a de moi merci,

Je ne vivrai mie longuement ensi.

La grant biautez qui m’esprent et agree,

Qui seur toutes est la plus desirree,

M’a si lacié mon cuer en sa prison.

Deus! je ne pens s’a li non.

A moi que ne pense ele donc ?

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

oici un nouvel extrait de la poésie de

oici un nouvel extrait de la poésie de

‘histoire de cette chanson ancienne catalane et de ses lignes mélodiques se perdrait quelque part autour du moyen-âge central et de l’art des troubadours de la Catalogne du XIIIe siècle. Je dis « se perdrait » parce que nous n’en avons, pour l’instant, pas nous-même, retrouver les sources précisement datées.

‘histoire de cette chanson ancienne catalane et de ses lignes mélodiques se perdrait quelque part autour du moyen-âge central et de l’art des troubadours de la Catalogne du XIIIe siècle. Je dis « se perdrait » parce que nous n’en avons, pour l’instant, pas nous-même, retrouver les sources précisement datées.