Le Nom de la rose. Extrait roman d’aventure médiéval. Umberto Eco (1932-2016 rip).

Troubadour: une version musicale de la complainte du prisonnier de Richard d’Angleterre

Période ; moyen-âge central

Titre : Ja nuns hons pris.

Auteur : Richard Coeur de Lion

Interprète : inconnu

Bonjour à tous,

En tout cas, si ce n’est pas ça, cela y ressemble fortement. Si vous en connaissez l’interprète, n’hésitez pas à commenter! De notre côté, nous continuons de chercher.

Une belle journée!

Fred

pour moyenagepassion.com

« L’ardente passion, que nul frein ne retient, poursuit ce qu’elle veut et non ce qui convient. »

Publiliue Syrus Ier s. av. J.-C

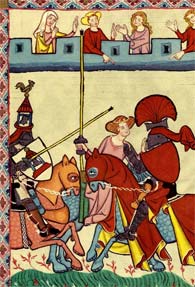

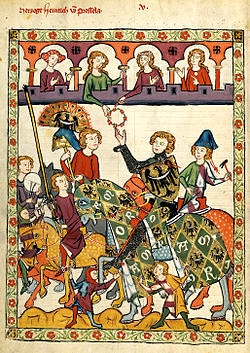

Ballade du tournoi d’Eustache Deschamps, poésie médiévale du XIVe siècle

Période : moyen-âge tardif, XIVe siècle

Auteur : Eustache Deschamps (1346 -1406)

Titre : Ballade. Au tournoi

Ouvrage : Poésies morales et historiques d’Eustache Deschamps, par Georges Adrien Crapelet, 1832

Bonjour à tous,

Même s’il fréquente de près la cour et les rois, en étant à leurs services (voir article précédent sur cet auteur), Eustache Deschamps n’hésite jamais, en effet, à s’adonner à l’art de la critique morale, religieuse ou

« La hardiesse des pensées est surtout remarquable chez Eustache Deschamps et lui a valu de longues inimitiés qui lui ont fermé le chemin de la fortune et les faveurs de la cour, qu’il ne cesse pourtant de réclamer dans ses ballades pour ses longs et loyaux services. »

Citation de Georges Adrien Crapelet, Opus cité

Pour ses témoignages, pour son regard acerbe et sa langue déliée, autant que pour ses apports largement reconnus sur l’art poétique et en stylistique, Eustache Deschamps reste, sans conteste, un poète et un auteur médiéval à redécouvrir. A noter que sa longévité et le fait qu’il écrivit sans relâche, lui ont permis de nous léguer un oeuvre conséquente de plus de 80 000 vers et de nombreux textes précieux sur le monde médiéval.

Ballade du tournoi, d’Eustache Deschamps

Les paroles en moyen français

Aujourd’hui, cette poésie médiévale que nous présentons de lui nous replonge dans l’ambiance des

Comme on se rapproche déjà considérablement de notre français moderne, je n’ai pas annoté ou adapté ce texte qui se comprend, il me semble en tout cas, très bien.

Armes, amours, déduit, joye et plaisance,

Espoir, desir, souvenir, hardement,

Jeunesce aussi , manière et contenance ,

Humble regart trait amoureusement ,

Genz corps , joliz , parez très richement ,

Avisez bien ceste saison nouvelle ,

Ce jour de may , ceste grant feste est belle

Qui par le Roy se fait à Saint-Denys ;

A bien jouster gardez vostre querelle

Et vous serez honnorez et chéris.

Car là sera la grant biauté de France ,

Vint chevaliers, vint dames ensement,

Qui les mettront armez par ordenance

Sur la place toutes d’un parement,

Le premier jour ; et puis secondement

Vint escuiers chascun sa damoiselle ,

D’uns paremens joye se renouvelle ;

Et là feront les héraulx pluseurs cris

Aux bien joustans; tenez fort vostre selle ,

Et vous serez honnorez et chéris.

Or y perra qui bien ferra de lance ,

Et qui sera de beau gouvernement

Pour acquérir d’Amour la bienvveillance ,

Et qui durra ou harnois longuement ;

Cilz ara los, doulz regart proprement

Le monsterra; Amour, qui ne chancelle,

L’enflambera d’amoureuse estincelle.

Honneur donrra aux mieulx faisans les pris ;

Avisez tous ceste doulce nouvelle,

Et vous serez honnorez et chéris.

Envoi

Servans d’amours , regardez doulcement

Aux eschaffaux anges de paradis,

Lors jousterés fort et joyeusement ,

Et vous serez honnorez et chéris.

En vous souhaitant une belle journée à tous, mes amis, Longue vie!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

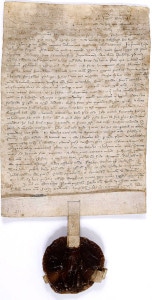

La conduite de l’Etat suivant Saint Louis: citation extraite du testament de Louis IX à son fils

Citation médiévale; Louis IX, Saint-Louis, extrait de son Testament à son fils, 1270

Elle est extraite du testament de Saint Louis à son fils, le futur roi de France, Philippe III le Hardi. C’est un document empreint aussi d’une grande dévotion que l’on cite souvent chez les chrétiens, mais

Quoiqu’il en soit et que l’on soit ou non chrétien, on trouve dans ce testament du roi de France, des paroles de sagesse et de belles idées qui contrebalancent, à elles seules, avec quelques idées reçues sur un moyen-âge sans loi et sans valeur, qu’en dehors de cercles d’historiens et de passionnés de ces questions, on ne semble généralement pas très prompt à déconstruire. Dommage! Le monde moderne aurait peut-être quelques bénéfices à s’inspirer de certaines d’entre elles.