Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, poésie, chant royal, impôts, taxation, poésie morale, poésie politique, satire.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers !»

Ouvrage : Œuvres inédites d’Eustache Deschamps, T I Prosper Tarbé (1849)

Bonjour à tous,

otre périple, d’aujourd’hui, nous entraîne vers la fin du XIVe siècle pour y retrouver une nouvelle poésie politique et satirique d’Eustache Deschamps. Comme on le verra, elle prendra la forme d’une fable singulière dans laquelle le poète médiéval montera à nouveau à l’assaut du pouvoir et de la cour pour mettre en garde la couronne contre les trop lourds charges et impôts qu’on fait alors peser sur les populations.

Les peuples tondus par leurs Etats

A chaque reprise des hostilités, la guerre de cent ans coûte cher et les princes de part et d’autre, en font, inévitablement, supporter le poids à leur peuple. Il en va toujours ainsi, avec ou sans argent magique sorti d’une planche à billet aux rotatives bien huilées, c’est toujours lui qui finit par payer le plus cher les prix des conflits entre nations.

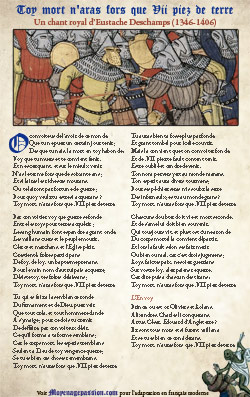

Dans le chant royal du jour, Eustache Deschamps se servira d’animaux familiers de nos campagnes pour faire toucher du doigt les lourdes charges que la couronne fait peser sur les petites gens à la fin du XIVe siècle. L’auteur du Moyen Âge tardif n’a jamais hésité à user de sa poésie comme d’une arme pour tenter de raisonner les puissants et, une fois de plus, il ne mâchera pas ses mots. « Pour ce vous prie, gardez vous des barbiers » scandera-t-il dans le refrain de ce chant royal. Autrement dit, méfiez-vous ou prenez-garde de ceux qui ne pensent qu’à vous tondre et vous prendre vos deniers.

Aux sources historiques de cette ballade

D’un point de vue historique, et sous des airs qui pourraient vous paraître déjà-vus, ce chant royal était, plus particulièrement, destiné au roi Charles VI. Depuis 1384, ce dernier a, en effet, mis en place une nouvelle taxe : « la taille ». Au départ, cet impôt direct avait pour vocation le financement d’une opération militaire particulière contre l’anglais mais comme la règle le veut presque toujours en matière fiscale, la mesure se verra répétée. Ainsi, dans les années suivantes, à chaque nouvel effort de guerre, le souverain français se tournera vers le peuple pour le ponctionner lourdement (voir notamment Les finances royales sous Charles VI (1388-1413), Perrin Charles-Edmond, Journal des savants, 1967).

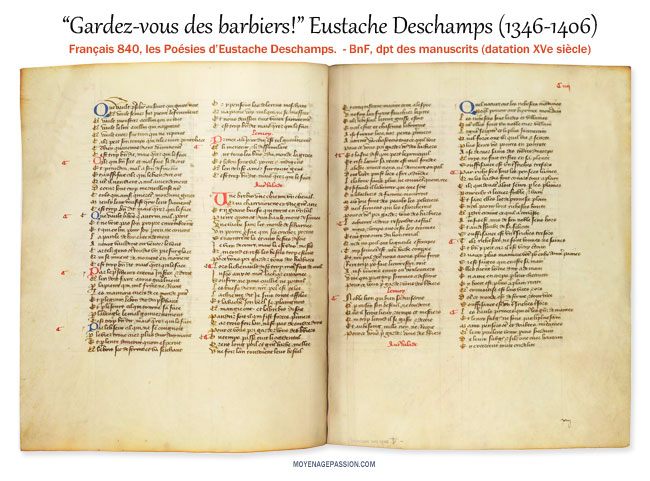

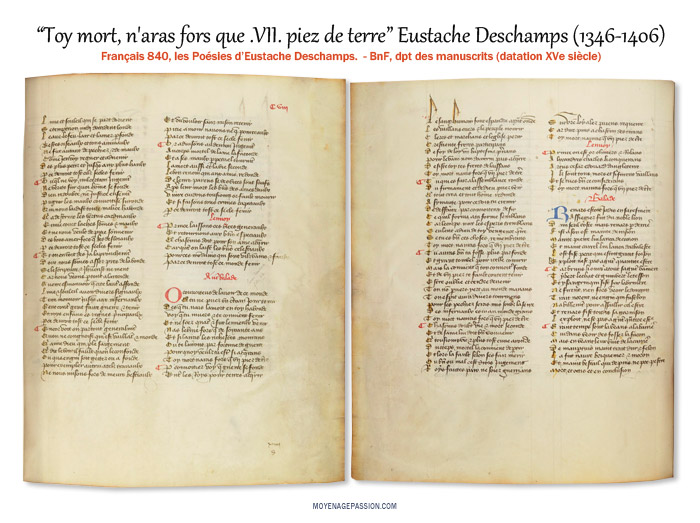

En ce qui concerne les sources, vous pourrez retrouver ce chant royal dans le manuscrit médiéval référencé MS français 840. Cet ouvrage que nous avons déjà abondamment cité, qui contient les œuvres complètes d’Eustache Deschamps. La poésie du jour se trouve au feuillet 103v et 104r, et à nouveau, un peu plus loin dans le manuscrit au feuillet 135v et suivant. Pour sa graphie en français moderne, nous nous sommes appuyés sur le Tome 1 des Œuvres inédites de Eustache Deschamps par Prosper Tarbé (1849). Pour ne citer que cette autre source du XIXe, notez que cette poésie politique est aussi présente dans les Œuvres complètes d’Eustache Deschamps par le marquis de Queux de Saint Hilaire et Gaston Raynaud.

Le chant royal d’Eustache

« sur les impôts excessifs mis sur la nation »

NB : le titre « sur les impôts excessifs… » vient de Prosper Barbé, le manuscrit 840 n’en mentionne pas.

Une brebis, une chièvre, un cheval,

Qui charruioient (labourer) en une grant arée (terre de labour),

Et deux grans buefs qui tirent en un val

Pierre qu’on ot d’un hault mont descavée (extraite),

Une vache sans let, moult décharnée,

Un povre asne qui ses crochès portoit

S’encontrèrent là et aux besles disoit :

Je vien de court. Mais là est uns mestiers

Qui tond et rest (rase) les bestes trop estroit (fig : court):

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers !

Lors li chevaulx dist : trop m’ont fait de mal,

Jusques aux os m’ont la char entamée :

Soufrir (supporter) ne puis cuillier (collier, harnais), ne poitral.

Les buefs dient : nostre pel est pelée.

La chièvre dit : je suis toute affolée.

Et la vache de son véel (veau) se plaingnoit,

Que mangié ont. — Et la brebis disoit :

Pandus soit-il qui fist forcés premiers (1) ;

Car trois fois l’an n’est pas de tondre droit (droit : justement).

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers!

Ou temps passé tuit li occidental

Orent long poil et grant barbe mellée.

Une fois l’an tondirent leur bestal,

Et conquistrent mainte terre à l’espée.

Une fois l’an firent fauchier la prée :

Eulz, le bestail, la terre grasse estoit

En cet estat : et chascuns labouroit.

Aise furent lors nos pères premiers.

Autrement va chascuns tout ce qu’il voit (2):

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers.

Et l’asne dit: qui pert le principal

Et c’est le cuir, sa rente est mal fondée :

La besle meurt ; riens ne demeure ou pal

Dont la terre puist lors estre admandée.

Le labour fault (fait defaut, manque) : plus ne convient qu’om rée (tarde).

Et si faut-il labourer qui que soit ;

Ou les barbiers de famine mourroit.

Mais joie font des peaulx les peletiers ;

Deuil feroient, qui les écorcheroit (3):

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers.

La chièvre adonc respondit : à estal (étable)

Singes et loups ont ceste loy trouvée,

Et ces gros ours du lion curial

Que de no poil ont la gueule estoupée (bouchée, pleine).

Trop souvent est nostre barbe couppée

Et nostre poil, dont nous avons plus froit.

Rère (raser, tondre) trop près fait le cuir estre roit (dur) :

Ainsi vivons envix ou voulentiers.

Vive qui puet : trop sommes à destroit (détresse, difficulté) :

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers.

L’envoy.

Noble lion, qui bien s’adviseroit,

Que par raison son bestail ne tondroit,

Quant il seroit lieux et temps et mestiers.

Qui trop le tond, il se gaste et déçoit,

Et au besoing nulle rien ne reçoit :

Pour ce vous pri, gardez-vous des barbiers !

Notes

(1) Pandus soit-il qui fist forcés premiers : pendu soit celui qui, le premier, se procura les ciseaux.

(2) Autrement va chascuns tout ce qu’il voit : les choses en vont bien autrement désormais

(3) Deuil feroient, qui les écorcheroit : ils (les pelletiers) seraient en liesse si on les écorchait

La défiance d’Eustache Deschamps

envers les abus financiers des princes

Ce chant royal ne sera pas l’unique occasion donnée à Eustache Deschamps de mettre en garde les princes contre leurs abus financiers à l’égard des petites gens. Il a adressé dans plus d’une poésie, le sujet des dépenses des puissants comme il a souvent montré du doigt leur rapacité ou leur trop grande convoitise.

Comme toujours, quand il le fait, il se place en conseiller moral et, s’il se tourne vers le pouvoir, c’est d’abord dans le souci de lui faire entendre raison. N’oublions pas qu’il sert ces mêmes princes. Son intention est donc d’appeler à plus de justice sociale pour les gens du peuple, mais aussi de permettre de maintenir la système monarchique en place et sa stabilité. Pour qu’on le situe bien, il n’est pas question pour lui d’allumer les feux de la révolte même si cela n’enlève rien à son engagement, ni à son courage.

Une opposition de fond

« La nécessité d’une utilisation plus modérée des ressources du royaume pour assurer sa pérennité est un thème majeur de la poésie de Deschamps. «

Poésie et persuasion politique : le cas d’Eustache Deschamps, Laura Kendrick, De Dante à Rubens, l’artiste engagé, Éditions Sorbonne (2020).

En suivant les pas de l’historienne : sur la question de la taxation, Eustache se situe en droite ligne d’une Ecole de pensée qui se défie de l’usage outrancier de l’impôt comme moyen de pourvoir aux besoins de la couronne et de l’administration du royaume. D’entre tous les savants apparentés à ces idées, on retiendra des noms comme Nicolas Oresme, Philippe de Mézières, ou encore Évrard de Trémaugon.

Dans cette continuité et pour notre poète, la condition d’un royaume stable et florissant demeure, en premier lieu, un « peuple productif et prospère » et non un roi replet entouré d’une administration roulant sur l’or, au détriment du bien commun. Au delà du fond philosophique et pour faire une parenthèse, ajoutons que la longue carrière d’Eustache près de la cour n’a, sans doute, rien fait pour changer ses vues sur ces questions. Bien loin de toute frugalité, il y fut, en effet, témoin de fastes, d’excès et de travers sur lesquels il s’est largement épanché (voir, par exemple, une ballade acerbe sur les jeux de cour) .

Les financiers contre les sachants

Corollaire de cet abus de taxation et d’une gestion dispendieuse, Eustache se défie également d’une nouvelle classe de financiers qui émergent et qui prend de plus en plus d’importance dans l’administration du royaume et les décisions prises. Comme Laura Kendrick le souligne encore :

« (…) Mais il y a aussi un côté auto-défensif et partisan dans la véritable guerre verbale que Deschamps a menée, à travers ses ballades et chansons royales, non seulement contre cette taxation injuste et gaspilleuse des ressources du royaume, mais aussi contre la montée en puissance des officiers et personnels chargés des finances du royaume. Les deux maux vont de pair. Deschamps s’en prend surtout aux hommes nouveaux sachant peu sauf « compter, getter et mannier argent » ; grâce à cette compétence limitée, ils deviennent plus importants et plus respectés que les « sages preudommes » ayant fait de longues études de textes d’autorité. Il critique le prince qui élève ces « nonsaichants » et appelle à la diminution de leur nombre. »

Laura Kendrick (op cité).

Il est extrêmement intéressant de constater qu’avec la centralisation étatique de l’impôt nait, aussi, une caste financière qui prend, peu à peu, l’ascendant sur des vues plus profondes, voir plus philosophiques et morales, dans la conduite des affaires de l’Etat. Pour le reste, nous ne pouvons que vous inviter à consulter cet excellent article de Laura Kendrick sur l’engagement politique d’Eustache Deschamps sur toutes ces questions.

Pour élargir, rappelons que ce dernier a beaucoup écrit sur la thématique de l’obsession de l’avoir ou de l’argent contre un peu de mesure, des valeurs plus charitables et plus, généralement, un sens de la vie plus conforme aux valeurs chrétiennes médiévales. A ce sujet, on pourra se reporter, par exemple, aux ballades : « Car Nul ne pense qu’à remplir son sac« , « mieux vaut honneur que honteuse richesse » ou encore « ça de l’argent » (cette dernière mettant en scène, comme celle du jour, des animaux).

Révoltes fiscales et opacité des finances

Bien avant le mouvement des gilets jaunes dont l’augmentation d’une taxe et, finalement, d’un impôt indirect avait été le détonateur social, les abus fiscaux ont été la source de nombreuses contestations à travers l’histoire française. Selon les deux économistes et universitaires Jean-Édouard Colliard et Claire Montialoux, au delà du principe même de l’impôt et de ses augmentations intempestives, le manque de clarté sur la destination réelle des fonds resterait, à travers l’histoire depuis le XIIIe siècle, une des causes majeures de soulèvements sociaux ou de mécontentement.

« En dehors de ces circonstances exceptionnelles (victoire de Charles VII) où la survie de la communauté est en jeu, les prélèvements sont considérés comme abusifs. Les révoltes fiscales parsèment ainsi l’Histoire de France jusqu’au XVIIIe siècle. Quand le roi décide à la fin du XIIIe siècle d’imposer un impôt sur chaque marchandise vendue, le tollé est si grand que le monarque est contraint d’en revenir aux aides. (…) Plus que le principe même de la levée des impôts, c’est donc l’arbitraire et l’opacité des finances royales qui nuisent à leur légitimité. »

Une brève histoire de l’impôt , Regards croisés sur l’économie 2007/1.

Jean-Édouard Colliard et Claire Montialoux

Résonnances actuelles

L’article des deux économistes montre également assez bien les changements des représentations sur l’impôt d’Etat au cours de son histoire : « l’impôt est un véritable palimpseste où s’écrivent les tensions et les accords d’une société avec le corps qui la représente et les voies de réforme sont complexes, par paliers, tant son histoire est foisonnante, et chargée de consensus passés.«

On y voit, notamment, que son principe est désormais bien accepté. Le peuple français a, de longtemps, admis l’idée d’un effort individuel en contrepartie d’avantages sociaux et collectifs. Cependant, sans prendre de raccourci, les réticences eu égard à son opacité ne semblent guère avoir changé sur le fond. Certes, on peut constater, avec les auteurs, que les finances sont désormais publiques et donc supposément moins opaques, mais il reste difficile de ne pas souligner que leur niveau de complexité et d’empilement bureaucratique les rendent tout aussi abscons et inaccessibles pour le citoyen.

Aujourd’hui comme hier, ce manque de clarté continue d’alimenter les contestations autant que les suspicions. Et la grogne semble même s’accentuer plus encore à l’heure où les services publics continuent d’être démantelés ou privatisés, face à des taux de prélèvement fiscaux qui restent, dans le même temps, record ; la France est, en effet, en tête de classement dans les premiers pays européens en terme de taux d’imposition. « Où va le pognon » ? La bonne vieille question populaire semble toujours un peu triviale mais elle a la vie dure. Quant à la réponse qu’on lui fait, elle tient souvent en quelques mots qui continuent d’alimenter les interrogations : « C’est compliqué ».

Face à tout cela, un peu plus de lisibilité, de pédagogie et peut-être aussi (soyons fous), de démocratie participative ne seraient pas malvenus, particulièrement dans le contexte d’une dette française qui a littéralement explosé au cours des dernières décennies et, plus encore, ces dernières années.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NB : concernant les enluminures de cet article, elles sont tirées de diverses sources. Le fond arboré provient du Livre de chasse de Gaston Phébus, de la BnF (Français 616 -XVe siècle). Concernant les animaux, ils proviennent tous du bestiaire du Royal MS 12 C XIX de la British Library (vers 1210), à l’exception de la chèvre extraite du manuscrit MS Bodley 764 de la Bodleian Library.