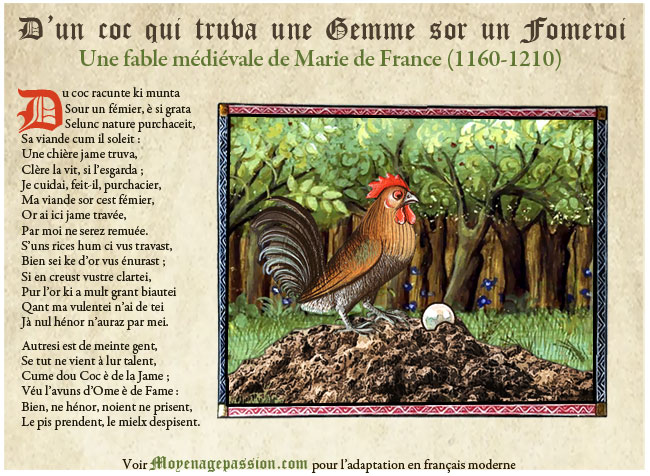

Sujet : fable médiévale, vieux français, anglo-normand, franco-normand, auteur médiéval, poésie satirique, langue d’oïl, vanité, envie, contentement, bestiaire médiéval.

Période : XIIe siècle, Moyen Âge central.

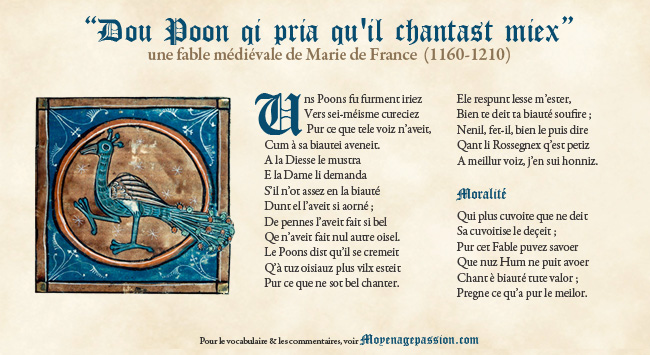

Titre : Dou Poon qi pria qu’il chantast miex

Auteur : Marie de France (1160-1210)

Ouvrage : Poésies de Marie de France, Bonaventure de Roquefort (1820)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous partons pour le Moyen Âge central à la découverte d’une nouvelle fable médiévale de Marie de France. Au XIIe siècle, celle qu’on considère comme une des premiers écrivains en langue vernaculaire s’adonne à l’écriture de lais, de récits religieux. mais aussi à l’adaptation de fables antiques en franco-normand. Son isopet fut même le premier recueil de fables connu en langue française.

Dans la fable du jour, la poétesse nous invite à suivre un paon mécontent de son sort et surtout de son chant. A l’habitude, nous remonterons aux origines historiques de ce récit. Nous vous en proposerons également un commentaire et une traduction en français actuel. Avant cela, disons un mot du paon et de quelques symboles qui lui sont attachés dans les bestiaires médiévaux.

Le paon des bestiaires médiévaux

Au Moyen Âge central, on retrouve souvent le Paon et sa roue associés au symbole de la vanité. Dans Li livres dou tresor (1260-1267), Brunetto Latini reconnaît à l’oiseau des qualités esthétiques : « une poitrine de couleur saphir et une riche queue de diverses couleurs dont il se réjouit incroyablement« .

L’auteur décrit aussi le paon comme ayant une tête de serpent, une voix de diable et il lui prête une vanité qui confine à la vulgarité. Quant à sa chair elle est, toujours selon Latini, dure et nauséabonde.

En fait de chant, il est vrai que le cri du volatile s’approche plus du braillement que du gazouillis de certains de ses congénères à plumes. Sur l’idée de vanité, on peut lire encore que si ce cri est effroyable c’est qu’à son réveil l’oiseau panique et s’étrangle de peur d’avoir perdu sa beauté.

Chez Hildegarde de Bingen on trouve une description qui décrit le paon comme une créature assez ambivalente et vicieuse. Brisant les œufs de sa propre engeance, il n’hésite pas non plus, selon elle, à verser dans des habitudes déviantes et des accouplements contre-nature avec d’autres animaux 1.

Dans d’autres bestiaires, on trouvera encore le paon lié à la renaissance ou la résurrection. Sa symbolique est donc assez ambivalente et complexe.

Du Paon qui implorait un meilleur chant

Pour revenir à cette fable médiévale de Marie de France, un paon furieux s’y plaint auprès de Junon de posséder un chant exécrable.

La déesse a beau lui faire remarquer qu’il a reçu, d’entres tous les oiseaux, le plus beau des plumages, le volatile reste inconsolable. Il continue de loucher vers le Rossignol qui, bien que plus petit que lui et bien moins remarquable en apparence, possède un chant plus enviable.

Au sortir, Junon restera sourde aux jérémiades du paon et s’en irritera même. Elle finira par lui enjoindre de se contenter de ce que la nature et les dieux lui ont déjà donné. Vanité et envie contre importance du contentement 2 sont donc au programme de cette fable mais d’où vient cette référence à Junon, la déesse de déesse ?

Argos, Junon et les paons

Nul n’ignore la beauté du paon et de sa roue. Selon les mythologies grecque et romaine, il aurait justement hérité de cet apparat par la déesse Junon (Héra en grec), épouse de Jupiter (Zeus) et reine des dieux auquel cet oiseau est attaché depuis l’antiquité.

La Mythologie nous conte que Jupiter s’était entiché de la belle Io, fille du dieu fleuve Inachos. Afin de la soustraire à la terrible jalousie de Junon, le Dieu des dieux décida de changer sa maîtresse en génisse.

Il en fallait toutefois plus pour calmer la méfiance de Junon. Voulant s’assurer que sa rivale soit totalement neutralisée, la déesse la fit garder par Argus, le géant aux cent yeux. Ayant appris cela, Jupiter décida de libérer Io. Il manda son fils Mercure (Hermès) endormir le colosse à l’aide d’une flute de pan. Une fois dans les bras de Morphée, la tête du gardien fut tranchée.

Découvrant Argus mort, Junon fort attristée décida de le récompenser en parant les plumes de son oiseau favori, le paon, des cent yeux du géant.

Dou Poon qi pria qu’il chantast miex

dans la langue de Marie de France

Uns Poons fu furment iriez

Vers sei-méisme cureciez

Pur ce que tele voiz n’aveit,

[a]Cum à sa biautei aveneit.

A la Diesse le mustra

E la Dame li demanda

S’il n’ot assez en la biauté

Dunt el l’aveit si aorné ;

De pennes l’aveit fait si bel

Qe n’aveit fait nul autre oisel.

Le Poons dist qu’il se cremeit

Q’à tuz oisiauz plus vilx esteit

Pur ce que ne sot bel chanter.

Ele respunt lesse m’ester,

Bien te deit ta biauté soufire ;

Nenil, fet-il, bien le puis dire

Qant li Rossegnex q’est petiz

A meillur voiz, j’en sui honniz.

MORALITÉ.

Qui plus cuvoite que ne deit

Sa cuvoitise le deçeit ;

Pur cet Fable puvez savoer

Que nuz Hum ne puit avoer

Chant è biauté tute valor.

Pregne ce qu’a pur le meilor.

Du paon qui voulait mieux chanter

(adaptation en français actuel)

Un paon était fort irrité

Et courroucé envers lui-même

Pour ne posséder un chant tel

Qui convienne à sa beauté.

Il s’en plaignit à la Déesse

Qui, à son tour, lui demanda

S’il n’avait assez de la beauté

Dont elle l’avait si bien parée ;

Son plumage était le plus beau

Supérieur à bien des oiseaux.

Le paon dit qu’il se trouvait, lui,

Le plus vil d’entre les oiseaux

Car il ne savait bien chanter.

Elle répondit, « laisse moi en paix

Contente-toi de ta beauté » ;

« – Nenni, fit-il, et je l’affirme,

Quand le rossignol si petit,

Chante bien mieux, j’en suis honni (honteux, bafoué)« .

Moralité

Qui plus convoite qu’il ne doit

Sa convoitise le déçoit.

Cette fable nous fait savoir

Que nul homme ne peut avoir

Chant et beauté tout à la fois (de même valeur)

Qu’il prenne ce qu’il a de meilleur 3.

De Phèdre à Marie de France

Douze siècles avant Marie de France, on trouvait déjà la fable du paon et de Junon chez Phèdre (10 av J-C. -50) . La version de la poétesse française en est assez semblable. Seule différence, le fabuliste illustrait son propos à l’aide d’autres exemples pris dans le règne aviaire.

Voici cette fable de Phèdre dans sa version latine, suivie de sa traduction en français.

Pavo ad Junonem

Phèdre, livre III, fable XVIII

Tuis conteus no concupiscas aliena

Pavo ad Junonem venit, indigne ferens

Cantus luscinii quod sibi no tribuerit;

Illum esse cunctis auribus mirabilem,

Se derideri simul ac vocem miserit.

Tunc consolandi gratia dixit dea:

Sed forma vincis, vincis magnitudine;

Nitor smaragdi collo præfulget tuo,

Pictisque plumis gemmeam caudam explicas.

Quo mi inquit mutam speciem si vincor sono?

Fatorum arbitrio partes sunt vobis datæ;

Tibi forma, vires aquilæ, luscinio melos,

Augurium coruo, læva cornici omina;

Omnesque propriis sunt contentæ dotibus.

Noli adfectare quod tibi non est datum,

Delusa ne spes ad querelam reccidat.

Le paon se plaint à Junon

traduit du latin de Phèdre

Content du tien, n’envie point celui des autres

Le paon vint trouver Junon, piqué de ce qu’elle ne lui avait point donné le chant du rossignol, qui faisait l’admiration de tous, tandis qu’on se moquait de lui dès qu’il montrait son chant.

La déesse, pour le consoler, lui répondit alors : « aussi l’emportez-vous par votre beauté, par votre grandeur. L’éclat de l’émeraude brille sur votre cou, et avec vos plumes bien colorées, vous déployez une queue semée de pierreries: « A quoi me sert tant de beauté, dit le paon, si je suis vaincu du côté de la voix. »

Junon lui rétorqua : « l’ordre des destins vous a donné à chacun votre part ; à vous la beauté, la force à l’Aigle, la voix mélodieuse au Rossignol, l’augure au Corbeau, les mauvais présages à la Corneille, et tous sont contents des avantages qui leur sont propres. Ne désirez pas ce que vous est étranger, de peur que vos espérances ne s’évanouissent en regrets superflus. »

Phèdre affranchi d’Auguste, en latin et en françois

ed Nicolas et Richard Lallemant (1758) .

Le Paon se plaignant à Junon de La fontaine

Plus de 400 ans après Marie de France, Jean de La Fontaine s’est, lui aussi, penché sur cette fable de Phèdre pour en proposer sa version. En suivant le récit du fabuliste latin du premier siècle, le talentueux auteur français du XVIIe siècle reprenait la liste des qualités données à chaque oiseau.

Le Paon se plaignait à Junon.

» Déesse, disait-il, ce n’est pas sans raison

Que je me plains, que je murmure :

Le chant dont vous m’avez fait don

Déplaît à toute la nature ;

Au lieu qu’un Rossignol, chétive créature,

Forme des sons aussi doux qu’éclatants,

Est lui seul l’honneur du printemps. «

Junon répondit en colère :

» Oiseau jaloux, et qui devrais te taire,

Est-ce à toi d’envier la voix du Rossignol,

Toi que l’on voit porter à l’entour de ton col

Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies ;

Qui te panades, qui déploies

Une si riche queue, et qui semble à nos yeux

La boutique d’un lapidaire ?

Est-il quelque oiseau sous les cieux

Plus que toi capable de plaire ?

Tout animal n’a pas toutes propriétés.

Nous vous avons donné diverses qualités :

Les uns ont la grandeur et la force en partage :

Le Faucon est léger, l’Aigle plein de courage;

Le Corbeau sert pour le présage ;

La Corneille avertit des malheurs à venir ;

Tous sont contents de leur ramage.

Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir

Je t’ôterai ton plumage.«

Après bien des déboires et à travers l’histoire, le paon vaniteux de la fable apprit donc une leçon d’importance de la bouche même de Junon. Il lui faudrait se contenter des avantages que la nature lui a donnés.

Une belle journée, en vous remerciant de votre lecture.

Frédéric Effe.

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Monde Médiéval sous toutes ses formes.

Notes

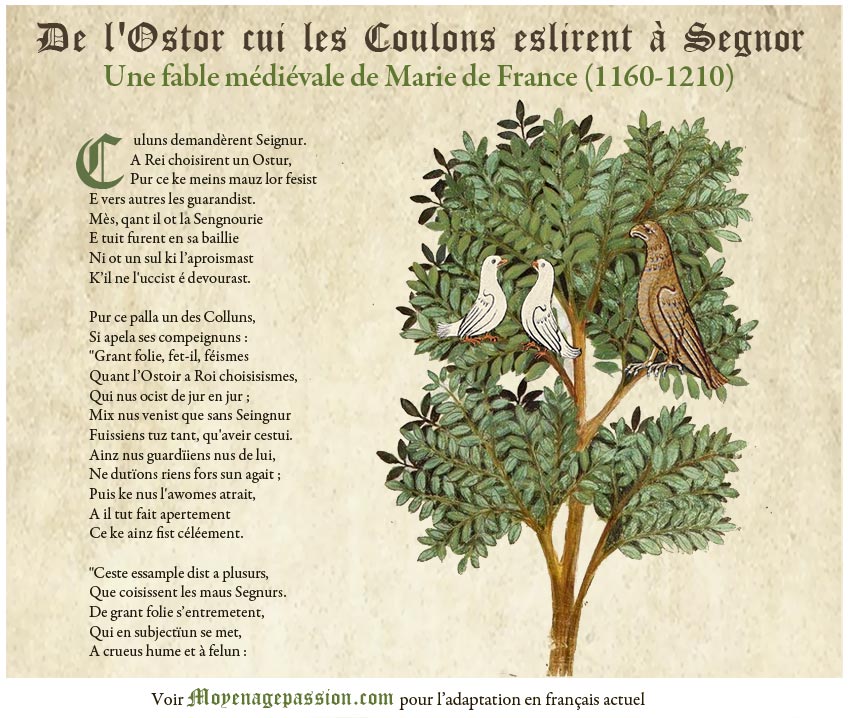

NB : sur l’image d’en-tête, vous retrouverez l’enluminure d’un paon aux couleurs très vives tirée du BM 14 de la Bibliothèque de Chalons. Ce manuscrit médiéval daté de la fin du XIIIe siècle peut être consulté en ligne ici. Sur notre illustration, nous l’avons installé sur un joli fond de verger médiéval. Cette autre enluminure est tirée du Livre des propriétés des choses de Barthélemy l’Anglais ou ms Français 136 de la BnF. Ce codex est un peu plus tardif puisqu’il date du XVe siècle.

- Hildegard von Bingen’s Physica: The Complete English Translation of Her Classic Work on Health and Healing, Pricscilla Throop, Healing Arts Press, 1998 ↩︎

- On trouvera souvent cette idée de contentement au Moyen Âge. Voir par exemple cet extrait du Roman de la Rose ↩︎

- Qu’il se contente de ce qu’il a de mieux. ↩︎