Sujet : monde médiéval, histoire médiévale, anthropologie, histoire culturelle, symbole, cochon, animaux, régicide, capétiens, royauté française, anthropologie, médiéviste.

Période : Moyen âge central, XIIe et XIIIe siècle

Ouvrage : Le roi tué par un cochon (Edition du Seuil, 2015)

Auteur : Michel Pastoureau

Bonjour à tous,

e 13 octobre 1131, le jeune prince Philippe, fils et héritier direct de Louis VI le gros déambule à cheval, avec quelques uns de ses gens, dans les rues de Paris. Est-il lancé dans un galop imprudent ? Joue-t-il à se courser avec l’un de ses écuyers ? Les chroniqueurs hésitent.

Pourtant, par un funeste tour du destin, un porc errant viendra se prendre dans les pattes de sa monture, faisant choir le futur roi alors âgé de 15 ans. Quelques heures plus tard, le terrible drame s’abat sur la couronne : le jeune Philippe est mort des suites de ses blessures. Il était l’ainé choyé du souverain. La royauté avait mis en lui tous ses futurs espoirs et même s’il avait été déjà sacré à Reims en 1129, il ne règnera jamais sur la France contre toutes les attentes de son géniteur, Louis VI.

Quand le destin des capétiens croisa

celui d’un porc « envoyé du diable »

L’événement pourrait passer pour anodin et la « grande histoire » l’a même un peu oublié, mais c’eut été sans compter sur la présence de Michel Pastoureau. Partant du funeste accident, le médiéviste va dérouler ici toute son érudition pour nous entraîner dans un voyage au cœur du Moyen Âge central. Il y mettra même ses larges connaissances des bestiaires, des héraldiques, des couleurs et des symboles du monde médiéval au service d’une hypothèse étonnante : sous l’apparence du simple accident urbain, ce « porcus diabolicus », comme le nomment certains chroniqueurs d’alors, cet animal infâme, ce porc envoyé du diable aurait-il pu, à ce point, affecter le destin de la lignée capétienne pour que, se pensant souillée et presque maudite, elle cherche finalement à se laver de l’infâmie, et à se racheter aux yeux de Dieu, en se drapant de nouveaux symboles propices à conjurer le sort :

- D’un côté, le lys, celui de la mère des mères, la vierge Marie, fleur des fleurs du culte marial naissant,

- De l’autre, le bleu roi, couleur de la lumière divine, qui avait déjà occupé Michel Pastoureau dans son histoire des couleurs.

Conjugués, ces deux symboles puissants et protecteurs, s’imposeront, en effet, tous deux, quelque temps après l’incident, sur les habits royaux les plus symboliques de la couronne de France.

Ombre et souillure d’un cochon diabolique

Dans une grande aventure, pour passer au crible son étonnante hypothèse, Michel Pastoureau donnera dans ce livre une leçon magistrale de nouvelle histoire, en liant chronologies, histoire des symboles et des mentalités et bien entendu, approche anthropologique et historique.

Il nous parlera du lourd deuil du père du prince : Louis VI le gros a-t-il, par ses exactions et ses conduites par trop libertine, suscité la colère de Dieu ? Il abordera encore la question du possible poids qu’aura fait peser cet héritage du frère défunt sur l’autre fils qui par là, deviendra rien moins que le nouveau roi de France, Louis VII. Suivons un peu Michel Pastoureau sur les traces de ce règne qui, sans le porc errant n’aurait jamais du avoir lieu.

Louis VII ou le règne maladroit d’un héritier de circonstance

Peu préparé à ses fonctions, ce roi par accident, accumulera les maladresses. D’un naturel très pieu et d’un caractère peu amène, il se fâchera avec le pape et d’autres encore, entrera en conflit ouvert avec Thibaut de Champagne. En 1143, et dans le cadre de ses passes d’armes d’avec le puissant comte, les gens de Louis VII seront même à l’origine des terribles incidents conduisant au drame de l’église de Vitry-en-Perthois : un millier de villageois en furent victimes et périrent brûlées en les murs de l’édifice religieux où ils s’étaient réfugiés. Pour le souverain, il fallut bien au moins un départ aux croisades pour tenter d’expier l’horreur de cette tragédie, mais son voyage oriental ne se soldera par aucune victoire flamboyante et bien plutôt par des déroutes.

Enfin, et c’est encore une pierre à l’édifice de sa déroute, Louis VII le jeune ratera totalement son mariage (arrangé par son père), avec Aliénor d’Aquitaine. Il se montrera incapable de concevoir un héritier (ils auront cependant deux filles). Mauvais assortiment, natures incompatibles, jalousie trop grande de Louis le Jeune ou frivolité d’Aliénor ? L’union finira par un divorce qui verra la belle, deux ans plus tard, conclure un remariage avec le roi Henri II d’Angleterre (autre terrible disgrâce). De neuf ans son cadet, le souverain anglois donnera à Aliénor de nombreux descendants dont un nombre incomptable de fils, autre disgrâce par procuration pour Louis VII. L’ombre du porc maléfique encore lui et la punition divine planerait-elle sur tout cela, mais surtout sur l’esprit ou les dispositions psychologiques de la lignée capétienne ? Michel Pastoureau tient son fil et nous le suivons avec plaisir et même, à plus d’un tour, une certaine jubilation. Le sujet est passionnant et l’historien ne perd pas son fil pour le rendre crédible.

Un exercice de synthèse érudit et réjouissant

Afin de servir sa démonstration, le médiéviste fera encore des détours par l’histoire des croisades, les bestiaires médiévaux et notamment l’histoire du porc domestique. Fort répandu dans les villes d’alors, l’animal les nettoie de sa grande voracité. Nous visiterons également avec l’auteur, la symbolique médiévale attachée au cochon, en opposition à celle de son cousin sauvage le sanglier, qu’on affronte à la chasse et dont on tire quelques mérites guerriers. Michel Pastoureau en profitera encore pour disgresser sur le statut du porc et les interdits comparés qui pèsent sur sa consommation dans différentes cultures et religions en tentant de donner des pistes à leur propos : porc attaché à la souillure, porc omnivore, porc (trop) proche de nous du point de vue anatomique, etc…

On croisera encore, dans cet ouvrage finalement très dense, de grands personnages historiques comme Bernard de Clairvaux ou l’abbé et homme d’état Suger animés de leurs propres enjeux. On y sera gratifié d’un bonne dose d’historiographie sur l’incident et on en ressortira copieusement instruit sur l’héraldique, la nature végétale des symboles royaux français contre les animaux préférés par les royaumes de l’Europe d’alors.

Faire de l’histoire sérieuse avec des choses triviales

Pour conclure, on a même un peu de mal a restituer la richesse et la densité de ce petit ouvrage tant Michel Pastoureau y a mis d’information, en faisant des détours et des parenthèses toujours passionnantes sans perdre de vue longtemps son hypothèse. Il reste de ses érudits intarissables qui sait tenir ses lecteurs et ses auditeurs en haleine.

Au passage et pour les apprentis- chercheurs en sciences humaines, il donnera aussi une belle leçon de méthodologie, en démontrant comment à partir d’une hypothèse et de choses qui pouvaient sembler, à première vue triviales, on peut faire sérieusement de la science historique. Dans l’exercice, il aura fait, dans le même temps la nique à l’histoire classique ou « la grande histoire » comme on a pu la nommer, en interrogeant, une fois de plus ses fondements, pour établir dans la lignée de ses pairs, les Duby ou les Le Goff que les dates et les faits importants ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Finalement, pour boucler la leçon de méthode et sur le terrain de l’épistémologie, la falsifiabilité de Poppers demeurera au centre de la conclusion de cet ouvrage ; l’hypothèse, par certains aspects, cocasse, de ce porcus diabolicus et son influence sur les emblèmes royaux de la France capétienne et du bleu de la France actuelle restera une hypothèse, sauf à trouver plus d’éléments ou de documents capables de l’avérer ou de l’infirmer. Entre-temps, le médiéviste nous aura donné beaucoup de plaisir, au long d’un ouvrage qui reste parfaitement accessible à tout type de publics et dont on sent aussi, à son ton plus d’une fois amusé, qu’il a pris beaucoup de plaisir à l’écrire.

Comment se procurer cet ouvrage ?

Ce livre de Michel Pastoureau est disponible au format poche chez Points. Il fait un peu moins de 300 pages mais aucun caractère n’y est perdu. Voici un lien utile pour l’acquérir : le roi tué par un cochon, Michel Pastoureau, Edition Points (2018). Si vous préférez écouter cet ouvrage, notez qu’il est également disponible chez Audible en forma audio, lu par Olivier Martinaud et paru chez l’éditeur Le livre qui parle.

Découvrir d’autres ouvrages de Michel Pastoureau :

- Bestiaire : Une histoire du Taureau – Le loup – Les procès faits aux animaux

- L’histoire des couleurs : Le vert – Le noir – Le bleu – Le rouge

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

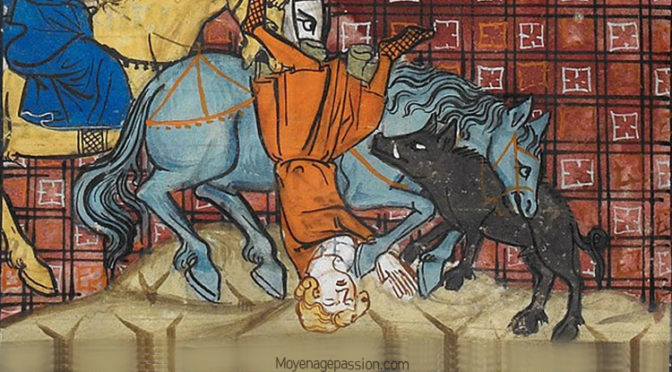

NB : le détail d’enluminure sur l’image d’en-tête est tiré du manuscrit médiéval Royal 16 G VI de la British Library d’Angleterre. Daté du milieu du XIV siècle et superbement illuminé, cette longue série de manuscrits médiévaux présente une édition révisée des Grandes Chroniques de France.

Amis des étiquettes figées et des avis tranchés, voila un auteur qui va vous obliger à réviser vos classiques. Pascal Tonazzi est, en effet, tout à la fois, un passionné de littérature et un musicien compositeur de jazz.

Amis des étiquettes figées et des avis tranchés, voila un auteur qui va vous obliger à réviser vos classiques. Pascal Tonazzi est, en effet, tout à la fois, un passionné de littérature et un musicien compositeur de jazz.