Période : moyen-âge central, XIIe

Auteur : Hildegarde de Bingen (1098-1179)

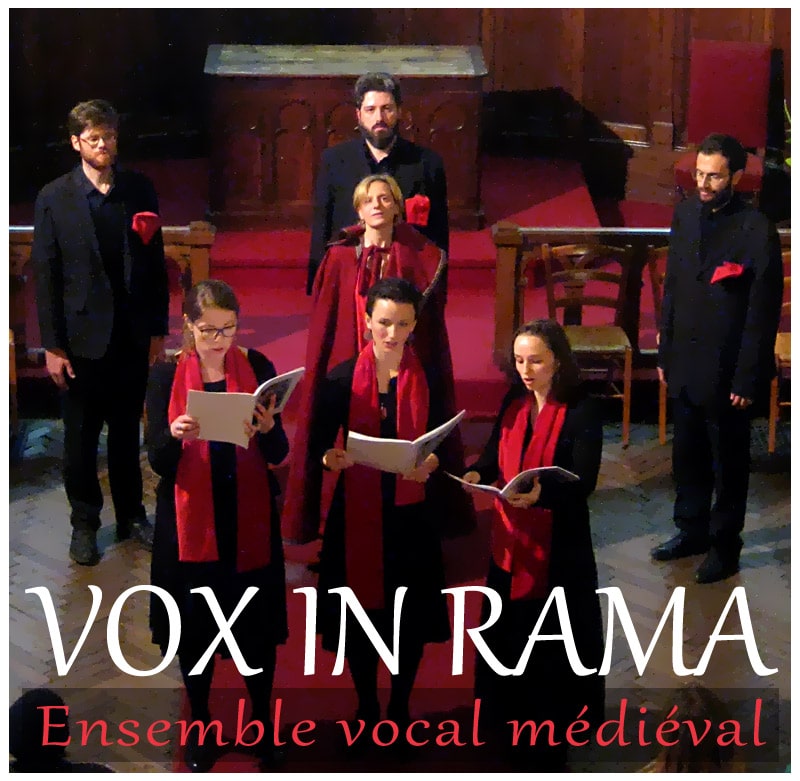

Ensemble: Vox in rama

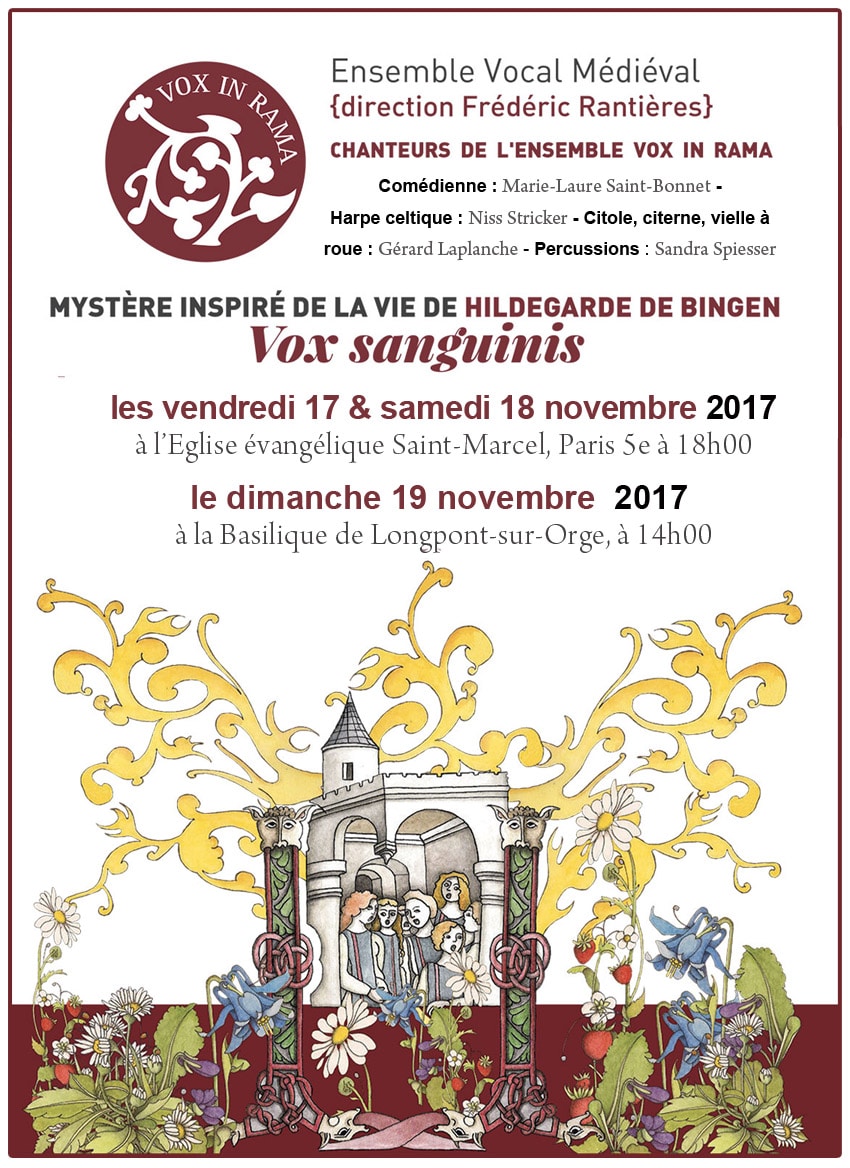

Evénement : Vox Sanguinis, mystère médiéval sur la vie, les visions & les chants d’Hildegarde, conférences et ateliers

Bonjour à tous,

En relation avec le spectacle autour d’Hildegarde, mais aussi des conférences ou ateliers qu’il donnera sur le sujet, il nous invite ici à considérer le « rire » dans une perspective historique, médiévale et médicale, à la lumière de différents auteurs mais également des conceptions de l’abbesse et sainte rhénane du XIIe siècle. Nous lui cédons donc la place, non sans vous rappeler avant cela, les dates des différents événements proposés dans le courant du mois de novembre par l’Ensemble Vox in Rama et son directeur autour des visions et des chants d’Hildegarde de Bingen.

VOX IN RAMA – SPECTACLES, CONFERENCES & ATELIERS

autour d’Hildegarde de Bingen

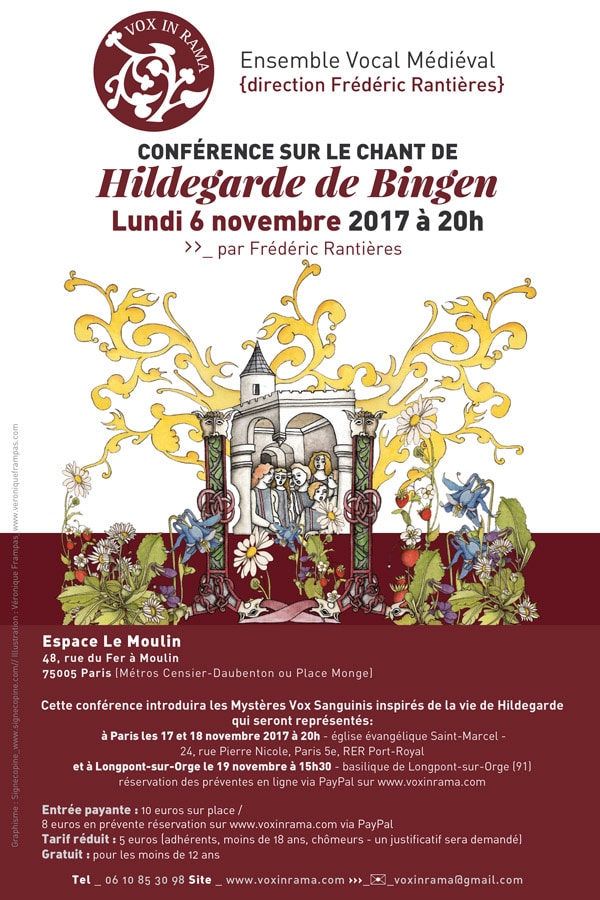

Lundi 6 novembre à 20h,

Espace le Moulin, Paris 5e

Conférence didactique de F. Rantières sur le chant de l’abbesse

Présentation et réflexion sur le thème – écoute commentée de chants d’Hildegarde de Bingen Renseignements & réservations

Vendredi 17 et samedi 18 novembre à 20h,

Paris 5e – église évangélique Saint-Marcel

Nouvelles représentations du Mystère Vox Sanguinis sur les chants et les Visions d’Hildegarde de Bingen

Version augmentée du spectacle du mois de mai avec atelier de chant à 18h (sur réservation) Renseignements & réservations

Dimanche 19 novembre à 15h30

Basilique de Longpont-sur-Orge

Représentation du Mystère Vox Sanguinis sur les chants et les Visions d’Hildegarde de Bingen

Version augmentée du spectacle du mois de mai Renseignements & réservations

Hildegarde de Bingen et le rire de la rate

Par Frédéric Rantières

Redécouvrir les dimensions spirituelles et thérapeutiques du rire au Moyen Âge

L’époque contemporaine assimile un peu trop systématiquement le rire au divertissement et, à son corollaire, la dérision, ce qui est dommageable pour nous au moins en deux points : comme tout amalgame, la confusion établie entre deux termes distincts entraîne inévitablement une réduction du sens de la langue, et qui plus est, pour les acceptions de ce mot très ancien, en déforme notre appréhension. Plus grave, la conséquence de ce processus affecte notre sens de la psychologie qui se trouve alors amoindri, perdant ainsi la capacité naturelle de voir, à travers cette manifestation par trop banalisée aujourd’hui, ses aspects

Le rire est en effet un symptôme pour l’abbesse, ce qui n’est pas nouveau, car il est considéré depuis la fin de l’Antiquité au même titre que la toux, les larmes, les diverses sortes de douleurs, d’exsudations, de sécrétions, etc., entrant dans la complexion d’un être en révélant l’équilibre subtil de ses humeurs. La prise « au sérieux » du rire est à ce point essentielle qu’elle permet de rentrer de manière plus organique dans « le terrain » d’un déséquilibre causant une maladie. Au lieu de l’ignorer, le thérapeute, pour une approche plus complète de l’homme, devrait alors, à en croire les sources anciennes, prêter attention à la manière dont ce dernier rit, pour en tirer des signes qui pourraient l’aiguiller vers l’origine de sa pathologie. Pour ce faire, il doit être guidé par une connaissance non seulement médicale mais aussi spirituelle des organes.

Le siège du rire est la rate

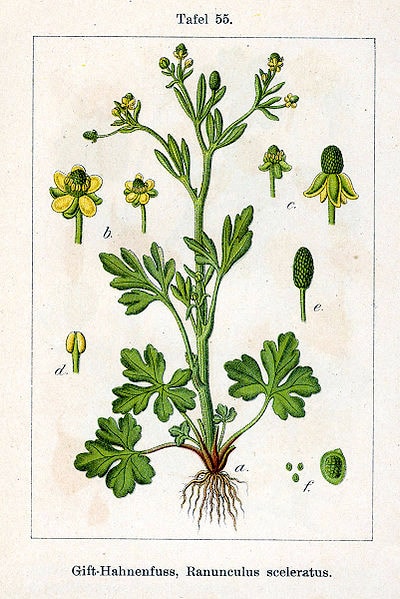

En Occident, l’idée selon quoi le rire est un symptôme est avérée par le savant Quintus Serenus Sammonicus (fin du IIe-début du IVe siècle ?), qui dans son Liber medicinalis le relie au gonflement de la rate :

« La tuméfaction de la rate est dangereuse et pourtant elle provoque un rire absurde qui me semble voisin de celui qu’engendre la plante de Sardaigne [il s’agit de la sardonie, une variété vénéneuse de renoncule qui provoque un contraction des muscles du visage] qui mêle des rires sans raison [le fameux rire sardonique] à de malheureuses destinées. On dit que son ablation supprime le penchant à l’hilarité et impose un front sévère pour le reste de la vie » (Quintus Serenus, Liber medicinalis, Dr Roger Pépin, Presses universitaires de France, 1950, XXII, Pour guérir la rate, 25-30, p. 25)

La relation que le médecin peut établir entre la tuméfaction de la rate et le rire qu’elle provoque fait de ce dernier un symptôme à même de lui indiquer un disfonctionnement de l’organe. Cette croyance remonte en vérité à Pline l’Ancien (23-79 ap. JC), qui, dans son Histoire naturelle, rapporte entre autres qu’un rire immodéré est fonction de la taille de la rate (chap. XI, lxxx), ce passage étant mieux connu pour la mention de la rate que l’on brûlait chez les coureurs afin d’améliorer leur endurance, d’où viendrait l’expression « courir comme un dératé ». Quant à sa fonction, Platon (428-347 av. JC), dans son célèbre Timée, écrit bien connu au Moyen Âge, l’assigne à celle de nettoyer le foie de ses impuretés :

« Par ailleurs, la constitution du viscère voisin [la rate] et sa situation sur sa gauche [par rapport au foie qui est à droite] trouvent dans le foie leur explication, car ce viscère sert à garder le foie toujours brillant et net, comme un instrument fait exprès pour essuyer un miroir et toujours prêt à ses côtés à être utilisé. Voilà justement pourquoi, chaque fois que des impuretés apparaissent sur le foie, impuretés produites par des maladies qui frappent le corps, la rate les nettoie toutes ; elles sont absorbées par les trous qui parsèment la texture de ce viscère, qui est creuse et exsangue. Par suite, lorsqu’elle se remplit des impuretés qu’elle enlève, son volume augmente, la rate devient grosse et malsaine. Et, à rebours, quand le corps est purgé, elle rapetisse et revient à son volume primitif » (Platon, Timée, traduction de Luc Brisson, 2001, 72c-d, p. 187).

Hildegarde savait tout cela. Dans son traité de médecine, elle évoque au sujet de l’Adam un lien entre la rate et les rires qu’il émet depuis la transgression du précepte divin dans le jardin d’Éden, les

« Adam, avant la faute, connaissait le chant des anges et toute sorte de musique, et il avait une voix harmonieuse, comme celle d’un monocorde. À cause de sa faute, causée par la tromperie du serpent, s’est introduit dans sa moelle et sa cuisse une sorte de vent qui se trouve maintenant en tout homme. Sous l’effet de ce vent, la rate de l’homme se dilate, et, dans une manifestation de joie inepte, des ricanements et des éclats de rire en jaillissent » (Hildegarde de Bingen, Pierre Monat, Les causes et les remèdes, Grenoble, Jérôme Millon, 1997, La prudence d’Adam, p. 179).

Notre botaniste, comme tout médiéval, n’ignorait pas non plus le quadruple adage du compilateur Isidore de Séville (560 ?-636), qui dans ses Étymologies affirmait que « c’est avec la rate que nous rions, avec la bile (ou la vésicule biliaire) que nous nous mettons en colère, avec le cœur que nous comprenons et avec le foie que nous aimons » (Étymologies livre XI, i, 127). Au XVIe, le médecin de la Renaissance Laurent Joubert (1529-1582) repartira de ce savoir dans son traité sur le rire à propos des tempéraments mélancoliques :

« Or il etoit bien seant à l’homme, de s’ajouyr & rire : et pource il ha eu la rate fort convoiteuse et rapineuse de cette lie […] Car ayant grand force d’attirer l’humeur melancholique [qui provient de la bile noire], qui d’alheurs et copieus en l’homme, elle ne peut fahlir d’etre bien noire. Donqs tandis que celà se pratique bien, l’homme et plus joyeus : mais si la rate n’attire autant de melancholie […] ou à cause de sa foiblesse […] le sang demeure noir (comme aussi sera la rate) & l’esprit en devient triste. Il echait quelquefois, que à cause des opilacions, la lie qui et attiree & anclose dans la rate, ne se peut libremant vuider. Dontil s’y fait une tumeur dure ; que nous appelons Schyrrhe, menassant d’hydropisie […] Mais que dirons-nous au poëte Quint Serain, qui attribuë à la rate grosse et anflee, la cause de certain Ris ? […] Ha-il point voulu sinifier la manie ou folie, qui procede souvant de la rate mal disposee ? dont grand humeur melancholique monte au cerveau ? Mais celà ne seroit pas le Ris Sardonien […] » (Laurent Joubert, Traité du ris (facsimilé), Paris, Nicolas Chesneau, 1579, Maxtor, novembre 2014, « pourquoy dit-on que la rate fait rire ? », p. 286-288).

Le vent du péché envahit aussi la rate

Pour en revenir à notre abbesse, qui ne manque jamais de ressort, on peut constater, après ce petit périple autour de la rate, qu’elle va beaucoup plus loin que ses propres sources, en ancrant cette connaissance médicale dans l’épisode du dialogue de la Genèse entre Ève et le serpent, comme nous l’avons vu plus haut. Notre médecin médiéval va de surcroît rentrer dans une minutieuse description sur la manière dont le souffle maléfique du serpent parcourt désormais le corps de l’Adam :

« […] Et lorsque l’homme se réjouit des bonnes choses, ou des mauvaises qui lui plaisent, le souffle dont j’ai parlé, sortant de sa moelle, touche d’abord sa cuisse, occupe sa rate, emplit les veines de sa rate, s’étend jusqu’au cœur, emplit le foie, et ainsi pousse l’homme à rire et fait sortir sa voix sous la forme d’un ricanement semblable aux cris des animaux. »

Elle ajoutera même, au sujet de la rate et de sa relation avec le rire :

« L’homme qui, sous l’effet de ses pensées, est emporté ici et là, facilement, comme le vent, a une rate un peu épaisse, et, pour cette raison, il est facilement dans la joie et rit facilement. Et, de même que la tristesse et la colère affaiblissent l’homme et le dessèchent, de même un rire sans mesure blesse la rate, fatigue l’estomac, et, par le mouvement qu’il crée, disperse les humeurs de façon anormale, dans toutes les directions. » (Hildegarde de Bingen, Pierre Monat, Les causes et les remèdes, Grenoble, Jérôme Millon, 1997, la joie et le rire, p. 180).

On ne sait plus alors vraiment si c’est la poule qui fait l’œuf, à savoir si c’est la rate tuméfiée qui provoquerait un rire incohérent, ou si c’est plutôt l’œuf qui fait la poule, autrement dit si c’est le rire lui-même qui endommagerait la rate causant alors des ricanements ineptes ? Mais pour comprendre Hildegarde, mieux vaut ne pas trop se cramponner à une logique cartésienne, ce qui serait anachronique, mais plutôt prendre une hauteur de vue qui permette de dégager des axes de réflexion plus élargis.

L’idée en effet que le rire puisse être à la fois le symptôme d’un désordre organique de l’Adam, et en particulier de sa rate, ne s’oppose guère pour notre visionnaire au fait qu’il puisse également être la cause de la souffrance de la rate, puisque un rire démesuré peut avoir un effet pervers qui altère la qualité des organes, en dispersant leur énergie, jusqu’à les blesser.

Le rire, s’il est le signe d’une bonne santé de la rate lorsqu’il est modéré, peut donc indiquer dans la médecine ancienne un disfonctionnement de l’organe lorsqu’il devient incontrôlé et, par retour, blesser celle que l’on désignait communément comme étant le siège du rire.

Les textes que je viens de citer dans cet article font notamment l’objet de l’une des dernières scènes du spectacle consacrée à « la voix du premier Adam », afin de redonner aux textes de notre auteure toute leur puissance et d’en partager la saveur avec le public. Cette formidable réflexion de la visionnaire a provoqué chez moi un tel engouement que je lui consacre depuis plus d’un an une conférence sur sa conception de la voix et du chant en lien avec le rire, que je referai encore trois fois entre les mois de novembre et de décembre 2017 sur Paris.

Je suis heureux de pouvoir à nouveau représenter ce mystère sur Paris, qui d’ailleurs a connu un franc succès au mois de mai, les vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 à 20h à l’église évangélique Saint-Marcel (Paris 5e) et le dimanche 19 novembre 2017 à 15h30 à la basilique de Longpont-sur-Orge (91) avec une conférence introductive à 14h. Avant les spectacles des 17 et 18 novembre sera proposé au public sur réservation un atelier de chant entre 18h et 19h sur « le rire au moyen âge », en repartant des textes anciens sur le rire.

Lundi 6 novembre 2017 à 20h, j’introduirai les textes du spectacle ainsi que des chants d’Hildegarde de Bingen dans une conférence qui se déroulera à l’Espace le Moulin, Paris 5e.

Frédéric Rantières.

Directeur Artistique de Vox in Rama

Comme indiqué plus haut, pour tout renseignement ou réservation sur les réalisations et le travail de Frédéric Rantières, n’hésitez pas à consulter son site web officiel.

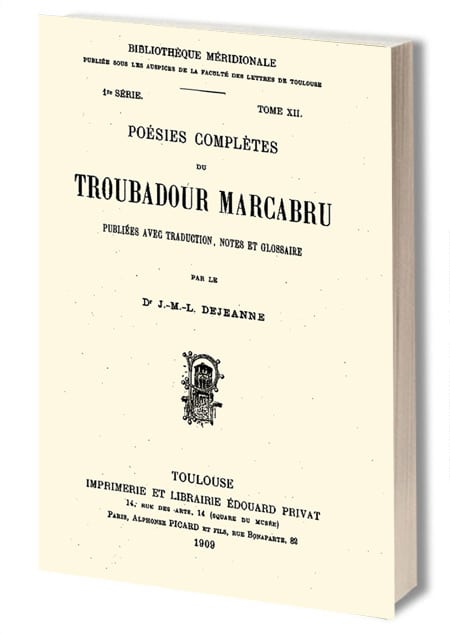

Sujet : troubadours, langue d’oc, poésie, chanson et musique médiévale, fine amour, amour courtois. ethnomusicologie.

Sujet : troubadours, langue d’oc, poésie, chanson et musique médiévale, fine amour, amour courtois. ethnomusicologie. ous revenons aujourd’hui sur la poésie médiévale et bucolique du Troubadour Marcabru (Marcabrun) avec une très belle interprétation de sa chanson « Bel m’es quan son li fruich madur », (J’aime quand les fruits sont mûrs) par l’ensemble médiéval FLOR ENVERSA que cet article va nous donner également la joie de vous présenter.

ous revenons aujourd’hui sur la poésie médiévale et bucolique du Troubadour Marcabru (Marcabrun) avec une très belle interprétation de sa chanson « Bel m’es quan son li fruich madur », (J’aime quand les fruits sont mûrs) par l’ensemble médiéval FLOR ENVERSA que cet article va nous donner également la joie de vous présenter.

etraduire au plus près de leur authenticité originelle la musique et les chants médiévaux relève souvent de la gageure, mais que dire quand les œuvres en question ont été composées par une grande mystique, sinon la plus grande du Moyen Âge central, Hildegarde de Bingen et quand, en plus, on entend bien, à travers une restitution contemporaine, tenter de transmettre et de faire sentir toute la richesse de l’expérience mystique et des visions de la

etraduire au plus près de leur authenticité originelle la musique et les chants médiévaux relève souvent de la gageure, mais que dire quand les œuvres en question ont été composées par une grande mystique, sinon la plus grande du Moyen Âge central, Hildegarde de Bingen et quand, en plus, on entend bien, à travers une restitution contemporaine, tenter de transmettre et de faire sentir toute la richesse de l’expérience mystique et des visions de la