Titre : les visiteurs de l’Histoire à la fin du moyen-âge

Période : bas moyen-âge, XVe siècle, année 1450

Lieu : Château de Crèvecoeur, Normandie

Média : vidéo, série télévisée

Chaîne de télévision : France 5 Année : 2012

Un voyage dans les couloirs du temps

Bonjour à tous,

Ce programme télévisuel fait partie de la série « les visiteurs de l’Histoire » diffusée par la chaîne de télévision France 5, dans le courant de l’année 2012. Dans cette série, nous suivons Arnaud Poivre d’Arvor, innocent (et presque ingénu) visiteur de l’Histoire, à la découverte de différentes périodes du passé. En l’occurrence dans cet épisode, il part explorer le château de Crèvecoeur en Auge, en Normandie, lieu d’attraction et d’intérêt historique qu’un petit groupe de passionnés a décidé d’animer et de faire revivre (photo ci-dessous). Rebaptisé, pour l’occasion,

L’ingénu et l’historien

Chers puristes amateurs, historiens affranchis, ou passionnés d’Histoire, à la recherche du détail pointu et peut-être même, de la qualité académique, ne voyez dans ce programme télévisuel qu’un divertissement et jugez-le, s’il vous est possible, sans élitisme, et pour ce qu’il est.

A la décharge de notre innocent visiteur, on s’attend peut-être, aussi, face au nom qu’il porte, à une filiation plus marquée d’un point de vue journalistique, mais il faut bien qu’il s’en démarque. Injustice de l’héritage qu’il faut porter, quelquefois, malgré soi, à brûle- pourpoint, sans doute, serions-nous tenter d’en exiger moins d’un parfait inconnu, mais comment l’en rendre comptable? Il joue ici au visiteur, découvreur de l’histoire, pas au journaliste averti. Pour juger ce programme sur les ambitions qu’il affiche – une émission « ludique et instructive » de divertissement et de sensibilisation sur des thèmes historiques -, il faut bien reconnaître que la drôlerie naît justement de cette ingénuité étonnée qu’Arnaud Poivre d’Arvor nous livre, autant dans ses gestes que dans ses questions, face aux choses qu’il découvre. Au fond, cette humilité et cette candeur nous le rendent aussi drôle et sympathique et on finit par passer un bon moment en sa compagnie (et celle de son chapeau).

Les visiteurs de l’Histoire en 1450

Sur la pertinence historique

D’un point de vue historique on pourra toujours ergoter sur certains menus détails, mais ce documentaire souligne, tout de même, certains points pertinents qui sont fidèles à ce que l’Histoire médiévale récente nous enseigne.

Fin de la guerre de Cent ans, dépopulation et émancipation relative des paysans

Les notions d’hygiène au moyen-âge réhabilitées

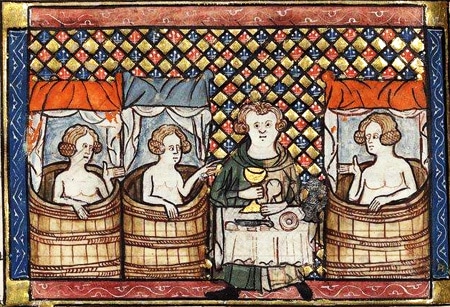

Pour avoir fait quelques recherches sur la question, je suis heureux de voir que la réhabilitation des notions d’hygiène, autant que l’importance du bain, sont présentes dans ce documentaire et à Crèvecoeur. Pour être très honnête, je ne sais pas à quel point les vilains et les serfs pouvaient bénéficier des étuves en se voyant, en plus, entourés de jolies damoiselles au temps du bain, et j’en aurais plutôt quelques doutes; que cela ait été réservé aux notables, aux gens d’armes ayant quelques pièces ou aux encore aux riches marchands me semble tout de même plus probable. Cela ne veut, bien sûr, pas dire qu’on ne se lavait pas dans les Campagnes. Les traités d’hygiène du moyen-âge sont, souvent, fortement appuyés et relayés par une médecine médiévale bien présente et qui rayonne depuis les universités de Montpellier, de Toulouse ou de Salerne depuis près de trois siècles au moment où nous transporte ce documentaire. Nul doute que via les médecins d’alors dont la profession s’émancipe de plus en plus, déjà dès le XIIIe, XIVe siècles, mais aussi via les moines, ces traités et cette conscience de l’importance de la propreté corporelle et de l’hygiène ont eu des incidences sur le comportement des

Un moyen-âge profondément chrétien

Centralisme du pouvoir royal de Droit Divin

Tout au long du bas moyen-âge, le pouvoir fort et centralisé que Charlemagne avait conquis et mis en place, et que ses héritiers avaient ensuite perdus, des siècles auparavant, se restructurera graduellement autour du roi. Avec ce phénomène, la féodalité sera, peu à peu, en perte de vitesse et, avec elle, le pouvoir des seigneurs. On a vu les incidences de cela sur la construction des châteaux forts et cette tendance se confirmera au fil des siècles. Pour affirmer leur pouvoir, autant que pour assurer la cohésion du territoire et se prémunir d’alliances

Faire revivre le moyen-âge avec passion

Au château de Crèvecoeur et dans ces visiteurs de l’Histoire sur la fin du moyen-âge, on sent aussi que les gens du château déploient des efforts louables et sérieux pour faire revivre, avec coeur, cette période du bas moyen-âge. Leur immersion est certaine et leur étonnement spontané face à certaines questions de leur innocent visiteur de passage – sur les cochons roses, sur la religion ou sur d’autres sujets -, le marque bien. Sur la question du jeu des « comédiens » et « acteurs » de ce château reconstitué. « Surjouent-ils par instant? » « Jouent-ils faux? » La civilisation de l’image nous a tous élevé dans un certain sens critique, mais il faut garder de l’indulgence envers les protagonistes de ce documentaire et la troupe qui anime le château de Crèvecoeur. Ce sont des passionnés d’histoire qui n’ont peut-être pas fait Actor Studio mais qui réécrivent un peu d’histoire médiévale sans texte et avec

Réjouissances médiévales au château

Nous présenterons certainement le château de Crèvecoeur en Auge de manière plus détaillé et dans un autre article, mais nous voulons déjà donner, ici, quelques éléments sur ce joli lieu qui fait revivre le monde médiéval.

Il est ouvert une bonne partie de l’année et il s’y organise aussi des festivals, des animations, des fêtes, des reconstitutions historiques, et même des « médiévales » qui durent plusieurs jours. Alors, si vous souhaitez, le temps d’une journée, vous glisser vous aussi dans la peau d’un Arnaud de Passage pour aller y célébrer le moyen-âge, n’hésitez pas à visiter le site web du château de Crèvecoeur pour plus de détails.

Une excellente journée à tous!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval et du moyen-âge sous toutes leurs formes.

ue les puristes et amateurs d’Histoire médiévale se réjouissent, aujourd’hui, en plus de parler de poésie, nous abordons l’humour médiéval sous une perspective historique. Jusque là, vous l’aviez compris, cette rubrique du site s’adressait plus à des façons modernes de rire du moyen-âge qu’à des commentaires éclairés sur l’humour médiéval d’époque. Cela ne changera d’ailleurs pas, dans cette rubrique, il sera bien toujours question de se divertir et de rire plus que de faire une sorte d’anthologie du rire médiéval, (qui, en réalité, serait surement nettement moins drôle comme le sont souvent les ouvrages qui parlent d’humour sans en faire). Nous allons donc continuer de maintenir cette partie du site dans son esprit original mais, une fois n’est pas coutume, nous dérogeons un peu à la règle, ici, pour parler de poésie satirique et d’humour médiéval « d’époque » donc.

ue les puristes et amateurs d’Histoire médiévale se réjouissent, aujourd’hui, en plus de parler de poésie, nous abordons l’humour médiéval sous une perspective historique. Jusque là, vous l’aviez compris, cette rubrique du site s’adressait plus à des façons modernes de rire du moyen-âge qu’à des commentaires éclairés sur l’humour médiéval d’époque. Cela ne changera d’ailleurs pas, dans cette rubrique, il sera bien toujours question de se divertir et de rire plus que de faire une sorte d’anthologie du rire médiéval, (qui, en réalité, serait surement nettement moins drôle comme le sont souvent les ouvrages qui parlent d’humour sans en faire). Nous allons donc continuer de maintenir cette partie du site dans son esprit original mais, une fois n’est pas coutume, nous dérogeons un peu à la règle, ici, pour parler de poésie satirique et d’humour médiéval « d’époque » donc. Cet article a aussi sa place dans la rubrique musiques médiévales puisque nous postons ici un extrait de Carmina Burana par le groupe

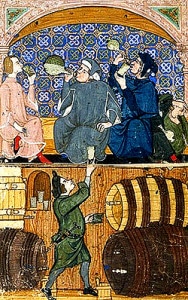

Cet article a aussi sa place dans la rubrique musiques médiévales puisque nous postons ici un extrait de Carmina Burana par le groupe  détournaient les ouvrages sacrés pour s’en moquer. Se faisant, ils suscitèrent, d’ailleurs, les foudres de l’Eglise et des universités qui, dans le courant du XIIIe siècle, condamnèrent, à diverses reprises ces clercs « ribauds » (débauchés) pour leurs agissements.

détournaient les ouvrages sacrés pour s’en moquer. Se faisant, ils suscitèrent, d’ailleurs, les foudres de l’Eglise et des universités qui, dans le courant du XIIIe siècle, condamnèrent, à diverses reprises ces clercs « ribauds » (débauchés) pour leurs agissements.

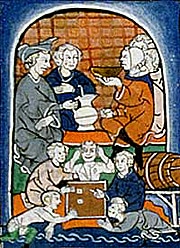

Tacuinum sanitatis, Rhénanie, XV

Tacuinum sanitatis, Rhénanie, XV

omme vous l’avez compris au fil des semaines, nous explorons sur ce site web, le monde médiéval et d’histoire du moyen-âge sous toutes leurs formes. Dans ce cadre, moyenagepassion est aussi, pour nous, un laboratoire d’expérimentation, qu’il s’agisse d’écriture, de vidéos, d’images ou de sons, au gré de nos inspirations. En vérité, c’est de la forge répétée que l’on fait les meilleures épées et sans couler ses premières lames dans les flammes ou sans chercher de nouveaux alliages, nul artisan n’aurait jamais pu forger l’acier des meilleures armes. D’une certaine manière, c’est à cela que nous nous essayons mais quoiqu’il en soit, chers lecteurs de ces lignes, c’est toujours entre vos mains que nous remettons ces expériences médiévales, des plus sérieuses aux plus triviales, en fondant l’espoir que vous nous y suivrez avec intérêt, curiosité et surtout avec plaisir.

omme vous l’avez compris au fil des semaines, nous explorons sur ce site web, le monde médiéval et d’histoire du moyen-âge sous toutes leurs formes. Dans ce cadre, moyenagepassion est aussi, pour nous, un laboratoire d’expérimentation, qu’il s’agisse d’écriture, de vidéos, d’images ou de sons, au gré de nos inspirations. En vérité, c’est de la forge répétée que l’on fait les meilleures épées et sans couler ses premières lames dans les flammes ou sans chercher de nouveaux alliages, nul artisan n’aurait jamais pu forger l’acier des meilleures armes. D’une certaine manière, c’est à cela que nous nous essayons mais quoiqu’il en soit, chers lecteurs de ces lignes, c’est toujours entre vos mains que nous remettons ces expériences médiévales, des plus sérieuses aux plus triviales, en fondant l’espoir que vous nous y suivrez avec intérêt, curiosité et surtout avec plaisir.

l y a peu de traces concrètes de la prononciation du vieux français et des langues médiévales; le fait est qu’en dehors des quelques textes concernant ces aspects qui ont pu traverser le temps, peu de fichiers sons nous sont parvenus et youtube n’existait alors pas. Du côté des linguistes et des historiens, on s’entend donc sur quelques vérités et surtout sur une relative ignorance. Dit-on Roi ou Roé? Dit-on Saint Pou ou Saint Pau? Que faire encore des consonnes finales? Doit-on les rendre muettes comme nous le faisons, depuis, en français moderne? Et, encore, quid des dyphtongues ? Pire que tout, on sait qu’on s’autorise alors, dans la grande liberté de la licence poétique, à prononcer une chose ou l’autre au gré des vers et de leurs rimes. Pourtant, dans cet espace d’hypothèses et de

l y a peu de traces concrètes de la prononciation du vieux français et des langues médiévales; le fait est qu’en dehors des quelques textes concernant ces aspects qui ont pu traverser le temps, peu de fichiers sons nous sont parvenus et youtube n’existait alors pas. Du côté des linguistes et des historiens, on s’entend donc sur quelques vérités et surtout sur une relative ignorance. Dit-on Roi ou Roé? Dit-on Saint Pou ou Saint Pau? Que faire encore des consonnes finales? Doit-on les rendre muettes comme nous le faisons, depuis, en français moderne? Et, encore, quid des dyphtongues ? Pire que tout, on sait qu’on s’autorise alors, dans la grande liberté de la licence poétique, à prononcer une chose ou l’autre au gré des vers et de leurs rimes. Pourtant, dans cet espace d’hypothèses et de

ces questions, n’hésitez pas à me contacter pour d’éventuels remarques, je les accueillerais à bras ouverts. Pour le reste et comme toujours, les commentaires ou les mails sont toujours les bienvenus.

ces questions, n’hésitez pas à me contacter pour d’éventuels remarques, je les accueillerais à bras ouverts. Pour le reste et comme toujours, les commentaires ou les mails sont toujours les bienvenus.

our ceux qui sont passés à côté, autant que pour les besoins de l’indexation, je reposte ici l’illustration que la

our ceux qui sont passés à côté, autant que pour les besoins de l’indexation, je reposte ici l’illustration que la