Sujet : vieux-français, poésie médiévale, poésie courtoise, amour courtois, trouvères, langue d’oïl, salut d’amour, loyal amant, fine amor, complainte d’amour.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : anonyme

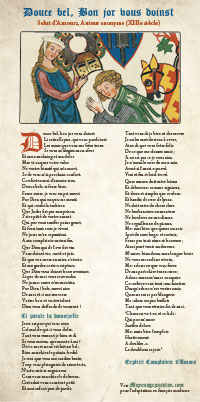

Titre : Douce bel, bon jor vous doinst

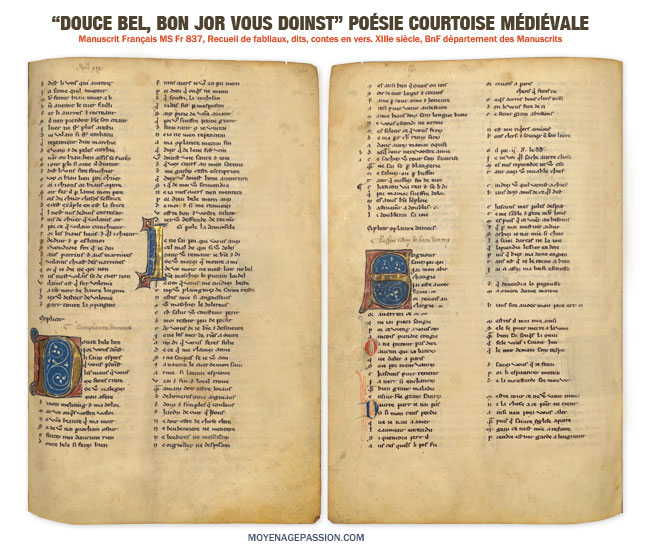

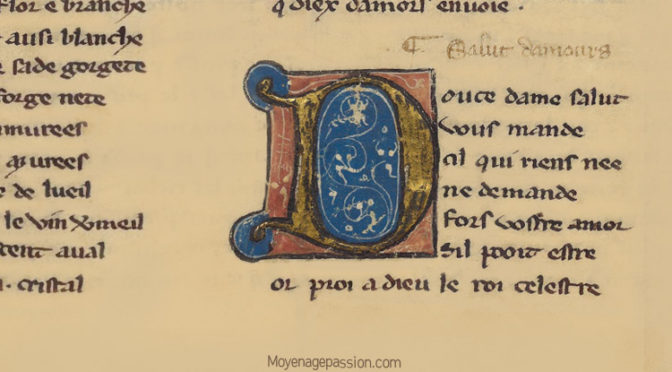

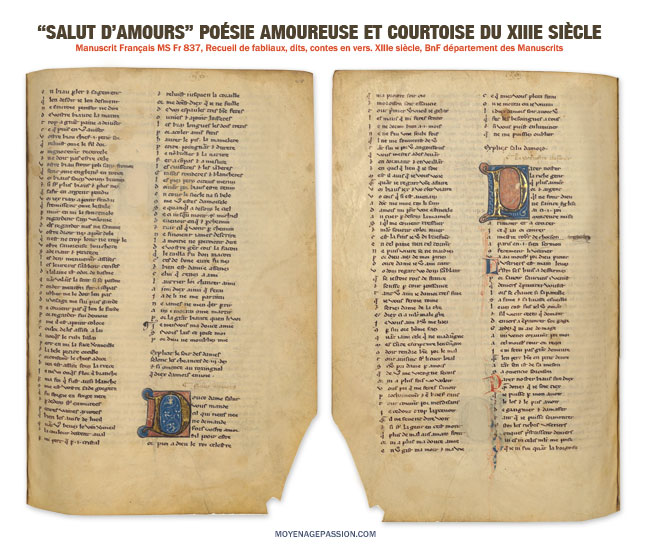

Ouvrage : Manuscrit médiéval Français 837 de la BnF.

Bonjour à tous,

os pérégrinations médiévales du jour nous ramènent, à nouveau, au Moyen Âge central et au temps de l’amour courtois. Nous y découvrirons un nouveau Salut d’amour.

Ces pièces courtoises, dont peu de traces ont subsisté, se retrouvent dans la poésie médiévale des XIIe et XIIIe siècles. Elles apparaissent d’abord chez les troubadours occitans. Puis, comme beaucoup d’autres formes poétiques de la Provence médiévale, elles seront adoptées par les trouvères du nord de France.

La complainte amoureuse d’un trouvère empressé

La pièce du jour a ceci d’original que l’auteur met en scène à la fois le salut de l’amoureux et la réponse de la demoiselle. Le prétendant souscrit à tous les codes de la lyrique courtoise et de la fine amor (fin’amor). Il souffre. Il est « dolent » et se tient à la merci de la demoiselle. Il lui sera loyal jusqu’à la mort, etc… Bien entendu, il ne tarira pas d’éloges sur les qualités et la valeurs de la dame. Lui accordera-t-elle pour autant ses grâces ?

Loin de se laisser séduire par le trouvère, la belle le mettra au pied du mur avec beaucoup de répartie. Sans l’éconduire, ni lui céder, elle raillera même sa prétendue souffrance et sa volonté de se sacrifier ou de mourir pour elle. Apparemment, le trouvère est allé un peu vite en besogne et la réponse de la demoiselle lui fournira l’occasion de recevoir une leçon de courtoisie.

Exercice littéraire contre retour au réel

Un certain humour se dégage de cet échange qui prend un peu de distance par rapport à la lyrique courtoise. La demoiselle oppose, en effet, à l’exercice poétique, un rappel direct au réel. C’est à la fois : « arrête de faire le lourdaud et d’en faire des tonnes » et « pas si vite, l’ami ! »

Autrement dit, il ne suffit pas d’une complainte enflammée et d’un loyal amant se disant prêt à se sacrifier pour s’attirer les faveurs d’une belle. Même avec une poésie flatteuse et bien menée, il en faut un peu plus pour faire tourner la tête d’une demoiselle de caractère. Celle du jour en a et si elle ne ferme pas la porte au trouvère, elle en exigera largement plus avant de tomber, plus tard peut-être, en pamoison. Au delà des formes de l’approche et de l’excès d’empressement du trouvère, valeurs morales, caractère, noblesse, réputation et statut social seront au programme de cette « recette » de la séduction courtoise.

Aux sources manuscrites de cette poésie médiévale

Pour la présentation des sources de cette poésie, nous revenons au Ms Français 837 de la BnF. Ce riche manuscrit médiéval daté de la dernière partie du XIIIe siècle nous propose pas moins de 249 œuvres d’auteurs divers entre fabliaux, contes, poésies et textes variés. A noter que Rutebeuf y tient une belle place avec 31 pièces signées de sa plume.

Dans le premier tiers du XIXe siècle, Achille Jubinal avait extrait de nombreuses pièces de ce manuscrit médiéval dont deux saluts d’amour (voir Jongleurs & Trouvères, 1835). Trois décennies plus tard, le philologue et chartiste Paul Meyer regroupait, à son tour, d’autres saluts d’Amours en langue d’oïl dans une parution de l’Ecole des Chartes (1). C’est sur cette dernière publication que nous nous sommes appuyés pour vous proposer la transcription de la poésie du jour, en graphie moderne.

Douce be, bon jor vous doinst

Le Salut d’amour d’un trouvère & sa réponse

NB : à l’habitude, nous vous proposons quelques clefs de vocabulaire pour mieux comprendre cette poésie en vieux français.

Douce bel, bon jor vous doinst

Li sainz Espirs, qui vous pardoinst

Les maus que vous me fetes trere.

Se vous m’elegiez mon afere

Et mon mehaing (souffrance, blessure) et ma dolor

Mar vi onques (par malheur je ne vis jamais) votre valor (vertu, mérite)

Ne vostre biauté qui m’a mort (touché, atteint)

Se de vous n’ai prochain confort (aide, consolation).

Confortez moi d’aucune rien,

Douce bele, si ferez bien.

Frans cuers, je vous en pri merci (pitié, miséricorde)

Por Dieu qui onques ne menti

Et qui soufri la trahison

Que Judas fist par mesprison.

S’aiez pitié de vostre amant

Qui por vous sueffre paine grant,

Et ferai tant com je vivrai

Ne ja ne m’en repentirai.

A ma complainte metrai fin.

Que Diex qui de l’eve (eau) fist vin

Vous doinst vie, santé et joie,

Et que voz cuers au mien s’otroie,

Et me gardez ceste escripture,

Que Diex vous doinst bone aventure,

Si que de moi vous souvendra

Ne ja mes cuers n’en mentira.

Por Dieu ! bele, merci aiez

De moi et si me renvoiez

Vostre bon et vostre talent (désir, envie).

Diex vous deffende de torment !

Ci parole la demoisele :

Je ne sai por qui vous avez

Cel mal de qoi si vous dolez (lamentez, plaigniez).

Tant vous remant je bien et di

Se vous morez, que monte à mi (en quoi y serais-je lié) ?

De vo mort ne m’est lait (funeste) ne bel ;

Bien maschiez le putain lordel (vous savez bien faire le sot, l’idiot);

Je croi que vous me cuidiez (croyez) beste;

Trop vous plaingniez de saine teste,

N’estes mie (aucunement) si angoisseus

Com vous maschiez le dolereus (vous feignez d’être malheureux).

Cist (ces) salut vous coustent petit

Et moi refont peu de porfit.

Tant vous di je bien et descuevre

Je ne les met de riens à oevre,

Ainz di que vous fetes folie

De ce que me clamez amie ;

Si ne sai pas se je vous aim,

Je n’aurai le cuer de mon sain

Armé si l’aurai esprové,

Vrai et fin et loial trové.

Quar amanz doit estre loiaus

Et deboneres comme aigniaus,

Et douz et simples que coulons (colombes)

Et hardiz de cuer de lyons.

Ne doit estre de chose clere

Ne beobanciere (arrogant, orgueilleux) ne mentere

Ne borderes ne mesdisanz

Ne orguillex ne despisanz (dédaigneux),

Mes ausi bien que quens (comtes) ou rois

Soit de cuer larges et cortois,

Fame (reconnu, réputé) par tout aime et boneure.

Ainsi puet venir au deseure (triompher).

M’amor, biau douz, sanz longue broie (sans délai, sans marchander)

Ne vous escondi ne otroie (ne vous refuse, ni vous octroie),

Mes selonc ce que vous ferez

De ma part chier tenez serez ;

Adonc (Alors) aurez m’amor conquise

Ce sachiez vous tout sans faintise.

Dusqu’adonc n’ere vostre amie,

Quar ne sai se par blangerie (flatterie)

Me saluez ou par buffois (raillerie)

Tant que vous eüssiez foi de moi.

« Chanson va-t-en et se li di :

Qui por m’amor

Sueffre dolore

Mes amis bien l’emploie

Hastivement

A doubles .c.

Li doublerai sa joie. »

Explicit complainte d’amors.

Retrouvez d’autres saluts d’amours en vieux français et leur traduction ici :

- Ma douce amie, salut, s’il vous agrée, auteur médiéval anonyme (XIIIe s)

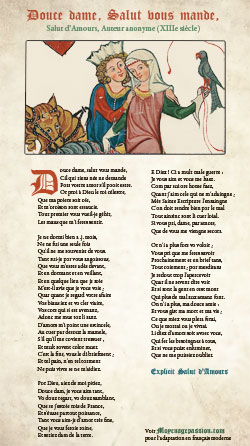

- Douce dame, salut vous mande, auteur médiéval anonyme (XIIIe s)

- Douce, simple, cortoise et sage, auteur médiéval anonyme (XIIIe s)

- Pour d’autres pièces d’amour courtois, utilisez le moteur de recherche du site.

En vous souhaitant une belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

(1) Le salut d’amour dans les littératures provençale et française, Paul Meyer, Bibliothèque de l’Ecoles des Chartes (1867)

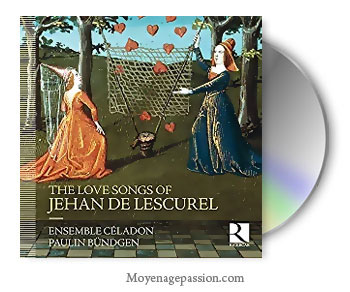

NB : sur l’illustration de la poésie, vous aurez reconnu une enluminure empruntée au célèbre Codex Manesse.