Période : Moyen Âge, XIIIe siècle.

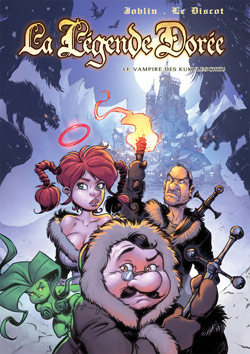

Auteur : JP Joblin, Olivier le Discot

Titre : la légende dorée

Sortie prévue : 2020

Bonjour à tous

Nous vous avions déjà parlé ici d’un de ses auteurs, Jean-Pierre Joblin, à l’occasion d’un excellent spectacle et d’un livre album autour de François Villon. Cette fois-ci, Joblin, qui partage ses talents entre l’écriture et l’illustration, se range uniquement du côté du scénario. Du point de vue des thèmes, il récidive aussi avec le Moyen Âge et l’humour qui lui sont tous les deux chers. Côté illustration, il retrouve, dans ce projet, son complice Olivier le Discot. Tous deux avaient, en effet, publié, à partir de 2008 et chez Vents d’Ouest, une trilogie dont la BD du jour est une nouvel opus.

De la légende Dorée de Jacques de Voragine à la BD et Frère Boulu

Dans le courant du XIIIe siècle, le dominicain et archevêque génois Jacques de Voragine rédigea un ouvrage liturgique qui allait devenir l’un des plus lus du Moyen Âge. On le sait par le nombre impressionnant de copie manuscrites et de traduction qui en furent faites. Sorte de compilation hagiographique, l’ouvrage conte la vie de près de 150 saints et martyrs chrétiens. Il se fera bientôt connaître sous le nom de Legenda aurea (soit Légende dorée) et aura une véritable influence sur la chrétienté médiévale et sa mythologie.

Quoiqu’il en soit, nous laissons ici la place aux deux compères de cette Légende dorée moderne pour vous présenter leur opération de financement en textes et en images.

SAINTE ULULE, PRIEZ POUR NOUS !

par Jean-Pierre Joblin

– « Alors ?… Quand est-ce qu’il repart vers de nouvelles aventures votre frère Boulu ? »

– « À quand un nouvel album de La Légende Dorée ?… »

Ces questions de lecteurs, combien de fois ne les avons-nous pas entendues dans les festivals, lors de rencontres, de dédicaces ?…

Enfin, une suite

L’éditeur d’origine n’ayant pas imaginé publier autre chose qu’un triptyque et le paysage éditorial étant ce qu’il est, nous avons décidé de prendre le démon par les cornes. Depuis des années, nous avons gardé le lien avec un grand nombre de lecteurs enthousiastes. Et c’est pourquoi nous communiquons à ceux qui souhaiteraient participer avec eux à la résurrection de frère Boulu, le lien du financement participatif qui nous permettra de sortir un gros album de 54 pages intitulé « LE VAMPIRE DES KUKULESCHKU » (voir lien en pied d’article).

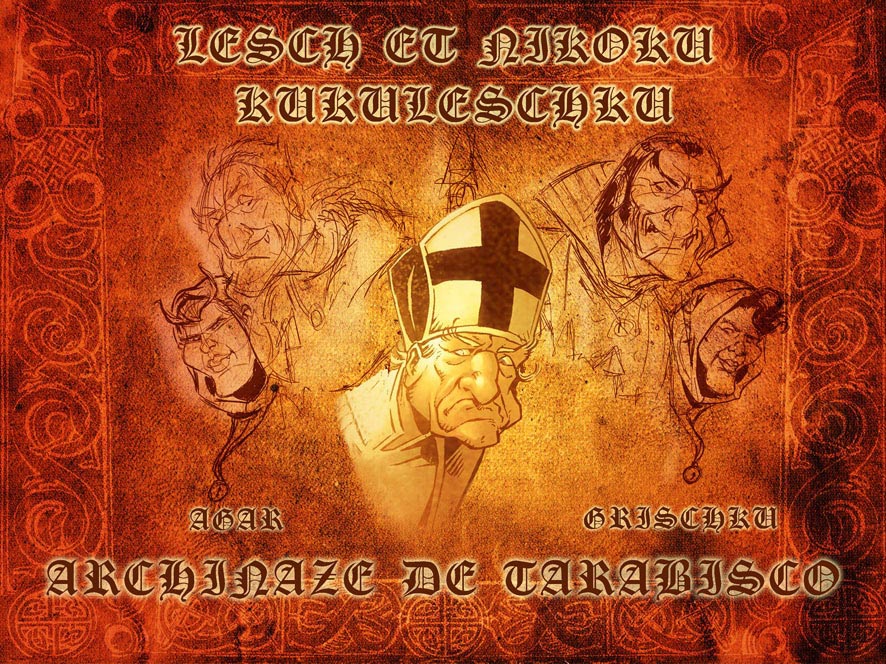

Frère Boulu, la Matago, l’abbé Retzina, frère Bruno, frère Aimable, la bande des coquillards et cette vieille carne épiscopale d’Archinaze de Tarabisco vont à nouveau trépigner, glisser, mordre, se bastonner, frémir, bondir, voltiger, festoyer, rigoler, s’empiffrer de gras de canard… et vider des tonneaux de bibinictine ! Il y aura aussi de nouveaux personnages comme Monseigneur Mosquito (inspiré d’un certain Jean Lassale), Saint Janvier et sa nièce, une délicieuse tête à

C’est avec délectation que nous nous sommes replongés dans l’univers de « La Légende Dorée » … Nous espérons, dans l’avenir, créer beaucoup de nouvelles aventures ! Aussi, vous qu’un Moyen Âge loufoque ne saurait effrayer, vous qui appréciez Rabelais, Villon, « Astérix », « Les Tontons flingueurs », « Le nom de la Rose », « Kaamelott », « Sacré Graal » et « Le bal des vampires » … Vous, lecteurs de fabliaux, vous, qui vous enflammez à la lecture de maintes fantaisies héroïques, vous qui appréciez les enluminures et le beau dessin, vous devriez jeter un coup d’œil sur ce que nous proposons…

André May, notre coloriste, qui a déjà œuvré sur deux de nos albums sous le pseudo de « Searus » a déployé tout son savoir-faire pour servir au mieux le dessin virevoltant et si expressif d’Olivier Le Discot.

Lancement de l’album

En cas de succès de l’opération Ulule, nous nous emploierons à sortir ce tout nouvel album pour Noël 2020. Déjà nous prévoyons un gros événementiel dans les rues de Bourges : défilé de moines bibinictins, personnages de la série en chair et en costumes, chant de leur hymne : « D inn’gueu di-diding diing diing dingue dong ». Il est interprété, ci-dessous, par les petits chanteurs à la gueule de bois emmenés par un certain Bruno Daraquy que certains ont déjà peut-être vu sous les hardes du François Villon surgit de mon livre-CD « François Villon, corps à cœur » (musique Malto – Yil édition).

Mais, pour l’heure, il importe de se rendre en pèlerinage sur la page de l’opération de financement du Vampire des Kukuleschku. Les collectionneurs pourront même acquérir des planches originales et une édition luxueuse de l’album.

Joblin

ous revenons, aujourd’hui, à l’Espagne médiévale d’Alphonse le Savant avec une Cantiga de Santa Maria. Nous avons, jusque là, étudié de nombreux miracles issus de ce corpus du roi de Castille du XIVe siècle. Cette fois-ci, pour varier un peu, la pièce que nous vous proposons, la cantiga 140 est un chant de louange. Elle alimentera également, nos autres articles au sujet du culte marial et son importance au Moyen Âge central.

ous revenons, aujourd’hui, à l’Espagne médiévale d’Alphonse le Savant avec une Cantiga de Santa Maria. Nous avons, jusque là, étudié de nombreux miracles issus de ce corpus du roi de Castille du XIVe siècle. Cette fois-ci, pour varier un peu, la pièce que nous vous proposons, la cantiga 140 est un chant de louange. Elle alimentera également, nos autres articles au sujet du culte marial et son importance au Moyen Âge central.

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, poésie morale, miroirs des princes, sagesse politique, mauvais conseillers, précis de morale politique

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, poésie morale, miroirs des princes, sagesse politique, mauvais conseillers, précis de morale politique

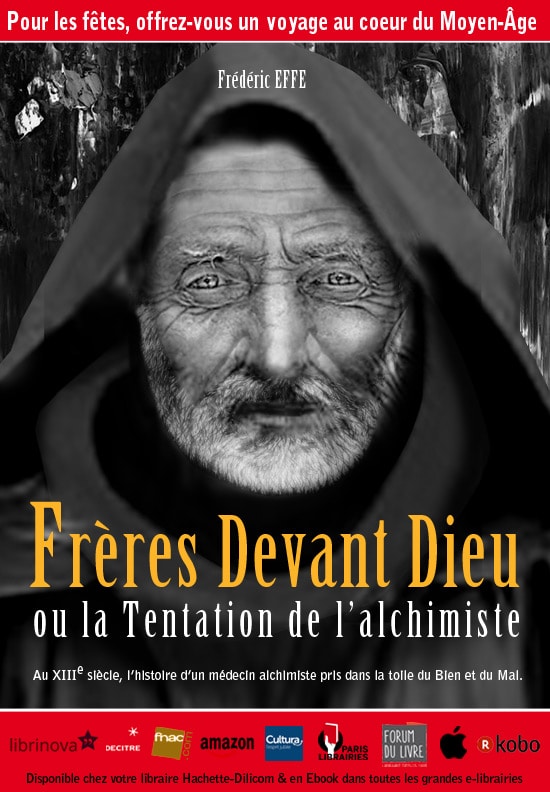

vec l’approche des fêtes de Noël et le temps des cadeaux, nous nous permettons de vous rappeler que notre roman « Frères devant Dieu ou la Tentation de l’Alchimiste » est toujours à la vente. Au format papier, vous pourrez le trouver dans les librairies du réseau Hachette-Dilicom mais aussi sur

vec l’approche des fêtes de Noël et le temps des cadeaux, nous nous permettons de vous rappeler que notre roman « Frères devant Dieu ou la Tentation de l’Alchimiste » est toujours à la vente. Au format papier, vous pourrez le trouver dans les librairies du réseau Hachette-Dilicom mais aussi sur