Sujet : fêtes médiévales, animations médiévales, marché médiéval, marché de Noël, nativité, Noël, marché artisanal, inspirations, animations,

Evénements : marché de Noël d’ici et d’ailleurs

Lieu : Pays-de-la-Loire, Normandie, Île-de-France, Wallonie, Alsace, Grand Est

Dates : Décembre 2021

Bonjour à tous,

l’approche des fêtes de la nativité et de fin d’année, de nombreuses villes du nord de France se drapent de leurs plus beaux atours pour proposer des marchés de Noël qui font la part belle à la tradition. Même si nous les apprécions tous, thème du site oblige, ceux qui nous intéresseront de plus près ici, sont ceux qui mettent un brin de fantaisie médiévale dans leurs animations et leurs échoppes.

Une programmation encore timide

Las ! Cette année encore et, comme en 2020, l’histoire bafouille à défaut de se répéter totalement. La valse incessante des mesures autour de la Covid continue de souffler le chaud et le froid et le virus n’en finit plus de faire des vagues (qu’on devrait craindre, nous dit-on, toujours plus que les précédentes).

Star incontestée des médias 2020-2021, matière à psychose et à couvre-feu, champion toute catégorie des sujets, l’étrange invité permanent et sa saisonnalité ont supplanté toutes les autres priorités y compris celle de redresser l’hôpital et de soutenir ses soignants. Pourtant, on ne semble pas se résoudre à vivre avec, ni à donner quelques chances aux alternatives. À chacun sa vérité, sa science, ses études de référence et ses accointances. Faites entrer le médecin de plateau ! Montjoie ! À moi big pharma ! L’heure est à la nouvelle science politico-médiatique. « Nous sommes en guerre ». La faute aux voisins, à son anti-pass et à ses gamins !

Bref, dans ce contexte de maison de fous et de mesures girouettes, de nombreux exposants et organisateurs de fêtes médiévales et de marchés de Noël se sont abstenus, cette année encore, de maintenir les événements prévus. Il y a ceux qui avaient déjà baissé les bras, dès le début 2021, et puis il y a les autres, ceux qui se sont découragés en chemin parce que le bout du tunnel n’en finissait pas de s’éloigner. C’est le cas du Marché de Noël de Provins et de tant d’autres encore, reportés à 2022 (voir article précédent sur cet événement). Comment les blâmer ? De tels événements ne se mettent pas en place en quelques semaines. Il faut des mois sans compter, désormais, toute la logistique sanitaire à prévoir (distanciation, gestes barrières contrôles, etc..). Exception à tout cela, de vaillants organisateurs ont quand même maintenu le cap. C’est eux qui sont ici à l’honneur même si nous avons une pensée pour les autres. Voici donc une sélection des beaux marchés de Noël aux couleurs médiévales qui vous attendent en ce mois de décembre.

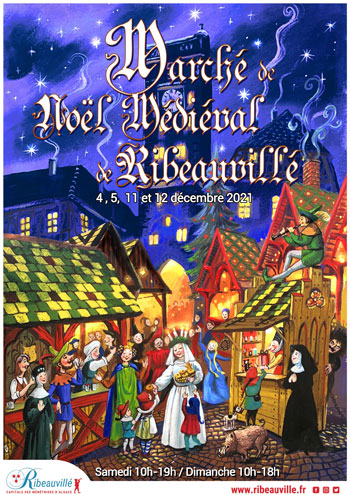

Le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé

et ses belles animations

Dates : les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021

Lieu : Orme, Normandie, France

Annulé en 2020, comme beaucoup d’autres événements, le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé revient, cette année, avec tout son savoir-faire et son goût pour la tradition. Pour cette édition, tout le centre ville de la cité sera de la fête et on retrouvera moultes animations, assurées par grand renfort de compagnies médiévales.

En voici une liste non exhaustive : scénettes, contes et théâtre de rue, spectacle de feu, ateliers de métiers d’époque (tonnellerie, forge, …,) mais encore déambulations et parades, jeux d’adresse, combats de chevaliers, animations vikings, danses et musique médiévales. Pour les enfants de nombreux divertissements sont aussi prévus : jeux en bois, atelier cirque, manège, animaux de la ferme, chameaux venus de contrées lointaines, spectacles et numéro de dressage animaliers (moutons, oies). Un beau programme très prometteur. Voir la page de ce marché médiéval.

Un marché médiéval pour les gourmands

à Domfront en Poiraie

Dates : du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021

Lieu : Domfront-en-Poiraie, Orme, Normandie, France

Du 17 au 19 décembre, la cité normande de Domfront-en-Poiraie se mettra en quatre pour proposer à ses habitants et ses visiteurs un marché de Noël tinté de Moyen Âge et de gourmandise. Organisé par la compagnie musicale Aragorn, cet événement connaîtra, cette année, sa 3eme édition.

Des échoppes seront donc présentes sur site ainsi que des surprises culinaires et gastronomiques. Jeux, ambiance celtique, danses seront également au programme, avec en plus la perspective d’emplettes originales et artisanales pour célébrer dignement Noël et faire plaisir à vos proches. Voir le site des Médiévales de Domfront.

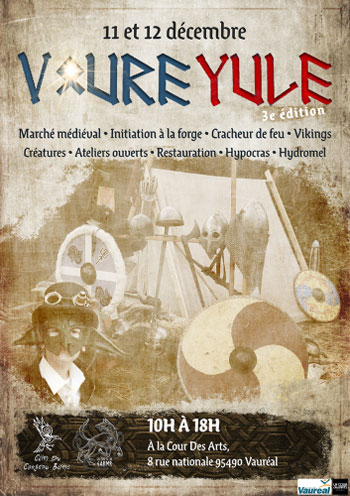

Marché artisanal & animations médiévales

à la cour des arts de Vaureal

Dates : du 11 au 12 décembre 2021

Lieu : Vauréal, Cour des arts, Val d’Oise, Île-de-France, France

Installée dans le village de Vauréal, à un peu moins d’une heure de Paris, la cour des arts est un lieu original qui s’est donné pour vocation d’héberger et de faire découvrir au public des métiers au carrefour de l’art et de l’artisanat. Installée dans la cour d’une ancienne ferme, une vingtaine d’artistes y œuvrent, à l’année, dans des ateliers qui ouvrent leurs portes au public.

Le 11 et le 12 décembre prochain, le lieu prendra, pour la 3eme fois, des couleurs évocatrices du Moyen Âge. Avec pour nom Vauréyule, la fête proposera de nombreuses animations inspirées librement de cette période et du médiéval-fantastique : combat et tir à l’arc à la façon viking avec le Clan d’Ivar, déambulations de créatures, musique d’époque et saltimbanques. Les ateliers pourront, bien sûr, être visités et un marché artisanal viendra également compléter ces réjouissances. Voir le FB de l’événement.

Un marché de Noël artisanal et médiéval

à Chemillé-en-Anjou

Dates : du 11 au 12 décembre 2021

Lieu : Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

Ce week end, la cité du Maine-et-Loire proposera, elle aussi, un marché de Noël hybride entre tradition et inspiration médiévale. Sous chapiteau, on pourra y trouver les exposants habituels de ce type de marché mais aussi une vingtaine d’échoppes plus proche du monde médiéval. La porte du château servira de barrière temporel pour passer d’une période à l’autre.

Des réjouissances et divertissements viendront encore compléter la fête. Au programme, jongleurs et cracheurs de feu, danses médiévales, chorale et groupes de musique, sans oublier quelques bonnes spécialités à boire et manger pour se restaurer et se tenir chaud. Infos sur la page FB de ce marché de Noël.

Le grand marché de noël historique de Liège

Dates : du 26 novembre au 30 décembre 2021

Lieu : Liège, Wallonie, Belgique

Si elle n’est pas à proprement médiéval, nous avons tout de même décidé de mentionner, ici, cet incroyable fête de Noël du côté de la Belgique et de la Wallonie. Depuis 30 ans, Liège met, en effet, les petits plats dans les grands à l’approche des fêtes de la nativité, avec des animations qui vont bien au delà de la simple zone d’achalandage : podium et scène de concerts, patinoire pour tous, grande roue aux allures de fête votive, viennent s’ajouter à ce grand marché traditionnel de Noël et son village historique. Sur ce dernier aspect, 300 artisans et 150 chalets sont prévus. Assurément de quoi trouver des cadeaux inédits dans une ambiance festive unique. Pour ajouter quelques chiffres, la fréquentation de plus de 1,5 million de personnes annuels en dit long sur la grande popularité de l’événement et l’attrait qu’il exerce sur ses visiteurs.

Pour ce qui est des animations, la belle cité wallonne propose des spectacles et concerts des plus variés : rock, jazz, variétés, musique électronique et DJs (voir le site officiel). Ces réjouissances musicales se prolongent même au delà des dates du marché : de début décembre jusqu’à l’épiphanie et la fin de la première semaine de janvier. Bien sûr, Les touristes de passage pourront en profiter pour découvrir le beau patrimoine médiéval de Liège et son centre historique.

Voir nos autres articles sur des marchés médiévaux précédents.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric F

Pour moyenagepassion.com

À la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

NB : l’image d’en-tête est tirée d’une toile de Brueghel le Jeune. Cette scène de patinage incroyablement vivante et détaillée, est datée de 1613. Elle fait partie de la collection du Musée des beaux-arts de Mulhouse.