Période : Moyen Âge central, XIIe siècle

Auteur : Marcabru (1110-1150)

Titre : « Lo vers comens quan vei del fau»

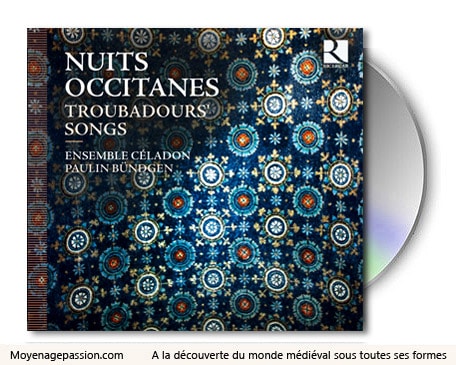

Interprète : Ensemble Céledon

Album: Nuits Occitanes (2014)

Bonjour à tous,

Quant à l’envoûtante version musicale et vocale de cette pièce médiévale occitane que nous vous présentons ici, elle provient de l’Ensemble Céladon, une formation française pointue dans le domaine de la musique ancienne dont nous n’avions pas encore parlé jusque là. Cet article nous en fournira donc l’occasion.

Lo vers comens quan vei del fau, de Marcabru par l’Ensemble Céladon

Paulin Bündgen et l’Ensemble Céladon

Formé en 1999, l’Ensemble Céladon explore le répertoire des musiques anciennes, sur une période qui va du Moyen Âge à l’ère baroque. Sorti avec un premier prix de conservatoire quelques temps après la création de la formation, son directeur artistique, le contre-ténor Paulin Bündgen, n’avait que 22 ans au moment où il la fonda. Il a, depuis, fait un long chemin.

Présent dans de nombreux festivals, très actif sur la scène artistique, des musiques anciennes au classique en passant par l’opéra et en allant même jusqu’à la musique contemporaine, ce talentueux artiste dirige aussi, chaque année, Les Rendez-vous de Musique Ancienne de Lyon. Quand il ne se produit pas avec son propre ensemble, Il intervient, au niveau international, au sein de prestigieuses formations et sa discographie comprend déjà près de 40 titres.

Vous pouvez retrouver toute son actualité sur son site web officiel .

Un répertoire original et varié

De son côté et depuis ses premiers pas, l’Ensemble Céladon a produit huit albums. Sur le plan médiéval, leurs productions couvrent des thèmes aussi variés que l’art des troubadours, les chansons d’amour courtois de Jehannot de Lescurel, et encore les musiques autour de la guerre de cent ans ou les chants de quête et d’amour sur les chemins des croisades. Sur des périodes plus récentes, il faut encore ajouter à leur répertoire la musique européenne de la renaissance, les cantates sacrées de Maurizio Cazzati, compositeur italien du XVIIe mais aussi l’exploration de la musique contemporaine.

En près de vingt ans, le parti-pris de l’Ensemble Céladon n’a pas dévié et reste l’exploration d’un répertoire « hors des sentiers battus » selon la définition même de ses artistes. Sans épuiser la richesse de leur travail artistique ni la résumer à cela, le timbre de voix autant que le talent de son fondateur et directeur a largement guidé leurs choix de répertoires et demeure une des signatures originales de l’ensemble. Du côté de l’Ethnomusicologie et de leur exigence de restitution, il faut encore ajouter qu’à l’occasion de chaque album, l’ensemble s’entoure de conseillers historiques et d’experts éclairés.

Toujours actifs sur la scène, ils se produisent notamment en France sur les mois à venir. Pour aller les entendre en direct et connaître leur agenda de concerts, voici deux liens indispensables :

Le site web de l’ensemble Céladon – Page Facebook officiel

Nuits Occitanes (Troubadours’ Songs)

Leur belle interprétation de la chanson Lo vers comens quan vei del fau de Marcabru est tirée d’un album enregistré en 2013 et sorti à la vente en 2014. A cette occasion, l’ensemble célébrait ses quinze ans de carrière.

L’album a pour titre Nuits Occitanes et il reçut 5 diapasons dès sa sortie. Comme son titre l’indique, l’ensemble partait ici en quête de l’art des premiers troubadours et de leur poésie. On peut ainsi y retrouver Marcabru en compagnie de huit autres compositeurs en

L’album est toujours disponible en ligne sous forme CD mais aussi sous forme dématérialisée (MP3). Pour plus d’informations, en voici les liens :

Lien vers l’Album CD ou MP3: Nuits Occitanes – Troubadours Songs

Lien vers le titre du jour : Lo vers comens en version MP3

Les paroles de la chanson occitane de Marcabru & leur traduction en français

Pour revenir au contenu de la chanson du jour, si, dès le départ, et comme dans nombre de poésies courtoises, Marcabru nous transporte avec lui dans la nature, nous sommes, cette fois-ci, plongé dans un paysage désolé et entré en hibernation.

« E segon trobar naturau, Port la peir’ e l’esc’ e’l fozill, »

« Et suivant l’art naturel de trouver, je porte la pierre (silex), l’amorce et le briquet », le « trouveur », le troubadour est celui qui allume le feu de la création et qui en porte l’étincelle. Marcabru veut-il encore nous dire par là que c’est aussi celui qui révèle, qui fait la lumière ? De fait, il nous sert ici un Sirvantès (servantois); le ton sera donc satirique et le poète y adressera les moeurs de son temps, autant que ses détracteurs. Et peu lui importera ceux qui le moquent ou se rient de ses vers, il ne cédera pas devant leurs moqueries et il les défiera même de lui chercher des poux dans la tête.

Victoire de la cupidité sur la loyauté et la droiture, l’hiver dont Marcabru nous parle ici est indéniablement celui des valeurs. On se drape des meilleurs apparats pour commettre le pire, on se comporte comme des animaux en matière de pouvoir comme en matière d’amour. Bref tout va mal, comme si souvent d’ailleurs, dans les poésies morales. Le troubadour ira même jusqu’à faire une allusion aux prophéties bibliques annonciatrices de grands changements et de destruction (Jérémie). « Le seigneur devient le serf, le serf devient le seigneur ». Ce thème de l’inversion et du vilain qui se fait « courtois » se retrouvera dans d’autres de ses poésies.

Densité thématique et sujets imbriqués

Comme c’est encore le cas ici, à l’intérieur d’une même poésie, le troubadour semble souvent sauter d’un sujet à l’autre, d’une strophe à l’autre, avec une désinvolture qui pourrait presque paraître désarmante à nos yeux. Encore une fois tout ceci n’est peut-être qu’une impression (représentations modernes, hermétisme du code, …) mais d’une certaine manière, cet effet « d’empilement » ou de « sujets imbriqués » interpelle et questionne nos vues sur la notion de

Pour le reste et sur le fond, si nous avons perdu en route quelques éléments de contexte (historique) ou si encore certains codes de la poésie de ce troubadour occitan nous demeurent inaccessibles, peut-être faut-il aussi savoir l’apprécier sans chercher à l’épuiser totalement rationnellement. C’est d’ailleurs l’éternel débat en poésie. Pour goûter l’oeuvre de Marcabru, il faut aussi savoir simplement se laisser aller à la beauté et à la musicalité de la langue occitane et de la composition et, plutôt que buter dessus, savoir apprécier l’aura de mystère qui continue d’entourer ses mots.

Notes sur l’adaptation /traduction

Concernant l’adaptation, si je me sers encore largement des oeuvres complètes de Marcabru, annotées et traduites par le Docteur Jean-Marie Lucien Dejeanne (1842-1909), je m’en éloigne toutefois à quelques reprises, sous le coup de recherches personnelles. Je ne reporte dans les notes que les écarts les plus significatifs. Je dois avouer et je le fais d’autant plus facilement que le bon docteur l’avait lui-même affirmé (voir article), que certaines de ses traductions ne me convainquent pas totalement. Pour être très honnête, j’aurai d’ailleurs, à mon tour, à coeur de revenir sur celles que je fais ici pour les retravailler, mais il faudra du temps. Qu’on les prenne donc pour ceux qu’elles sont, une première approche ou un premier jet, et pas d’avantage.

Lo vers comens quan vei del fau

Lo vers comens quan vei del fau

Ses foilla lo cim e·l branquill,

C’om d’auzel ni raina non au

Chan ni grondill,

Ni fara jusqu’al temps soau

Qu·el nais brondill.

Je commence mon vers (ma poésie) quand du hêtre

je vois la cime et les branches effeuillés

Quand de l’oiseau ou de la grenouille,

On n’entend ni le chant ni le coassement

Et qu’il en sera ainsi jusqu’à la douce saison

où naîtront les nouveaux rameaux.

E segon trobar naturau

Port la peir’ e l’esc’ e’l fozill,

Mas menut trobador bergau

Entrebesquill,

Mi tornon mon chant en badau

En fant gratill.

Et selon l’art naturel de trouver

Je porte la pierre, l’amorce et le briquet,

Mais d’insignifiants troubadours

frelons et brouillons* (embrouilleurs, entremis)

Tournent mon chant en niaiseries

Et s’en moquent (1)

Pretz es vengutz d’amont aval

E casegutz en l’escobill,

Puois avers fai Roma venau,

Ben cuig que cill

Non jauziran, qui·n son colpau

D’aquest perill.

Le(s) prix s’est venu du haut vers le bas

Et a chu dans les balayures* (immondices);

Puisque les possessions rendent Rome vénale

Je crois bien que ceux-là

Ne s’en réjouiront pas qui sont coupables

de ce danger* (de cette situation périlleuse).

Avoleza porta la clau

E geta Proez’ en issill!

Greu parejaran mais igau

Paire ni fill!

Que non aug dir, fors en Peitau,

C’om s’en atill.

La bassesse* (vileté, lâcheté) porte la clef* (est souveraine)

Et jette les prouesses en exil !

Il sera difficile désormais que paraissent égaux

Les pères comme les fils !

Car je n’entends pas dire, sauf en Poitou,

Que l’on s’y attache. (que l’on s’en préoccupe)

Li plus d’aquest segle carnau

Ant tornat joven a nuill,

Qu’ieu non trob, de que molt m’es mau,

Qui maestrill

Cortesia ab cor leiau,

Que noi·s ranquill.

Les plus nombreux de ce siècle* (monde) charnel

Ont changé la jeunesse en mépris, (ont dévoyé leur jeunesse ?)

Car je n’en trouve pas, ce qui m’émeut grandement,

Qui pratiquent avec maestria (avec art, habileté)

La courtoise et la loyauté de coeur

Et qui ne soient pas « boiteux ».

Passat ant lo saut vergondau

Ab semblan d’usatge captill!

Tot cant que donant fant sensau,

Plen de grondill,

E non prezon blasme ni lau

Un gran de mill.

Ils ont sauté le pas sans vergogne

Sous l’apparence des usages (habitudes) souverains !

Tout ce qu’ils donnent est contre rétribution (tribut, redevance) (2),

(et ils suscitent) plein de grondements (grognements) (3)

Et blâme ou louange leur importent aussi peu

qu’un grain de mil.

Cel prophetizet ben e mau

Que ditz c’om iri’ en becill,

Seigner sers e sers seignorau,

E si fant ill,

Que·i ant fait li buzat d’Anjau,

Cal desmerill.

Celui-là prophétisa bien et mal

Et qui dit comment viendrait un « bouleversement »,

Le seigneur serf et le serf seigneur* (« seigneuriant »),

Et ils font déjà ainsi,

Comme ont fait les buses d’Anjou (4)

Quelle déchéance* (démérite) !

Si amars a amic corau,

Miga nonca m’en meravill

S’il se fai semblar bestiau

Al departill,

Greu veiretz ja joc comunau

Al pelacill.

Si Amour (une amante maîtresse) a ami loyal

Je ne m’étonne plus du tout

Qu’on se comporte comme des animaux

Au moment de la séparation

Car vous ne verrez jamais facilement

un jeu commun (égal. Dejeanne: « parité complète ») au jeu d’amour.

Marcabrus ditz que noil l’en cau,

Qui quer ben lo vers e·l foill

Que no·i pot hom trobar a frau

Mot de roill!

Intrar pot hom de lonc jornau

En breu doill.

Marcabru dit qu’il ne lui en chaut

Que l’on recherche bien dans son vers (sa poésie) et le fouille,

Car aucun homme n’y peut trouver en fraude

Un mot de rouille !

Un grand homme (un ainé, homme d’expérience, ) peut passer

Par un petit trou. (5)

NOTES

(1) trad Docteur JML Dejeanne : en font des gorges chaudes

(2) Donner à cens : louer contre rétribution en nature ou en espèces.

(3) « Plen de grondill », trad Docteur JML Dejeanne « ce qui fait gronder beaucoup ». Ce « plen de grondill » pourrait aussi s’appliquer dans le sens, il donnent à cens mais le font en plus de mauvaise grâce?

(4) Dans un article de Romania des débuts du XXe siècle (1922), l’historien Prosper Boissonnade fera un rapprochement de ce vers avec les débuts du rêgne de Geoffroy V d’Anjou, dit le Bel ou Plantagenêt et l’anarchie féodale qui régnait alors du côté des angevins. Voir :

Les personnages et les événements de l’histoire d’Allemagne, de France et d’Espagne dans l’oeuvre de Marcabru (1129-1150) ; essai sur la biographie du poète et la chronologie de ses poésies

(5) trad Docteur JML Dejeanne : « je consens qu’un homme grand passe par un petit trou (?) ».Il me semble plutôt que Marcabru parle de lui ici et explique qu’étant plus âgé et expérimenté il est habile et ne prête pas le flan à la critique.

En vous souhaitant une belle journée!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

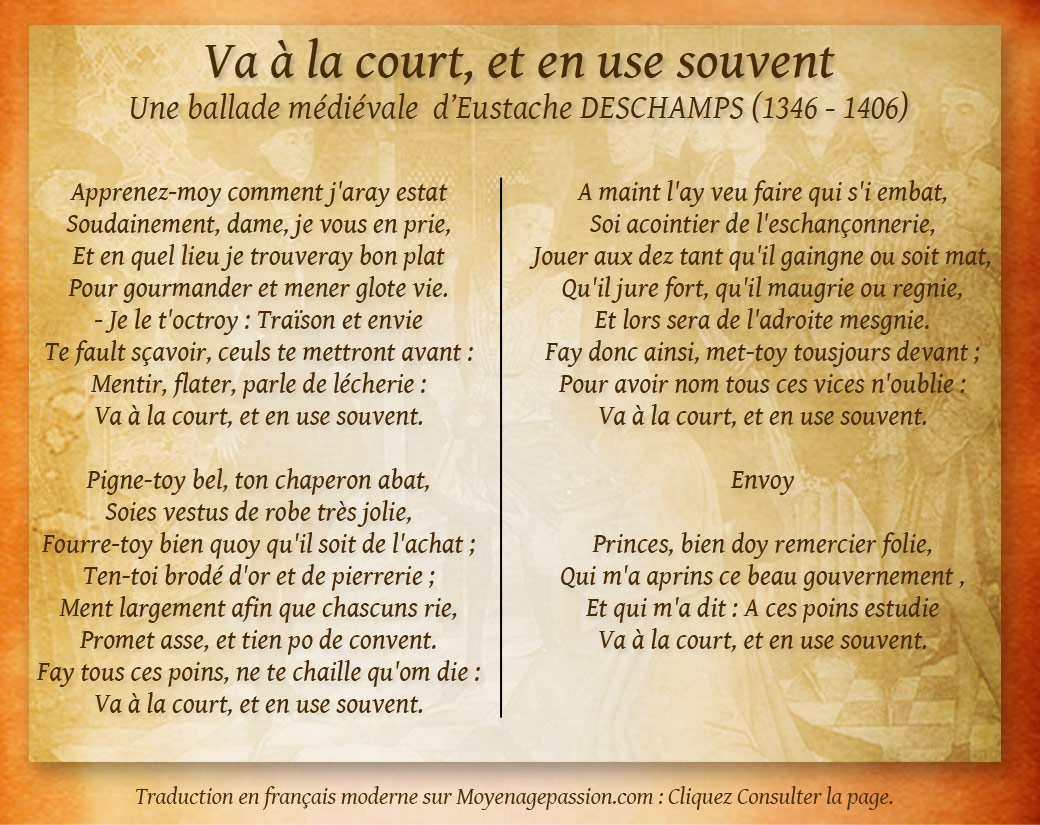

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.